这是一个数字化的时代。一方面,数字技术给人类带来巨大的便利,另一方面,数字背后所代表的信息是数字时代的另外一个含义。比如,联合国教科文组织的一项研究,就用数字的方式显示了当今全球的传媒产品流动,是一个极不平衡的潮流。

在世界间流通的每100套电脑软件中,就有85套是从发达国家和新兴工业国家流向发展中国家的;在全世界跨国流通的每100本书籍中,就有85本是从发达国家流向发展中国家的;在跨国流通的每100小时的音像制品中,就有76小时的制品是从发达国家和新兴工业国流向发展中国家的。

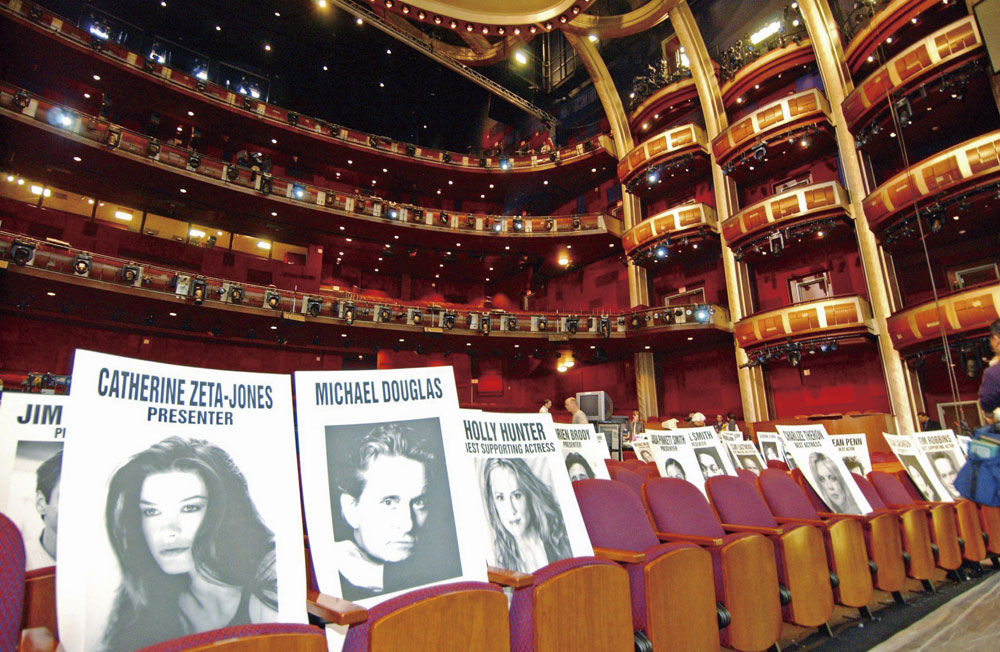

美国影视业产量只有全球的5%,市场份额却占了全球的92.4%;放映时间占了全球各地总放映时间的50%以上。毋庸质疑,在世界的大部分角落里,美国流行文化都占据着明显优势,美国在世界文化市场上是咄咄逼人的,文化业已成为美国最富活力并带来巨大经济收益的产业:90年代中期年销售额突破300亿美元;大型报业集团130余家,英文报纸1480余种,同期广告年销售额近400亿美元;广播电台1.3万座;电视台近1.4万家,其中1300余家商业电视台,12500家有线电视台,电影业2000年票房收入已突破为77亿美元;互联网交易,2002年美国占全球3330亿美元网上交易总额的64%;美国音乐制品占全球音乐市场份额的1/3强,海外年销售额达到600亿美元。目前传播于世界各地的新闻,90%以上由美国和西方国家垄断,其中又有70%是由跨国的大公司垄断,美国控制了全球75%的电视节目的生产和制作。许多第三世界国家的电视节目有60%-80%的栏目内容来自美国,几乎成为美国电视节目的转播站;而在美国自己的电视中,外国节目的占有率只有1.2%。美国文化借助跨国公司的强有力的市场支配地位,已经控制了大众文化娱乐产品在世界上的流动及散布过程,凭借强大的经济力量和科技力量实现了传播媒介全球化。在世人眼中,美国没有悠远的的历史文化底蕴、也没有古老的传统,但美国人却将世界各个民族中那些古老的、现代的、科学的、神话传说的思想文化现象,统统纳入自己的经营范畴。抗着文化自由和自主的大旗,来对抗各宗各派的文化权威,经过穿透力极强的“美式”文化娱乐包装后,将他们国家大工厂生产出来的文化产品、将所谓的美国精神推广到世界上最偏僻的角落。使美国从一个原本文化艺术资源短缺的国家变成了一个能整和全球文化娱乐产业的大国。

电影音乐与美国文化扩张

电影音乐与美国文化扩张

在美国流行音乐领域中,众多的歌迷们已经组合成为一个跨阶层、跨代际的消费共同体。让我们通过音乐节和演唱会创造的天文数字来感受一下崇拜的力量:

1969年8月15~17日,美国纽约45万人狂欢于首届Woodstock音乐节;

1973年5月5日,Led Zepplin在美国举行演唱会,参加人数达到 56000人,创下当时收入最高纪录;

1976年6月10日,Paul McCartney在美国西雅图的演唱会吸引67000 名观众,创下室内演唱会观众最多记录; 1983年5月28~30日,美国US Festival,吸引了725,000名观众, 创下新的世界纪录;

1985年7月13日,美国费城和英国伦敦联合举办了横跨大西洋的“生存求援”摇滚义演。共有西欧、北美60多位艺人、51支乐队参加,全球140多个国家、20亿人欣赏到这一乐坛盛举。

在现场音乐会和摇滚音乐节上,歌迷们就好像去参加一场朝圣的仪式活动,他们以流行音乐的宣泄作为宗教体验的替代品。流行音乐产业,是最典型的美国文化产业之一。美国音乐经过长期发展,到20世纪初才具备独特的美国风格,并取得了与西方各国音乐文化同样重要的地位。在此之前,美国境内存在着生活在这块土地上的各个民族或种族的音乐,也存在着欧洲音乐家从欧洲各国带来的专业音乐。它们之间经过长时期的相互影响、融合,促进了美国音乐的形成和发展。

从发生学视角看,流行音乐产业先行于电影和电视产业而成型,这不仅是由于流行音乐具有较早的、深厚的民俗文化根基,而且还由于美国唱片业成熟在影视业之先。更重要的是,美国早期流行音乐产业所具有的产业特征、市场机制及其文化意蕴,实质上正是现代美国文化产业的雏形。换言之,如今部门齐全的美国文化产业倒更像是早期“音乐工厂模式”的扩充式翻版。由此可见,美国流行音乐产业代表了其文化产业的中心方面。

因为流行音乐本身就是大众文化的核心之一,它在美国早已成为一股重要的产业力量或经济动力,进入九十年代后更有愈演愈烈之势。根据相关的权威统计,在1994年美国的音乐出版收入就高达124180万美元,每年美国大半的录像制品都属于流行音乐,其中公共演出(广播、电视、现场演出)收入占57520万美元,再生产收入(机械版税、配音版税等)占47930万美元,销售(散单乐谱、租借权)收入约占18730万美元,总和约占全世界总收入的21.3%。

美国电影在十几年前开始就占了整个世界电影市场的一半份额,这种状况直到今天没有改变,甚至愈演愈烈。美国利用其他民族文化的亲和力敲开民族国家的文化心扉,美国的大片在赚足了大把的钞票和利润的同时,还在文化价值观念等意识层面对世界各国进行着“软权利”的扩张。各种民族的、各个国家的、各个地区的故事都被美国文化为了自己的需要而大型加工改造、甚至不惜炮制,然后据为己用,再将这些经过“美式”文化包装后的世界各地的故事产品、各色文化大餐、快餐卖往世界各地,为他们创造巨额利润。美国人就是这样发展了他们的娱乐业,就是这样从世界各地卷走了不计其数的就餐费。

经济全球化浪潮日趋汹涌。今天,当我们热衷于穿着牛仔裤吃着街上随处可见的麦当劳、肯德基,狂饮着可口可乐,欣赏着刺激的好莱坞大片,聆听着麦当娜们的肆意的歌声,观看着NBA的投篮或者干脆一猛子扎到虚拟的网络世界、漫游于星球大战之中,使用着技术更为尖端的美国造的笔记本工作时,我们还能说美国什么呢?无论如何,在我们的眼前、在世界面前,我们总能又看到美国那超乎想象的、巨大的、消化功能良好的大胃,让人不知不觉地就生活在一个似乎充斥着自由与富裕的空间,不知不觉地忘记了自己正在世界的哪一方?

与其对美国狂喊“离我远点,美国佬”,真有本事,莫不如好好反思一下我们自己和我们那号称悠长丰富的文化。在全球传播逐渐一体化的今日,难道我们能做的就是看着骂着并享受着美国那超乎想象的、巨大的、消化功能良好的大胃吗?