三峡,给我们留下了太多的不解之谜。除了我非常好奇的“巴人之谜”外,还有“栈道之谜”、“悬棺之谜”等。正是这些扑簌迷离的诡异文化现象,仿佛远古的召唤,一直深深地牵动着我的心。

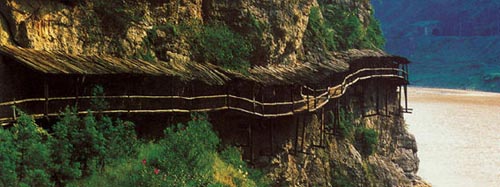

在古代,长江是中国通行能力最强的通道,从上游到下游及其支流,形成一个大范围的水上交通网络。然而,三峡水路之险也闻名天下。上起奉节,下至宜昌,凶滩恶水,每年至少有1000多人葬身江底。尤其是洪水季节,经常要封航,封航之时,商旅往来就要靠江边的道路。江边的道路是与水路平行的,如今断断续续的无法贯通三峡,也很少有人走了。如今,人们都将它们称作“栈道”,而三峡的老船工们则因为过去行船要在那道路上拉纤,便称之为“纤夫道”。据说,这贯通三峡的“纤夫道”有一两百年的历史了,是原来三峡上的八大船帮为了共同的船运利益联合修通的。因为无论是逆流而上还是顺江而下遭遇急流,都要有纤夫拉船才能保证船行。这条栈道曾经十分宽阔,车来马往,纤夫和轿夫可并肩而行。

蜀道难,难于上青天。

自战国以来,蜀中先民为解决交通问题,在极其艰苦的物资条件下,在绝壁之上凿孔架木、设栏盖棚。三峡地区的这类道路,主要有木栈道和凹槽式石栈道两种:木栈道是在石壁上凿孔,打进粗木桩,在露出的横木上再铺木板;凹槽式石栈道是在崖壁上凿出供人行走的“槽”。

这样的栈道是典型的中国古代山区的道路类型,在陕西、四川、重庆、湖北交界一带较为集中。栈道不仅将天堑变通途,铺上木板的道路还十分平坦结实,快马飞奔不成问题。

20世纪80年代以后,由于沿江公路的修建和长江通航条件的改善,这些早已风化被废弃的古道,基本上只有徒步穿越三峡的旅行者问津,仅有奉节往东瞿塘峡内的一段保存较好,已经开发成深受游客喜爱的旅游项目。不过,2003年三峡水库蓄水135米后,它们大多也将成为江中的遗迹。

近几年,我考察了几处三峡古栈道,深感沿江道路之奇、施工之险、工程之巨,盖绝天下。在江边那飞禽走兽难以栖身的悬崖绝壁上,古人硬是凭着一锤一凿,令人难以想象地开出一条长达数千公里的陆路交通网。2003年底,当我在宜昌秭归县考察时,又听说在姊归县西南部的磨坪乡发现一悬棺群。该悬棺群位于磨坪乡杨林桥村二组的升坪河岸边,分布在长20、高100米的峭壁上,木质棺材全部置于人工开凿的洞穴或山崖的石缝之中。洞穴直径约2.5、高1.5米。经初步统计共有悬棺131副。据有关部门介绍,该悬棺群是国内迄今为止发现的最大的悬棺群。

栈道施工最为艰辛的便是将绝壁上的岩石凿空凿出的石槽道,那是中国古代交通史上的奇观,而石槽道在三峡地区不仅最典型,且留存最多,在瞿塘峡内最长一段就有200多米。此外,这条道路所使用的很多工程手法,至今的公路建设还在使用,比如使用炸药开路,比如采用与碥道类似的隧道,比如路面的高度要考虑洪水水位等。

但是,这样规模宏大的栈道网在三峡地区如此发达,是何人何时修建,用途如何,史书上查无记载。栈道的传奇以及这些难以解释的现象,成为让人困惑的三峡几大谜题之一。(苏洪宇/文)

新浪微博网

新浪微博网 豆瓣网

豆瓣网 人人网

人人网 开心网

开心网 转发本文

转发本文