经济观察报 记者 张晶 这是北京深秋的一个下午,阳光从窗棂照进来,屋内通透明亮。刘香成走了进来,穿着一件棕色条纹衬衣,头发几近银白,微微冲来客点头,气质温和而儒雅。

为了这次会面,他精心做了准备。讲述时,手中攥着几页讲稿,目不转睛,有几分大学讲师不慌不忙的节奏。幻灯片上的每张图片,均配以相应的时代旋律——从《唱支山歌给党听》到《春天的故事》。略微让他遗憾的是,温暖的光线干扰了照片的播放,打在墙上明晃晃的,看不真切。

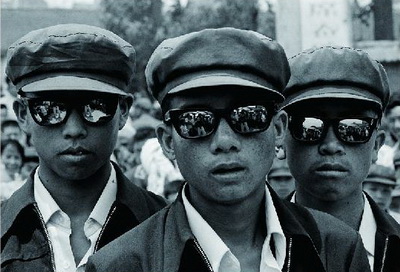

对台下很多观众来讲,图片中所回溯的记忆,有些单薄甚至缺失。这些图片大都来自于刘香成编辑的一部新作——《中国:一个国家的肖像》。这本由德国Taschen出版社出版的画册,检索了中国自建国以来60年的历史,而此前其中有三分之一的图片从未在任何出版物上露面。

刘香成将这本书称为 “当代中国的视觉历史”,用镜头为不同时代中的一些抽象符号赋予一张张欢欣或悲痛的面孔。在西文版序言中,他写道,“25年来,我的脚步穿越了中国不同的特殊时期。我意识到自己想要编辑这本书的内在动力,并且运用我自己对中国人的理解,去发掘那些由于政治影响而被埋葬的作品。”

对他来讲,这本书也是其个人历史的回顾。他的生活和事业恰恰伴随着新中国的诞生而展开。1951年,刘香成出生于香港,随后回大陆就读小学,亲历了“大跃进”和“大饥荒”,后回港探亲。15岁再度回国,见证了文革的开端。1978年,中美邦交正常化为他重新回到这个国度打开了一扇门。刘香成代表美国《时代》周刊,作为首批常驻中国的记者回到北京。这种“从局内到局外,又从局外回归局内”的个人经历,使得他对于捕捉历史时刻格外敏感,成为一系列重大事件的见证者和记录者。

“这是一个太难讲述的时代”

2001年,当国际奥委会给予中国举办夏季奥运会这一权利的时候,这位普利策摄影奖的获得者觉察到,是时候向人们讲述一个完整的中国故事了。

尽管这样的想法由来已久,但似乎从来没有如此迫切。“有多少人,包括中国的年轻一代,可以充分理解,中国自1949年以来经历了何等漫长的旅程,才一步一步走到世界的中心?这些成就显著,而代价也是巨大的。”刘香成说,只有这种对比,才能让人们看清中国的改变。

在无数关于中国的摄影图籍中,他并没有看到自己眼中的中国。“这些作品,要么过于浪漫,要么黑暗无光。”曾经,他看到那么多西方记者、专家谈中国谈得莫名其妙时,很急,但是看到自己国家的人也按这种方式这样说话时,就更急了。

如何将尘封的图片重新展现在世人面前,是一项浩瀚的工程。

他所寻找的很多摄影师,健在的大都年迈——毛泽东的私人摄影师侯波已经88岁了,她的丈夫徐肖冰93岁,杜修贤(毛泽东后期的摄影师)也已经八十几岁。而由于历次风波带来的本能谨慎,也使得他们多有顾虑。刘香成一一拜访,甚至数次登门。这本书从开始筹划到最终出版,历时四年。问世之前,有几位摄影师相继辞世。“如果现在不去做这个事情,可能再过几年将更加困难。”

历史总会持续不断的展现现实。这些摄影师家中不受重视、藏在鞋盒内的底片,反而被刘香成看中。“他们在一个相当困难的时期长大,以致大部分人在拍照中,并不十分注意这些丰富的生活细节,拍到后也不觉得怎么样。我是用不同的眼睛,从人文和生活的角度去了解中国,所以看得见。”

美国作家苏珊·桑塔格认为,每张照片不过是一个碎片,它的道德和情感分量取决于所处的时代背景。刘香成对苏珊·桑塔格70年代访华还留有印象,那时安东尼奥尼镜头中的《中国》也曾在这片土地上掀起了巨大争议。“她曾经说,摄影是一把双刃剑,既生产陈旧乏味的作品,又为现状提供新鲜的观点。对中国当时来讲,摄影的意义不会是后者,想要的也不是前者。而是要在陈旧乏味的作品中,保证政治的正确。”

当编完这本书的时候,他才更完善、全面的理解中国这条路是怎么走过来的。“毛泽东后期的摄影师杜修贤经常受到政治斗争的影响。比如拍刘少奇和王光美,就有人批评他为什么把王光美拍得这么好看。”

正是因此,他要将这部书作为向中国摄影师的献礼,“虽然他们也有自我审查或者受到政治干扰,但依旧在做自己该做的事情。通过手中的镜头,记录下新中国一场场的变革。”

“这是一个太难讲述的时代”,那些看似惊奇的图片背后,所展露的是另一重被尘封在历史中的真实。刘香成发现,这些作品在不经意间,显示了政治框架的转变是如何影响到苏珊·桑塔格所提到的“图片中道德和情感的分量”。

“我只有一个机会”

刘香成的院子坐落在中轴线上,全北京城风水最好的“龙脉”。西邻北海,东靠景山,四四方方的院落里青砖红棂、飞檐斗拱。回国十年,他虽未曾沾染一点京腔,却带着几分传统文人的气度。那张钟爱的“鸦片床”也是他不离身的物件,曾经随他漂洋过海,走遍世界上工作过的角落。

“幸运”一直垂青于他。这个词是当年在香港探亲时,一位看相的对他说的,他一直铭记于心,也习惯在别人赞誉时提起。他总是和比自己年长的人交往,这多少缘于他在家中排行老六。30岁生日时,新凤霞给他画了两个桃,黄苗子为他题字,侯宝林教他吃螃蟹。在美国也是如此,记者朋友当中,年龄都比他大。“这似乎就是我成长的特点,从长者身上得到很多智慧与启示。”

但华人在西方世界,时刻要面对身份的焦虑,刘香成也并不例外。

1984年,刘香成被调到洛杉矶工作,工作满两年后,游历成性的他又开始蠢蠢欲动。有一天,一位美国同事敲开了他暗房的门,大声讲道,“刘,你真是头脑不清楚。多少记者盼着能在南加州工作,住着海边的房子,开着敞篷车,一周只要工作两天就可以回家晒太阳。你为什么要去印度那个鬼地方?”

他只是笑笑。“我是个华人,做中国题材语言熟悉,但也因此成绩可能会打个折扣。”为此,他希望到最艰苦的地方,去证明自己。

甘地夫人被刺杀后,他火速赶往了印度。四年之后,从新德里到阿富汗,从尼泊尔到巴基斯坦,整个美联社在南亚的摄影工作都交由他负责。在阿富汗战争前线,和枪炮炸响只有数秒之隔的经历至今难忘。与死神擦肩而过的他,也因此获得了同行的高度认同。

他的工作地点旋即转向了韩国汉城。电话再次响起,对方正是昔日共进午餐的美联社社长,问他还有没有兴趣去苏联。于是刘举家迁往了苏联,正是在那里,收获了人生当中最重要的一张照片,也让他享誉华人世界。

那是一个正午,他无意中接到CNN董事长的电话,问他晚上是否愿意到克林姆林宫。7点如约见面,他发现在场的除了CNN电视记者之外,没有任何一家媒体摄影师的面孔,换句话说,他是唯一处于历史现场的人。

身边的克格勃早已警告他,不许拍照,因为快门声会影响录像。但他隐约感觉到,一个崭新的时代就要到来,20世纪最大的新闻将要发生。1页、2页、3页,当戈尔巴乔夫扔下自己的第4页讲稿时,早已将相机调好的刘香成按下了历史性的快门。这是他唯一的机会。而克格勃也从三脚架中间重重给了他一拳。

此时CNN采访尚未开始,他用自己蹩脚的俄语请求可以尽快离开,一路狂奔至门外的红地毯。无数翘首以待的记者用嫉妒的眼神打量着这位拿到独家新闻的人。次日,世界各大媒体的头版都选择了他所定格的瞬间——戈尔巴乔夫在克里姆林宫宣布辞职。

正是这张图片,刘香成和他的同事们获得了当年的普利策现场报道图片奖,也成为夺得这一奖项的首位华人。

“所有一切,像是空中被吊住了”

在他看来,所有的摄影作品都是先有思想,后有画面。但是这个思想在哪里,他也不知道,所以就一趟趟的跑,奔波于世界各地。

如何拍出有深度的照片,他的经验是,要看他对生活的理解如何。“过去的教育,至少是文科教育,都是一通百通的。如今讲观念摄影、纪实摄影、艺术摄影,把很多事情的理解都放在一个小盒子里面。新的一代问的问题,看的书,没有上下线,像是在空中被吊住了。”

后来他看到了查建英对阿城的访谈,觉得恰恰表达了同样的忧虑。

他和阿城最早的接触源于1979年的星星画展。当时他作为美联社记者,第一个将星星画展向全世界报道。

访谈之中,阿城把他在琉璃厂附近中国书店墙角翻旧书的经历,当作是唯一受过的教育。到后来,很多书在新华书店“失踪了,买不到了”。刘香成说,阿城感觉人类的常识在国外并没有消失,反而是回到中国才发现是断代的。断代是讲50年代、60年代、70年代,这些历史我们不喜欢,它就不存在。这也让他更坚定的完成这本书,“从视觉上,把我们看到的共同回忆理顺”。

在他看来,每个人都会基于自己的经验,对中国有不同的理解和判断。去年离开北京的一位《华盛顿邮报》记者潘公凯,在他的一本新书《远离毛时代》中说,今天的中国,过去25年所经历的,可能是5000年来最好的时代。而另一位与此同时的驻京记者,《华盛顿邮报》的JohnKerry却不这么认为。他说中国当前面临四大严峻挑战——人口老龄化;经济增长得太快;环境问题;意识形态和价值观不被世界认同。“我认为西方人们对中国,有种似是而非的印象。”刘香成说。

《纽约时报》的一位专栏作家曾说,“我们从来不报道一架飞机安全落地,而只报道飞机失事”。刘香成认为这恰恰体现了中西方不同的价值观。“很多中国摄影师抱怨为什么外国人拍中国会得奖,我们反而得不了。这除了基本功和技术缺乏,主要因为即使他对这个社会的认识有先天条件,但却没有反观自我的洞察力。这个是历史文化的区别,要在两个不同模型中找共同点,缩小大家的差异。”

刘香成有个习惯,在北京的时候,天天到北海散步。他看到那些鸳鸯,水面上很平静,漂亮的羽毛,悠然的姿态,水下却跑得很快。他也以此跟那些外国朋友形容,“中国是在不变之中激变,你们一定要有耐性。”

访谈

经济观察报:美国《新闻周刊》评价说,这本书中有宣传片,从国家角度拍,是御用摄影师的作品;也有纪录片,以局外人的角度拍摄。你在择选照片时的标准是什么?

刘香成:首先我们要把50-60年代的中国摄影师的情况稍微有所交代。我很幸运通过朋友的介绍,认识了杜修贤,他是侯波之后拍毛主席的摄影师。那个时代非常穷,他因为做原来的工作怕被老板骂,到延安走上了革命道路,帮忙组织当地的新华书店。有一天,整理书籍时,人家发现他原来根本不识字。那个时代有很多这样的摄影师——个头大,身体好,从部队退伍下来,就被委任做这种工作。

经济观察报:那些照片,在当时看是宣传,从现在来看,也是记录。

刘香成:因为这本书要通过生活看中国60年的变化,所以哪怕是宣传性图片,比如侯波拍的毛主席,也收了进去。只有经历过那个时代的人,才知道毛主席的像、毛主席的画,进入了每个人的皮肤之中,是无孔不入的。按照桑塔格的理解,现在这些图片的价值就超过了当时存在的意义。人们看了就明白,上世纪五六十年代,离开了毛主席,生活之中什么内容都没有。

经济观察报:包括你选择了一些样板戏的图片,甚至将沙家浜那张选作书的封面,也是在试图证明这点。

刘香成:对,张雅心拍的这个样板戏,是中国人10年的娱乐。电影、歌剧、芭蕾舞,什么都是样板戏。从生活中说,样板戏是有还是没有?那个时候,到处都是毛主席的相片、语录和宣传画,我们的生活是这样过来的,就该接受和承认。

包括这本书里,也有一些上山下乡、大跃进、大炼钢、斗地主的照片,都是当时生活中非常重要的细节。

所以编辑时有两个原则:一是在摄影上站得住脚;第二,这个相片能够帮助我表述这60年的生活。

经济观察报:那你个人经历中和政治相关的、印象最深的生活细节是什么?

刘香成:新中国成立后,50、60、70年代,出身不好的话,是不能上大学的。我出身是大地主,所以除四害的时候就非常积极,比同班同学都起劲,拍苍蝇一盒子一盒子的,但政治表现永远不会高于三分(满分五分)。我所在的福州军区古北一中小学里,都是革命子女,都比我红。全班都有红领巾,就我没有,我当时是“全红一点黑”。小学四年级我离开大陆到香港,这在当时是很了不得的事情,学校在操场上特意举行了一个仪式,让我戴着红领巾去香港。所以我到了香港,又成了“全黑一点红”。这是我一生当中最早的政治教育。

经济观察报:如果让你拍一张最能代表中国形象的图片,会怎么拍?

刘香成:我不知道。布列松说过,拍摄一张图片的决定性一刻,是人的思想和心智跟眼前的画面碰撞之时。他不大喜欢接受采访,生前接受《纽约时报》采访时说,我拍照50年,值得你看五六秒的不过30-50张。我觉得这也不完全是谦虚,一张好的图片真的来之不易,他的意思是,值得你看三秒五秒的图片,超越了画面本身,有思想。这也是出门旅行我为什么从不带相机的原因,觉得沉重。

经济观察报:可不可以从你的作品中选一张说明这点?

刘香成:书底那张照片的拍摄过程很有趣。此前我在广州、珠江,看到很多人戴着黑纱,悼念毛主席,但是看他们的身体语言,似乎放下了沉重的包袱。这一瞬间,让我希望回国,记录这个转折的时代,记录这种变化。结果就出版了那本书——《毛以后的中国》。

当时我在大连理工学院散步,看到一个学生在滑冰,觉得很说明那个时代,毛主席像面向这边,小伙子从另一边滑过去,伸出翅膀,一种崭新的姿态。如果当时我没感觉中国在变的话,这个事情可能在我眼中一下子就过去了。

每个时代都有它的符号,可能是一张画、一张相片、一件事情。之所以把它看作符号,一定有真实的东西在其中。如果那瓶可口可乐今天去看,可能成不了一张图。那时我还去了可口可乐在中国的第一个厂,那时还做不出有腰的瓶子,第一批像百事可乐。当然,人民大会堂我也去拍,但更多是想在生活之中抓住改革的新生事物。所以故宫穿军大衣的年轻人喝可口可乐,这对我来说太新鲜了。