经济观察报 记者 张晶 看看这张藏书票:船长拔出指挥刀,左右将手枪往身后挥,表情严肃又凶狠,正是典型的海盗。而他脚下的船舰上,两只脱链的猎犬,面对面冲向中间的骷髅头。下方三扇窗的其中一扇,炮口正呼之欲出。唯一暴露设计者信息的就是窗上印着的 “杰克”签名,如果将完整的英文写出来估计就恍然大悟了——JackButlerYeats,正是爱尔兰诗人叶芝的弟弟杰克,在这个艺术气息浓郁的家族中,他后来成长为著名画家。早期母亲为了父亲的绘画事业,举家迁往伦敦,但母亲经常为他讲述家乡故事——英国北部与爱尔兰,正是海盗经常出没之地。日后杰克·叶芝便将这儿时听来的传说绘入了自己的藏书票中。

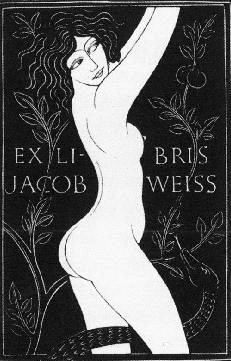

这不过是我手中这本《我的藏书票世界》中的一则轶闻。本书的作者吴兴文最早和藏书票结缘是在上世纪80年代。当时偶然在旧书摊上淘到些西洋古书,他发现这些书的封面或蝴蝶页上,大都贴有一枚玲珑精致的“小图画”,后来才知道这种叫藏书票的物件在西方早已存在了数百年。如果说开始真正从事专业收藏,则源于随后正式加入美国的藏书票协会。这个协会的成员大都是世界上各大图书馆和收藏单位,名声赫赫,如,大英博物馆、古登堡博物馆等等。但加入的门槛也并非高不可攀,唯一条件是拥有一款自己使用的藏书票。因此吴兴文特意请书信往来结识的美籍华人王惠民为他设计了一款,这样一来,为他在世界范围和创作者和收藏者自如交流大开方便之门。如今,吴兴文大约拥有藏书票1.6万张,最初因家中书满为患,想着以轻薄短小的藏书票,来替代厚重庞大的图书,但却为了解更多藏书票的典故,反而买了更多的书,“一生为书所累”。

藏书票属于西方工艺美术的一个分支,和版画有关,功能上类似于我国传统的藏书印章,是一种书籍拥有者的标记。它最初的起源时间,据说和古登堡发明活字印刷几乎同步,大致在1450年左右。目前大家基本公认的世界上最早一张藏书票,为德国人JohannesKnabensberg所有,署名Lgler,是一张画有刺猬嘴里衔着野花、脚踩落叶的木刻版画,上书德文,意为 “慎防刺猬随时一吻”,警告外人,本书已有主人,未经许可,不得翻阅。至于这个西方的“舶来品”何时进入中国,至今仍未有明确说法。一般将国家图书馆馆藏图书《京张路工摄影》(1910年出版)中一枚 “关祖章藏书票”,看作是迄今所知最早的中国藏书票。关祖章是广西人,早期赴美留学,归国后曾在交通部任职,那段留学的经历可能对其接触和了解藏书票产生了重要影响。吴兴文也发现并收藏了一枚关祖章的藏书票,出现在1913年出版的一本 《图解法文百科辞典》中。

藏书票同样经历了从注重实际效用到发挥个性与创造性的一个过程。直到19世纪下半叶,藏书票才渐渐成为艺术家和书籍插画家的舞台,相对于不少艺术家的大幅画作,有人也其称为“艺术家的小品”。当然,这不得不提当时的一个大事件——英国开始提倡的“工艺美术运动”,文学家可以将创意交由艺术家完成,双方合作蔚然成风,也因此留下不少佳话,如马奈为马拉美诗集《牧神的午后》设计藏书票,奥禄加为里尔克设计等等,而比亚兹莱、马蒂斯也是其中的活跃分子。

英国插画家比亚兹莱是中国人熟悉的名字。有人评价说,很少有人能像比亚兹莱那样,在短短25年零7个月的生命中,用黑白插画对后人产生重要影响。就连年轻时的毕加索也曾模仿过他的作品,而鲁迅、叶灵凤、郁达夫等一批30年代的中国作家更是对其推崇有加。叶灵凤是国内作家中首位为自己设计藏书票的。1933年,叶灵凤亲手绘稿刻印完成“凤凰书票”,还曾将该书票寄赠给日本友人太田临一郎。后来李桦、赖少其等一些木刻家开始制作藏书票,不能说没有受到叶灵凤等人的影响。将藏书票称为“漂亮的小玩意”的著名出版家范用,早在上世纪80年代中期,就在北京办过叶灵凤收藏的藏书票展。1986年,吴兴文在香港见到这枚书票时,开价已达8000港币,折合现在币值已近六位数,但狠了狠心,终于将其收入囊中。

19世纪末20世纪初,在西方出现了一位更为知名的美国藏书家爱德华·纽顿。有人称这位先生在美国的地位可以和劳斯莱斯相媲美。吴兴文最早将此人引介到国内。在所有自用藏书票中,爱德华·纽顿最喜爱的是一枚“约翰逊藏书票”。1909年圣诞节前夕,他将“约翰逊藏书票”和叙述这款自用书票来历的《约翰逊藏书票的由来》印成九页的年历小册子,寄赠给朋友作为新年贺礼。经过他和藏书票版刻家史密斯的一番讨论,最后一致同意将他所喜爱的传记作家鲍斯威尔的《约翰逊传》中的这句话作为票面格言:“阁下,文学的传记部分乃是我的最爱。”而在年历的开篇,他写道,“没有自己的藏书票可没资格当藏书家,而且书上一旦贴了藏书票,就绝不该任意撕掉。当某部书上的藏书票票主恰巧是某位藏书名家,趣味性和价值无疑会多一道保证。”