周洲/文 上海美术电影制片厂1983年出品的动画电影《天书奇谭》4K纪念版,正在各大影院重映,自开播至今,豆瓣评分高开稳定在9.2分。

这部改编自明代罗贯中《北宋三遂平妖传》的动画电影,耗时三年、动用了上美影1/3的员工,与《大闹天宫》、《哪吒脑海》一起,意料之外、也是意料之中地构筑了国产动画电影的巅峰。融合了戏曲脸谱、剪纸、明代吴门山水等精致考究的美工设计,体现正义在奸邪中艰难前行的暗黑现实的故事情节,成为八零后、九零后意难平的集体童年回忆。

《北宋三遂平妖传》是中国第一部神魔小说,加上晚明冯梦龙编订,一共四十回,从春秋周敬王时期吴越会稽山交战跨至北宋仁宗1048年,有越王勾践、吴王夫差这些帝王,也有包拯、文彦博等当朝臣宰,还有一干贩夫走卒、道观寺院的僧道至红尘饮食男女,众生脸谱活似一幅《清明上河图》。

而《天书奇谭》的故事场景和要角,除了人间的庙堂江湖,还有上至天宫、下至地仙的神仙妖怪。影片中蛋生的师傅、白衣飘飘的袁公,便是楚国共王时期一只多年修道的通臂白猿,后拜九天玄女为师,尚未修得正果,在天宫作执事,负责看管云梦山白云洞的天书。

片中让人又恨又忘不掉的反派——黑、粉、青三只狐妖,则是中国神仙志怪小说中的常客,其文化骨血来自遍布、渗透于中国古典艺术和民间风俗中的幽冥文化。青年学者、作家徐颂赞认为,“幽冥文化”属于“神话文化”的一条支流,反映的是人间以外生死两端、肉眼看不见的幽暗世界和鬼神体系。

汉魏六朝的志怪小说、唐代的传奇、明清神魔小说、民间社会的祭祀风俗、鬼神崇拜、以及有关妖魔鬼怪和死后世界的传说故事,都属于这个范畴,《搜神记》、《聊斋志异》、《子不语》……共同构成一种连续、整体、弥散的“幽冥文化”,存在于中国的历史脉络里,在不同时代,有显有隐,起伏不定。

源起

费孝通曾言,“能在有鬼的世界中生活是幸福的。”

“什么是鬼?鬼是如何诞生的?鬼的世界有什么样的运作机制?只有回应这些基本问题,我们才不至于面对鬼而‘疑神疑鬼’,也不怕别人‘装神弄鬼’……方能更整全地理解我们所处的世界和文化系统。”徐颂赞在其书《神明考古学》附录“鬼与启蒙”中写道。这本从思想史、文化比较的角度去写作的作品,是“比较宗教学”(Comparative Religious Studies)范畴的作品,探讨了人类的行为、文化心理和传统的演变。

就像“神明”一样,“鬼”是任何一个民族、任何一个地域或社会都普遍存在的文化现象,只是表现方式和理解方式有所差异而已。“在我看来,‘鬼’既是一种文化传统,也是一种人类心理深处的幽暗意识。”徐颂赞认为,奉祀鬼神的观念和实践活动,是构成中华文化的核心命脉之一。其他文明比如古希伯来、古希腊、古印度、古埃及也都如此,并不稀奇。

《礼记》说“人死曰鬼”,《周礼》也把人的祖先称为“人鬼”。尧舜这类级别的先人,会被当成“祖先神”来举办国家祀典。对平民百姓的祖先而言,因为后人祭祀而成为“家鬼”,而那些没有得到祭祀的,则成了“孤魂野鬼”甚至“厉鬼”、“饿鬼”,就有佛道教的中元节和普渡仪式来安顿。

中华文明维系四五千年的核心是礼教体系,重中之重又是祭祀体系,包括祭天、祭地、祭祖,以及外围的吉、凶、军、宾、嘉等仪制,也包括延伸出去的分封、世袭、井田、宗法等政治经济制度。而最早主持这些祭祀礼仪活动的人群就是儒家,儒家也成了中华文化的核心主角之一。

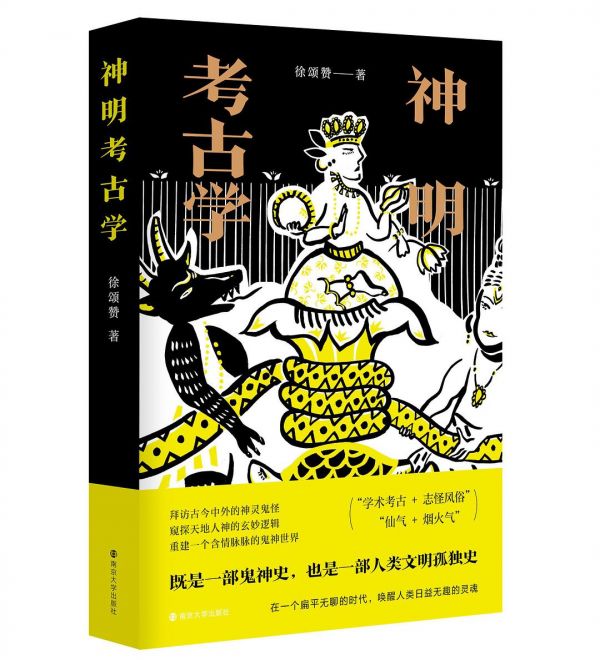

神明考古学

作者: 徐颂赞

出版社: 南京大学出版社

徐颂赞认为,中国“幽冥文化”的形成是多源头混合而成的,既有本土的,也有外来传入的。在本土源头里,《尚书》《楚辞》《山海经》都写过幽冥世界,特别是《山海经》,它是上古神话传说的集大成者。“不过它对天界和地下世界的描绘都还比较朴素,比如《山海经》里说的‘尸山’、‘幽都之山’和‘昆仑山’,除了场景感比较幽暗肃杀以外,其中构造并不复杂。”

先秦时期的古人,除了朴素地认知到幽冥世界里有冥王和守门人以外,关于里面的冥王如何统治,众鬼如何生活,以及种种故事细节,都是模糊不清的。直到汉代以后佛教传入,才让幽冥世界的建构更加立体。现在人们常说的“地狱”、“阎罗王”甚至 “十八层地狱”,乃至每层地狱不同的分工,都是佛教传入中国后逐渐形成的文化。

从这些角度来看,只要层层剥开,不难看出有关‘鬼’的观念和实践,是中华文化最底层的文化观念之一。徐颂赞认为,正是因为太底层、太幽微,很多人一时看不出来,才需要长尺度的历史考察,以及深入民间的田野调查。

即便在科技发达的当代社会,在海南、广西、云南等地,还能看到一些少数民族仍在祭祀“祖先鬼”,比如海南的黎族。在汉人为主的民间,特别是闽南地区,祭祀仍然是很多家族的重头戏。徐颂赞称,这是人类文化的深层现象之一,是一种集体无意识和深层的文化传统。

显隐

根据徐颂赞的梳理,秦汉以后,本土道教黄老学说流行,佛教也在东汉传入,就连儒家也流行谶纬之学,那样的社会氛围孕育了志怪小说的兴起和发展。那时很多志怪小说的作者,是很有名的知识分子和官员,比如写过《博物志》的张华,写过《搜神记》的干宝,就连魏文帝曹丕也写过《列异传》。

到了隋唐,传奇小说盛行,结合民间的“说法”艺术和佛教的“俗讲”、“变文”等,文辞也比魏晋时更华美。

两宋时期,幽冥文化在集中体现在两部志怪小说《夷坚志》、《太平广记》上。不过这两部书反映出宋代幽冥文化的“知识化”、“类书化”、“理论化”,里面对各路妖魔鬼怪进行分门别类。

宋代以前,志怪小说还属于“史部”杂传类,到了宋代按照严格的史学标准,被换到“子部”小说类。这跟两宋时期的主流意识形态——理学的流行是息息相关的。徐颂赞举例道,张载、朱熹、陆九渊都对鬼神进行理论解释,用理性和知识建构的方式重新诠释,消解了幽冥文化中的“不可知”的空间。

到了明清时期,随着儒释道三教融合向民间弥散传播,涌现出大量新型的民间信仰团体,神魔小说成了另一个高峰,人们所熟悉的《西游记》、《封神演义》、《平妖传》都是这个时期的产物。“当然,这也跟出版印刷业的商业发展有关,出版和传播更加容易,书商通过广泛发行这类民间小说得以盈利。”徐颂赞说。

而幽冥文化在上层意志和民间风俗的体现,在不同时代,或趋向一致,或出现分野。

“比如汉代流行谶纬神学,从皇帝到读书人都喜欢黄老之说、神仙之说。在魏晋时期的志怪小说,很多作者就是知识分子和官员,比如张华、干宝甚至曹丕。”徐颂赞说,“宋代就很不一样了,主流的意识形态是理学,最具代表性的读书人比如张载、朱熹、陆九渊,都从理性的角度去谈鬼神,与民间风俗差异很大。”而明清时期,除了神魔小说在民间相对流行以外,并没见到像汉代、魏晋那样的风潮。

即便同一个物种,在不同朝代、不同阶层之间,也会出现认知和诠释的巨大差异。以《天书奇谭》中的重要角色“狐”为例。《神明考古学》中开辑便写了狐仙,认为早在大禹时期,因有大禹偶遇九尾狐娶涂山氏的传说,九尾狐成为象征喜结良缘的婚姻大使。

东汉时期,许慎在《说文解字》中,对狐有褒有贬。褒则赞美狐狸的德行,说狐的毛色中和,尾巴大,“小前大后”,死时还会朝向巢穴所在的土丘。这些行为象征着中庸之道、不忘根本、邦国繁盛、家庭观念强等品德。贬则曰狐是“妖兽也,鬼所乘之”。

从汉代始,狐狸的美誉度开始下降,诸多学者把狐狸说成是淫妇的象征。宋代的朱熹更是贬斥狐狸,说它是“妖媚之兽”,这种观念在文人圈子里根深蒂固。

但学者们的观念并不能妨碍老百姓的追狐潮流,唐代以后,人们竞相追捧狐神,在家中祭祀,将其奉为家庭守护神,一时成为潮流。老百姓中也流传着“无狐魅,不成村”的说法。

对狐的正反评价,一直在知识分子与老百姓、历史和现实里交织并存。

幽冥文化一直在我们的历史传统中或隐或显

消解

幽冥文化的命运之路上,一个重要转折点是新文化运动。新文化运动包括“五四”运动,是现代中国文化的转折点,主流社会都对原先的幽冥文化逐渐疏离,甚至排斥。

中华民国成立之初,宋教仁就发起社会改良会,主张用科学知识去除迷信。那时,他们把过年、婚丧、迎神、设醮、拜经、供奉牌位、风水、阴阳五行,统统纳入“迷信”的范畴里,比今天还有过之而无不及。

四五千年以来,原来的“鬼”依附于礼教祭祀体系,依附于国家祭祀和家族祭祖,依托于民间宗教。随着现代化的加速, “鬼文化”作为一种文化系统,一步一步被消解了。

徐颂赞认为,在亚非拉其他地区,情况也很相似,世界性宗教逐渐取代原先的地方宗教,依附其上的幽冥文化自然也随之消解,但它尚未消失,以动漫、游戏、文学等方式继续存在。

“鬼”是人类文明的深层现象,不会轻易消失,只是改变了文化形态。日本的“妖怪学”便是他山之石。宫崎骏的电影,芥川龙之介的小说、鸟山石燕的浮世绘、柳田国男的学术专著、太安万侣的史书《古事记》、佛教故事集《日本国现报善恶灵异记》里,妖怪是不可或缺的咖。

徐颂赞认为,隋唐时期传入日本的《山海经》,对其妖怪文化的影响非常大。日本妖怪漫画大师水木茂甚至认为,日本70%的妖怪原型都来自中国,20%来自印度,属于本土的只有10%。而其中,来自中国的很大一部分就源自《山海经》,比如“九尾狐”就是典型代表。

此外,日本自身的泛神论、民间风俗、本土神话传说也都是重要因素,特别是浮世绘的艺术形式,直接促进了日本妖怪文化的艺术化和传播广度。

近世日本学人在习得西方的社会科学方法论后,将其创造性地运用于整理、研究有关鬼魅的文献材料和民俗现象,终成一门特殊的学问——妖怪学,井上圆了、江马务、柳田国男、小松和彦都是这个领域的代表人物,他们从民俗学、宗教学、人类学的角度,系统研究日本妖怪文化,让这些妖魔鬼怪进入大学的正统学术领域,“登堂入室”、“师出有名”。

当年,新文化运动的领袖之一、北大校长蔡元培翻译了日本妖怪学之父井上圆了的《妖怪学讲义录》之后,从中得到启发,抛开了科学与迷信、理智与情感的二元对立,开始觉得“心境之圆妙活泼,触发自然,不复作人世役役之想。”

在蔡元培看来,无稽之谈的妖怪,在宗教学和人类学的显微镜下,竟然迸发出独特的文化魅力。

徐颂赞也希望以反思、启蒙、批判的姿态欢迎“鬼”回到当代文化世界。“在大都市里,现在难以看到鬼的印记,只剩下极少的民间传说,但是爱看鬼电影,爱听鬼故事的心理,依旧没变,这就是人类难以变动的底层心理。如果人们可以直面鬼提出来的疑难和诘问,或许可以从这个人类永远的‘反对派’身上,比从人间事务里学到的多得多。”

京公网安备 11010802028547号