谷文/文 郑执的新书《仙症》,篇幅其实并不长,前后37页,算是一部短篇。

近年来似乎实体书回温,我是一个相当执拗于仪式感和阅读体验的人,也试图在所谓的墨水屏上寻找原始的阅读感。后来还是觉得,有些故事,只有白纸黑字印在纸上,拿在手里,才是让人觉得“对了”的根儿。

我不知故事描绘的是一些虚妄,还是确有此事此人。故事其实很简单,在东北的某个小镇里,有个叫王战团的精神病人。整个故事就围绕着“我”成长过程中见到的王战团发病——治病——再发病——再治病的反复过程,以及随着这条时间线中的整个家庭在各种重压下的挣扎与认命。

被卡住的人

在看郑执文字的时候,总让人有一种莫名的既视感。当然同为东北人,又几乎是同龄人,他笔下的那些历史和场景时常浮现在我的眼帘:小区楼下的象棋摊儿,沈阳的夏日烈阳,以及上世纪八九十年代开始的下岗潮,部队转业回地方,老工业城市弥漫着整座城的机油和橡胶味儿,甚至是上世纪六七十年代人们最喜欢给孩子起的名字:战团,战锋,红旗,秀英,秀玲。

所以在所有的开端,王战团指挥着一只刺猬过马路,我甚至都闻到了上世纪沈阳柏油马路在烈日下的味道,那种几乎熔解的粘脚感,和上世纪我曾经从我当交警的老爸兜里无数次拿出来玩儿的那个哨子,里面还有个核儿,当时我一直想抠出来看看,未遂。

所以王战团是谁并不重要。他可以是任何一个人,一个挣扎在那个特殊历史时期的,郁郁不得志的,因为各种各样原因而崩溃的人。一个崩溃的人是无法创造任何价值的,那么他就会逐渐会被整个社会所边缘化:最开始是“队伍”,再后来是“组织”,最后则是“家庭”。

实际上整篇文章都弥漫着两件事:身份的界定,存在的认同。

按照时间顺序,第一次出现的界定,是对王战团说梦话的界定。同一条船上只有六个人,除了他以外的五个人,都说他在梦中骂了船长,又骂了政委。所以才有了王战团被关禁闭,被所有人批判,才有了王战团旷日持久的“癔症”。这是一种典型的密室判定,在各种民事和刑事案件中很常见,尤其是在一方一人,一方多人的前提下,很容易让人屈打成招。似乎当年每个学校都有那种“恶霸”学生,三两成群在一个偏蔽角落欺负一个同学,同学告诉老师以后,那几个“恶霸”异口同声说:“是他先动的手”。

真是这样么?谁也不知道。就连王战团说自己是一个潜艇兵,都被“我”发现了常识性的错误:潜艇里是看不到月光的。

那谁来界定他究竟有没有骂人?他骂了谁?或者他到底是个什么兵?他自己也许是知道的,但他并没有决定的资格。

这就出现了第一次的界定:权力的界定。政委说,他犯了错误,需要改造。那就需要改造。至于王站团自己是怎么认为的,并不重要,也没人听。

第二次出现的界定,是对王战团精神病的界定。“赵老师”是不相信他有精神病的,说他是中了邪,需要白三爷出马镇邪。而白三爷设了神坛以后,也确实“有了好转”。但实际上从他之后的整个状态来看,他并没有真正的“好”过。赵老师将他的病情复发归结为“吃了我爹”,但事实很可能并非如此。至于大姑觉得白三爷的法儿不再好用,转而“信了主”甚至又信了“阿弥陀佛”,已经并不是对于王战团的一种救赎,而是对于自己内心平静的一种寻找。

医生说王战团有精神病,赵老师说王战团是中了邪,主说王战团有罪,阿弥陀佛也不知道王战团究竟怎么了,但好在还保佑着他。那他究竟怎么了,他自己还是没有决定的能力。

第三次出现的界定,是王战团对于自身的界定。最开始“惹了祸”以后,他第一次想赎罪的自然是政委和船长。虽然他觉得“不应该”,虽然对自己的一系列打击都是无妄之灾,但他依然想的不是反抗,不是寻求真相,而是鞠躬、道歉,重新开始生活。

但现实哪那么容易?当政委千里传音把他的“劣迹”传到他新的生活中时,他刚刚重新开始的生活在一瞬间崩塌殆尽。

他是试图向“白三爷”赎过罪的。他甚至试图向“主”赎罪,向“阿弥陀佛”赎罪。但他逐渐发现,并没有人在乎他是不是赎够了罪。在官面儿上,他是一个精神病人;在私底下,他是一个“可能因为间接杀了一家人”而中了邪的半疯子。

他再也过不去了。就像他自己说的那根破旧的电视机天线,“卡住了,落满了灰”。这是他对自己的界定,也是对自己一生的终审判决。

他能不能让曾经的污点“过去”,已经没有人界定,也没有人在乎了。他已经成为了棋盘上那个死到临头、还没有被吃掉的棋子,他再也爬不到人生的“尖儿”,也再也“成”不了了。

而且所有人都已经知道了,他既成不了“人尖儿”,也要不了面儿。

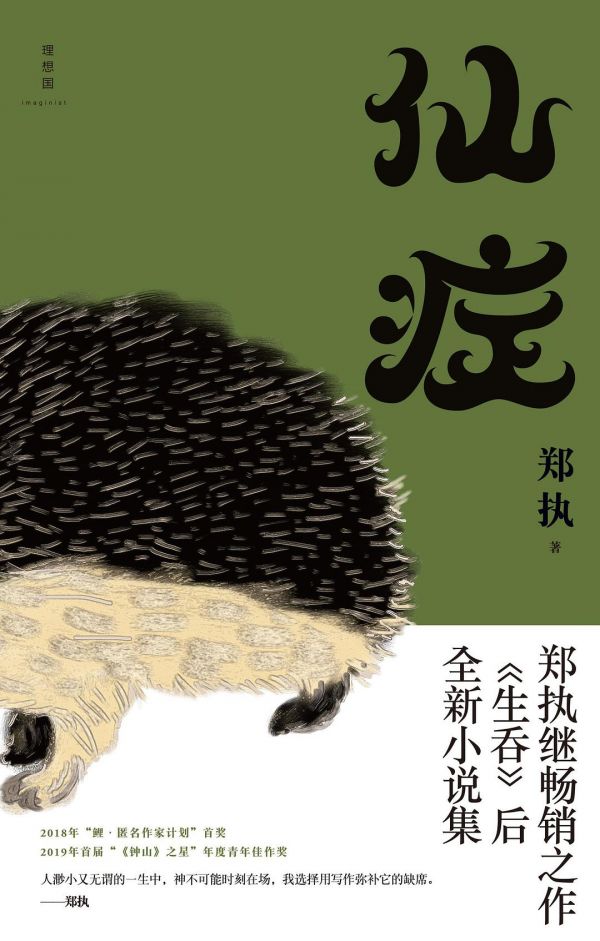

仙症

郑执 / 著

理想国 /北京日报出版社

2020年10月

人尖儿,人面儿

小说比我描述的这些碎片要精彩得多,也更深刻得多。许多人一生都只是为了活成“人尖儿”,如果活不成“人尖儿”,至少还得要点儿面子。郑执正是擅长把这些全都粉碎之后,再攒起一个个鲜血淋漓但无比真实的角色的作者。东三省曾几何时也是共和国的长子,也是全国人民心目中“牵狗穿貂”的人尖儿,但随着改革开放和老工业城市的整体衰败,尖儿已经不再是尖儿,但面子还是要撑着,这片土地的历史,本身就是一种现实魔幻主义。

郑执很喜欢以东北地区的某个小城作为故事发生的舞台,笔下的很多主角都喜欢以“过去”作为谈资。曾经的潜艇兵,曾经的传奇冒险家,诸如此类。但过去本就无从考证,再加上人们本能地会夸大和圆满自己的过往,这些“过去”往往听起来更像是传说。

而郑执的文字给人最大的共鸣,并不在于记忆中的东北,而是旷日持久地拷问每个人:如何面对那些不尽如人意的生活。在一线城市打拼的东北年轻人,每个人都像是曾经的王者,面对着日薄西山的王国,既无能为力,又满怀希望。以至于逢年过节回家,面对“你说说你这几年都干了些什么”的时候,每个人的心底可能都会升起一个“王战团”。

脚趾抠着地,背后靠着墙,右手掐着左胳膊,环视周围没有和自己一起从极苦的工作中一起熬过来的人,逐渐放了心,从脖子后边挤出来三声笑。“你们都不知道!我活的好着哪!”

这何尝不是一种自我挣扎。

感官与故事

近些年来,能明显地感觉到,我们的文艺作品正在整体加速。

这种加速一开始是以科技的加速为前提的。文艺作品拥有了更好的特效,更刺激感官的画面效果。我们把它们统一称为“爆米花艺术”。这些艺术作品的主线剧情,往往两三句话就能概述,剩下的就是不断地堆砌那些可以刺激人们心理需求的要素:暴力、色情、剧情反转,无限制地追求出乎意料,而逐渐放弃了逻辑的合理性和故事本身。

一代相声名家马三立先生曾经说过,我们说相声,不是出洋相,出怪声,超刺激,我们不是这种逗乐。但时至今日,能踏踏实实地坐下来看一本超过一百页书的读者,怕是已经少之又少;一首歌的发行时间,已经被缩减到了不到一个月;影视作品的生命力,甚至都开始以天为计算单位;而作为传统文艺作品载体的书籍,更是每年以两位数百分比的速度在迅速衰落。我们以工业流水线的方式生产了大量的、自己都知道站不住脚的内容,它本身就是出洋相,就是出怪声,就是超刺激。

王战团的时代,是一个他自己被卡住的时代。但作为文艺作品来说,这是一个整体文艺创作都被卡住的时代。从这层意义上来说,郑执这样一批仍在坚持传统艺术创作的作者,很有可能也是以传统写作手法,创作传统文学内容的最后的守墓人。

但这终归不是我们想看到的局面。文学作品之所以存在,它的最大意义就在于它的“耐嚼”性,也在于它对于一段历史、一个时代、一种生活态度的记录、分析和表达。这些都不是用特效可以做出来的东西,你当然可以说落后于这个时代,但文字承载的特殊性,恰恰在于它不可替代的逻辑性,在于阅读本身所带来的“温度”。我们依然需要故事,需要好故事,也需要会讲故事的人。

曾经一位喜剧大师在课上说过,一个故事之所以是一个好故事,往往有几个共性。第一是不说教,其次是不定性。在我看郑执写的故事时,这句话经常从脑中闪过。

人们总是觉得事情的背后就要有一个道理,但事实上,很多事情本身就没有什么道理。人们总是觉得故事总要有一个结局,但事实上,绝大多数的故事,我们都没有看到结局。一千个人眼中有一千个哈姆雷特,这是哈姆雷特的高明之处;读者可以为《仙症》续写上一千个结局,这也是《仙症》耐人寻味之处。

但无论如何,祝所有人都不再被自己的生活卡住,也希望有更多的人,能写出更多的好故事。

京公网安备 11010802028547号