陈梦岚/文

出版于1935年的《时代》杂志第7卷第7期刊登了时代图书公司总经理张光宇设计的一组“摄影图案”(图1)。这组图案源自两张“日常所习见的东西”的照片——“普通住宅的门窗”与“壁上的电灯与电线”。原照片——亦是用它们制成的图案的“源”照片——有着强烈的光影对比和角度刁钻的构图;照片中日常事物固有的形式被逐渐拆散,物与影难分彼此,化为光留下的深浅不一的烙印。几张完全一样的碎片式的图像,经由设计师之手的旋转与拼贴,最终变成有着无限绵延可能的抽象线条与形状。

图1:张光宇,摄影图案选,1935《时代》杂志第7卷第7期

此后的一年间,《时代》又刊登了张光宇的另外五幅作品(图2),以及骆伯年作品两幅、胡亚光作品一幅(图3)、傅古馀作品六幅(图4),并在第8卷第11期中,把丘学勤、谭寄荷两人的摄影图案作品通过简易的拼贴变成了旗袍的纹样(图5)

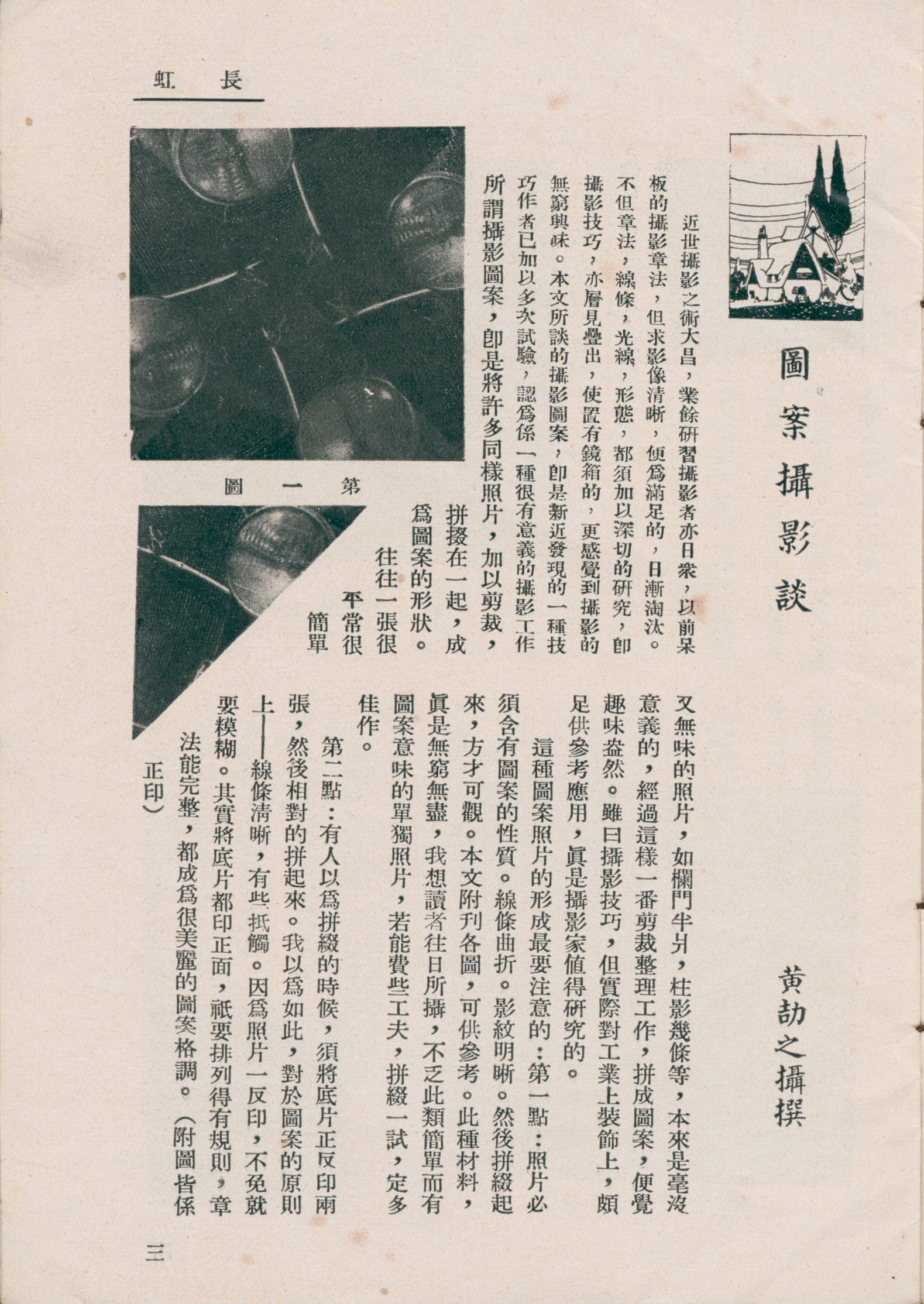

《时代》杂志编辑用这组摄影图案抛砖引玉,宣布《时代》计划开辟一个摄影竞赛栏目,鼓励读者像张光宇一样通过摄影艺术发现生活中的乐趣,创造可以应用于其他工艺美术类别如染织、壁纸的美感。无独有偶,另一本由上海益昌照相材料行编辑发行、创刊于1935年的摄影杂志《长虹》,也在同年第10期刊登黄劼之的一篇《图案摄影谈》(图6),并以“图案摄影竞赛”代替一次例行月赛,向读者征集作品。这次比赛收到照片的数量“超过历届纪录”,甚至有人提交了十幅以上的作品。

图6:黄劼之,图案摄影谈,1935,《长虹》第十期 ©️泰康收藏

“摄影图案”在画刊上的出现始于三十年代初,随着这两次“竞赛”达到高峰,并且在37年摄影的现实主义转向后只偶尔重回画刊。从美学的角度上来讲,彼时画意摄影在中国仍是主流的摄影审美取向。那么我们该如何理解这个在形式上迥异的门类,在此时短暂走红?“摄影图案”裁切、拼贴的手法也会让人想到出现于两次世界大战期间魏玛德国、苏联等地的摄影拼贴(photomontage和photo-collage)。摄影拼贴最初作为实用美术(如平面设计、广告、画报)出现,是工业化、都市化时代的产物,也一度成为先锋审美和激进政治的表达方式,在第三帝国崛起后成为各翼党派进行政治宣传的手段。这一比较视角能否帮我们理解“摄影图案”在表意上的局限,以解释它在战争爆发、“当下”成为更为迫切的再现对象后的消失? “摄影图案”作为一种独特的视觉语言,和同时期其他摄影门类的关系是我通过本文想要讨论的第一个层面。

同时,“摄影图案”又有它不同于其他摄影图像的地方——这也是本文标题想要暗示的。海德格尔在《世界图像的时代》里指出,现代的标志是“世界被构想并把握为图像”,人通过这一客体化行为确立自身主体地位、征服自身以外的其他存在物。“世界图像”虽然并非直指世界的图像,但已有诸多学者指出,在获得对对象的系统认知的过程中,不论是科学研究还是大型战争,都会首先通过显微镜、航拍等不同尺度的相机系统形成世界的图像,首先对世界进行视觉上的客体化。相机也因而成为世界图像时代的核心工具之一,相机加诸于观者身上的观看方式也可以被理解为世界图像时代的认知模式。

本文想要讨论的“摄影图案”和其他摄影图像的区别就在于,前者把摄影图像本身(而不是作为再现对象的世界)作为创作原料和观看对象,无形中成为了摄影图像作为一种世界图像与现代性关系的注解。什么样的看的主体、需要对已有的“看”进行怎样的调整,才能进入世界图像的时代?这是本文所做讨论的第二个层面。当这些抽象的“摄影图案”在视觉上主动否决了作为某个历史时空的直观再现的可能,我们还能通过它们在摄影与中国现代性之间建立何种联系?

摄影的图案化、图案的摄影化

在中国摄影史的叙述中,1920-30年代被普遍认为是摄影作为艺术媒介的潜能在中国开始发展的时期。现代文学革命的引领者刘半农出版于1927年的《半农谈影》就系统地界定并阐述了摄影“写真”和“写意”的分野。刘告诫和他一样的摄影爱好者,要勇于“把正用的东西借用歪用”,不要像照相馆匠人一样,让摄影沦为复写的工具,而是要违背摄影的天性,用摄影去表达事物留给个体的那些独一无二、因人而异的印象。只有当摄影图像实现了后者,才能承载美,成为美术照相。

和刘半农所属的北京摄影团体“光社”类似,形成于二三十年代的摄影社团主要以新旧时期之交、学贯中西的文人为主要成员。他们对于摄影中“意境”的理解,既承袭了欧美画意主义(Pictorialism)通过模仿绘画美学、让摄影不止是科学记录工具的思路,又嫁接以近代以来以王国维“意境”说为主、基于文人画传统的民族审美,形成了独特的“画意摄影”风格。

除去在美学理论和形式上借鉴文人画的境界,文人摄影爱好者们对待摄影的态度更有着对“君子不器”这一境界的追求。他们在拒绝商业照相馆式的职业化、工具化的同时,也拒绝着艺术家式的职业化,致力于让摄影成为一种不受制于入世生活的高雅消遣。作为相机的使用者,这批中国最早的摄影美学探索者,也在无意间把自身在现代性中的命运,和相机作为一个现代媒介、现代技术的命运勾连在了一起。

及至30年代,对于骆伯年这种新都市中产来说,摄影仍然需要保有它的业余性,从而保证一种“我们职业以外的生活(骆伯年语)”。这种生活不能只有物质上的消遣,还要有精神和艺术上的创造性。对于他们来说,随着欧美摄影年鉴(图7)在都市视觉环境中流通,彼时定义摄影艺术性的标准并非只有画意摄影。他们在欧美过气的画意风格中寻求文化转译的同时,也欣然接纳着同时期新客观主义(Neue Sachlichkeit)、新视觉(New Vision)等现代主义摄影带来的冲击——过去与当下的潮流时代错置般地共存,这既是二三十年代摄影在中国的特征,也是中国现代性有悖于现代特有的线性时间观的表现。

图7:骆伯年旧藏,左,《The American Annual of Photography》;右,《The Year's Photography》

承蒙金酉鸣先生惠允

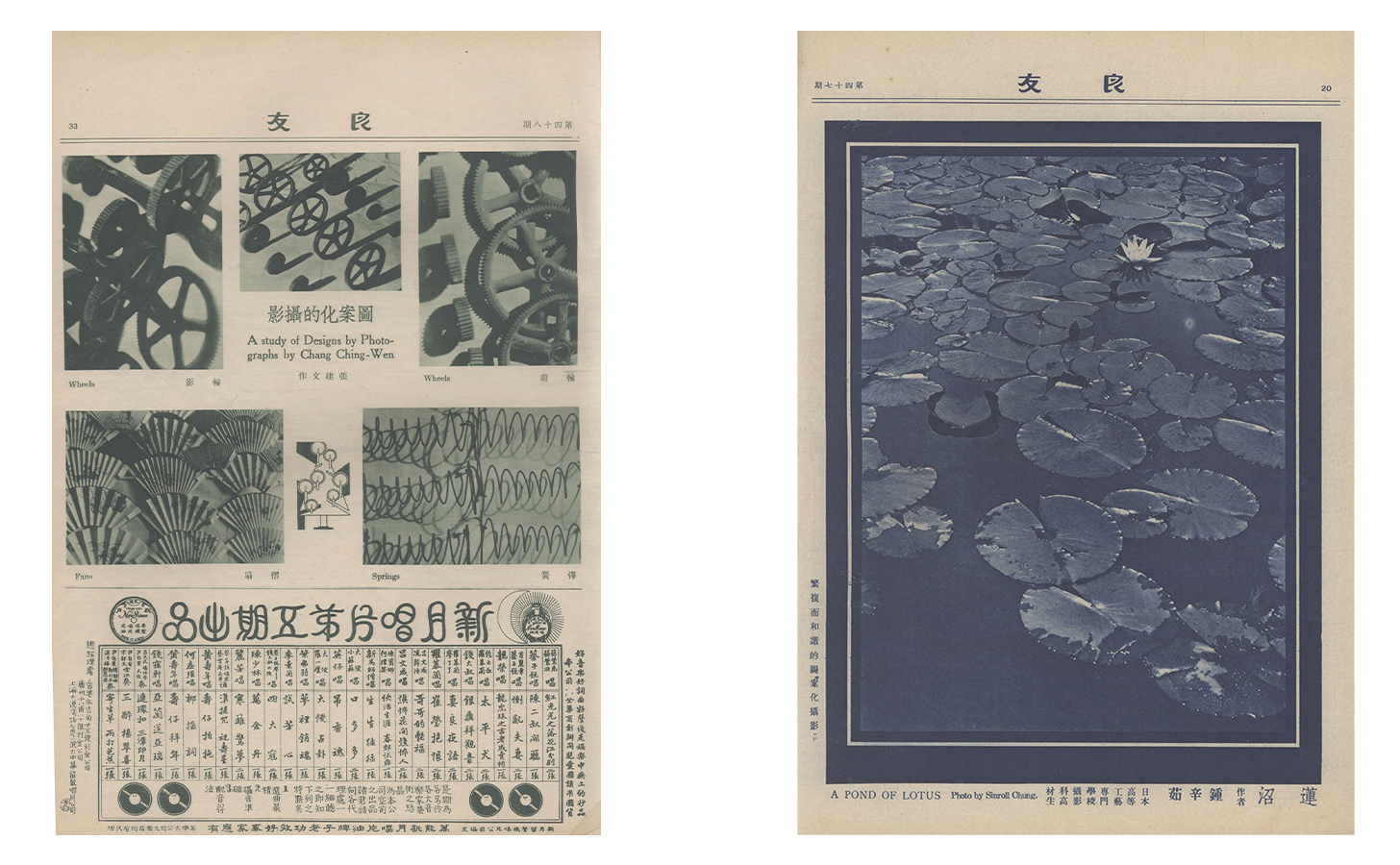

被欧洲现代主义摄影影响的创作频繁见于《良友》、《时代》等杂志,其中一个门类被称为“图案化的摄影”。这类单幅摄影图像常以齿轮、金属丝、水管等工业零件、陶瓷或玻璃器皿等家用商品、或是自然中成群的天鹅、成片的睡莲为再现对象(图8-9)。图案产生于图像内部单个形式的重复——不论是通过工业化量产还是自然繁衍。这些现代生活中普遍而平凡的日常之物,通过形式上的重复,和被自身的机械复制性祛除了灵韵的摄影、被单调刻板的金融业工作消耗身心的摄影人一起,实现了对彼此的救赎。

图8:图案化的摄影,1930,《良友》第48期;

图8:图案化的摄影,1930,《良友》第48期;

图9:繁复而和谐的图案化摄影家:莲沼,1931,《良友》第47期

所以“摄影图案”这个形式的出现,对于忙于用外在于摄影的美学来压抑(却并未消除!)摄影工具性的摄影爱好者来说,不啻为一场释放。虽说“摄影图案”仍然要求源照片具有“图案的性质:——线条曲折、影纹明晰(黄劼之)”,但总的来讲,对摄影图像形式上的期待放松了:即便是随机一拍、“毫无趣味”的照片,也能在图案化的过程中获得形式上的转化;即便在拍摄过程中摄影图像只是诚实转录了光影,也能通过手的剪裁、心的设计,变得“匠心独运”、变化无穷。一如《长虹》杂志的征稿启事所说,摄影图案的创作是“个人思想重于摄影技术。因为只要取任何一张照片,取其全部或一部分,运用精密的思想,什么人都可以应征,照片本身的成绩,反倒不成问题。”

这个过程中,摄影图像自身——而不是被海德格尔式“世界图像”所客体化的存在者——成为被操作、切割、重组的对象;思想、匠心,并非像往常一样肆意操控被图像所再现的对象,而是受制于具有物质性的摄影图像自身的形式、韵律和走向。摄影技术反而在这个过程中迎来了它的自我救赎:摄影的图案化,让摄影图像的机械复制性——不管是对现实的复制还是自身的复数化——不再对立或受惠于审美,反而成为具有形式美的图案有机生长的基本条件。

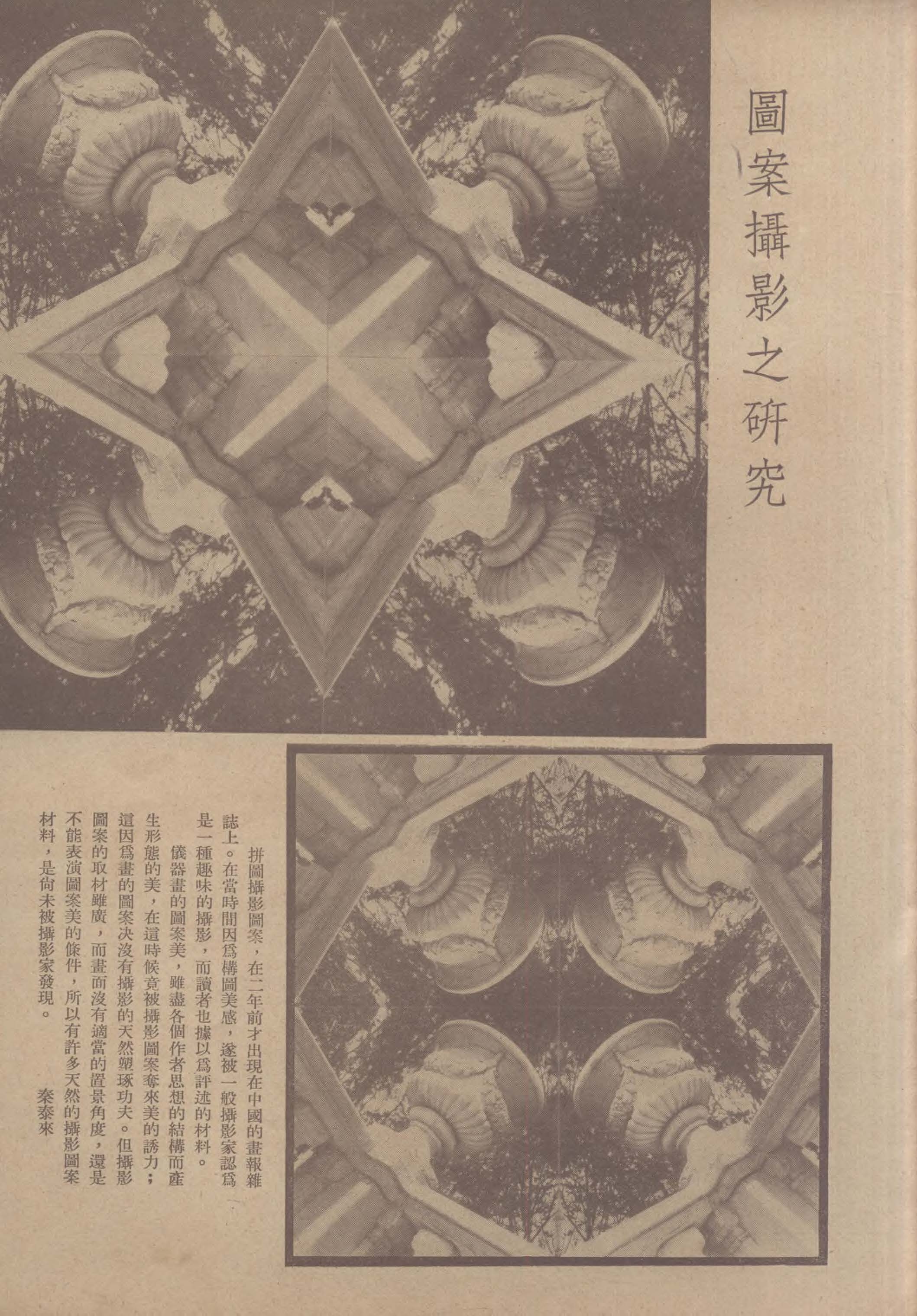

“摄影图案”的另一个优势,在于图案的摄影化。黄劼之在《图案摄影谈》的结尾断定,这种用摄影图像框取、制作出来的图案“要打倒臆绘的图案了”。《大众画报》中一篇谈论画报发展史的文章,就曾谈及摄影图像较凭借想象而绘制出来的图像的优势:铜版印刷、照相凹版取代早期画报(如《点石斋画报》)所用的石版印刷,让画报得以印制大幅摄影图像;新的印刷技术和摄影术的结合让画报所呈现的新闻时事不再是“意象的绘画”而是被摄影带到眼前的“真实情形”。在同时期创作了许多“摄影图案”的秦泰来也在一篇《摄影图案之研究》(图10)中指出,比起人通过思想结构创作的图案,摄影有着“天然雕琢的功夫”。“天然”一词,把摄影的自动化抬升为自然进行自我显现的条件。William Schaefer在Shadow Modernism中指出 ,包括“摄影图案”在内的图案摄影(design photography)——不仅仅是关于图案的摄影,更是通过摄影实现的图案——模糊了摄影图像中转录和抽象的边界,揭示了转录中无法剥离的抽象化。黄劼之和秦泰来的论述也都指向了摄影图像在“再现”、“转录”之外的可能性:在转录事物真实情形的基础上,“摄影图案”能够把创造者从自身想象的局限中解放出来,让创造者看到人的创造力和自然的创造力共同协作的可能。

图10:秦泰来,图案摄影之研究,1937

于是在“摄影图案”中,“君子不器”的理想和现代主义者对于语言(和语言对世界作为再现对象)的工具化的反抗不谋而合。“摄影图案”不仅仅像其他现代主义摄影一样揭示媒介在世界图像形成过程中的运作,更让这层自我指涉更进一步,把摄影图像自身作为图案化的素材。或许摄影自身的物质性,一直在无声言说对技艺的技术化的拒绝,抗拒着自身被工具化成世界图像的透明窗框。摄影不只是把世界图像化、客体化并呈现给观者、供其确立主体性的工具;它揭示了只有通过它自身对世界的光影化、平面化才能被看见的图像,以及这些图像进一步转化成图案的可能。

文人与世界图案

对于摄影自身美学特质和潜能的讨论,也是同时期关于民族艺术、东西方美学讨论中涌动的暗流。William Schaefer教授考察宗白华、丰子恺、刘海粟等人对于中西方艺术的比较,发现摄影和摄影图像作为一个话语对象,通常被用来描述西方美学的特性:西方古典时期的绘画及雕塑对现实模仿式、摄影式的再现,是抽象、写意的中国艺术的对立面;而西方现代主义艺术对于主观性、韵律和线条的强调,则是西方对东方的重新发现,甚至是“中国美术在现代艺术上的胜利(丰子恺语)”。正如Schaefer所说,西方艺术史被简化为从摄影式的转录、到中国艺术中“气韵生动”式的抽象图案的转变。

民国时期美术史叙事对中西方艺术的建构及底层的二元对立逻辑,让人不禁想起刘半农早先赋予摄影媒介的两种对立的功能:“写意”和“写实”。而“中西”之间从对立、到可比甚至等同的发展叙事,实则是建立在对两种“抽象”的抽象等同上。在《论中西画法的渊源与基础》中,宗白华指出“中国的画境、画风、画法的特点当在[商周钟鼎彝器盘鉴]的花纹图案及汉代壁画中求之”。这些花纹自古属于“文”的范畴,同样属于这个范畴的还包括装饰、纹理、印记、艺术写照、修养等一系列现象。王德威教授在讨论现代中国文学对“文学”与“文”之间对话的延续时强调,传统的“文”既是再现,也让天地万物间的秩序和意义得以显现。二者并非全然对立,而是相互依存、相互揭示。但在宗白华的论述中,这些花纹作为“文”的特质被等同于“抽象”:具体的物象“完全融合于全幅图案的流动花纹线条里面……个个生动,而个个抽象化”、“其最不似处,最为得神”。

换言之,宗白华赋予中国艺术美学的“抽象图案”属性,其实是反转了“文”所维系的物象和宇宙内在秩序(cosmic pattern,也许也可以理解为“世界图案”)之间那种相互依存的关系。在宗白华的论述中,图像和图案此消彼长,但这种关系仍然从属于“美”这一终极标准。从这个角度上,“摄影图案”似乎才真正延续了“文”这个古典概念的内在含义。正如前文已经提到,“摄影图案”显现了摄影中转录和抽象的相互依存,揭示了另一种底层逻辑:图像作为图案转化的源头。如果说“世界图像”的时代是通过视觉进行客体化的时代,是理解再也无法和看分开的时代,“摄影图案”向我们揭示了这个过程中的“看”可以是图案化的,被看/理解的对象不因其自身而因其图案化的表象获得相应的处置;即便形式美仍然是这个过程的产出,我们也可以同时在“摄影图案”中看到触觉的留存和所感世界的碎片化。

或许正是这种“摄影图案”和 “文”作为“世界图案”的联系,能让我们避开民国时期中西对立、器道分离式的美学建构,真正看到文人摄影所隐含的“看”的伤痛。我们或许可以尝试把涌现于35年前后一两年间的“摄影图案”看作画意摄影的集大成者——郎静山的集锦摄影的潜意识(图11)。二者都是通过把已有照片中的碎片进行拼贴,形成新的摄影图像/图案,但最大的区别在于:前者的创作,建立在对摄影图像物质性的肯定和顺从之上,而后者则充满了对摄影图像物质性的否定。在创作过程中,郎静山把摄影图像用作文人画中的意象,依照文人画既有的习俗进行拼贴,用摄影的光影实现水墨画的效果。郎静山通过自己的暗房技巧掩盖图像碎片之间的边界,让来自不同时空的源图像通过“云雾”、“留白”——暗房中的burn and dodge——变得浑然一体。但正是这仿若浑然天成的美感——不管是作为被再现的世界还是作为一个画面——彰显了他为了营造一个和谐的、可以安置传统美学的空间时的煞费苦心,亦暗含了以他为代表的文人摄影师们,为了让摄影容纳他们所熟悉的美学所可能要付出的代价。

图11:《静山集锦作法》内页

图11:《静山集锦作法》内页

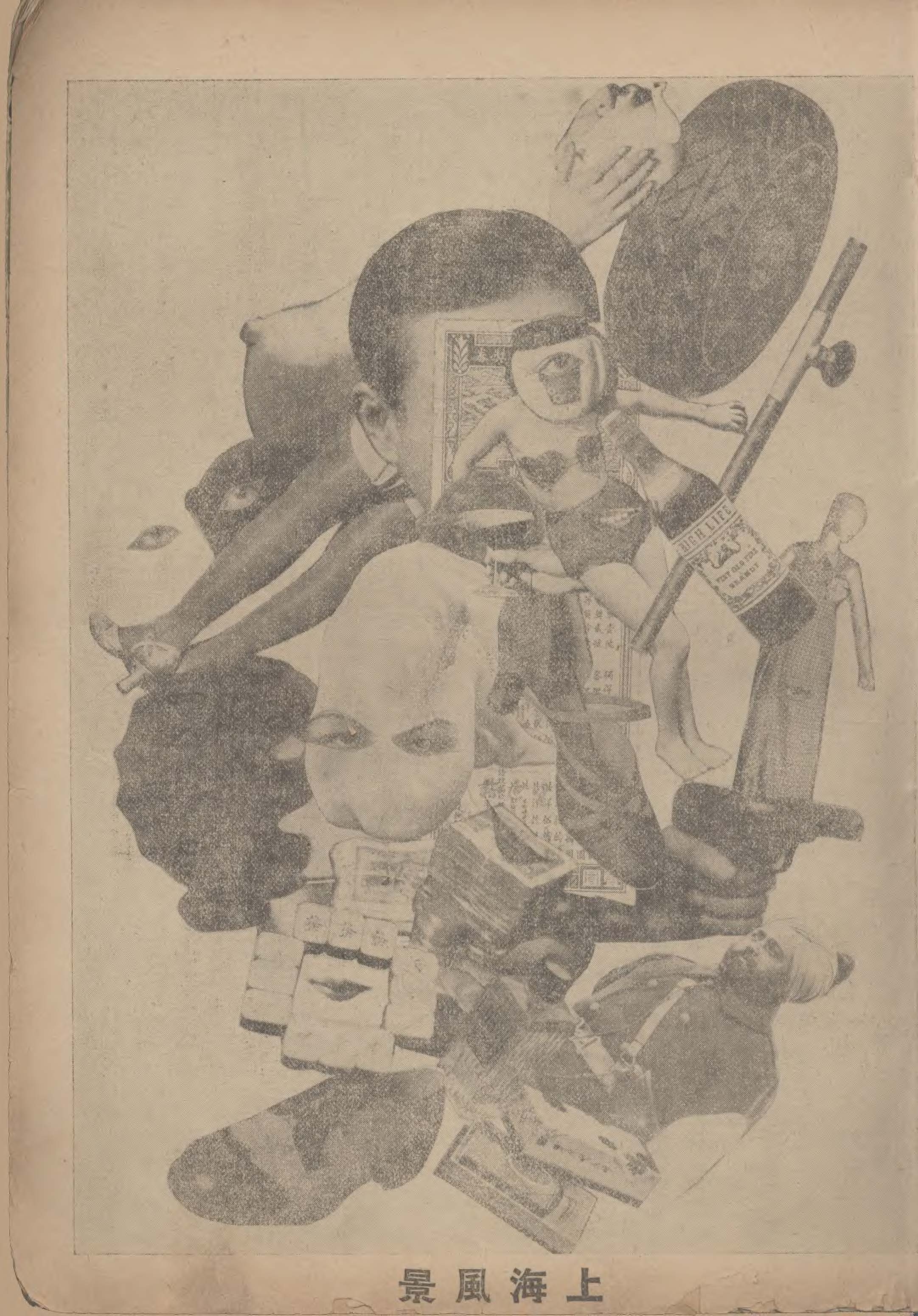

虽然同样涉及到对图像的切割和重组,集锦摄影对浑然天成的追求把它推向了西方摄影拼贴(photomontage, photo-collage)的反面。集锦摄影主要通过暗房对印相过程的操控实现,而摄影拼贴主要以大众媒介中的印刷图像为素材,并有意保留创作过程对现成图像的碎片化的痕迹。对现代性经验的激发、再现、乃至批判都通过视觉意义碎片之间的冲撞产生,同样由张光宇主编的《时代漫画》上亦有模仿此种拼贴方法的创作(图12)。正是通过在摄影拼贴中保留切割的痕迹,才让现代体验的节奏和质感变得可见。

图12:上海风景,《时代漫画》

“摄影图案”让我们看见的,正是集锦摄影在此基础上,试图掩盖的、整合的痕迹。如果说“摄影图案”可以像摄影图像一样有一个刺点,这个刺点或许就是图像碎片被拼接的边缘——一如黄劼之的示意图(图13):这些边缘本身就是“摄影图案”的基底,是潜在于图像中的图案。于是发生在边缘的翘起、错位就像胶片摄影时代的信号故障,戳穿“媒介是透明的”这一幻象。它们让创作者无法继续假装把摄影表面当作笔墨来画意,只能老老实实地用光影构成的表面来书写、裁切——书写在古代中国也常被比喻为剪裁。这些被粘合起来、并且能让人看到粘合过程的边缘,也让人看到“摄影图案”乃至集锦摄影形式美与和谐的前提:切割的暴力、粘贴的徒劳。

图13:图案摄影竞赛,1935,《长虹》第十期 ©️泰康收藏

刘半农在探索摄影媒介中的“中国美学”时就表达了一丝隐忧:对民族美学的寻求会沦为并囿于对过去的模仿;正如温源宁在1936年《美术大事记》里批评国画复兴时问道,“为什么我们的艺术家不去理睬‘现在’和‘这里’?” 这种在意境、画意里缺失的当下性被“摄影图案”的裁切与拼贴显现:如果西欧现代性意味着一种线性时间结构的出现,在当时的上海,现代性更像是一场自我强加的裁切与拼贴。它像“摄影图案”一样,把所感世界碎片化,对完整的(图像)空间实施主动的破坏,又再次粘合成一个万花筒般让人眩晕的当下图景。

“摄影图案”因而可以作为这个时期摄影创作的“元图像”——在“摄影图案”的刺点中隐约闪现的,也是一幅现代图景的刺点。但问题就在于,这个“刺点”的产生,建立在对“认知点”——可以通过某种文化共识辨认、解读的图像符号——的彻底拒绝之上。这是“粘合的徒劳”的另一面:这个万花筒般的图案表面拒绝意义,拒绝进入。这就指向“摄影图案”的一个内在悖论:虽然直接获得的摄影图像中,未经改动的摄影空间会陷入一种现实主义的幻觉,让人无法直观地感受碎片化的当下;但不完整的、整合而成的摄影空间会让观者无处可去,甚至失去和当下的联结。

回到我们最初的问题:如何解释“摄影图案”这个形式的短暂存在?一个形式的消失其实也是它曾经代表的悖论和可能性的消失。在德国和苏联,摄影拼贴(photomontage)的平庸化正是来自于这个形式内在的悖论:由于大大延伸了表意空间重组的可能,其形式上的激进反而让它成为了能被相悖的政治主张同时运用的宣传语言。“摄影图案”的悖论在于,虽然表达乃至暂时缓解了文人在现代化过程中对自己处境的焦虑和对摄影工具性的焦虑,这个门类也同时揭示了,在民族危机日益加深的时刻,对于 “无用”或没有被用到正途的忧虑——尤其当“写实”和现实主义不再意味着单纯的复制本身,不再只是一种形式美学,而开始承载强烈的、通过再现来接触、了解当下现实的渴望。

站在今天回看这个形式,我们仍然可以说,“摄影图案”彰显了一代人在维系民族传统、回应民族主义危机时,自身需要对传统做出的简化和切割,以及在观看方式上进行的挣扎。摄影正因为是用来构想、实行这个过程的媒介,它所创造出来的图像和图案也成为了这个过程的遗址,供我们在今日按图索骥。

部分参考文献:

Pang, Laikwan. The Distorting Mirror: Visual Modernity in China. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2007.

Der-wei Wang, David, ed. A New Literary History of Modern China. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.

History of Photography Volume 43, 2019 - Issue 2: Is Photomontage Over? Guest Editors: Sabine T. Kriebel and Andrés Mario Zervigón.

京公网安备 11010802028547号