经济观察报 记者 张英 “因为给邻居们发物品,我第一次有机会走遍23号楼的每一层,做得很少,但小小兵也可以有一点贡献。”

“关键时刻,志愿者们接龙为我找药,孕妈妈亲自到药店寻药,还有人深夜在网上购药,是好邻居,让我这样的独居老人有了安全感。”

“在23村,每天晚上收垃圾要靠抢的,稍微晚一点,就会像我一样带着空垃圾桶跑了十层楼一无所获。”

“今天是我60周岁的生日,收到了邻居的祝福、生日蛋糕和鲜花,这个生日,我终生难忘。”

……

这是上海浦东仁恒河滨城小区23号楼的线上邻里社区,这块“村板报”被居民用来记录和表达。疫情让原本不相识的邻居们,回归成同村村民,这也是这块板报以“村”命名的原因。

像这样的联结,出现在上海疫情中不少社区。

在70%原住民都是老人的老小区,年轻的房客成了小区内公认的“闲人马大姐”;

在超万人的大型国际社区,原本与社区疏离的外籍居民,也成为了志愿者中的一员;

还有更多的小区,在疫情下形成了居民共同治理行动,展示了某种和谐的可能。

从居民到“村民”

吕智权是23号楼“村板报”的创建者。他今年47岁,操一口“广普”,是土生土长的香港人。来上海做金融投资前,他曾在国外生活了15年,2013年搬入仁恒河滨城小区。

尽管已经在这里生活了9年,除了周末时陪孩子去篮球场打球,他很少在公共区域逗留。小区有一个会所俱乐部,吕智权很少去,他的爱好是阅读、射箭、滑雪,这些都在小区外。他近两年正在修心理学硕士,参与公共活动的方式,主要是每周末负责心灵康复的互助小组。

疫情前,在小区内他只认识两户邻居,与其他人几乎没有交集。小区有业委会,他也不参与投票,与物业间的关系仅限于维修和偶尔的会所服务上。

他与小区的弱关联,也是大部分业主的状态。居住空间是高密度的,但人与人之间,是疏离的。

地处上海浦东腹地的仁恒河滨城,有一个显著特点就是它的国际性。它所在的联洋社区,是上海第二代国际社区的代表,也是上海面积最大的涉外聚居区。

据上海媒体报道,2020年联洋社区5万人口中,有外籍人口5000人,来自78个不同国家与地区。在吕智权居住的23号楼,只有四五户是土生土长的上海人,其他都是新上海人,也有来自马来西亚、韩国等国的外籍居民。

国际性的特点,一定程度上也加深了居民与社区之间的疏离感。吕智权也觉得,疫情前社区各方面管理井井有条,作为业主,他没有感到有需要自己参与的事项。

疫情打破了日常状态。

3月29日,浦东封控第二天,也是第一次全员核酸检测出结果时,传闻在距离仁恒河滨城四五公里的某小区已筛出大量阳性,而仁恒物业公司的一名保安核酸结果也显示异常,一时,恐慌在小区内蔓延。

3月30日吕智权下楼做第二次全员核酸时,发现部分居民未按楼栋进行混检,也未做到间隔1米或2米的要求,拥挤和混乱状态,像是在超市购物。

这一次核酸混检后,传出小区72栋楼中20多栋楼异常,物业人员也出现大量感染,居委此后因密接,全体社工被集中隔离。

吕智权决定向邻居们发出一份邀请函,提议成立住户疫情防控委员会。他的倡议很快得到响应,来自近60栋楼的200多人进入了他建立的微信群。在群内,人们发起防疫倡议书,分享疫情近况,自发参与各楼栋核酸秩序维护,科普病毒学及相关消杀知识。吕智权作为发起人,还为志愿者们捐出了400多套防护服。

业主自救的行为也得到了居委会的鼓励。4月7日,居委会在公众号上发布了一封名为“【自治+互补】积极防疫方能自救@全体仁恒河滨城居民”的致居民信,以小区一栋楼住户提炼的精准防疫指南为例,倡导居民参与自治。

居委、业主、物业之间形成了共同防疫体系,从仁恒河滨城物业管理的小区公众号上,可以清晰地看到小区每日新增的阳性楼栋及人数、“团长”们团购物资情况、物业人员在岗人数及每日工作内容。

4月7日后,吕智权回到本楼栋,在两位党员业主的组织下提供志愿服务。早晨,他们花一小时组织核酸,中午派发物资,晚上到每一层楼电梯口收垃圾和做消杀。

图|楼栋志愿者清扫楼道(受访者供图)

几位志愿者的行为,慢慢地产生了涟漪,楼栋内的志愿者家庭越来越多,还形成了排班制。到5月初,46户家庭中已有16户参与进来,其中不乏外籍居民。住户们也开启了彼此“投喂”模式,常常有住户为整栋楼每一户订购和赠送生活必需品,也有邻居送上亲手做的甜点。

曾经擦肩而过的陌生邻居,变得彼此熟识、关心和扶持。

吕智权回忆,有一次太太胸口痛、呼吸困难,他在群里告诉大家,他们要去医院,以及回来的大概时间,提醒大家避免那个时间用电梯(去医院毕竟有风险,坐完电梯后会做消杀)。其他邻居看到消息后,很快就有10多条慰问信息,有邻居说家里有救心丸,另外一个邻居说有测氧仪,还有位邻居说有制氧机……

“大家不仅没有因为我们去过医院排斥、防备我们,还很热心地帮助我们。”吕智权说。

5月初,这位电子工程专业硕士,花了两天时间在网络上注册和设计了一个线上社区的小程序,有居民提议命名为“壹23村”。

图|住户为邻居们送的食物(23号楼居民供图)

楼组长已年迈

与仁恒河滨城这样的新兴国际社区相比,上海还有大量老小区,也经受着疫情考验。

3月中旬,妻子被派驻隔离酒店办公,俞杰带着孩子来到了父母居住的小区。这里是一处曾经供集体企业职工居住的老式公房,它有着老公房常见的红色屋顶和米黄色墙面,部分墙体已然剥落,每栋楼6层高,阳台上伸出层层叠叠的“龙门架”凉满了衣物。

这里位于虹口区南部某街道,房子虽然建于1987年,不过住民社群早在五六十年代就已形成了。俞杰的爷爷奶奶是这里的第一批居民,那时住的是石库门,到了80年代弄堂拆迁,全家搬进就地新建的公房内。近40年过去,当初壮年时入住公房的父母已是60多岁的老人了,俞杰在成婚后搬出了小区,平日周末回来一两次看望父母。

图|居民们在老公房楼下排队做核酸(受访者供图)

俞杰一家的居住史,是大多数小区住户们的缩影。据俞杰观察,如今留在小区内的原住民70%都是老人,许多房屋因老人离世或者住进养老院,出租给了年轻房客。

如果不是因为疫情,俞杰不会明显感觉到,慢慢老去的小区在组织体系上有什么特别之处。

4月1日,按照“划江而治”政策,浦西正式封控,俞杰所在小区需要在1日和3日进行全员核酸。到了4月3日,政策又突变,要求停止核酸。这个变动,俞杰是当天走到楼下大门处,看到居委贴在门上的告示时才知晓的。

小区与居委间的信息沟通,一直以来都是以这种贴告示的形式为主。3月时,小区就曾被封控过一次,有房客早晨出门上班看到围线,才得知已被封控。

图|贴在居民楼下的核酸筛查告知书(受访者供图)

在其他新一些的小区,居委会可以将相关信息发送给楼组长、业委会或者小区物业,再由他们,向居民传达。

俞杰所在小区也有楼组长,不过自上世纪90年代后就没变动过,这些楼组长如今的平均年龄都在80岁以上了,部分早已搬离小区,甚至有人已离世,目前留在小区内的大约只剩两三位。

以往楼组长的存在感,主要体现在收取物业费(小区物业是区政府控股公司,平时主要负责垃圾房的垃圾清运),近年来连物业费(居委称为“扫街费”)也转由居委会工作人员上门收取了。

基层组织的老化,在封控之下,带来的其他问题也逐渐暴露了出来。比如,新闻称足不出户期间,会有人来收取生活垃圾,可小区内外实际并没有这样的人手到位。居民们在下楼核酸时把垃圾放到楼栋门前,最后垃圾成山,无人清理。同时,封控后无法购买生活物资,也让俞杰感到焦虑。

俞杰在与居委沟通中发现,只有一位工作人员负责他所在小区300多户家庭,而组织核酸、招募志愿者分发抗原、为老人配药这些事,就让这位工作人员每日加班至凌晨一两点,没有精力再去承担其他事项。

俞杰感到,有必要动员小区内部力量进行自我管理。正在此时,他留意到了一张小纸条,贴在居委告示旁,纸条内容是邀请居民们共建小区微信群。

房客小姑娘

贴纸条的姑娘叫于澈,28岁,自2019年底租进这个小区。作为一名咨询公司的员工,于澈工作繁忙,常常加班至深夜,在昏暗的路灯下回到已进入睡梦中的小区。她知道左侧邻居有一条萨摩耶,不过从没见过它的主人,右侧邻居似乎是一群群租的大小伙子,对门是一对80多岁的老夫妇,她与其中的老爷爷碰过面。

于澈从社会工作专业毕业,对社区事务有着比一般人更多的热情。她曾想过在小区公共区域内制造与居民们的偶遇机会,不过很快发现这行不通,小区内没有可以坐下来的地方,唯一一张长椅是在临街的美甲店面外,但那里似乎是流浪汉的休憩场所。小区内的老人们有时会站在一起聊天,于澈插不上嘴,来自北方的她听不懂上海话。

此前她就萌生过建小区微信群的想法,经过线上“滚雪球”,群成员人数止步在5名。

3月末浦西要求居民做抗原自测,于澈被居委会招募为志愿者,负责分发抗原试剂。在为一户户讲解抗原使用方法时,于澈听到居民们的抱怨,让她产生重建小区微信群的想法。

图|于澈手写了十几张纸条贴到每栋楼下,邀请大家共建小区互助群(受访者供图)

4月3日,她将自己的微信号和手机号写在小纸条上,贴到10几个楼栋门下。此后几天,各个楼栋居民陆续进入了她建立的小区微信群。群友们急切地寻求生活物资,有租客求换泡面,有孕妇以鸡蛋求换米和牛奶,也有烟民高价求烟,“以物易物”是群里的日常。

随着群内人员的增多,团购物资也成为了可能。于澈主动组织了几次团购,一位在附近从事服装批发生意的河北大姐,通过老乡关系找到了稳定的蔬菜团购渠道,还有一位美团骑手翻墙出门(此后长期驻外负责小区物资)帮忙寻找其他物资渠道。针对不会团购的老人,除了于澈会帮忙购买外,团长们也会多团一些物资,放在小区门口,方便老人用现金购买。

图|因小区大门封锁,团购物资只能从围栏上递过来(受访者供图)

建立居民微信群这件事,看上去很简单,现实中也遭遇波折。建群后的第二天,于澈就接到了居委会电话,她被居民举报了,因为未穿防护服在楼下“乱窜”贴告示。居委还建议她将微信群解散,让居民自己解决买菜问题。这次沟通不欢而散。

微信群仍然存在着,甚至成了相邻小区居民的团购渠道,团长通过隔空抛扔的方式为他们“送货”。

慢慢地,居委会的态度也发生了转变,从起初的不信任转变为主动推荐居民加入,还开始通过这个群收集居民的配药需求。

到了4月中旬,小区内不断出现阳性感染者,有人怀疑是团购导致的传染(事后证明是进入医院就医发生的感染),提议“管管团购”。而管理团购,不仅需要设定团购物品清单,更重要的是得组织出一支志愿者队伍为大家消杀、送货。

于澈发起了一场线上讨论会,参与者是小区内愿意提供志愿服务的20多位居民,包括原住民和房客,俞杰也是其中之一。这场持续了近两小时的会议,最终没有达成事先预想的“管理团购”目标。大家的共识是,无法禁止居民团购或者要求只团购必需品。因为与会者认为自身不是行政机构,也未获得居委会或者全体居民的授权,因此只能倡议、建议,会后于澈做了一份《团购指南》发到小区群内。

不过这次讨论会也有成果。与会者们商定出小区的信息沟通机制:居委会——社区志愿者——楼栋管理员——楼栋群——居民,同时选出了小区每个楼栋的管理员,这些中青年“楼长”可以负责自己楼栋的信息传递,以及配合居委会的工作。

于澈也成了“楼长”。现在,她与左邻右舍全都熟识了:萨摩耶的主人送了她一个水冰月;群租的理发师会告诉她因为没有收入而翻墙出去做跑腿小哥;对门的老人得知她不开火后提出可以帮她做饭;其他楼栋的老人在楼下遇到她时也能喊出她的名字了。

图|因无收入,居民翻墙出去当跑腿小哥(受访者供图)

于澈说,居委工作人员曾向她提到疫情后需要重选楼组长,她很愿意参选。不过租户是否有资格成为正式楼组长的候选人呢?如果租户搬走了怎么办?这是于澈的疑问。

临时委员会

吕智权、于澈们的志愿者行动,在另一个小区成为了一项临时制度。

“隔离服含帽子,价格15.4元,数量1100件,总计金额16940元,采购负责人X先生。”

这是浦东某小区公共资金支出账目表中的一项,在这张向全小区公示的表里,列出了每一次防疫物资采购的明细及相关负责人。所有的资金进出,还落实到具体的资金操作人和审核人。从这张表可以清晰地看到,3次采购后小区众筹的6万多元防疫资金使用完毕。

图|浦东某小区公共资金账目公示(受访者供图)

居民杜仲介绍,6万元资金是4月10日向小区居民们募集的,只用了短短半天时间就达到了募集目标。资金的募集额也经过了测算,比如在消杀用品上,需要为每个楼单独配备喷洒工具、药物,按照14天一个周期为每个楼配备物资。

《公共资金公示》,是该小区临时防疫制度中的一项。此外,还有支持每日更新的小区疫情动态图的《疫情信息透明制度》,团购公告背后的《团购公约制度》,物资分发、楼道消杀背后的《楼道管理制度》。在该小区4月14日创办的一份抗疫读物上,这些制度以小区临时防疫委员会框架图的形式展示了出来。

“成立临时委员会是在疫情下迫不得已的选择。疫情下小区内600多户1700多位居民需要服务,但小区当前没有业委会,物业公司仅5位工作人员留守。”临时防疫委员会发起人之一庄先生说。

小区所属居委会仅6位工作人员,这6个人需要服务7个大中型小区,服务人口超万人,无法顾及全各小区内物资保障、消杀、核酸秩序维护等工作。

疫情初期,居委会招募了志愿者参与小区防疫,随着小区封控楼栋增多,部分志愿者精力不济,能出面的人越来越少。同时,起初设定的志愿者任务仅是维持核酸秩序、分发抗原,真正封控后,需要服务的小区事务远超出原本的范围,于是庄先生等人决定发起成立临时委员会。

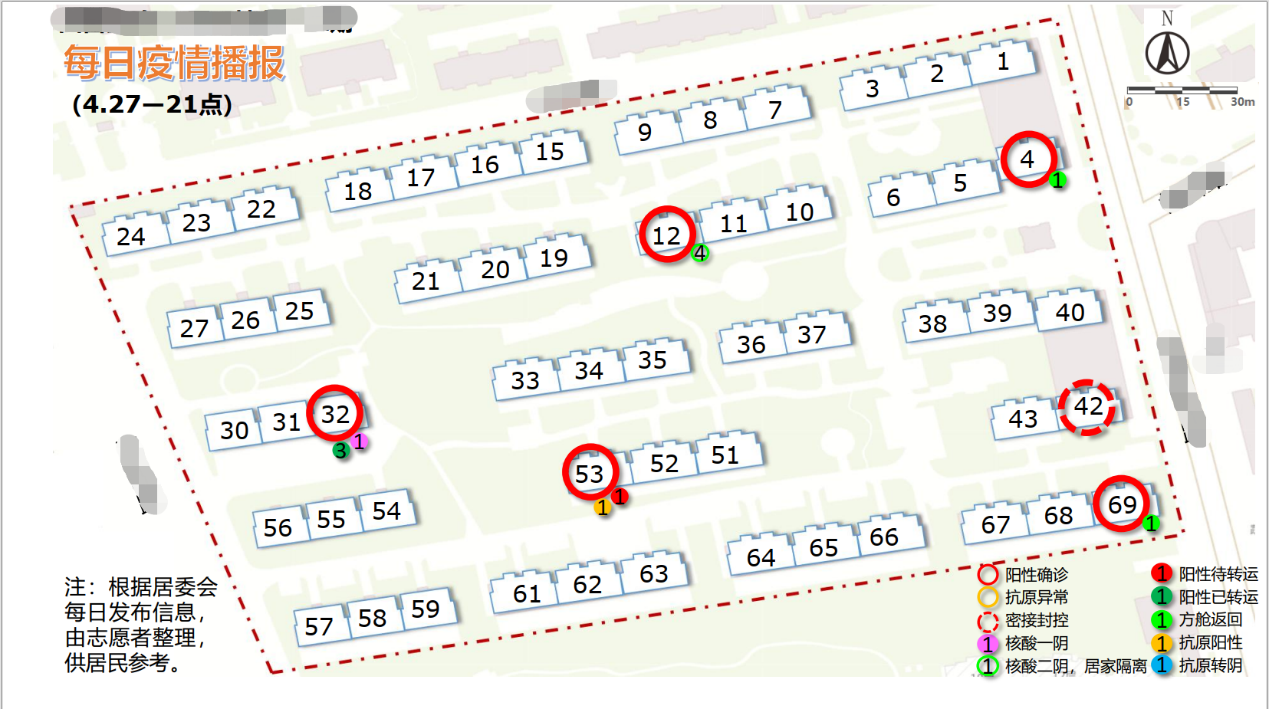

委员会下设执行组、物资保障组、医疗指导组、传播反馈组、社区先锋组、楼道管理组等。以传播反馈组的工作为例,他们负责每日向居委会了解小区疫情动态,根据相关信息更新小区疫情图,每日在小区业主群内发布。

疫情图以小区各楼栋地图为基础,以图标形式显示各楼栋当前是否出现阳性确诊及抗原异常、累计已转运人数、阳性待转运人数、抗原阳性人数、抗原转阴人数。同时做到不公布感染者所在楼层及其他具体信息。

图|浦东某小区每日疫情播报图(受访者供图)

“疫情信息的透明化,一是可以明显提升居民的自我防范意识,在已控的情况下又可以减轻居民的心理压力。同时对于疾控来不及复核和封控的抗原阳性楼,小区居民可以相互监督。”对于疫情信息透明化的好处,该小区一位居民表示。

临时委员会共10多人,包括了上一届业委会中的几位成员,也吸收了新的力量。29岁的杜仲是新生力量之一,他是上海交通大学医学院附属第九人民医院的医生,因疫情原因无法跨江上班,选择留在小区内提供志愿服务。他是委员会医疗指导组成员,为小区制定了核酸线路图、楼道消杀策略,他同时还是委员会楼道管理组中的楼长,为楼里近30位邻居分发团购物资、组织楼栋消杀、分发抗原及组织核酸。除了杜仲外,楼内的其他年轻人也形成了“冲锋力量”,负责为志愿力量不足的楼栋搬运物资。

不过庄先生也表示,临时委员会面临着制度上的困境,不具有权威性和管理权,只能是服务性质。在成立的第一天,该委员会就开宗明义:委员会工作仅限于在疫情期间服务社区,疫情结束时自动解散。

(应受访者要求,文中于澈为化名)

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号