【经观讲堂】系经济观察报社年度培训项目,邀请来自经济、传媒、科学、文化、法律、商业等领域知名人士讲授常识与新知,分享经典和创新,是助力提升经观内容品质和传播影响的开放型课堂。本文根据李冬君在【经观讲堂】上的发言稿整理。

李冬君先生是南开大学历史学院荣休教授、知名历史文化学者。主要著作《文化的江山》《走进宋画》《通往立宪之路:告别晚晴的近代史》《落花一瞬:日本人的精神底色》《中国私学百年祭》,为多家主流媒体专栏作家。

为什么要讲“人格共同体”?因为它有现代性,人格具不具有未来性,我现在不敢说了,但是至少截止到当下以前的历史来看,我们是需要一个“君子人格共同体”的,以便为社会提供一个可供审美的人格样式。美是什么?美是真善!“人格共同体”是提升一个社会整体素质的中坚力量,由社会精英承担,一个社会的精神面貌、道德水准、伦理秩序,甚至崇高感、正义感等,皆取决该社会精英阶层是否自我培育一个“人格共同体”,引领社会上升。

人类社会的发展,除了市场经济和科学技术的引领之外,更为重要的是人格力量。

从民国热到宋朝热,其实反映了一种社会政治情绪和政治倾向,烘托一些政治热点。此外,我要谈的是,从民国热到宋朝热,还反映了一种社会情绪,那就是对美的憧憬,是当下迫切对审美精神的需求,在这些审美需求中其实暗含了一种人们对知识分子“人格共同体”缺失的需求和焦虑,我们今天就谈谈宋画中所反映的宋代士人“人格共同体”。

我的一本书《走进宋画》最近要出版,在这本书里,我谈到了宋代知识分子群像在审美领域的作为。今天我们就从鉴赏与审美宋代绘画,来看看宋代士人人格共同体是如何形成的,看看这一知识分子群像如何表达自己的话语权。

一、宋代绘画中的士人话语权的觉醒

五代十国时期是先驱、是启蒙、是原创,艺术的渡口有三个,开封、成都、南京,开封是山水画的中心,成都是花鸟画的中心,南京是人物画的中心,奠定了中国绘画艺术题材的三大门类。成都和南京,还设置了皇家画院,招揽各地画家投奔,寄身宫廷御用,成为职业画家。

天下分立,也为那个时代的艺术家提供了更多的选择机会,他们可以自由选择自己的“国家”,各国纳贤也不问出身,为画家们提供了艺术领地,追求自己的艺术目标。

除皇家画院外,还涌现了一批具有独立身份的自由职业的画家,著名的如后梁的荆浩、关仝、李成,南唐的徐熙等,其实还有身在皇家意志在野的画家。在他们的笔下,绘画艺术开始表达内心世界,并有了独立的表情。

独立的表情始于山水画和人物画。绘画艺术如何说出自己的语言?十世纪末中国的山川意识觉醒,艺术上最值得称道且足以自豪的,便是中国山水画的兴起,尤其是水墨山水的兴起,还有人物画从圣教仙佛中的游离,可以说是那一时期中国文艺复兴的标志,是士人话语权的觉醒与表达。

1、荆浩创造了“水墨山水”和“全景山水”的话语表达体系

为什么用创造?因为话语权不是“争夺”来的,而是创造性表达来的,是创造一个与主流话语权完全不同的另一个语境,以实现你的追求和方式。

荆浩,是中国山水画的拓荒者,第一个建构了中国山水精神,他是一个人的文艺复兴。当我们步入荆浩山水画中,这才发现,到了公元十世纪,艺术的独立精神,在中国山水画里找到了最好的表现形式。

荆浩,初仕后梁,便厌倦了官场之争,他不想无谓地将自己牺牲在这样一种恶劣的体制里,与南方小国不同,北方朝廷不设皇家画院,他没有画院可去,那就归隐山林,在绘画中表达自己的意志和追求。

当一个人孤独地走进大山,他不追求自由,自由也会向他逼来,因为他除了拿自由来证明自己的存在意义,其他一切都消失了,最起码,暂时消失了,你已经“一无所有”,没有了社会化身份,也不再成为体制性符号,体制化的主流评价体系与他无关了,脱离了它们,舍离了熟悉的生存环境,他无比自由,他就是他自己,直接面对大自然质询个体存在的意义。

有点像那位美国人梭罗,当年,梭罗为了寻找自我而回归自然,他要离开那个“社会关系的总和”,回到自然状态,重新认识他自己。荆浩也如此,你可以说他进山趋避乱世,也可以说他进山去是为了认识他自己,在自然山川中重新定位自己的“意义”。荆浩有这个能力,四万棵松,山水诀。

从体制内出走的那一刻起,荆浩便不是儒家政治与道德体用的工具,也不是君臣关系中的一份子,而是面对完全没有意义压力的大自然,自己给自己定义的纯粹个体,就像梭罗在《瓦尔登湖》里给自己的定义一样,我是我自己的国王。

过去的意义不复存在,那就创造出新的意义,他要在山水画中描绘一个新世界。对这个新世界,宋人给予了很高的评价,称之为“全景山水”。 比起现实的皇帝,他可以创造自己的理想国,这就是他的话语体系,他的话语权在山水画里,是他创造出来的。

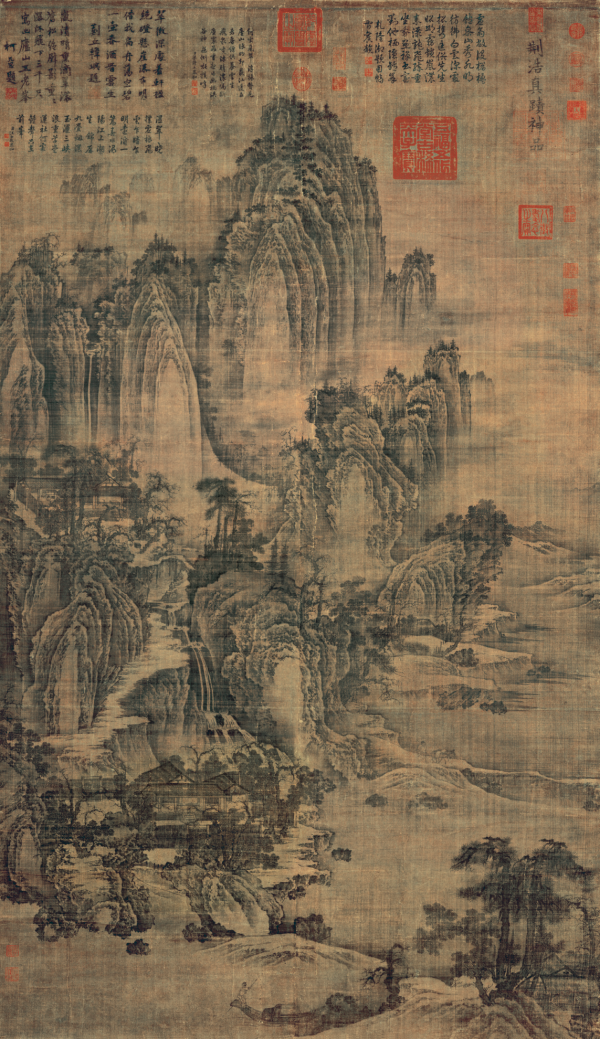

今天还能看到的《匡庐图》,便是他的一幅全景山水画。

《匡庐图》立轴,绢本水墨,纵185.8厘米,横106.8厘米,五代荆浩作,台北“故宫博物院”藏

“全景”,是指一幅山水画中的景物之“全”,有山有水,有草有木,有花有鸟,有溪有瀑,有云有路,有四季变化,还有茅屋竹篱、渔樵耕读等,如此山居人家,便是个天人合一的去处。将现实山水中最美的理想元素,集中到一幅画卷里。

自然本身无所谓美丑,是人赋予其审美的意义,“全景山水画”,便是赋予自然的一个文化样式,那是荆浩的理想国,所以,山水画又称为人文山水。这也是中国山水画与西方风景画的不同,而西方风景画则只表达对自然景物的纯粹理解。中国人没有宗教信仰的天堂可去,那就到文化的江山中去。与其在朝廷费尽心机地宫斗,何如到山水中去放歌耕读?只要转个身就可以实现,为何不转身呢?荆浩已经转身了。

艺术家彻底自由了,直接由他的审美体验和自由意志对他下达创作指令,没有任何外在的压力,进行没有任何权力痕迹的完全独立的绘画创作,他创造了“全景山水”和“水墨山水”的话语体系,在中国艺术史上恐怕还是第一位。

荆浩开了个头,一个人的观念转型,带来广谱效应,特立独行的事物反而具有了普适性,本来是他给自己画的一个圈,结果却引来了无数追随的人,有人跟他一样进山去了,去体验“全景山水”。

去不了的更多人,便在家里挂一轴水墨全景山水画,或展开一幅长卷,神游其间,于是有了收藏热,把人文山水带回家。据米芾《画史》载,毕仲钦家有荆浩山水一幅,林虞家有王维雪图四福、董源山水六幅、李成雪卧等。

荆浩的经历潜伏着对抗体制或世俗社会,那么只要走进山水画,潜意识里就会埋伏着某种对抗或怀疑的共鸣,它们才是中国山水画的原教旨和原始基因。

关键是荆浩赢得了话语权,他胜利了。从公元十世纪左右开始,中国画界风向为之一转,绘画语境从传统人物画的宣教意识转向山水画的精神风景。此前的绘画多以圣教人物为绘画主题,山水,不过是大人物的陪衬和背景,如顾恺之、吴道子等人物画,山水画上升为主流,另外,水墨山水是针对从唐朝以来李思训父子的皇家金碧山水的,从此江湖上开始转向了水墨山水,而且很快取代金碧山水以及设色山水,这是士人在绘画领域赢得话语权的初步胜利。只要水墨一色,太奇妙了,水墨无限可分,只要有水,变化无穷,无中生有的老庄审美境界。

荆浩以“全景山水”的绘画艺术样式和“水墨山水”的绘画风格,为中国的山水画立宪,建构的中国山水画的独立精神,是荆浩以其独立人格原创并赢得的话语权,很快得到了时代的拥趸,从而使山水画超越花鸟和人物,成为绘画的主流。

《宣和画谱》收入荆浩的山水画有22幅,《宣和画谱》是宋徽宗主持的国家绘画大典工程,向荆浩的山水画致以崇高的敬礼。李成、范宽、米芾、郭熙等宋四家,从此在探索水墨的表现张力上,生发出无限的艺术想象力和话语权的再造,直到苏、米的墨池里晕开了整个士人山水画的“大写意”风格。

中国山水画,荆浩是开拓者,董源、李成、范宽为荆浩之后引领中国山水画的三驾马车。

《潇湘图》长卷(局部),绢本淡设色,纵50厘米,横141.4厘米,南唐董源作,现在流传的版本为残卷,北京故宫博物院藏

董源,又称董北苑,主要活动在南唐中主李璟年间。董源画中山水,烟峦出没若龙,是江南真山真水的写实,正如米芾评之:“溪桥渔浦,洲渚掩映,一片江南也。”董源大宗师的格范,把荆浩那种尖锐的精神穿透力,涵养成平淡天真的圆融,将设色与水墨、写实与写意统一起来,开启院体画向文人画的过渡。

董源得山之神气,李成得体貌,范宽得骨法,故三家照耀古今,为百代师法。

《溪山行旅图》立轴,绢本水墨,纵206.3厘米,横103.3厘米,北宋范宽作,台北“故宫博物院”藏,被誉为山水画中的蒙娜丽莎

范宽,陕西华原人。一介布衣,自由自在,无身份礼数约束,且“性嗜酒好道”。他早年师法荆浩,又学李成。李成以其抑制不住的才气,不断刷新自我意识,在“绝寒”的图景里夺人魂魄!范宽知道,学荆浩尚有活路,仿李成必死无疑。

范宽选择踱步于精神的荒寒与灵魂的雄奇之间,一股脑儿开出“四面峻厚”的江山语言。他放下李成,放下那个受制于急功近利的自我。没有了自我,枷锁自动解除,他才得以从老师名气与才气的逼人缝隙里挤出来,直接面对大自然,贯通自然与自我,重获自由和自在之后,再从格物到师心,至《溪山行旅图》横空出世。范宽理解的大山,必须顶天立地,山巅平头,生机饱满,“山顶好作密林”,向着天空和太阳生长;大山还要四面峻厚,中正稳健,折叠有势;稳坐天地间,不会对视觉造成威压,但你必须注目它,而且它的强势与厚重,从内心深处拉出你卑从的意志,以“无我”之境,做“自我”的靠山。

如果说意大利文艺复兴始于艺术回归古典的人性启蒙,那么中国山水画复兴的思想资源则是回归自然传统。

十四世纪欧洲文艺复兴是复兴古典,而十世纪末的中国文艺复兴是回归自然;一个回归自然,一个复兴古典,皆始于绘画。回归自然,是中国文化的宿命。中国的思想家们几乎一边倒地宠爱自然,以自然为师,向自然学习,顺因自然;与之相应,人为的价值观就要损之又损,少之又少。人文表现,只好借景抒情,借物言志,在回归自然中重启自由表达,在审美中为自由的自然属性榷权,回归自然成了自由的第一出口,也成为山水画的思想资源,艺术的表现形式也在自然山水中寻求,在山水画中建构人文理想国。

2、“苏米”创造了与“写意”相关的关于绘画话语权的表达

宋代皇家画院培养了一大批宫廷写实画家,将传统的工笔画法严格规范化,形成一套写生的法度和体系,作为皇家画院的主流技法、格法,形成了宋代院体画风,一时煌煌。

当宣和画院沉浸于复制宫廷的审美趣味时,以苏轼、米芾为首的士人群体,开始不甘于“院体”任意泛滥带来的审美疲劳,他们率先提出了士人画的画风,关于绘画中“写意”话语权问题。

什么是写意?关于“写意”的艺术性,真正始于宋代士人画境的追求,但当时“写意”这一概念还未普及,带有突破性的新风气,吸引艺术家们在探索中,使用了各种表述,诸如早期针对“密体”提出的“疏体”,或“减笔”、“粗笔”、“逸笔”以及“写意”等,大抵皆为宋人混搭使用的专用语,这些词汇自带新生能量,凝聚成一种新的绘画风尚,浓郁的个人趣味,拆解了工笔院体对艺术对象的宫廷格式化。

“写意”二字,大概在明以后,才开始明朗化,指义明确,写意不求工。而在宋人那里,虽然“写意”概念还未出来,但是出现多种表达写意风格的说法。比如:

苏东坡说“观士人画,如阅天下马,取其意气所到。乃若画工,往往只取鞭策、皮毛、槽枥”等等,这段品评,辨明了士人画与院体画的不同气质,士人画飚个性、扬“意气”的趣味,画工画依格法精工细描却味同嚼蜡。

北宋画评人刘道醇对“写意”也有他的理解,他说士人画要有“自造乎妙”的原创力。

没有比米芾更好地表达了对“写意”的敬意和淋漓尽致的诠释了。他用“逸笔草草”, “信笔作之,意似便已”,“不取工细,意似便已”等等,为东坡的“取其意气”、刘道醇的“自造乎妙”这一形而上的悬解,搭建了一个落地的方案,画家要表达的是自我与对象之间的瞬间感悟,并在它稍纵即逝之前,以笔墨的速度与艺术激情将“意”诉诸于“形”。

“意”是什么?“意趣”跟情绪情感有关,“意思”跟思想有关,“意愿”跟愿望有关,“意志”跟行动有关,写意就是把画家的思想、愿望、情绪、情感和行动等写出来。苏东坡就有“归来妙意独追求”的妙悟,用水墨画出“意”,成为北宋士大夫返求自我的“始基”,以及表达自我的最好凭借。

“形”是什么?“形”诸于自在物,也许是一棵树,一棵没有经过画家情感感知的、深入参与的、纯粹的、自然的树,一棵看起来因工笔而极致的仿真树。从欧阳修、苏东坡、米芾等对“写意”的定义来看,他们否定的正是这种“像形”树。

但这并不表明画家可以忽略艺术有赖于一种特定形式的创造力或者建构能力,遵循一种解决问题的笔墨的特定逻辑,即如何表达“意”,其实是对画家形式能力的艰巨考验。“意”的确是无形的,也是无法固定的,画家千人千意,画树就有千人千树。

苏格拉底认为,艺术应该表现人,表现人的心灵。十一世纪的北宋艺术家们,如何表现人?又如何表达心灵?在王朝体制下,自由的出口在哪里?

艺术是自由的,不安分的,它习惯于流浪,只是不知会撞上哪一颗与它呼应的自由性灵,就会火花四溅。在北宋末年,那个被撞上的幸运者,竟然是米芾。米芾是最坚定的寻觅者,是最彻底的实践写意话语权的。

他自称“襄阳漫仕”,“漫仕”,就是自由散漫地做个边缘化的小官,他的独立个性似乎天生就暗含着否定的基因,他就是一个否定者,而且是一个否定的狂者。当荆浩的水墨山水画平静地走向院体时,也就是当山水画为主流接纳之时,他便要开始以否定的艺术姿态起舞了。与苏东坡一样,他不仅否定院体画,甚至根本就不能忍受李成、范宽、郭熙甚至李公麟等因袭于水墨山水画了,尤其不能容忍郭熙用他的卷云皴,把荆浩的水墨山水的独立的山水精神转化为皇家山水。

他身居书画博士,反对院体和太学体,开始放肆地解构书画里占统治地位的金丝玉缕式的工笔线条。

他创造了一种最小的水墨原子,叫点皴,来表现他主张的“逸笔草草”, 用点,将线打散了,还原为点,成为画面构成的“原点”,在造型上弃线用点,把点从线的束缚中解放出来,而有了“米点”。 “米点”横向,错落排布,所以又叫“横点”,连点成线,积点成片。在这一“点”上,米芾找到360度的墨的自由度。扑面而来的是遗世独立的幽默感,“懵懂的云” “笑翻的山”,他就是到这个水墨世界里来玩的,他把魏晋风度带到宋代山水画里。

从荆浩到米芾,山水画波澜壮阔,走过了二百多年,其中,皴法就变化了几十种,而“点”则摆脱了像或不像的紧张感,促使米芾,从客观的自然山水转向水墨的各种可能性状态,更为放松地表达自我的意趣。

除“横点”外,米芾索性越过雷池,去探索水墨宽容的边界。他尝试放下笔,用蔗渣、纸筋、莲房等蘸墨画,画在生宣上,以泼墨法为基调,“刷”云山,“砸”墨树,解构审美对象再重组审美对象,表达他的“写意”情绪,满足“宁做我”的快感。

米家云山,不画线条,而是用幽默的水墨横点,打散了皇家精致华丽的线条,画家在其中获得了自由感。非冲口而出的“墨戏”不足以言表,“墨戏”遂成为米友仁绘画的口头禅。“戏”本身蕴含迷人的自由韵味,是米氏父子为山水定义的“意”的形式。

在这场从工笔院体解放笔墨的文艺复兴运动中,“米家云山”在“逸笔草草”的笔墨之间定义了“写意”的格调,给出了写意的水墨形式感或者叫样式,宣喻了士人画求诸于内在精神的艺术风格。

《云山叠翠图》立轴,绢本水墨,纵115厘米,横59.2厘米,北宋米芾作,出处不明

在米芾的画上,“写意”带来的个体意志和情绪的“惊艳”,让我们看到了光的流动!在山水间顾盼云涌,在纵深明暗中变幻不定。“淡漠轻峦”,悄然解构了大自然自定义的轮廓,呈现出边际朦胧的审美印象。

一抹朦胧,它是美学意义上的形而上造景,表明画家不仅可以不再顺从自然物象的制限,还可以超越并将自然物象打散;以抽象的形式能力,顺其水墨的自然自性,自由组合、重构并将自然物象升华为审美对象,以坚定的艺术之心,从自然中获得自由。米芾甚至以写意愈发纵容水墨,“墨戏”带来了一场审美观念的转型。

苏、米二人的写意里,有一种自由倾向,这是皇家尺度无法衡量的,有一种独立的力量,也是院体门墙无法阻挡的。东坡画竹,已自有格局,难入皇家法眼,而米家云山,就更是一改江山旧范,不以山为主,改以云为主了。当然难以入御府收藏,皇家不收大写意,包括东坡的竹,御府也没有收藏。但宋徽宗本人却吸纳了写意表现,开始了院体变法。除了他自己的画风外,最重要的变法是把“写意”制度化,宋徽宗把写意纳入画院试题, “以诗作画”。

写意作为士人话语权逐渐普遍化、主流化,写意赢得了话语权。

3、梁楷在人物画上“留白”话语权

到南宋时,“写意”就像荆浩的水墨山水一样,被流行为一种绘画技法,画面上借助了写意的自由趣味,但却翻篇了写意的原教旨。

南宋初年,在绘画的政治使命要求下,南渡的画家们依附于宫廷,又重蹈画工的倾向。北宋南宋的画坛,风气迥异,有人说,北宋饶有“士气”,南宋流为“匠气”。

魏晋人的自我是崇高的,北宋人的自我是浪漫的。然而,至南宋,士大夫们暂时放下自我,救亡图存去了,工笔与写意的根本分歧,似乎也被共同的时艰消弭了。

公元十一世纪,当米芾在山水画中苦苦追求个体自由意志的表达形式时,全世界的绘画还在记事阶段。作为“写意”萌芽阶段的提炼,米芾提出的“逸笔草草”,虽然来得很“印象”,也很“草莽”,但它已经具备了艺术的抽象能力,创造了“米家云山”的“墨戏”范式,一百年以后,梁楷在人物画上开始实验“逸笔草草”,用写意技法完成了难度最大的人物画水墨造像。

梁楷用“留白”,给人物画带来一次伟大的艺术转折。留白,是他在人物画上创造的一种话语权的表达。留白是梁楷用撇捺折芦描的减笔形式画人物,是一种粗笔的写意线条,在一气呵成的变幻莫测中,助他完成简笔人物画的新意象。与院体传统的游丝描、兰叶描不同,减笔描被赋予一种新的写意精神。

在中国绘画史上,梁楷与米芾,皆属于开创性画家,他们为“写意”创造的笔墨表现,刷新了那个时代的审美视觉,给体制性的主流画坛泼来一瀑激情,在反抗院体过于精致的描述性写实中,来一场表达个体意志的“印象性”的“写意”实验。

梁楷在《太白行吟图》中表达“留白”,留给我们的启示:皈依“留白”是中国审美的宿命,在审美的精神原地,创造话语权,从逸笔草草到留白。

《李白行吟图》立轴,纸本水墨人物画,纵80.9厘米,横30.5厘米, 南宋梁楷作,日本东京国立博物馆藏

梁楷的“意”是什么“意”?是“禅意”。禅意又是什么“意”?“留白”。表现人物气质一种前所未有的自由逸格。逸格又是怎样的格?非要有酒才醉吗?逸笔草草的快意,同样醉人,“留白“,才是梁楷的醉格。

《李白行吟图》,画法上的较劲与玩世、笔法上的叛逆与讽刺,登峰造极不为过也。“大写意”与“大留白”,叛逆正统,反抗主流。

在南宋,“写意画”的文人逸趣已经饱经风霜,被院画用来作为装饰性技法之际,唯独梁楷似乎完全沉浸在写意的“原教旨”里无以自拔,以至于“挂金带”出宫,是他为写意艺术保真的自然本性的延展,而并非表演性的行为艺术,远离宫廷画师,走进禅林,可以看作是他践履大写意的行为艺术,在历史里寥寥“留白”。

禅宗的思想形式是禅宗公案,通过起话头和极简的对话交锋,获得顿悟;禅宗思想绝不接受形式逻辑的制约,话头要“不落言诠”,故常有惊鸿一瞥式的高难度奇思,再以飞瀑跌崖式的“顿悟”姿态,落在日常中,却又突破常识。换句话说,禅宗以反逻辑的方式谈哲学问题,它不仅反了常识中的逻辑,还反了形而上学的逻辑,再以富于审美的诗的形式,触及语言与存在。作为有效的方法论,“顿悟”、“反常”和“犯上”等禅宗思维方式,似乎更适合代理绘画艺术的先锋性实验,梁楷的泼墨大写意就是从这里出发的,他在禅意中寻找米芾设定的“逸笔草草”的绘画目标,起点就已经有了超越性。

因此,我们今天耳熟能详的水墨、写意、留白等,甚至僵化为惯用语,它们在一千年前的出身,是惊艳的,惊世骇俗的,具有开创一个时代风气和观念转型的伟大意义。话语权是创造不同的语境,不是等着恩赐,也不是争夺,夺来的不是你的原创,还是在旧框架里重蹈你原来想反抗的旧辙或者覆辙,再入彀中。

二、士人人格共同体的形成

“君子人格共同体”,最早出于西周礼制的设计,它表达了公元前二千多年前西周人对理想人格的预期,与商朝嗜血的神格相比而陡现人文精神的高度,由此奠定了中国人文精神的基础。而以六艺自律的“士”成为西周人文精神的载体,形成作为社会主流和国家栋梁的精英文化,演变至宋代才有一个社会中产精英规模化的成熟表现。任何一个正常的社会,都需要“君子人格共同体”。

宋代是一个文教国家而非战争国家,是市场社会而非战场社会。当美第奇家族凭借其雄厚的银行财力,在佛罗伦萨城里,推行城市自治,建立市民社会时,宋代早已通过科举制,真正向寒门开放,为大量的平民和农民,提供了学而优则仕的上升渠道,培养了通过读书科举考试进入主流的新兴阶级——中产阶级精英。中产精英是士人人格共同体的基石和后盾。

虽然,科举制创始于隋唐,但因九品中正制的门第遗续,很难真正面向寒门开放。宋代则完全不同,自太祖“杯酒释兵权”为宋朝文人政治定调以后,科举考试全面向寒门敞开,培养大量文人参政议政,形成以士人为主体的中产阶级,不光有足够的基数,还表现了“共同体”存在的质量;除了“修齐治平”赋予他们的家国传统语境之外,他们还要争得表达个体意志的话语权,一个新兴的拥有精神内涵的阶层正在崛起。他们以文艺复兴的方式,在绘画领域首先实现了审美话语权。他们制定评估标准,主导审美意趣,创造艺术潮流,转动文明风向标等等,因此,发生在中国十一世纪的绘画“写意”运动,不仅仅是从晋唐以来皴染绘画技法的探索,更为深层的意义是强调个体的独立意志以及自我意识的表达。自苏米等西园十六士发起画坛上的“写意”运动以后,北宋士大夫在绘画艺术上的话语分量,很快飚出一个流派。

1、西园雅集是君子人格共同体形成的标志

1087年,元祐二年,东坡在京城召集文坛16人雅集,地点是驸马王诜的宅邸西园。王诜请李公麟绘《西园雅集》图,米芾作《西园雅集图记》,画面以苏东坡为核心。苏轼、苏辙、王诜、黄庭坚、秦观、米芾等16人,加上侍妾书童6人,一共22人。

《西园雅集图》长卷(局部),纸本白描,北宋李公麟作,此版为宋摹本。纵47.1厘米,横1104.3厘米,台北“故宫博物院”藏

“图记”将雅集的盛况传递出来:“水石潺湲,风竹相吞,炉烟方袅,草木自馨,人间清旷之乐,不过于此。嗟呼!汹涌于名利之域而不知退者,岂易得此耶!自东坡以下,凡十六人,以文章议论,博学辨识,英辞妙墨,好古多闻。后之览者,不独图画之可观,亦足仿佛其人耳。”

“草木自馨”,则是很米芾的自我宣喻。对于独立人格,米芾是有自觉的,也是对后来者的希望。

“草木自馨”的美学意象,与《兰亭序》传递的“快然自足”何其神似?宋代士人,在文化上超越唐范汉制,独与晋人神往,从《兰亭序》到《西园雅集图记》,悠悠两文,一脉相承,晋宋精神,格调若孪。

《西园雅集图记》表达了“西园十六士”的共识,也可以说是一篇宣言,是以雅集的形式,发表的士人转型宣言,从王朝向文化的江山转型,这应该是北宋文艺复兴一次具有标志性意义的事件。

1087年,哲宗即位后的第二年,即元祐二年,旧党重掌权要,西园雅集虽是文人圈聚会,但与时政的偏向也是有关系的。且不说苏东坡作为旧党一派在政治上的影响,仅为士人首宗,他与米芾等倡导的水墨“写意”主张,以雅集的方式传达出来,影响应该不小。

宋代文艺复兴,苏轼是文学艺术的代表,王安石是政治思想的代表,而美的代表,则非米芾莫属,苏东坡是旗手,米芾提供标准和样式。

苏轼在政治上总是个“反对派”,王安石变法他反对,司马光反王安石变法他也反对,因党派之争,一贬再贬,流离一生,所幸他的使命不在政治而在文艺。宋代文艺运动需要有个巨人,他就应运而生了。当他脚踩政治与文艺两只船时,两船则各有所求,政治要集权,文艺要自由,因此,他很囧;当他放弃政治,只在艺术里行船时反而如鱼得水。

政治要集权,文艺要自由,苏轼却跑到政治那里去要自由,巨人就在这两边受难。米芾不是巨人,无法分享巨人的苦难,他只要守住自我的个体性,待在艺术的独木舟上,任艺术的灵性划桨摇橹,这是他对自我的定位,他坚守艺术与政治的边界,无论怎么“癫”,也不会跑到政治里面去翻跟斗。他脱离了科举,能做自己,他既没有同学,也没有座师,更没有把“修齐治平”的家国情怀寄托在一份薪水里,当然也没想在仕途上憧憬灿烂的未来。他没有两院“院士”头衔,也就没有门户、山头、派系的烦恼,以及院体习气的约束,在体制内自觉边缘化。他很充实,活在水墨里。

一名真正的艺术家应该嫉俗如仇,米芾认为人格应该不俗!

米芾认定的“俗气”,是什么样的“气态”?

第一,为“衣食所仰”、饭碗所托的绘画。第二,为夺人眼球的用“巧”,以“巧”为绘画的目的。第三,也是最关键的,绘画不为表达自我的“意”,而是代他人立言。此“三点”正所谓北宋画院的气格,为君子人格共同体所不齿,所以才有士人“写意”画派的逸格湍兴。士人写意派若不出,奈艺术苍生何?

集权制下,士人如何生活,是把一切都绑定在权力机制上,还是给自己留有一个自我的空间?这样的问题,到北宋迎来了一个节点。由于文人政治以及科举制向寒门开放,士人作为一个独立阶层开始明晰起来,除了传统王权主义“政治正确”的语境外,他们也需要自己的表达语境和话语权。于是,在与王权无关的话题中,在自己的精神生活中,他们需要有一座自我的江山。这一需要标志着北宋士人对人格共同体的自觉,在自我的江山、文化的江山、艺术的江山中自存。

以苏、米为首的宋代文艺复兴群彦,他们对艺术的内在追求,注定要越过缺少自由魅力的盛唐,而直接进入不那么盛世的魏晋,因为魏晋人的“宁做我”,才是士人知识分子的人格标配。

2、士人共同体的人格表现:

第一,在文艺复兴中复兴魏晋风骨的“宁做我”;

第二,“写意”表达自我,实现自我;

第三,抛却政见的“共和”气质。

第一,宁做我,魏晋名士富贵不能淫,威武不能屈,玉朗朗灿若星河,有嵇康“越名教而任自然”,王羲之“适我无非新”,王子敬“人与山川相映发”,殷浩“宁做我”,陶渊明则最终选择了在桃花源的东篱下,细细打磨他的特立独行。

诸如此般等等,每一份灵魂的精致呈现,都启迪了宋人文艺复兴的灵感。他们是一群生活在魏晋时代的宋代名士,又是一群生活在公元十世纪以后的魏晋名流,精神衔接竟如此有趣。

追慕“晋风”。苏轼走的是陶渊明一路,从陶渊明的诗到桃花源的宋样式;米芾走的是王羲之一路,从王羲之的字到“人与山川相映发”的水墨意趣;都坚持了魏晋风度的“宁做我”,形成了个体人格的自由的款式。苏轼洒脱,变成了苏东坡,米芾癫狂,人称“米癫子”。

他不追逐意识形态的评价体系,也不赶时髦政治立场的站队,他只相信他自己超越政治的审美眼光。

此外,在这个人格共同体里,还有李成的人格,那种宁学戴逵碎琴,也不为权贵做绘画的弄臣,真一个孤傲的巾生范儿。范宽对大自然完美的卑从,对艺术完美的卑从,使范宽放下了自我意识。无我也是一种人格。

第二“写意”,也是士人人格的标配。宋人开始自觉于“宁做我”的绘画表现,在笔墨中追求“写意”的内在体验,在“写意”中践履“宁做我”,与魏晋人共享“宁做我”的精神逸趣,在北宋的巅峰时代,形成“士人画”流派,在写意中形成士人人格共同体的独立表达,将“写意”的绘画语言弥散到了整个古代东方世界,这一流派发展到元明,被称为“文人画”。画有画风,也有画格;风格,风是形式,格是精神,是士人人格在绘画中的显现。

在文艺复兴魏晋人的独立精神中,这一士人群体,继承了魏晋人惟迎合自由,讨好自我的冲动与幽默。

第三,抛却政见的“共和”气质,士人人格共同体在写意上达成共识,与皇家院体分庭抗礼,但不是对峙,而是共和。

整个北宋,艺术风气是多元的。从宋神宗熙宁、元丰到徽宗宣和年,共有57年,这段时间是北宋文艺复兴最辉煌的时代,士人画借光文人政治的兴起而小有气候,与画院主流相对的比较语境已经鲜明,新的审美词汇纷呈,带来观念的转变。政治也试图将山水画纳入国家的公共教化彀中,“写意”派则更多关心自我的山水,回归山水画原教旨,摆脱权力和教化的异化,在这一过程中,国家权力的直接参与保持了对艺术的克制与积极支持。

1103年,可以说是中国历史上综合指标的穹顶,也是宋代难以突破的天花板。这一年,是宋徽宗崇宁二年,米芾53岁,徽宗21岁,登基已三年。

皇帝正值美少年,英姿勃发好年华,政治上,他没啥想法,艺术上,他不仅自成一家,而且成为了最大的赞助者,不输于美第奇家族。皇帝的优势毕竟无与伦比,他能在制度安排上,为艺术家分得一杯羹,更何况他制定的文艺方针和文艺路线,还不是为政治服务的,而是为艺术而艺术的,故此时代,留下了一批千古绝唱的艺术品,他自己的作品也在其中。

他将米芾调回京,做他的太常博士、书画学博士。米芾很率性,他不愿为皇家画院所豢养,但可以与宋徽宗在艺术上实现抛却政见的共和。

北宋,士人词、士人画、士人文学艺术家们因文化艺术满帆而浩瀚为时代的主流,连皇帝也要侧目他们的风向,甚至与之共鸣,并加入其中。《千里江山图》的青绿山水与米家云山虽然是完全不同的两种画风,但潮流是士大夫化的,面对耸立在北宋艺术山头的米家云山,徽宗并无不适感,反而激赏米友仁献上的《潇湘奇观图》,委任米芾做他的书画博士,想必欲借助米芾的艺术思想带动皇家画院里的“馆阁体”画家们,当然米芾也并不完全排斥着色山水,可见,北宋人懂得共和的品位,他们共和得很有格调。

北宋的风气,塑造了苏东坡可供审美的人格样式,以他为精神领袖,才有“人格共同体”的聚玉成璧。元丰年间虽党争激烈,但少有突破人格底线以至于肉体消灭的反人类行为,反而在惊涛浮沉之后,再现了抛却分歧的彼此审美。“从公已觉十年迟”,便是苏东坡发自肺腑地审美王安石。作为宋代士人“人格共同体”的象征和凝聚力的源泉,苏东坡的人格被普世化为共同体的“人格”底线,他的人格影响力,提高了整个中产阶级的道德标准与格调,赢得普世的击掌。

自黄州归来,苏轼理解了王安石,两个伟大的思想者,政见虽有不同,但他们的精神却在超越政见的审美境界上和解了。米芾作为“局”外人,能以超越政见的美的眼光,打量他所追随的两位仰之弥高的长者,并见证了他们的精神从“套中人”向“局外人”蜕变的历程,实乃米芾之幸运。

王安石逝世,哲宗命苏东坡代写悼文,也代表了一种倾向性,表明宋代社会对士人“人格共同体”的普遍认同与拥趸,以至于被后世盛赞的“宋代士人社会”,也多半来自士人“人格共同体”的启示。

3、人格共同体任何时候都不可缺席

这是一份历史启示录,启示我们更多关注士人社会或士人在社会中的地位,并非仅仅取决于顶层设计的宽容与雅量,而是士人“人格共同体”的自塑能力。一个健康或健全的社会,需要“人格共同体”的引领,作为社会的中间阶层或中产阶级,如果没有负责任的、或者根本没有能力,塑造一个“人格共同体”,只是单纯地追求话语权、争夺话语权、以及用话语权实现各自的功利诉求,却缺乏人格建设作为底线的保证的话,那么这一庞大的精神体面对社会伦理缺失的同时,也会碎片化为人性的散落姿态,而被社会抛弃在无底线上。

关于人格底线,“常识”以为,应该在常识上设置“底线“,我不认可。常识是最低底线,而且常识属于认知范畴。一个社会的底线值,不在于认知,而在于审美,而人格才属于审美。

当我们过分强调常识时,常识就是我们的盲点。

以常识还是以人格为底线,结果或许不同。以常识为底线,是认知的最低标准,从最基本的人性出发,依赖于经验性的判断,虽然保持了人性的尊严,但其中潜伏着认知固化的危险,而且很容易迷失在乌合之众的廉价流量上,殊不知“乌合之众”正是集权制下的精英福利。以“人格共同体”为底线,具有超越性的升华期待,诱使人性皈依形而上的精神祈向,底线的高度就会落在精神向度上。

“人格共同体”不需要高深的理论,但需要士人的伦理衬托,为社会提供审美或引项趋之的目标。正如苏东坡与王安石的不同(王安石做不了精神领袖),前者可以作为人格共同体的精神领袖,后者是可供观瞻的个体独立的思想标本。在同一个“人格共同体”里,才能坚守共同的底线,作为社会的中坚,扶持着一个具有“人格”审美能力的社会。因此,“宋代士人社会”的根本,是建筑在士人自身的“人格共同体”的自塑能力上的。

具有“人格”审美能力的时代不会变形或毁型,他们不会沉浸在整体非理性的扩张上,而更多倾力于审美的度量中,在自信又有节制的氛围里保持文明的身段。美的本质是真善,简单而平凡,它们被哲学从人性中提取出来,以形而上的普遍法则升华为人格底线。若一个社会能与具有超越性的人格底线保持不断接近的状态,就会是一个启人向上、诱人回归内在的、具有美学风格的、以中产阶层为责任人的社会。

个体人格和个人权利是两个向度,前者,追求自由自在,没有在法权上去确认个人权利的自由,只在个体人格上追求自由。

明末有心学家何心隐提出过“师友”作为士人知识分子人格共同体,他认同五伦中的最后一轮,天地君亲师的师,其他都是人与人的自然伦理关系,无法选择,只有师友可以选择。

其实,讲人格古已有之,孟子大丈夫人格,庄子特立独行的人格,但没有形成“人格共同体”,知识分子精英阶层,到了宋代,以苏东坡为首在文学艺术领域,首先实现了士人知识分子“人格共同体”。

三、向士人人格共同体靠拢

中国历史上如果说有一个文人政治的好时代,那就应该是宋代了,它至少实验并实现了文人政治。南宋遭灭朝重创,那种以苏东坡为代表的士阶层被打散,被打懵的画家们,重又回到宫廷的庇护下,重拾“待诏“身份以及接受命题作画的工匠节奏。

时代变了,风气也变了,在《西园雅集》中呈现的士人精神共同体在南宋画坛上失踪了,南宋画坛或终其一代都没能成就诸如以“西园十六士”为时代符号的画家群体。

“残山剩水”沦为南宋山水画的胎记,宋画格局,也随着国土丧失而缩减了。潜意识里的“残山剩水”,因南北对峙以及主战与主和两阵的残酷之争,沉淀为时代的隐痛,如薄暮晚烟在山水画里弥散。

1、南宋画坛失踪的群彦

南渡以后,画家们的地位很低,又没有画院可去,基本沦落为依附性的隐形群体。从辛弃疾看,南宋士人人格共同体开始流散,没有精神领袖,有的是集权制下的人格分裂和猜忌。归正人的提出,败笔。朱熹就看不上陈亮和辛弃疾,辛弃疾杀伐之气,陈亮和辛弃疾的英雄气概不入朱熹法眼,他也看不惯苏东坡。

在“家天下”的秩序里,家仆式的惯性思维,向来训练有素。一切正义,皆围绕以家长为核心确立的既定秩序。这种思维培养不出政治家的视野、心胸、风度以及智慧,只会培养以家长为圆心的半径心胸和半径眼界。不管他们对朝廷有多么忠孝;不管他们多么擅长宫闱智慧,他们本人的心态以及伦理习惯都是家仆式的;他们大多熟练家仆式的狡诈,但那并非政治家的智慧,而对北人南投的怀疑和歧视,才是王权治下的正常逻辑。

在“归正人”提法正当化两年后,辛弃疾开始在江西上饶修筑带湖庄园以明志。明什么志?当然是归隐之志。他不能像岳飞那样还未踏上“贺兰山阙”,便出师未捷身先死,他要把带湖庄园修得像桃花源,表明他已经没有岳飞那种武将雄心了,他要向文人转型。

以归隐自囚,空叹“残山剩水无态度,被疏梅,料理成风月”。无论辛弃疾,还是陈亮,抑或朱熹,都难以成为像苏东坡那样的人格领袖。

2、隐蔽的王孙画派

用北宋形成的“宁做我”的“写意”人格精神,作为艺术批评的价值坐标看南宋,还是发现了一支不可忽视的绘画流派。

研究宋画谱系,才发现在院体画和士人画之间,还悠游着这样一支王孙画流。

向士人“人格共同体”靠拢,几成宋代共识,也是宋朝开国的国策,由于向文治倾斜,终宋一代都呈现出对士人相对宽松的气氛。相反,对宗室子弟们则格外提防,宋初就有详细的规定,宗室子弟只能任职虚衔,除了向士人“人格共同体”靠拢外,他们不能乱说乱动,如不能出京城,不敢显露家国抱负,只好将士人对天下观的理想冲动和才华转移到诗文书画上,才是最好的选择。如宋徽宗、赵令穰、王诜等皆一时书画大家。就这样,“夹生”的宗室皇族子弟们,皆在书画上实践他们的理想,形成了一个王孙美学流派,虽然并非自觉聚拢,但也不是盲目滑行,有幸于时代共识的引导。

宋代王孙们,受现实政治环境的挤压,不仅仅生活在一种价值认同倾斜于士人共同体的环境里,关键还处在这样一种人格境界的耳濡目染中,敦促他们的精神向上超拔,向士人共同体靠拢。

他们在院体和士人画之间,开创了向“士人人格共同体”靠拢的保守主义画派,从宋太祖六世孙赵令穰到十一世孙赵孟坚,从青绿写意山水到水墨春草,完成了从院体画到士人画的过渡,最终定格了文人画的范式,在南宋末年翘楚画界。

王孙画派是我的一个新发现和新提法,它来自一本书的启示。南宋人邓椿是个有使命感的画家,他在《画继》,缅怀来自彼时以苏、米为首的士人人格共同体,与他身处南宋“残山剩水”的院体小景、以及“写意”正在失去它的士人精神时,审美以苏米为首的北宋士人“人格共同体”,并以此为标准,观照和品评收集了219位画家具有人文精神的作品。

从书中记载来看,219位画家群像,上溯自1074年,正值宋神宗改革最酣的熙宁七年之际,王安石被罢相,苏东坡、米芾亦不在京城,但士格精神已渐成披染之势,《画继》通篇皆为所染,推崇绘画表达士人精神,才是本书的出发点。《画继》下限至1167年以前即孝宗年间。

《画继》开篇,便设“特立轩冕、岩穴二门”。“轩冕”,指朝服累冠治国平天下的士人,“岩穴”,即归隐之高士,这两类人士构成中国士人“人格共同体”的主流成分。他以为,无论出仕还是辞禄,无论入世还是出世,他们被社会认同的价值,就在于自带社会人格再造之责任,所以他们作为绘画艺术的创作主体,作品才能传达出滋养社会的美学精神。

“轩冕才贤”与“岩穴上士”,即以苏轼、米芾等为首,《画继》的体例,大体围绕着这两类群体价值观念和美学趣味进行分类结构的,显示了邓椿的使命感。

此外,邓椿还提到“侯王贵戚”类,主要谈赵家皇孙。

作为中国第一家庭,他们想组多大的群都不愁没有子孙跟进,但是,组一个画家群能成立吗?偏偏赵氏王孙就给了邓椿一沓信心,他在梳理一沓王孙画家时,发现具有绘画专业艺术水准的王侯贵戚们,足可以组团再建一个“皇家画院”,把他们归为一类,一点也不单薄,而且他们大多艺术禀赋厚实,才华在各自的作品中异彩纷呈。这个家族几乎为纯一色的书画艺术家。如果说做帝王是身不由己的被中彩,那么赵德芳的子孙们则更多出于自觉,为克服王朝的阴郁而走向了艺术。

宋徽宗就是这样一位天才艺术家,绘画界的王者;同时,他还带出来一支在中国绘画史上举足轻重的王孙画派。

宋代是士人社会,整个社会的评价体系就建构在对“士人人格”的审美之上,王孙们也嗅到了来自士人“人格共同体”的芬芳,自觉不自觉地向士人靠拢。

赵家王朝管束王孙的经营理念,意外地颇富远见,王孙子弟们尽可能不理朝政,尽可能避免宫斗,而将兴趣投向悠游于艺,即使天翻地覆的靖康之变,可哪一次改朝换代不是天翻地覆呢?渡尽劫波的王孙,还可在艺术里保持体面和尊严,他们更多地认同自身的艺术家身份。

如何向士人“人格共同体”靠拢?适逢北宋士人“写意”滥觞。

3、在淡淡的青绿山水上写意

首先,王孙们想给精致而又工笔化的皇室生活加一个写意的布局,在华贵的设色旁添一抹水墨,引一股轻风吹皱严谨的线条,还要给现实的画面一团温暖柔和的光,放松紧绷或不得不端拱的宫廷姿态。

其次,怎样借助青绿设色表达难以言喻的自我写意?王孙们并没有打算彻底放弃烙印在他们心灵底色的青绿,而是从装饰性的浓郁退到表现性的淡然,他们在青绿着色上直接写意,用淡设色的皴染消解了皇家无处不在的金碧青绿,在心灵的“青绿”和精神的“写意”之间,将王孙的心灵和士人的精神重叠在一幅画上,相看两不厌的“新青绿”意象。

士人画要消解金碧山水,王孙们则在向士人人格共同体靠拢时,折中了两者,消解金碧保留青绿还要去掉浓艳,淡设色青绿。

新旧的不同在于,院体以金碧青绿为装饰性的主色调,而王孙派则以淡绿皴染为写意底蕴。就这样,王孙们将母体渐渐疏离为背景,这种带有淡淡忧伤的典雅,来自对“水墨表现”的妥协。不妥协是对皇家艺术保守主义致敬的姿态,妥协是对士人绘画精神的臣服。

作为“写意”所要表现的自我,早已被各种社会关系驯化成“非我”,艺术的使命是将它们还原并表现出来,这就是宋代士人追求“写意”的价值,王孙们也许体验更深刻。

在批评家笔下,老师苏东坡,每当见到赵令穰展示他的山水作品时,便会无比同情地嘲笑他:“此必朝陵一番回矣!”戏他的山水小景,不过是朝拜皇陵的沿途风景而已。不过,他的作品被米芾誉为“小轴清丽”,在皇城里内卷成山水画的“青绿小景”样式。

赵令穰是苏东坡的学生,本身就说明了靠拢问题,拜士人人格之首为师,他在青绿山水小景上写意,而且全程都在降解,降解唐朝李家父子的金碧山水,降解荆浩的理想崇高,逐渐接近米芾,在向写意靠拢之际,在青绿小景中,找到了属于王孙自己的命运。

宋人的审美,不刮烈风,不闪电霹雳,不非此即彼,而是涵容的,优雅的,底线在于可供审美的,这也符合知识分子人格的“共和”气质,这些品格都在《湖庄消夏图》中呈现了。

在向士人人格共同体靠拢之际,王孙们不用水墨,而是直接在青绿上写意,带着一种新生的冲动,形成了一个不同于院体和士体的“王孙画派”。

从王孙向士人身份转型,从工笔向写意观念转变、从金碧设色向淡染青绿的画风转换,一切似乎都轻而易举,看不出心理落差?也看不到任何观念冲突的蛛丝马迹?

4、春草忆王孙

向“士人人格共同体”靠拢,最彻底的赵孟坚。他创作的“墨兰图”、“水仙图”和“松竹梅三友图”,第一次给出了一种象征“士格”的审美样式和审美体验,将人们从花草之美中所产生的春之想象转移到人格之美的高境上。这位王孙公子用水墨将他的“士格意志”,直接写在“松竹梅兰水仙”的草本上,赋予“草格”以君子人格的道德寓意。

《墨兰图》长卷,纸本水墨,纵34.5厘米,横90.2厘米。南宋赵孟坚作,北京故宫博物院藏

在向士人人格趋近的过程中,在花草的秉性、花草的姿态上,他发现了君子人格的前世与今生,用花草与他的人格共砥砺。

朱熹老夫子喊了那么多年的“格物致知”,其实并非认知上的焦渴,而是道德强迫症,他要“格”出“物”的道德属性来,抽象为君子修身自律的戒条,把善恶强推给物性,却丧失了审美的调性,压抑人性。其实,中国历史上,有一种审美的活动似乎更擅长“格物”,诸如庄子“神与物游”,王献之与山川相映发,都带有宇宙意识的美感,升华人性。

赵孟坚最痴迷于米芾的艺术人格,甚至坐卧行次皆模仿米芾,他与松竹梅兰水仙相映感发,格出了水墨“写意”里的、一个君子人格共同体的样式。

赵孟坚第一次以水墨定格了春草的人格审美意象,由传统花草象征祥瑞转换为象征君子人格。借咏物以自况,因写意以抒怀,自我砥砺,关注自我人格的成长和审美的格调,花草在画家笔下成全了以文学趣味烘托君子人格的审美氛围。至此,梅兰竹松以及水仙,被赋予了人格的美学想象。

继山水之后,春草也成为士人人格共同体的一员了。从此,春草不仅是赵子固的自画像,也是“君子人格共同体”的自画像。士人写意画,从山水到人物花鸟,再次实现人格自塑。

赵孟坚是“士”,是王孙兼画家的士。他的转型,代表了一种王孙落寞的路径,却在士人画中获得了救赎。这一心路历程,是王诜、赵令穰祖孙以及之前的王孙画家们所没有经历过的命运恩赐,晚生的他却意外地收获了时间所给予的苦难红利。

经历磨难之后,赵孟坚才真正完成了由王孙向士大夫的转化,再从士大夫转化特立独行的艺术家。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号