谈炯程/文

V.S.奈保尔的《我们的普世文明》,汇集了他一生中最重要的游记文章,范围涵盖从印度到非洲,再到南北美洲的大半个世界。不同于一般游记,这是一本行走之书,但每一篇文章却都厚重、稠密如同糖浆,深深地切入社会、历史的现在进行时。即使不了解他书写的事件,也能感受到他描绘的困顿与失望,如同黏在脚踵上的影子一样,时不时想要绊倒我们。这本书里,不存在一个抒情式的观察者,一个恰尔德·哈罗尔德,在山与海的抱韵中寻找救赎。第一人称“我”仍然会被使用,但附着其上的海藻一般的日常却被冲刷干净,留下常常显得十分强硬的判断,宣示一个个社会的失败与被禁锢其中的人的虚无。

诚然,我们生活在全球化的时代。奈保尔也曾说过:“一度非常僻远的主题已经不再僻远。”但差异本身就是一种商品。我们所要逃离的生活,可以被打包并重组成另一种商品,重新出售给我们。去吃一家非洲特色或者加勒比特色的KFC,这些食物就像一些改换拼法的英文单词,服膺于同样的消费语法。所以,在全球化、去中心化的时代,关于风景的、美文式的游记文学就变得可疑了。与此相反,奈保尔以自由记者与小说家的身份,缓慢而笨拙地、像古文字学家一样爬梳这些社会的机体,其结果就是这一本厚重的书,不是一份学术报告,而是透过即时的、在地的观察,直刺入所有时代的人类共通的生存困境。

被遗忘的岛屿

让我们从一个意想不到的地方出发,圣基茨这个加勒比岛国,从来都不为大多数人所知,在地球仪上,它的领土比掉落在地毯上的饼干屑还要细小,而它的名字只能在附注中找到。奈保尔1969年来到这个小国时,它正经历一场分裂。彼时,这个原本有三个岛屿的迷你联邦失去了它三分之一的领土,而那离开联邦,带着3000人口短暂独立的安圭拉岛,不久又被英军重新占领,成为英联邦属地。

的确,这也是政治,包含一切历史正剧的元素:起于寒微的领袖、黑权运动、独立抗争、外国入侵、投机者、建设者,英雄与小丑、尊严、溃败……但却是在后殖民主义残景中上演的木偶剧般的政治,最终,我们看到的是辞典里的一小行字,显示屏下几粒吝啬的荧光点。

同样的境况也出现在那些曾是殖民地,却意外获得了一个国家的岛国。奈保尔形容毛里求斯是护士之国,因为在这一小块土地上,人们看不见整个世界,只能看到如戒指一般环抱他们的沙滩和在老虎机上的赌客们。年轻人唯一的出路,就是去西方发达国家当护士。

历史的浪潮拍击到这些岛屿时,就会变成淤泥一般的现实:童子军般的乌托邦实践。在奈保尔的故乡特立尼达,黑权运动最终沦为一场谋杀。迈克尔·X——显然,他的名字来自美国黑权运动家马尔科姆·X,但不同于这位伟大的前辈,迈克尔拥有的舞台只是小小的特立尼达。马尔科姆·X早年提倡暴力抗争与黑人优越主义,曾经讥讽马丁·路德·金是讨好白人的汤姆叔叔。但随着他理路的深入,他逐渐体悟到宽容、平等与承诺的力量并反对他曾大力鼓吹的种族理论,转而寻求与马丁·路德·金合作。正是由于他生命最后时刻的转变,使他成为黑权运动史上的悲剧英雄。1965年,他在一场演讲中遭昔日教友暗杀,身中21枪而亡。

迈克尔·X最后的人生轨迹,与之相比,就像一部用手持DV翻拍的院线电影,多出了些需要被裁剪的黑暗,也多出了些爆米花与咳嗽声。他本是一个来自特立尼达的海员,因为担任了马尔科姆·X访英时的导游,而被英国记者误解为马尔科姆的“兄弟”,因此声名远扬。奈保尔在长文《迈克尔·X与特立尼达黑权运动谋杀案》中称他在来到伦敦之后才成为黑人:“他既不是美国黑人,也不是西印度群岛黑人,而是来自特立尼达的红皮肤男人,他装扮成漫画版的美国黑人,表演给英国观众看。”

1967年,他被卷入一场滑稽的诉讼。他被英国政府以违反“种族关系法”的名义起诉,因为迈克尔在雷丁的彩虹厅演讲时,谈到了他对1958年诺丁山种族骚乱的看法:“我看到白人野蛮人在街上踢黑人妇女,黑人兄弟逃跑。如果你看到一个黑人女子落入白人手中,立即杀了他。”而这所谓的“种族关系法”原本旨在保护英国的黑人和亚裔免受歧视,如今却被用来保护白人。迈克尔为这句话付出了一年徒刑的代价。1971年,他在家乡特立尼达建立了一家黑人公社。但第二年二月,这家公社却遭焚毁。警察在废墟中发现了两座坟墓,其中有公社成员约瑟夫·斯凯里特和盖尔·本森的遗体,确系为其他公社成员所砍杀。

一个国家的诞生与失败

人们执着于旧日“美好时代”的阿根廷,就像他们痴迷伊娃·庇隆的遗体:那个没有了骨骼,以蜡代替血,一日日地萎缩、塌陷下去的躯壳,正可以作为这个国家的象征。19世纪70年代至20世纪初,在无垠而富饶的草原上,以农牧业为核心,依托背后巨大的国际市场,刚刚通过一场种族灭绝式的沙漠征服吞下大片领土的新生的阿根廷,在43年内保持着6%的经济增速,1914年其人均GDP甚至超过当时的德国、法国与意大利。

奈保尔游历的现代阿根廷,却是混乱、危险而迷惘的,甚至作家本人,都差点被当成游击队员处决。那是1977年3月的一天,军政府与游击队之间的“肮脏战争”已进入第二个年头。那天,奈保尔在阿根廷北部的萨尔塔古镇暂住,正乘坐巴士前往胡胡伊游览,过省界时遇上警察查证件,但他把护照放在了萨尔塔的酒店里,又因为他那一副黑社会脸,被警察带进了警哨盘问。但那是阿根廷北部,一个与从欧洲搬过来的布宜诺斯艾利斯相比更具殖民地色彩的地方,在燠热的原始森林与旧日西班牙帝国交汇处,生出如同结核般的市镇。印第安人住在那里,那里少有“发达国家”的痕迹,甚至电话也很少能打通。经过噩梦般的等待,警察终于接通了首都的电话,确定任何一份游击队名单上都没有V.S.奈保尔这个人。

至于那些游击队员,奈保尔引用了一位见证人的话来形容他们:“他们反对美国。但其中一个在一家美国公司任高层。他们人格分裂;有些人其实不知道自己是谁。他们把自己看作是某种漫画书上的英雄。白天是办公室里的克拉克肯特,晚上是带枪的超人。”我们离20世纪这个极端的年代已经太远,难以理解那横行街头的杀人汽车、公然以绑架等罪行迫使大众噤声的军政府,以及那个年代阿根廷人对酷刑的痴迷。无论左派、右派都将政治作为战争的延续而非相反。人民的酷刑即是正义,军政府针对人民的酷刑则不可忍受。

自从胡安·庇隆提出不同于资本主义与共产主义的“第三位置”,而他的夫人伊娃·庇隆又以民粹主义加固了这一阿根廷本土的意识形态以来,所谓庇隆主义就成了左派与右派的大杂烩。正是他们,第一个庇隆时代的遗腹子们,呼唤着胡安·庇隆的回归:作为一个符号,作为历史的一次阵痛般的反复。1974年,庇隆在他的第三个总统任期上去世。此后,这个国家落入一个又一个军事独裁者之手:从魏地拉到加尔铁里。最后,马岛战争的失败和触目惊心的通货膨胀,敲响了独裁政权的丧钟。但那个旧日的阿根廷,博尔赫斯诗中的国家,却再也无处寻觅,或许它从未存在过,就像一次持续百年的幻肢痛。

航向未来的方舟

无论是关于故乡特立尼达的报道,还是对曾旅居过的阿根廷鞭辟入里的分析,尽管都十分厚重,却也只是这本大书中的一小部分。奈保尔敏于观察,并且有以清晰、古典的文风对一个社会、一个国家进行总体判断的勇气。当然,我们不能以学术著作的严肃性要求他。这些文字可以构成一个来自加勒比岛国的漂泊者的心灵图景。因为文学在他那里,是一种让他冲破如蛹一般包裹自己的岛屿的力量,这力量迫使他航向普适的人道主义,但同样也让他处在某种被连根拔起的状态,他焦虑于找不到真正容纳自己的土壤,这份焦虑转化为他的一部部小说、游记与新闻报道。那个小地方仍是他血液里的东西,困扰他、束缚他,所以他不断地要到更大的世界里去,从他的小岛到伦敦,再到世界,他的人生与他的写作,就是反复地成为异乡人。

他不断描绘第三世界种种政治衰败的细部,勾勒出如蛛网般绵密的暴力网络。对那个充斥各种运动的六七十年代,他基本保持着一种保守主义的立场。那个年代欧美发达国家中弥漫的学生运动,他也只称其为“戏剧”。这些革命的拟像在阿根廷变成了血的观念,变成左右翼之间的暴力循环,一场场酷刑、一次次绑架、没有尽头的游击战。而在他的同乡迈克尔·X身上,奈保尔也嗅到了肤浅与虚伪的气息。危险在于“他没能理解他的某些中产阶级受众:他们只确定这一切都很安全,他们没有观点,只有本能的反应和零星的冲动,有时候沉溺于游戏;中产阶级革命者们追赶革命的脚步就像追赶剧院的潮流,他们奔赴风起云涌的革命中心,但兜里都揣着返程机票。”

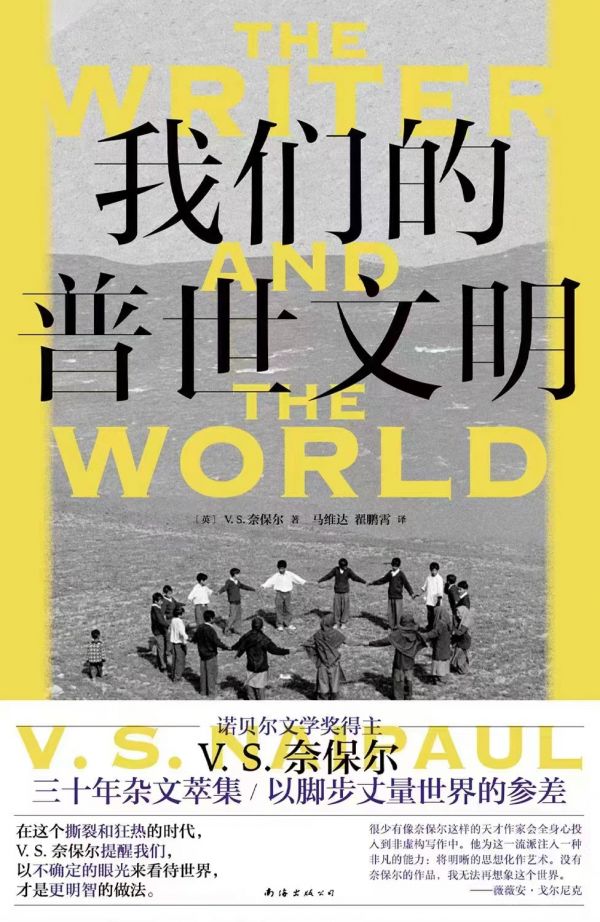

《我们的普世文明》

[英] V.S.奈保尔 /著

马维达 翟鹏霄 /译

新经典文化 /南海出版公司

2022年8月

如今再回看奈保尔描述的那些地点、那些事件:安圭拉仍是英国属地,毛里求斯依旧不为人知,阿根廷仍在通货膨胀中挣扎,印度仍困在他百万叛变的今天。仍有许多人渴望暴力变革,无论是左派的,还是右派的暴力。人类社会仍有可能会被党同伐异撕裂,陷入一场又一场无休无止的内战。但正如南非大法官奥比·萨克斯所经历的,断臂上会开出花朵,只要人类依旧能够许诺爱,能够以宽恕与人道来救赎恶,只要人类依旧相信真理有其超越性的力量,为了真理与知识,可以忘却党派和主义之间的纷争。

奈保尔是一个文风尖锐的作家,并不是社会学家或政治学家。他的游记,虽然常常使用鸟瞰视角呈现社会的全景,但归根结底,他写的依旧是人。他没有所谓政治理念的狂热,不为任何意识形态而写,只是尽量写得真诚、直率。这也是为什么,在写完他对博尔赫斯的印象后,他会宕开一笔去写一个阿根廷中产家庭如何在混乱的经济形势下经营自己的财产。后者——普通人为生存而作的努力与前者高蹈的思想、文学实践,同样是这个国家的剖面。在历史的河流中,他们都同样消融如积雪,尽管后者会在文化的结蒂中更长久地保有他的印痕——几百年,或者上千年。在更大的时间尺度上,甚至人类本身都只是一个瞬间的现象,但我们的生活仍有英雄主义的断片:尽管我们渺小、逼仄、充满局限性,尽管我们被挤入这无止境的现代性规划之中,尽管我们只是被压缩为经济增量中的一枚小数点,但我们存在,并且希望透过我们的存在,改变这个世界,哪怕只是一点点。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号