李直/文 在过去的几十年里,数字技术像一股不可阻挡的浪潮,彻底改变了我们的生活。

很多人相信,这些先进的技术能把我们从资本主义的束缚中解放出来,这种乐观的想法被称为“加州意识形态”。

“加州意识形态”像是一个美好的梦想,把1960年代的“嬉皮士精神”和对自由市场的无限憧憬混合在一起,想象着一个既自由又富有的数字乌托邦。在这个乌托邦里,人们觉得新技术能打破地域限制,让每个人都能像在小村庄里那样亲密无间地交流,没有等级和权力的隔阂。

有些人觉得这样能让社会变得更平等,像是回到了“礼物经济”的时代,摆脱资本主义的束缚。而另一些人则觉得,新技术能让每个人都成为自己的“企业家”,靠自己的努力和创意致富,克服资本主义的缺点。

但现实却给了这个梦想一记重击。虽然数字技术飞速发展,但资本主义经济并没有因此焕发新生,反而遇到了增长乏力的困境。特别是在2008年的全球经济危机后,很多国家的经济都陷入了停滞,而这时,平台经济却如雨后春笋般涌现。

更糟糕的是,数字技术似乎并没有解决资本主义的老问题,比如经济虚拟化、富人更富、穷人更穷,还有社会治理的混乱。面对这样的现实,一些学者开始怀疑,数字技术是不是反而让资本主义变得更加糟糕了?

他们甚至提出了一个惊人的观点:资本主义正在“封建化”。

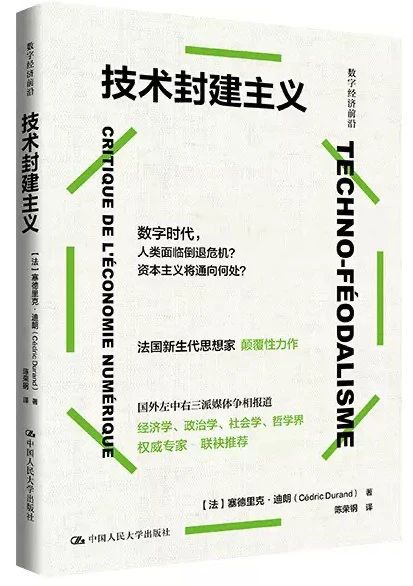

这听起来很不可思议,但左派和右派的学者竟然在这个问题上达成了某种共识。法国的经济学家塞德里克·迪朗就深入研究了这个问题。他写了一本书叫《技术封建主义》,认为我们现在的资本主义正在向一种新型的封建制度转变。不过,迪朗并没有完全放弃希望,他相信人类社会还是有可能超越资本主义的。

《技术封建主义》

[法] 塞德里克·迪朗 | 著

陈荣钢 | 译

中国人民大学出版社

2024年7月

他的分析不仅深入,而且很有系统性,让我们能更清楚地看到当代资本主义的新变化。

数字技术革命下资本主义的演变

在书中,迪朗用简单明了的语言,解释了为什么数字技术可能会让资本主义变得像封建时代那样。迪朗认为,封建主义生产方式需要特定的产品生产形式(劳动过程)和经济剩余分配形式(占有关系)的组合:

从生产来看,封建主义劳动过程的特征是普遍规模较小,缺乏协作,因而生产的社会化程度较低;

从财产关系来看,封建领主世袭性地垄断了土地的所有权,小生产者只能依附于封建领主才能获得必要的生产条件;

从剩余分配来看,生产者的剩余会以徭役和租金(贡赋)的形式转移给封建领主,使得剥削具有一目了然的特征。

由于封建主义生产方式缺少商品货币关系,劳动者也没有选择上的自由,只能依附于特定的封建领主,因而封建领主是依靠超经济的强制手段来保证经济剩余的榨取,包括政治、法律或军事手段。

因此,封建制度下的政治领域和经济领域并不独立。这与资本主义生产方式形成了根本性的对比,因为在资本主义制度下,剩余价值的生产与榨取是通过劳动力市场和劳资之间的契约这种非政治的手段来实现的。简而言之,在马克思主义理论看来,封建制的社会关系以带有超经济的强制性人身依附关系为特征,并将经济剩余以租金或贡赋的形式进行转移。

那么数字技术的发展是如何让资本主义社会重新封建化的?

迪朗在书中,分别就数字技术下社会关系的新特征以及数字经济中的租金转移机制进行了讨论,从而确认了资本主义封建化的趋势。迪朗谈到,网络空间正在成为新的“领土”,网络空间链接的各种终端能够采集的数据正在成为“领土”上的资源。所有的平台企业,都在试图通过构建多平台的平台体系与配套的终端体系,来占有更多的网络领土并攫取数据。

有学者将这一过程称为“数字圈禁”,而在数字领地的内部,用户经受的是自动化的算法治理。在迪朗看来,算法治理通过各种概率预测,剥夺了主体的反身性空间,也就是剥夺了主体挑战现实的能力。

尽管Uber司机觉得自己不受老板的监管,想不想工作、几点工作完全取决于自己,好像获得了某种自主权。但是,除了遵循平台算法给出的订单、路线与价格,他们别无选择。因此,迪朗谈到,数字统治下的灵活性和自由,实际上是“虚假的自主权”。算法治理形成的是一种“自动化社会控制”,而这种“集体权力自下而上的象征性结晶过程,以权力的形式,反作用于追求自身目的的组织对个人行使的权力”。

从这个意义上来说,封建制特有的人身依附关系(用户—平台关系)和超经济的强制在数字技术的帮助下得以复活。

接着,迪朗讨论了数字技术的发展如何复活了封建制下的租金与贡赋的转移机制。

在迪朗看来,数字技术所推动的租金转移机制的关键在于平台对无形资产的垄断。伴随着资本主义生产方式和国际分工的演变,基于无形资产(知识产权、品牌、专利以及数据)的垄断推动了全球价值链的“微笑曲线”的演变。这使得微笑曲线左端(设计与研发)和微笑曲线右端(销售与服务)能够获得的利润不断增加,而微笑曲线中段(生产)的利润在不断减少,这是因为处于微笑曲线两端的无形资产的所有者可以通过租金获得更多的收益。

在具体的租金转移机制上,迪朗谈到了知识产权租金、自然垄断租金、无形资产的级差租金和动态创新租金四种形式:

知识产权租金:核心企业基于知识产权(专利、版权、商标)的垄断而产生的租金,这体现了核心企业对生产要素的直接控制。

自然垄断租金:核心企业可以依靠对整个产业链的严格控制来获得更多的利益,反映的是核心企业在全球分工中对直接生产者的控制。

无形资产的级差租金:无形资产规模报酬接近无穷所带来的收益,反映的是无形资产的特性。

动态创新租金:核心企业依靠不断积累的产业链上的数据进行持续性的创新,不断获得新的租金。

迪朗谈到,虽然“加州意识形态”认为互联网能让小资本创新,打败大垄断,但实际上,平台公司利用数字技术,反而搞出了新的垄断。这并不是说资本主义完全变成了封建主义,但数字技术确实让资本主义有了一些封建主义的特征。

迪朗对这种封建模式的分析,具有理论上的超越性,给基于政治经济学的数字经济分析带来了新的理论视角。

退化的社会化

到目前为止,关于数字技术和生产的社会化如何相互影响,政治经济学领域的讨论还不算多,但理解这些关系对看清社会的运作方式非常重要。迪朗在书中,把这个问题引入了数字经济的政治经济学分析中,给了我们很多新的思考。

资本主义生产方式的发展会不断地提高生产的社会化程度。马克思在《资本论》曾谈及社会分工和个别分工的不同协调模式:社会分工主要依靠市场的交易进行协调;后者主要依靠劳动过程内部的计划进行协调。

意大利贝加莫大学经济学教授里卡多·贝拉弗尔(Riccardo Bellofiore)认为,这是生产社会化的两种表现:社会分工的市场协调是“后验的社会化”,因为东西卖出去后,我们才知道大家的劳动是怎么联系在一起的;而工厂里的分工是“即刻的社会化”,因为工人们直接在一起工作,技术和管理让他们形成了紧密的协作。

总而言之,随着资本主义的发展,后验的社会化与即刻的社会化都在不断发展,提高了生产的社会化水平;而封建主义则是以小规模生产(缺乏即刻的社会化)为特征,同时又缺少商品货币关系(后验的社会化),所以生产的社会化水平很低。

现在,在技术封建主义中,数字技术的发展是否重新带来封建主义的低水平的生产社会化? 迪朗认为,数字技术的发展没有降低生产的社会化水平,但是却创造了一种“退化的社会化”。

这是什么意思呢?

迪朗认为,数字平台的出现创造了新的社会活动的组织与协调逻辑,因为数字平台的功能就是“根据在非相关人群中发现的行为模式来操纵社会互动”。也就是说,对社会互动的控制现在被置于算法控制的逻辑之下:我们每个人在社会互动中形成数据不断成为算法优化与决策的“养料”,而社会互动又在被算法的结果“操纵”。

在此基础上,原有的协调社会分工的市场机制发生了重大变化,供求双方越来越接触到的是由算法决定的搜索、匹配和价格结果。用迪朗的话说,“作为算法协调的输入,数据使交易更加有效,但同时也更加有失公允,这在很大程度上取决于数字平台架构中隐藏的标准”。

持有更激进观点的希腊前财长亚尼斯·瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)干脆认为,市场机制已经消失了,控制数字平台的资本已经成为“完全私有化的数字交易空间的创造者(像亚马逊这样的云封地),买家和卖家都无法享受正常市场中的任何选择”。

换言之,在迪朗和瓦鲁法基斯看来,以往的市场机制已经被平台“封建领地”所控制的算法取代,平台希望“通过投资和创新来积累无形资产,从而产生各种形式的社会控制”。

更为重要的是,除了市场机制外,即刻的社会化的协调也深受算法控制的影响,例如对外卖员和快递员个别劳动过程的控制,以及对人们社交的控制。

因此,平台封建领地内部的控制原则正在成为整个社会的控制原则,但是这种掌握了“操纵社会互动”的巨大权力的平台系统,却又是私有化的。迪朗对退化的社会化的讨论,实际上揭示了资本主义生产方式社会关系的一种深刻变革。

用阿姆斯特丹大学社会学教授佩特·托恩伯格(Petter Törnberg)的话来说,那就是“平台模式在经过数十年的实验后,终于成为能适应数字技术特征的主导性组织结构。通过让社会基础设施介入一种私有化的治理形式,这种组织结构利用数字技术前所未有的重塑生活方式的能力”。

这种变化的悲观结果是“算法治理试图控制个体而不给愿望的形成留下任何空间,个体只能沦为拥有‘悲伤激情’的机器”。简单来说,“退化的社会化”其实反映了资本主义社会关系的大变化。

平台成了新的社会组织结构,它们用数字技术来控制我们的生活,但这种控制是私有的、不公平的。这就像是我们的生活被装进了一个黑箱子里,我们只能按照别人设定的规则来行动,失去了很多自由和选择。

数字经济背后复杂的社会关系

迪朗在本书中系统性地阐释了,掌控数字技术的核心企业如何实现租金的转移,这实际上是一个非常重要的理论问题。

在政治经济学理论看来,收入的具体形式实质上是收入背后的社会关系的反映,而分析平台收入的本质可以揭示平台运行背后所涉及的经济与社会关系,这是从理论层面分析平台的重要组成部分。

在马克思的理论体系中,工资、利润、商业利润、利息以及地租,都是不同经济主体在特定社会关系下参与社会生产而产生的特定收入形式,但大量研究却忽视了这个问题的复杂性。不少学者都直接认定了用户活动与价值和剩余价值生产之间的直接关系,即用户的“免费劳动”正以无酬的形式,在为平台创造剩余价值。

这些研究看似将马克思的批判性分析延伸到了劳动力的再生产环节,认为平台的出现把劳动者的日常生活转变为资本生产剩余价值的剥削过程,因而加深了对劳动者的剥削和劳动的异化程度,但是实际上却忽视了平台的收入在本质上涉及的社会关系。

迪朗的分析却完全不同。

相较于不断重复“平台在剥削用户”这种逻辑,迪朗的四种租金转移机制,揭示了更复杂的事关数字经济运行的社会关系,涉及平台、用户、外包的生产者、依赖平台无形资产的各种主体间的关系。

迪朗的这种分析,实际上可以被嵌入到更广泛的对资本主义经济正在转向食利者经济的讨论。最本质的问题在于,经济的食利者化——也即迪朗在本书中提到的凡勃伦的掠夺逻辑——会改变资本主义创新的方向。

一旦租金的逻辑成为主导,会出现“用于保护和扩大数字地租控制权的投资优先于生产性投资”的局面,这正是“新兴生产方式的反动性”所在。

这实质上改变了资本主义经济的活力。

用迪朗引用佩里·安德森(Perry Anderso)的话来说,资本主义的竞争是累加式的,创新可以带来所有竞争者的繁荣,而封建领主为了土地扩张而进行的军事竞争却是一种零和博弈。

平台之间为了争夺用户从而不断扩张自己封建领地范围的竞争,更接近于传统封建领主间的军事竞争。正如瓦鲁法克斯所言,平台吸引用户“并不是因为它提供的价格更低,也不是因为它所建立的更高质量的‘友谊’或‘关联’”,而是通过基于新的在线体验为“云农奴(用户)创建了新的云封地”。

此外,持续性的租金转移无疑会加剧收入不平等和经济增长疲软等一系列问题,因此探究食利者经济的发展是厘清资本主义发展动向的重要维度。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号