经济观察报 关注

2025-07-25 19:02

![]()

大约10年前,当小珂(化名)还在成都上大学时,家乡丽水修建机场的消息就已传开。为了这座机场,听说削了好几座山,搬了不少村。那时,小珂每一次往返丽水和成都,母亲都会驱车数小时,沿着高速公路穿梭于丽水到杭州或温州的机场之间。漫长的路途让人困意十足,那些年里,她总是盼着丽水机场快点建起来。

7月18日,这座镶嵌在崇山峻岭中的机场终于迎来首航。当天,前来围观飞机起降的人群比乘客还要多。有人不解,这座浙南小山城为何要建一座机场。更何况,它只有一条跑道。但对小珂和许多丽水人而言,这条跑道连接了家乡与蓝天,不仅让家乡不再遥远,归乡不需要漫长的周转,也可以让更多的人来看秀山丽水的美。

在中国,还有不少像丽水机场一样建在中小城市的机场。就在不久前,官方批复了新建鹤岗萝北机场的初步设计,这座以“低房价”闻名全国、面临资源枯竭和人口长期外流困境的收缩型城市,可能比部分GDP破万亿的发达城市更早实现“机场梦”。

中国民航局数据显示,截至2024年底,中国境内运输机场共有263个,其中有81%的机场位于三线及以下的中小城市。从客流量来看,2024年,在有机场的213座中小城市中,84%的机场规模属于客流量在200万人次以下的中小机场,并且32%左右的中小机场客流量出现下滑。

面对这样的数据,人们不免要生出疑问:对那些中小城市而言,修建机场是否有必要?答案或许不能简单地用数字来衡量。

小城市建机场

中国航协特邀专家林智杰在接受经济观察报采访时表示,判断一个城市是否适宜建设机场,有多个维度的评估。从经济层面看,需要考虑城市人口规模、区域GDP总量等指标;从交通需求看,则要考量现有地面交通网络完善程度、与邻近机场的时空距离等要素;从地理条件看,则要评估可用建设用地条件、空域资源状况等硬件因素。此外,还要分析当地旅游资源的丰富度等软性条件。

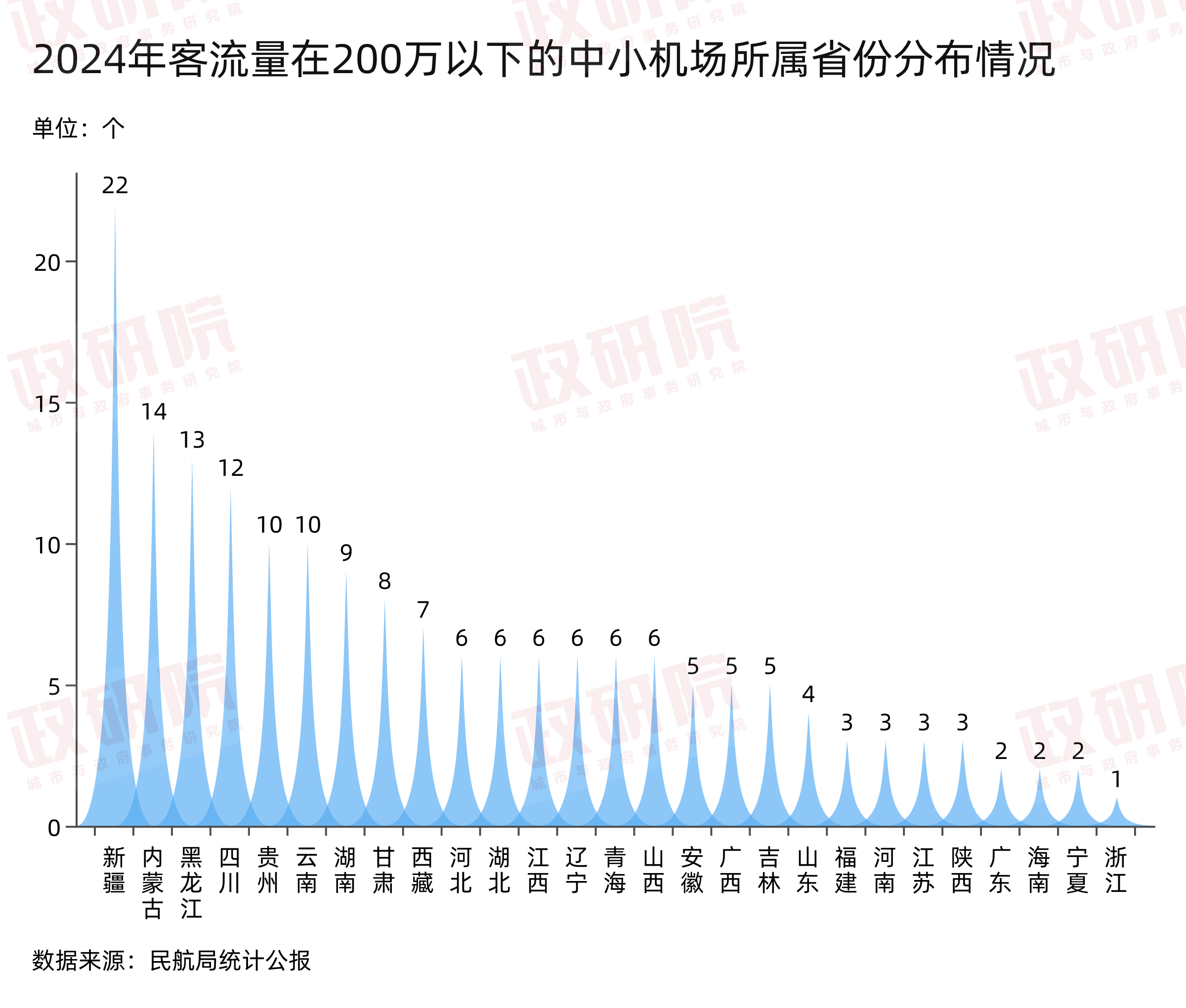

2024年,在客流量为200万人次以下的179个中小机场中,分布在新疆的中小机场数量最多,达22个;其次是内蒙古和黑龙江,机场数量分别达14个和13个。此外,四川、贵州、云南的中小机场数量也均在10个以上。整体来看,这些中小机场大多位于中西部地区。林智杰认为,中西部地区由于地理条件限制,更依赖民航运输来保障与全国其他地区的联通。因此,在机场项目的建设规划上,国家也专门加大了对中西部地区的政策倾斜和支持力度。

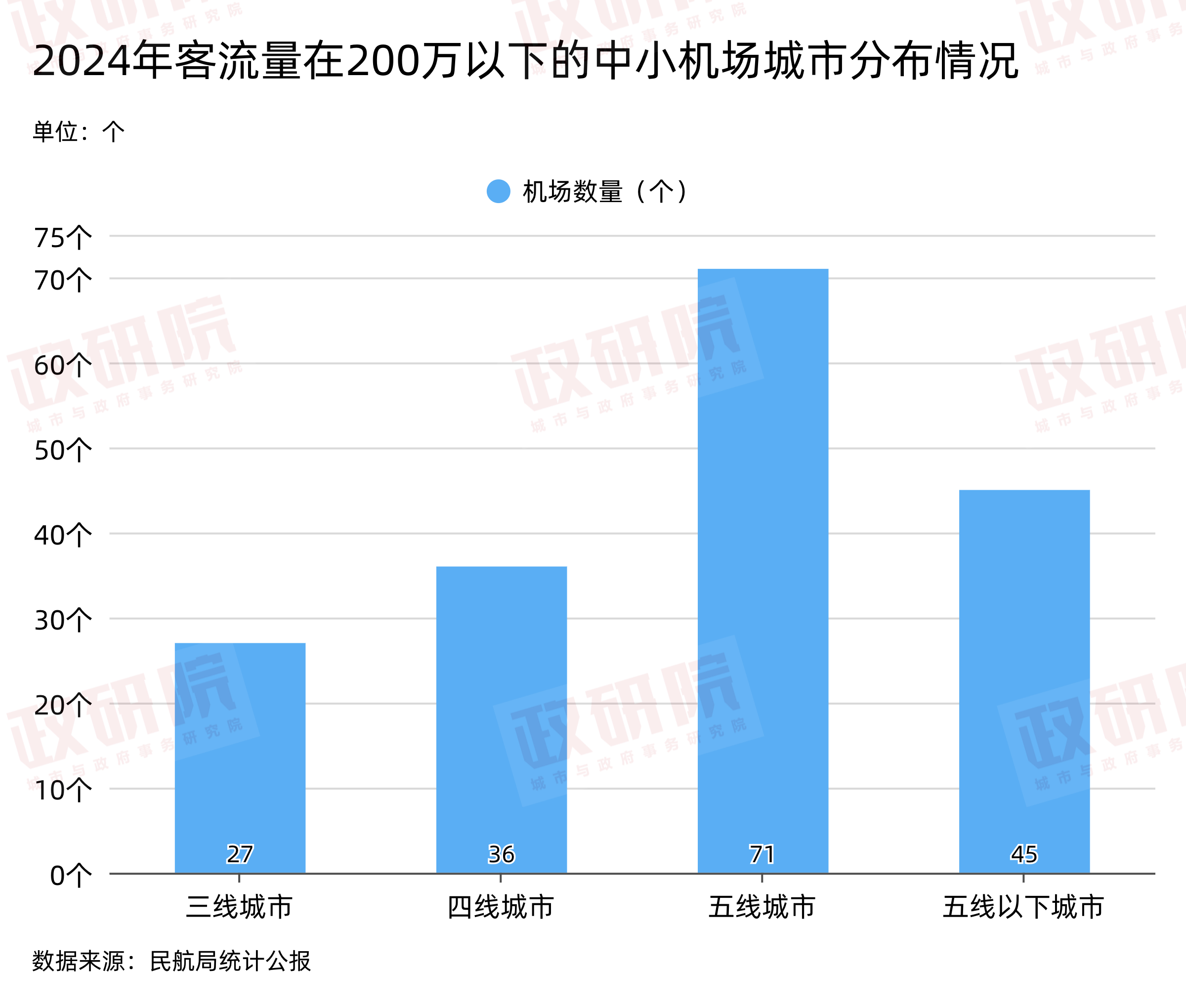

根据《2025新一线城市魅力排行榜》的城市类型划分,中小机场的布局呈现明显的下沉特征。具体来看,近四成的中小机场选址于五线城市,另有25%的中小机场分布在五线以下的城市,这些城市大多为县级行政单位,比如新疆图木舒克唐王城机场、位于四川松潘县的九寨黄龙机场等。

为何小城市热衷于建机场? 中国民航大学航空经济与发展研究所所长李晓津对经济观察报分析道,从短期效益来看,机场建设能显著拉动地方GDP和税收增长。这一效应在中西部经济欠发达地区尤为突出,当传统招商引资见效缓慢时,机场项目却能快速带来可观的经济增量。研究发现,2024年,全国GDP增速为5%,机场所在城市的GDP增速,相比全国水平大约快1个百分点;机场所在城区的GDP增速,相比全国水平约快2个百分点。尤其在旅客吞吐量小于100万人次的小机场,其所在城区的GDP增速相比全国水平大约快3个百分点。

从中长期发展的维度来看,机场建设可以放大所在城区、城市的产业优势,带动旅游、物流、贸易、农业等产业发展。即便在“收缩型城市” 中,拥有机场的城区往往能保持扩张活力,形成“收缩城市中的增长极”。由此可见,对于没有机场的中小城市而言,新建机场不仅能提升城市形象,更能切实推动城市发展,方便本地和其他区域旅客往来。

林智杰进一步补充道,机场对城市发展的价值,体现在两个关键维度。一方面,修建机场能够大幅的改善城市的交通条件,3公里的公路只能联通两个村庄,但3公里的跑道却能够联通全世界。另一方面,民航的投入有巨大的乘数效应,1元的投入能产生8元的产出,能够有效地带动上下游的产业发展。

中小机场亏损

既然新建机场有如此多的好处,以亏损来赚取城市发展,就成为很多城市的选择。

2024年,中国机场全行业实现营业收入1136.7亿元,同比增长8.5%,这一成绩较上年已大幅减亏66.1亿元,亏损额仍达130.6亿元。

在这一背景下,中小机场的运营压力尤为突出。

从投资回报角度看,中西部地区由于地形复杂,新建一个中小型民用航空运输机场的初始投资一般在12亿元至15亿元,而每年折旧成本就超过5000万元,其收入来源主要依赖有限的航班起降费和旅客服务费,新建中小机场短时间内实现盈利,是非常困难的。这种前期投入大、回报周期长的特点,使得中小机场的财务可持续性面临严峻考验。

李晓津说,根据中国民航大学航发所的测算,年旅客吞吐量小于200万人次的机场,须需要依靠财政补助才能维持基本运转,吞吐量在200万人次到1000万人次之间的机场,运营所产生的现金流可以覆盖日常支出,只有吞吐量超过1000万人次的机场才能实现盈利。

运营数据印证了这一困境:2024年,客流下滑最严重的广西河池金城江机场和四川九寨黄龙机场,客流量分别同比骤降61.1%和60.4%,其全年客流量分别仅有2.5万人次和9.5万人次,其所属的广西机场集团和四川机场集团也分别亏损5.77亿元和19.64亿元。

此前,《民航管理》杂志2019年的一项研究抽取了东、中、西部的75个中小机场进行了研究,研究显示,78.7%的中小机场处于亏损状态,其中有45.3%的中小机场亏损额超过千万。

李晓津说,在中小城市机场客流量构成中,外地客流主要取决于当地是否拥有旅游、商贸等具有吸引力的资源,本地客流主要取决于当地人的生活水平。随着高铁网络的完善,很多小城市已建成高铁网络,会对机场客流产生分流。

截至2024年底,全国高铁营业里程达到4.8万公里,高铁在中短途出行中凭借准时、便捷等优势,对民航业造成了一定冲击。以云南省为例,2016年以前,昆明——西双版纳航线曾是国内最繁忙的航线之一,可从2018年昆楚大铁路、大瑞铁路、中老铁路相继开通后,铁路直接分走了民航客流,2024年,云南省内航班量较2019年下降了48%。

从全国数据来看,中小机场出港航班的平均航距由2019年的966公里增长至2024年的1089公里,增幅12.7%。航距的持续延伸使中小机场不得不与大型枢纽机场争夺长途航线市场,但由于运营管理经验不足、品牌影响力较弱等劣势,使其在市场竞争中处于更加不利的地位。

不过,对于中小机场的大面积亏损,林智杰认为,机场本质上是公共基础设施,机场建设是民生工程,其核心价值在于服务地方经济发展和乘客出行需求,而非单纯追求盈利。每个城市的地铁,公交车,高铁,几乎全部都是亏损的。相比之下,民航业中航空公司和机场的盈利比例相对较高。

“输血”与“造血”

既然亏损是常态,那亏损中的中小机场如何运营下去?

综合来看,财政补贴是中小机场覆盖成本、维持商业运营的最重要资金来源。其中,民航局每年都要安排专项资金用于补贴。2020年出台的《民航中小机场补贴管理暂行办法》中明确指出,补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次及以下的民用机场。

2021年至2025年,民航局给予中国民航中小型机场的财政补贴资金累计达106亿元,其中,九寨机场、库尔勒机场、腾冲机场、南充机场、大理机场等在此期间的补贴资金均累计超过1亿元。

另据民航局公告,2025年,全国188家中小机场拟获得共计24.05亿元的补贴资金,获补贴的中小机场数量同比增长了16.77%,补贴金额同比增长34.34%。其中,123个中小机场获得的年度补贴金额超过1000万元。具体来看,2024年客流量下滑最大的九寨黄龙机场将获得高达5676万元的最高补贴,拟获最低补贴额度的安阳红旗渠机场为352万元。

财政补贴终究是“输血”,要想长久活下去,机场也得增强自身的“造血”功能,那这些中小机场的“造血”能力怎么样呢?

从收入结构来看,机场收入一般分为航空性收入和非航空性收入两大类。兰州交通大学一项研究指出,绝大多数中小机场的持续经营完全依赖航空性收入和政府补贴,但与航空性业务相比,其实非航空性业务的毛利率较高,盈利空间更大。

其中,惠州机场就是一个成功案例,2021年,惠州机场实现盈利662万元,其盈利的关键在于非航空性收入:机场通过深度挖掘商业潜力,实现了机场商铺100%的高出租率,并保持优异的合约履行,其非航业务收入达到2668万元,较上年增长15%。

同时,中小机场要提高航空性收入,也要积极融入综合交通体系,发展“干支线联运”和“空铁联运”。这些运输模式一方面能扩大中小机场的客源腹地范围,将高铁沿线的潜在客群转化为航空旅客;另一方面可以通过与其他交通方式的优势互补,降低单独运营的边际成本。更重要的是,这种协同发展模式还能提升中小机场在区域综合交通体系中的节点价值。

以鄂尔多斯机场为例,该机场通过与高铁网络的有效衔接,将服务半径延伸至周边200公里区域。数据显示,2024年该机场中转旅客量达到18.6万人次,较上年增长40%。再看云南省的实践,他们以昆明长水国际机场为核心枢纽,联动丽江、西双版纳、芒市等主要机场,并协同大理、腾冲、保山等11个支线机场,构建起覆盖全省的1小时航空服务圈,这不仅提升了旅客出行便利度,也为当地旅游经济发展提供了支撑。

纵观这些中小机场的故事,折射出中国城镇化进程中一个普遍存在的矛盾:基础设施建设的超前投入与地方实际需求之间的落差。

显然,那些中小城市建设机场的热潮并未止息,在新的经济周期内,一些城市甚至更渴望通过机场建设,来为城市发展谋取新的增长空间。

当我们在讨论该不该建、值不值得建时,或许更应该思考的是,如何让这些已经建成的机场更好地服务当地发展,而不是沉重负担。毕竟,每一座机场背后,都关系着千千万万普通人的出行便利和生活品质。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号