经济观察报 关注

2025-10-05 07:48

![]()

经济观察报记者 王雅洁

在国庆黄金周的热门旅游榜单上,安阳这个名字很少出现在前列。与洛阳、开封等古都相比,这座河南省内的“七朝古都”保持着中原城市特有的低调。

然而,正是这座看似普通的北方小城,守护着中华民族最重要的文明密码——甲骨文。

从安阳东站驱车前往市区,沿途不见其他旅游城市常见的巨幅宣传画。出租车司机师傅说:“安阳不像洛阳有牡丹,不像开封有清明上河图,但我们有最老的文字。”

龙骨重生

1899年秋,北京城的一剂药方,无意间叩开了沉睡三千年的文明大门。

时任国子监祭酒的王懿荣因患疟疾,在从达仁堂药店抓回的中药“龙骨”上,发现了一些奇异的刻画符号。

这位精通金石学的官员敏锐地意识到,这些符号绝非自然纹理,而是古老的文字。

这是一个改变中国古史研究的决定性时刻。

王懿荣当即派人到达仁堂,以每片二两银子的高价,将店内所有带字龙骨全部收购。此后,罗振玉、刘鹗等学者相继加入研究,最终循着药材商的线索,将目光投向了河南安阳西北郊的小屯村。

1908年,罗振玉首次考证出这些甲骨出土于安阳小屯,并断定此处为“武乙之都”。1915年,他亲赴安阳考察,进一步确认这里就是《史记·项羽本纪》中记载的“殷墟”。

自此,一个湮没在历史长河中的王朝渐渐浮出水面。

1928年10月,中央研究院历史语言研究所派董作宾赴安阳进行首次试掘,拉开了中国考古学界科学发掘殷墟的序幕。

在随后九年的十五次发掘中,共出土有字甲骨24,918片。

董作宾在《殷墟文字乙编》中记述:“每当雨季过后,小屯村北的农田里总会被冲出许多甲骨碎片,当地农民称之为‘龙骨’,多年来一直被当作药材贩卖。”

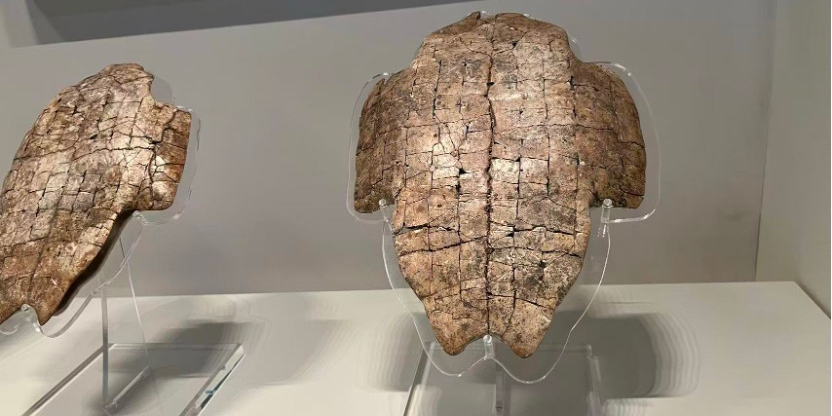

在殷墟博物馆地下一层的恒温恒湿展厅里,那片著名的“祭祀狩猎涂朱牛骨”静静地躺在展柜中。这块长32.2厘米、宽19.8厘米的牛肩胛骨,正反两面共刻有93个工整秀丽的甲骨文字。

讲解员表示,这些文字记录了商王武丁时期的一次重要祭祀和狩猎活动。笔画间的朱砂,历经三千年依然隐约可见,说明这曾是商王室的珍贵档案。

甲骨学的百年研究,逐步揭开了商代社会的神秘面纱。

据《殷墟甲骨文刻辞类纂》统计,目前已发现的甲骨文字约4300个,其中经过学者考释能够确识的字约1500个。这些文字构建起中国最早的文字体系,内容涉及祭祀、战争、田猎、农业、天文、医药等方方面面。

在殷墟博物馆讲解员看来,这些文字不是冰冷的文物:“比如这片卜辞记载的‘月有食’,与现代天文学推算的结果完全吻合。每个字都在讲述商代的社会生活。”

在展厅的另一角,一片记载车祸的甲骨上面刻着:癸巳卜,壳贞:旬无祸?王占曰:乃兹亦有祟,若称。甲午,王往逐兕,小臣叶车,马磔,王车,子央亦坠。

这段文字记载了商王武丁在甲午日狩猎时,小臣叶的车马发生事故,连带商王的车也受损,子央从车上摔下。

该博物馆讲解员介绍,这个‘车’字,是当时马车的真实写照。甲骨文中的车字,有车轮、车轴、车辕、车衡,甚至还有系在车衡上的马轭,完全是对实物的忠实描绘。

如今,这些承载着中华文明源头的甲骨,正通过数字化技术获得新生。

从王懿荣偶然发现的药铺龙骨,到如今体系完备的甲骨学,这片土地上出土的每片甲骨都在诉说着同一个事实:三千年前的商代人,与我们有着相似的情感与困惑,他们在龟甲兽骨上刻下的,不仅是问卜吉凶的文字,更是一个有生命力的文明记忆。

据统计,迄今殷墟共出土甲骨约15万片,散布在世界各地博物馆和私人收藏家手中。每一片的解读,都在为我们拼接出更加完整的商代文明图景。

正如甲骨学家李学勤公开所说:“甲骨文的发现,把中国人民的历史观念提早到三千多年以前,这是世界上任何文明古国都难以比拟的。”

市井与地下的对话

清晨六点,当第一缕炊烟从洹河边的仓巷街升起,62岁的李兴恒已经在他的扁粉菜馆里忙碌了两个小时。

切葱花、熬骨汤、备油饼,这些动作他重复了三十八年。

而在仅一墙之隔的殷墟遗址保护区,晨雾还笼罩着三千年前的夯土基址,考古队的工作人员正在为新一天的发掘做着准备。

李兴恒一边麻利地切着油饼,一边用沾满面粉的手指比划:“小时候在洹河边放羊,经常捡到这种带字的骨片,那时候哪知道是国宝,还拿来当石子玩。”

他的扁粉菜馆距离殷墟宫殿宗庙遗址挺近,每天清晨,第一批食客中经常能看到刚从考古工作站出来的研究人员。

这种地上与地下的对话,构成了安阳独特的城市气质。

在殷墟保护区内的现代民居中,居民们早已习惯了与文物比邻而居的生活。

64岁的王大爷家就在妇好墓遗址旁,他指着院墙说:“1987年考古队来发掘时,就在我家后院挖出了那对著名的青铜鸮尊。现在每天散步都会经过那里,感觉三千年的历史就是我邻居。”

在中国文字博物馆的创意展区,这种古今对话以更富创意的方式延续着。

年轻的设计师向参观的游客展示着她设计的甲骨文系列文创产品,她把日、月、山、水这些基础文字设计成了系列徽章。

设计师没想到,最受欢迎的是“梦”字——在甲骨文里,它描绘的是一个人躺在床上闭目休息的样子。她的工作室去年营收不菲,在她看来,证明古老文字在当代依然具有强大的生命力。

如今,数字化技术正在彻底改变甲骨文的研究方式。

过去,研究人员需要戴着白手套,用放大镜一片片比对,现在通过人工智能算法,可以在数小时内完成以往需要数月的手工拼合工作。

不过,技术只是工具,人工智能可以帮助我们快速匹配断裂面的形态特征,但文字内容的释读、历史背景的解读,仍然需要研究人员的专业判断。这才是真正意义上跨越三千年的合作。

古今之间

午后14:00,文峰塔的影子正好投在咖啡馆的屋檐上。

一群“90后”创业者正在咖啡馆内讨论甲骨文表情包的研发,三千年前用于占卜的文字,如今成为社交媒体上的时尚符号。

彼时,在殷墟考古工作站,年轻的考古队员们正在用全站仪对新的发掘区进行测绘。

夜幕降临,殷墟遗址恢复了宁静。

在城市的另一个角落,一家以甲骨文为主题的轻食咖啡店亮灯到晚9:00,来打卡的大学生表示,在这些古老的文字里,能找到内心的平静。

从商人在龟甲上刻下第一个字,到今天学者在屏幕前破译这些密码,安阳始终是这场跨越三千年文明对话的见证者。

在这里,过去从未真正过去,它只是换了一种方式,活在每一个寻常的日子里,活在扁粉菜的热气里,活在年轻人创作的文创产品里,活在这座城市的每一次日出日落中。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号