2023年春天,付强离开了滴滴。

那一年,滴滴的自动驾驶业务还在调整,资本市场冷却,行业信心摇摆不定。两年后,滴滴自动驾驶完成了D轮融资,金额20亿元。这笔来之不易的资金,让滴滴重新回到资本和政策的主场。

融资完成的消息公布几天后,旧将付强也官宣履新蘑菇车联总裁,负责AI业务的战略落地与商业化布局。

这不是他第一次换赛道。事实上,自离开滴滴以来,付强几乎每年都在重新出发。2023年3月,他加入满帮集团担任首席运营官;一年后,转至AI企业至像科技担任CEO;2025年10月,又出现在蘑菇车联的组织架构中。

这是三年内的第三次转换。对于一位在互联网与出行行业沉浮多年的高管而言,这样的轨迹既显得丰富,又带着一种明显的失速感。

早些年,付强与滴滴的名字紧密相连。2014年,他从快的打车进入滴滴,主导代驾业务,在半年内拿下市场第一;2016年升任品质出行事业群负责人,管理专车、代驾与企业级服务;2018年重返滴滴,出任高级副总裁,负责网约车与城市运输板块。

那几年,市场清晰、方向单一。滴滴要做的是规模化的、结构化的、跨场景的增长。智能驾驶被视作下一程,而资金、政策与人才的流动,也都指向那条主航道。

如今,滴滴自动驾驶的融资完成,意味着那条航道依旧延续,只是更稳、更谨慎,也更现实。D轮融资的投资方包括中关村科学城科技成长基金、北京市人工智能产业投资基金、广汽集团与广州广花基金等。资金将继续投向算法优化与量产落地,尤其是与广汽埃安合作的前装自动驾驶车型,预计将在2025年底量产。

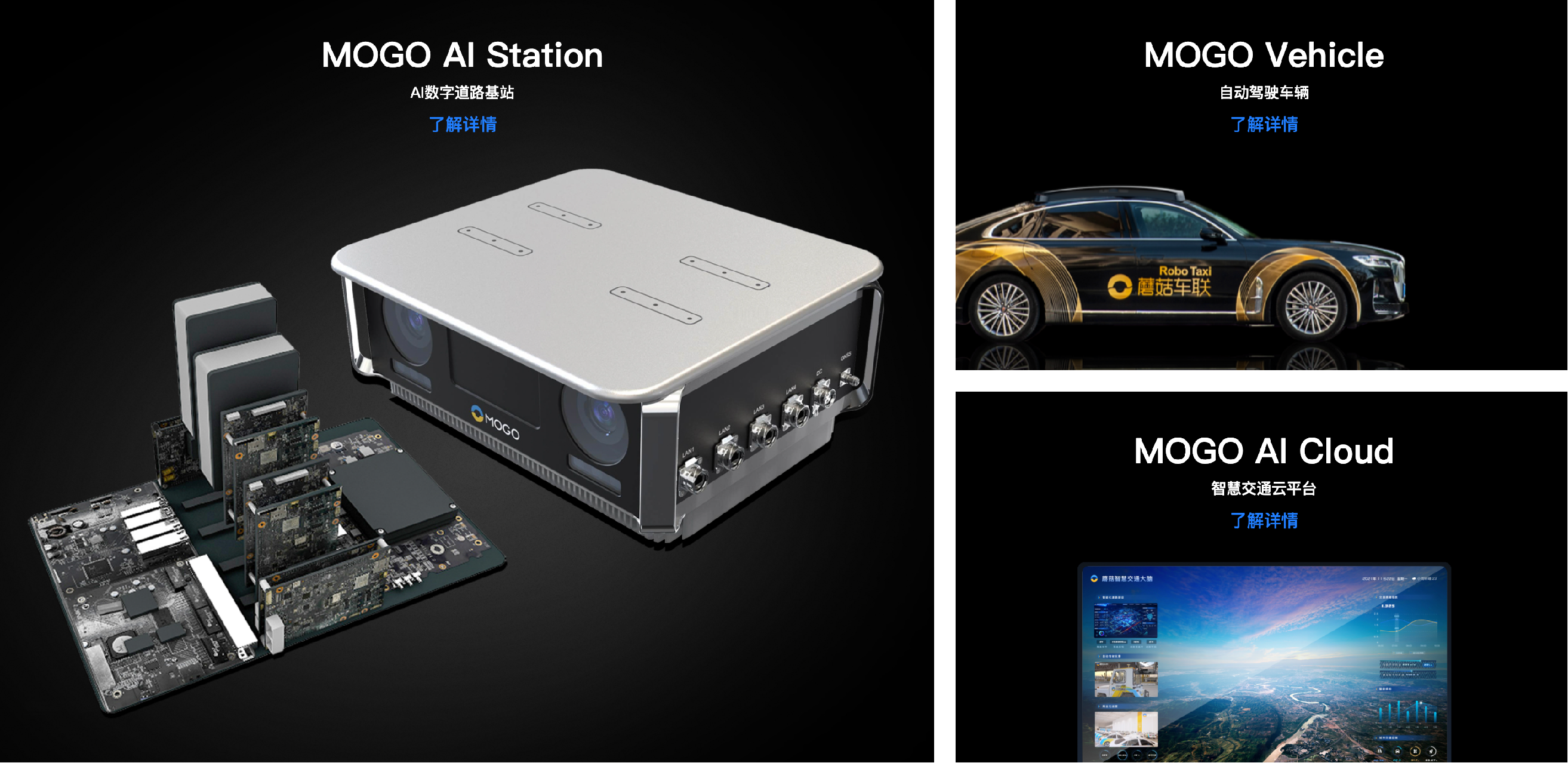

付强的新工作,则位于另一个截然不同的坐标。蘑菇车联成立于2017年,定位为“车路云一体化自动驾驶全栈技术与运营服务提供商”,官方网站展示的三大核心产品包分别是MOGO AI Station(AI数字道路基站)、MOGO Vehicle(自动驾驶车辆)和MOGO AI Cloud(智慧交通云平台)。

这家公司的技术逻辑虽然完整,但却尚未找到真正的商业节奏。它的上一次融资还停留在2023年5月6日的C2轮,金额5.8亿元。其落地项目分布在北京、湖南、云南、山东、四川等地,更多以地方数字交通与智能网联项目的形式存在。

与滴滴的越发稳健不同,蘑菇车联的状态更像是在边缘地带寻找新的叙事。它希望以AI为驱动,将车端、路端和云端连接成一个数据闭环,用算法改善城市交通效率与安全。但这套系统建设周期长,投入高,回报周期不确定。付强所负责的AI业务,正是蘑菇车联正在尝试的新方向,更像第二曲线中的另一个起点。

从滴滴到蘑菇,时间间隔并不长,但行业的气候已然不同。两年前,自动驾驶企业普遍强调规模扩张与技术领先;如今,资金更关注确定场景与盈利周期。资本趋向理性,项目回报被量化,企业讲述的故事必须更接近现实。曾经依靠资源集中和组织速度取胜的逻辑,正在被成本控制与稳态运营所取代。

在这种背景下,付强的频繁转身更像是对环境的回应。他仍在寻找那个属于自己的“下一程”,只不过行业已经不再是原来的样子。

满帮集团的货运网络、至像科技的AI打印、蘑菇车联的车路云系统,这些公司有不同的愿景,也有相似的不确定性。每一次新职位都意味着一次重新开始,而重新开始,也意味着要重新证明,每次证明都用一年时间恐怕也是不足够的。

滴滴和付强的轨迹,在这一刻形成了鲜明的对照。滴滴获得融资,走向更稳定的技术路径和量产节奏;付强进入一家两年未融资的公司,负责一个尚未成型的新业务。这种错位本身,不带戏剧性,却有一种隐约的悲凉,或者是少了一些运气,智驾行业进入稳态,而职业经理人无奈仍在漂移。

这种灰暗不是失败,而是一种被时间拉开的距离。它属于那些曾经处在浪潮中心、如今必须重新适应现实的人。资本和技术仍在继续,但故事的节奏已经变了。滴滴的融资代表确定性,付强的转身则代表仍在寻找的那一群人。

他们都还在行业中,只是站在不同的光线里。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号