既然去了舞会,那就要跳舞(1)

经济观察报 记者 郭娟 三位丈夫多多少少都有些同性恋的倾向,或者至少不那么男性化,而三位太太却是以不同的方式表现出了她们的强悍之处,她们是泽尔达·菲茨杰拉德,来自南方的贵族后裔;卡特琳娜·罗伯-格里耶,作家、演员;英格丽·卡文,歌唱家,她没有冠以夫姓,第一任丈夫是著名的法斯宾德。

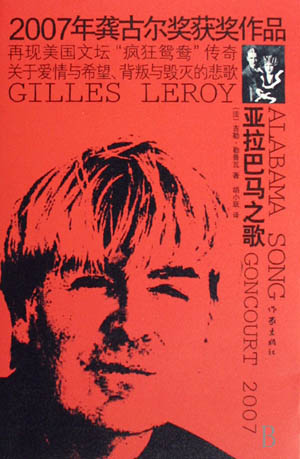

我们从三本书中读三个女人的故事,其中只有《新娘日记》是真实的,但又是片面的、私人的,《英格丽·卡文》是她的第二任丈夫为她写的一曲诙谐散漫的情歌,而《亚拉巴马之歌》的作者显然跳过了历史上更多人对泽尔达·菲茨杰拉德的评价,在书中她不再是个单纯的疯子,而是个有才华亦有感情的女人。

泽尔达·菲茨杰拉德:亚拉巴马之歌

吉勒·德鲁瓦常常被误认为是用法语写作的美国作家,大概因为他谈美国文学多过法国文学,连这部获得2007年龚古尔文学奖的《亚拉巴马之歌》也是选择了美国文坛上曾经最耀眼也引发无数丑闻和争议的夫妻,司各特·菲茨杰拉德和他的妻子泽尔达。

司各特的朋友们都痛恨泽尔达,而传记作者们采访的往往正是这些人,也相信了他们对泽尔达的说法,德鲁瓦说。他想要恢复一种平衡,却不是用公正重现历史的方法。他写了一部以泽尔达口气叙述的小说,小说可以是虚构的,也可以是真实的,斯人已逝,记忆早已模糊不清,而小说的功效也不是讨论谁是谁非。德鲁瓦年轻时代便着迷于这对传奇夫妇,先是想成为司各特那样的伟大作家,后来则更倾向于最后死于疯人院的泽尔达,她更疯狂、更矛盾,内心更不为人所知。她既掀起裙子在酒吧的桌子上跳舞,同时也写作,她是引人侧目的“南方美女”,法官的女儿,贵族的后代。在南方,“二十世纪美国最伟大的作家”简直配不上她,人人都认为她降低了身份,况且那时的司各特只是个漂亮整洁且善跳舞的小军官。

这是一个讨巧的选择,故事被人讲了千万遍,却从来没人选择从泽尔达的角度来说;况且对她内心经历过的波澜并无太多文本可做参照,作者大可随意发挥。她的“通奸罪行”,她被送进疯人院的经历,都足够戏剧化,一个“疯子”的谵妄,正可以成为小说家发挥的出口。不过德鲁瓦显然宁愿相信她并未疯狂,只是在丈夫的嫉妒心和世俗的不容下才被送进了疯人院,而那些可怕的治疗只不过是迫害的物理手段,不见得比那些隐形的杀手更可怕。在德鲁瓦笔下,司各特在才思枯竭,生活落魄到无以为生之时居然偷窃妻子的写作,或许仅仅是换来维持几个月生活的收入。她被送进了疯人院,其实从他把她从她的法国情人那里拉回来时,两个人的矛盾已经被推到了危险的极端。泽尔达最终死于疯人院的一场大火,那时司各特已经在酒精和捉襟见肘的生活中死去,他是她的爱人也是敌人,死亡却让她几近崩溃。

从另外一条线来看,有评论曾说《夜色温柔》是菲茨杰拉德小说中最接近于自传的一本,这个发生在欧洲大陆上的故事的确很容易让人联想到他个人的生活,发生在出身寒微但英俊、才华出众的美国青年和因同父亲乱伦而患上了精神病的富家小姐间的故事。那个叫做尼科儿的女子难免让人疑心起来,菲兹杰拉德是否是照着妻子造出了这样一个人物——美丽、疯狂、出身高贵。“一个天生的理想家,一个被损害的牧师,由于种种原因,信奉了上层资产阶级的理想。他到了上层社会之后失去了自己的理想和才能,开始喝酒沦落。其背景正是有闲阶级处于最有光彩、最有魅力的时候。”这背景便是美国历史上的 “爵士时代”——《了不起的盖茨比》里可以找到对这个时代最生动的描绘,司各特和泽尔达正来自那个年代,他自己就是那个天生的理想家和被损害的牧师,才华和最好的时光消耗在了对妻子的爱和责任,以及在并不属于自己的上流社会中的疲于奔命中。

- ·既然去了舞会,那就要跳舞 | 2008-07-07

- ·她叫英格丽·卡文 | 2008-04-26