站在太阳下

经济观察报 记者 郭娟 4月24日,英国泰特美术馆馆藏透纳绘画珍品展将在中国美术馆展出,泰特美术馆的策展人IanWarrell先生在英国文教处和中国的媒体见面,并介绍英国18世纪风景画家威廉·透纳的绘画艺术。这是泰特美术馆透纳的馆藏作品首次来到中国。

“希望笑里藏刀,

酋长的安全和母亲的荣耀

都交于征服者似软实辣的手上;

西方海浪上方,一轮血红的太阳

在日渐浓密的雾霾中

散发暴风雨临近的信号,

太阳消失,兆头不祥。”

——威廉·透纳

(WiliamTurner),1817

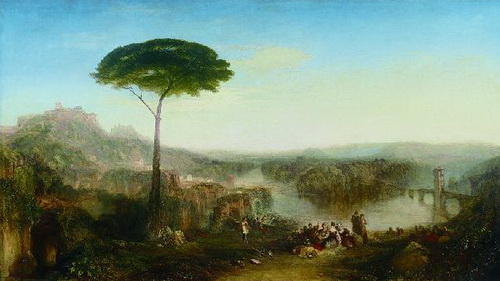

《迦太基帝国的衰落》这幅画的完整原名由51个英文单词构成:《迦太基帝国的衰落——罗马下定决心要颠覆其死敌,开出的条件,迦太基若不答应,便必须开战;如果答应,便是灭亡:这些疲惫无力而热望和平的迦太基人终于同意连武器和孩子都不要了。》威廉·透纳的这幅画1817年在英国皇家美术学院展出时,他又附上了这首出自本人之手的诗,进一步阐明主题,虽然描绘的是罗马和古迦太基之间持续了近120年的战争——公元前146年,罗马人占领了这座城市,烧杀掳掠,迦太基帝国陨落,但透纳的画更着重于展现帝国精神的死亡而非城市的实际毁灭:金碧辉煌的建筑完好无损,地面上杂乱无章的物品则暗示着废墟和听天由命,而落日更加强了这样的印象,其象征意义便是坠落、完结。那一时期的透纳有意识地借古喻今,把漫长历史中的篇章和他所生活的时代相比照,《迦太基帝国的衰落》暗指的正是在进行中的英法之争和大英帝国的式微。

英国泰特美术馆的IanWarrell先生说,透纳不一定是个一等一的诗人,但是作为艺术家,他一样有着诗人的敏感。这已经不是透纳第一次把自己的诗和画一起展出,1812年皇家美术学院展出的《暴风雪:汉尼拔和他的军队翻越阿尔卑斯山》中他第一次从自己不完整的诗作《希望的谬误》中抽出了几行。这些诗句增加了画的文学和历史成分。在透纳的时代,画家在展览的图录中引用著名诗句的例子并不少见,IanWarrell说透纳就十分欣赏弥尔顿、拜伦、雪莱、济慈等诗人的诗句。而他1832年展出的《哈洛德的朝圣》则几乎可以视作是对诗人拜伦的诗作《恰尔德·哈洛德》的形象化,随后展出的6幅油画作品也均附有引自该诗的句子。而透纳对于历史素材的探寻也符合当时的风尚,彼时风景画比起历史画和肖像画来被认为太过甜美轻快,不够庄重。但透纳终究是位以风景为主体的画家,“历史”也往往是以一个凝固在画面上的景象展开,在《暴风雪:汉尼拔和他的军队翻越阿尔卑斯山》里,盘旋上升的暴风雪迷雾中一再出现骑兵和步兵的身影,但被模糊处理,这既表现着一场大战,同时也形成了一个气势磅礴的大场景。混沌带来的不确定感是画作中崇高感的来源,提升了自然的道德附加意义,添入情感的体验。

透纳热爱那些经典作品中体现出的古典精神,也对周遭正在发生的变化十分敏感,并且将其体现在了作品中。最为浅显易见的,在他的一些描绘海上风景的画作里就可以看到当时刚刚出现的新发明蒸汽船。在1809年展出的作品《格林尼治公园远眺伦敦》里也已经附有了 “它黑色的面纱弥漫天空,遮蔽了你的美,和你的形”这样的诗句,所叙述和描绘的恰是弥漫在伦敦上空的煤尘——工业时代城市形态的前兆,诗中写道,“泰晤士河倒映着拥挤的帆,到处是商业的操持与忙碌的劳工。”

未公开的前行

威廉·透纳,英国18世纪风景画家,1775年出生于伦敦的科芬花园地区,父亲是位理发师,母亲则因为精神问题早早去世,家境贫寒。透纳少年成材,24岁时就已经当选为皇家美术学院候补会员,27岁正式成为最年轻的会员。他的《自画像》便创作于这一时期,这幅画出现在他的众多画作中显得颇为奇异,首先透纳的作品大多是以风景为主,极少肖像,其次他本人个子矮小,相貌不佳,素来不爱让人画像。IanWarrell说这很可能是他在进入皇家艺术学院时为把自己 “推向世界”而作,那时他已经颇具名气。画中透纳眉目清秀,衣着时髦,发型则被很多人认为是出自他的理发师父亲之手。不仅画像罕见,他的生平也很少被人书写——归根结底透纳的生平并没有太多奇特之处,正如他自己所说,他的时间几乎全部用在了工作上,哪怕是旅行的经历,也变成了随后创作的灵感和素材。他有过情妇,有两个非婚生的女儿,在那个年代的道德要求下这算不上什么惊人的新闻,只是随着维多利亚时代到来后,人们才对他的私人生活有所微词。而透纳的性格也并不讨喜,朋友甚少,不太热衷社交活动。

其实在《自画像》之前,透纳已经在皇家美术学院的年展上展出过作品,但只是些水彩画,在那个年代,油画具有权威地位,似乎一位画家没有代表性的油画作品便不可被严肃对待,透纳觉得自己必须拿出一幅更具雄心的油画作品来,最早参与了皇家美术学院展览的油画就是1796年的《海上渔夫》。但他也并没有放弃对水彩的感情,在后期更具“实验”精神的画作里,水彩画对他的影响被他带入了油画创作中,使得他油画的面貌发生改变。透纳热爱17世纪的经典作品,亦不避讳自己从法国画家尼古拉斯·普桑和意大利画家克劳德·洛兰那里学来的风格,在《迦太基帝国的衰落》这幅油画里,透纳集中而又强烈地表达了他对克劳德的崇敬。而普桑被称作“画家中的画家”,他在古代音乐的“调式”里找到了色彩变化节奏的参照。透纳亦热爱提香,作为16世纪威尼斯画派的领军人物的提香被公认为色彩大师。色彩的应用对透纳来说异常重要,这在他后期的作品中体现得尤为突出。

长达20年的英法之争休战,1802年,透纳才得以第一次远行,之前他像是被困在了小小的英伦三岛上,画中表现的也大多是英国的风物。他去了巴黎,参观了卢浮宫的收藏,拿破仑从欧洲各国掠来的艺术品使得巴黎成为欧洲艺术家们前去“朝圣”的所在。透纳没有止步于法国,他到了阿尔卑斯山,去了欧洲南部,阿尔卑斯山留给他的印象被他搁置了十年后才提起画笔加以表现。1819年的意大利之行是透纳的一段重要经历,它对一个英国艺术家来说是诱惑的,威尼斯、佛罗伦萨……意大利的自然风光之美和艺术传统之丰厚都不容动摇地根植在艺术家心里,而我们也发现,在真正成行之前,透纳就已经读过拜伦的《恰尔德·哈洛德》,摘抄过厄斯塔斯神父1813年的《意大利之游》片段,心里装着他的意大利。他的《哈洛德的朝圣》如同在拜伦的牵引下重游意大利,拜伦的诗过滤了他的记忆,把光和色留给视网膜的印记变作笔触和色彩的实践。

“……很蓝的海画成紫色,太阳下一种来自太阳的更蓝的暖水汽衬托出橄榄树影子之暗,而树叶的光或整体在影子中是中安静的灰色。美丽的深绿色仍然温暖,中间的树因为距离一部分变得带蓝色,沟渠带红色,前景光影子中呈灰色。”这是透纳曾经记录下的一段自己对意大利的光和色的印象。

1820年代,透纳的创作出现了戏剧性的转变,一则来自意大利的色和光给他的启示,另一方面,IanWarrell说,也很大程度上得益于绘画材料的发展,比如那些明亮的红色和黄色的应用。在19世纪的头三十年里,出现了数量众多的各种新颜料,这是化学工业迅速发展的直接结果,颜色鲜艳而且稳定的颜料唾手可得。

虽然透纳在英国皇家艺术学院的地位已经十分稳固,而在他职业生涯的早期,热心支持艺术家的埃格雷蒙德勋爵就已经成为了他的重要收藏家。透纳的经济自由,声名也在上升。但在1842年的《暴风雪——汽船驶离港口》出现在公众面前时,还是有评论家刻薄地称之为“奶油、巧克力、蛋黄或葡萄干”做成的画。此时的透纳已经对光和色有了独特的理解,以1845年的《诺勒姆的日出》为例,他开始尝试抓住最终凝固在画布上的风景在那一刻带给他的“印象”和“氛围”,而不仅仅是“造型”和“肌理”,这种观看和再现方式被19世纪后期印象派淋漓尽致地发挥出来。有评论认为印象派从透纳的后期画作中得到了启发。透纳后期的很多作品并未公之于众,大批后期作品直到1906年才首次展出。他的实验是未公开的,“秘密”进行的。“在透纳的最后发展阶段,他的画与其说是他看到的物体,还不如说是物体周围变化的光线。”有评论说。1984年,以透纳名字命名的透纳奖 (TurnerPrize)设立,获奖的多为前卫和充满争议的作品。

- ·孤独的男孩 | 2009-04-16

- ·看电影画展 | 2009-04-16

- ·08摩登天空音乐节回顾 | 2009-04-16

- ·全球金融体系浮现趋稳迹象 | 2009-04-13

- ·美国“清毒” 欧洲静观其变 | 2009-04-01