搭乘时光

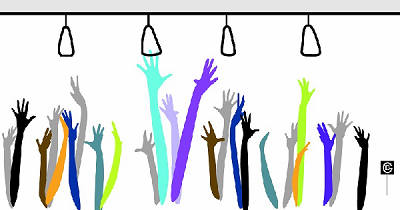

经济观察报 王隽/文 从奥运前夕开始试行的单双号限行,到后来制定的尾号限行政策,北京市的有车族们不得不在特殊的日子搭乘公共交通出行。在这类人群中,不乏十年未坐过地铁的老“司机”,也有根本不知道公车站怎么走的年轻白领。然而,比认准方向和站牌更难适应的,是在上班高峰期顺利地挤入闷热的地铁,或者在小区门口围了十来个人的停靠站抢下一辆出租车,却可能遭遇不制冷的空调和充满异味的车厢。

“被迫”从自己干净私密的座驾里出来,有车族和地铁族一起对一号线的旧车充满怨气。没有空调的车厢让人一早开始就满头是汗,低质量的搭乘环境下人的情绪容易受到影响,稍有身体碰触就会有争执发生,搭乘地铁上班似乎成了噩梦。

无独有偶,身处于噩梦里的还有伦敦人。有关部门为地铁装置了车厢温度提示系统,告诉人们哪一节车厢属于烤箱级的“沸点”地区。这张地铁图显示,伦敦一、二区的地铁系统中不乏温度高达35摄氏度的车站。那些在高温“黑名单”上的地铁站多数是旅游目的地——牛津广场 (OxfordCir-cus)、帕丁顿(Paddington)和圣保罗大教堂(StPaul’s)。全世界慕名而来的人们想要去这些古迹,必须要在伦敦地铁的烘烤下汗湿了后背方能如愿抵达。伦敦交通局 (TransportforLon-don)表示,这张“热区”地铁图主要供地铁工程师们参考,希望他们能找到为古老的地铁散热的良方,同时也提示着搭乘的市民,找到自己足够能“忍受”的车厢,确保身体状况的安全。除此之外,伦敦地铁里的流浪汉和酗酒者也是令人头痛的插曲。人们常常在周一的早上需要格外谨慎,经过一个周末的“洗礼”,站台上常常充满了呕吐物和异味,酗酒者的狂欢也让伦敦地铁成为了上班族的噩梦。

但是,在今年4月全球大众运输MetroAwards评奖活动中,伦敦地铁仍然被评为 “全欧洲最佳地铁系统”。刨除了因罢工和维修而造成的短暂关闭、没有空调等因素,这座城市的地下枢纽系统具备了良好的服务机制、合理的地理区域覆盖、不断创新的技术与安全性能等条件。尽管是始建于1863年的“老古董”,却仍能担负着每年10亿人次的客流量,维护与服务的功力可见一斑。更好的消息是,伦敦交通局已经下订单,定购了191列冷气列车,总定购预算达16亿英镑。到2011年,半地面行驶的路线将全线换成空调车,工业风扇将和乘客们告别。

这种情况不由让人联想,是奥运会促成了这次换车吗?答案不言而喻。北京在奥运前夕通车的几条新线都达到了香港地铁的水准,五号线与十号线最受乘客好评,在能够选择线路的情况下,人们往往愿意多坐几站而选择远离一号线,改乘这些新线。同时,北京也因此获得了全球大众运输MetroAwards颁发的 “最高效开通新线”奖项。客观地说,这是奥运带来的改变。

同样要面对这场盛会的伦敦,也将换空调车的工期定在了2011年,在时间上绝对保证了奥运时的顺利通车。事实上,在申奥成功后,一部分的英国人表示不支持政府用纳税人的钱去举办劳民伤财的活动,但不得不说,因此而带来的便利却是真实深入人们生活的。不欢迎奥运的英国人不会拒绝空调车的舒适感,也算是对不良情绪的一种消解。对于政府来说,改造地铁益处多多,而最近最诱人的益处大概是可以换来市民们更多对奥运的支持吧。

因地铁而影响市民情绪的还有纽约州。同样是100多岁的年纪,纽约地铁仍保持着24小时不间断行驶的传统,这本是当地民众最大的福音——曼哈顿随意一处停车费都需要20美元一小时,大多数人都会选择地铁或出租车。但是票价成为了州政府、两议院、纽约大都会运输署(MTA)多方矛盾的纠结点。从最早的5美分,到最近一次涨价到2.25美元,票价上涨了近50倍,月票与捷运卡的价格上涨幅度更大。在华尔街工作的Edmond告诉了我令MTA屡屡涨价的原因——被乘客投诉后的赔偿占据了大部分的成本。地铁的年久失修,难免会带来些磕磕碰碰,纽约人常常在跌倒后第一时间留下站在自己身旁的“证人”,以车厢与站台间缝隙太大、下台阶时没有警示标语等等为由向法院起诉MTA的管理不当服务不周。据统计,乘客的胜诉率在50%左右,一年下来要缴付的罚金已然远远超支。

MTA深谙羊毛出在羊身上的道理,他们将资金短缺和经济危机带来的财政赤字分摊给了乘客。民众的抗议与呼吁政府干预是不可避免的,但是利益集团之间的交错关系并非普通民众可以撼动。票价还是一如既往的上涨了,更有消息称,MTA将取消一部分公交的夜间服务,这将又是一场风暴。

除去MTA的变化无常,纽约的地铁站充斥着破旧的气息和过夜的流浪汉,轨道上也常常堆有垃圾,新车很少,列车陈旧而缓慢。Edmond说与国内现代化的自动报站系统不同,纽约地铁的驾驶员握有很大的权力。心情好时,他们报完站会在麦克风里多说两句祝乘客们一切lucky之类的话,心情不好很可能连刹车都忘记踩,半截车厢都进了隧道列车才停下来,人们不得不走到后半截车厢才能够顺利下车。

全世界的地铁噩梦都征集过来会否让搭乘一号线的乘客们心情好一些?也许有人要说,比起伦敦和纽约一百多年前修建的工程来说,北京地铁的建造年代就太近了,一号线的设计却也未考虑到日后的改建,以至于迟迟不能够装上屏蔽门,只能保持着最原始的地铁样貌。也正是这个原始面貌,让一些人能在一号线的站台上找到九十年代甚至更早的体验。

西直门、复兴门、建国门等站的巨幅泥活字印刷术壁画和复古吊灯,都体现着与现在有些距离的审美倾向。广播里偶尔响起的“本站通过不停车”的通知,有点儿像集体化生活里的“统一规定”,墙面上常常写着“禁止入内”的标语,曾有人说,一号线还有些计划经济的影子在里面。事实上,在2007年,西直门站的壁画曾经被2号线列车震落,那时就有人提出,要么修复,要么拆掉。在最近的新闻里,我们看到,未来的北京地铁照明系统可能会抛弃传统灯具改用最新的LED设备,那时候游客们将不会看到气场强大的吊灯和代表着中国最初工业文明的连成排的日光灯管悬挂在站台顶部。

地铁除去公共交通的作用外,还记载着一个城市变迁的历程。也许,我们可以假想一下,北京地铁一号线也将往百年地铁的方向发展。它将作为一条保留下来的线路继续担负着交通枢纽的重担,也可能继续把过于现代和工业的信息排除在外。直到有一天它的车厢吱呀作响如同伦敦、纽约地下的老家伙们一般,那时候人们在乎的也许就不再是糟糕的搭乘环境,而将它认可为这个城市历史的一部分。就像游学美国的学子一样,追随胡适当年的脚步——搭地铁看 《纽约时报》,这样的习惯在中国留学生间保留了近百年,不得不说,也有地铁的一份功劳。

- · 彩色电视传播 | 2009-12-07

- · 黑白电视直播 | 2009-12-07

- · 电视的孕育诞生时期 | 2009-12-07

- · 《世纪大讲堂》——学术也一样让你听得懂 | 2009-12-07

- · 《名人讲堂》——明星变“学者” | 2009-12-07

聚友网

聚友网 开心网

开心网 人人网

人人网 新浪微博网

新浪微博网 豆瓣网

豆瓣网