在兔子身上看见了渴望

经济观察报 特约作者 北塔 读小说和读诗很不一样,读诗主要是欣赏文字本身的魅力,读小说则往往通过语言的桥去抓取对岸的信息,尤其是当代社会的信息。在1980年代,国门刚刚打开不久,能亲身跑出去瞧一瞧的机会何其少也。在我个人有限的阅读史上,塞林格和厄普代克是最好的文学导游,他们给我们提供生动的文本,又让我们很轻易地越过“语障”,到达语言后面的花花世界。我中学时读的当代美国小说家主要是塞林格,大学时则是厄普代克。我在脚踏实地到美国之前,脑海里关于美国现实社会的知识有相当一部分来自厄普代克。就在这一点上,我应该感谢他。我应该算是典型的厄普代克的外国读者,我发现,在最近的一二十年里,关于厄普代克的学术专著、论文相当多,绝大多数研究的是他作品中的内容,而不是艺术。

跟欧洲、拉美甚至俄罗斯的小说家相比,美国小说家在叙事模式上显得最朴素、最老套,也最从容不迫、气定神闲。别人已经在玩超现实主义或魔幻现实主义的叙事圈套了,他们还在现实主义。别人已经在表现甚至“歪曲”物质世界,他们还停留在模仿或再现。“威廉·福克纳在文学上的不妥协态度可能会使中庸的读者感到不快”(厄普代克语),但是,其他美国大小说家似乎都避免跟普通读者较劲,而是倾向于用老百姓的日常口语 (夹杂着大量的俚言俗语)、娓娓道来甚至是平铺直叙的方式讲述故事、塑造人物、描绘场景。辛克莱·刘易斯、赛珍珠、欧内斯特·海明威、约翰·斯坦贝克、艾萨克·巴什维斯·辛格、索尔·贝娄和托尼·莫里森等等莫不如是,都采用非常本分而传统的叙述法,最多玩点倒叙和插叙等中学生都娴熟的小儿科伎俩,所以他们的作品都“好”看:一方面是人物和故事都出彩,另一方面是容易懂。

主要用现实主义,把大众作为潜在的读者,这是美国小说的最大传统;如今,连中国作家都在大玩特玩所谓的叙事艺术,美国的这一传统似乎依然巍然不动。“二战”之后的美国作家也许有那份只有他们才能拥有的自信:全世界的人们(包括美国人自己)都想了解美国社会,只要他们写出了美国社会的事实,不需要伪装或改装,就足够吸引人。厄普代克把上面所列的这些同行都称为 “畅销小说家”,就是因为他们都遵循这一传统,包括他自己。当然,对于诸多花样百出的技巧,厄普代克不是不能,而是有所不为也。他偶然也会玩弄一把超验与魔幻,但比较克制和有限。在他的笔下,象征和隐喻等等不仅仅是修辞手法,而且是总体性的概括或者说是寓言式的风格。

有些专家说厄普代克属于“小众作家”,这种说法是错误的。托尼·莫里森之后,厄普代克和菲利普·罗斯是诺奖呼声最高的美国作家,有人说天假以年,厄普代克还是能得的,但是,他等了差不多30年了,终于等不及而去了。有人替他找原因说,正是因为他 “畅销”,才始终不能金榜题名,因为据说诺奖评委会的那帮老家伙们更偏爱“非畅销作家”。不过,我不同意这个前提,要知道——上面所列的这些畅销小说家全都是诺奖得主!去年折桂的英国女作家莱辛也相当畅销啊。好在厄普代克自己对诺奖看得比较淡,甚至曾经通过自己作品中的主人公之口揶揄诺奖。

厄普代克的现实主义比一般的现实主义更加注重现实,在很多时候是接近“自然主义”的。有人把他比作巴尔扎克,他自己推崇海明威,我则更喜欢把他比成左拉。他有着极为敏锐的感受力和精细的观察力,有时对事物的描写达到了精雕细刻、面面俱到甚至不厌其烦的程度。在这一点上,他颇为清醒,也颇为自信。他特别强调经验和体验,反对概念和观念。他曾经引用米沃什的话:“当我力图抓住赤裸裸的体验时,我从那些书本中学来的术语几乎一无用处;我们的体验躲避所有公认的观念。”跟米沃什一样,“他终生看重的是个人的具体的东西,而不是抽象的概念。”他认为他的所见所感是现实生活的翻版,而他的文本则是感觉世界的再版。有人说,他对事物的描写如同工笔画,我觉得比工笔画还要“工”,有时甚至可以说是照相现实主义——到了琐碎与拘泥的程度。而他对心理感受的描写则因为细致入微、逼真入木而达到令人惊讶甚至恐惧的程度。他在散文 《米老鼠之谜》中说,他曾想写个题为 《米老鼠的感觉》的短篇小说,“试图给成年人的体验中添加进那种不可名状的、如一个让人不寒而栗的归来亡魂般的儿时感觉”。这些感觉虽然是在他儿时“米老鼠”带给他的,虽然岁月已使这些感觉不再鲜明,但依然挥之不去,依然具有“橡胶似的味道、甘草般的气味”。

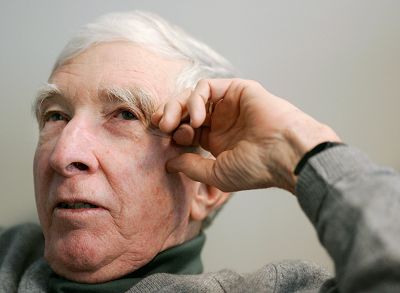

厄普代克创作了“兔子”系列小说四部曲,成功塑造了“兔子”这个典型形象。跟阿甘一样,这个中产阶级的中年男人形象具有美国男人的几乎所有特点(包括缺点)。中产阶级早就是美国社会分层中的主导力量,而在中国,中产阶级正在兴起。厄普代克的最早几批中国读者正在或者已经走向中年,其中一部分正在或已经成为中产阶级。我个人觉得,纪念厄普代克的最好方式是重读“兔子”,这会让我们感到更加活灵活现,更加亲切自然,因为“在兔子身上我们看见了自己的渴望”。

- ·梦露从未如此“栩栩如生” | 2009-02-12

- ·梦露从未如此“栩栩如生” | 2009-02-12

- ·《万物简史》:你之所以成为你 | 2009-02-11

- ·无法抗拒的温情 | 2009-02-10

- ·对“转身”的十三种命名 | 2009-02-10