读《娜嘉》有感

经济观察报 特约作者 陈丹青 今日巴黎游客横行,毕加索与布勒东们倘若复活,是的,倘若他们以超现实的方式忽然醒来,眼瞧左岸右岸与蒙巴那斯一带每天千万名陌生人轮番参观、喧哗、拍照、吃喝,我猜这群昔年巴黎最风雅的精英必定万般沮丧,宁可逃回十九世纪。

虽然现代主义运动自上百年前诱发了当今时代的纷繁时尚——1907年,毕加索刚刚画出他的 《亚威农少女》,然后翻转画布,靠在墙上,差不多又过了二十多年才被同行接受,公开展出——但是,无论立体派、野兽派、达达主义、未来主义、超现实主义,还是上世纪初随便什么主义的创立者,都不会梦见由他们舞弄的艺术而影响至巨的现代文明,今天是以这种吵闹伧俗的方式,成为日常巴黎的消费景观。

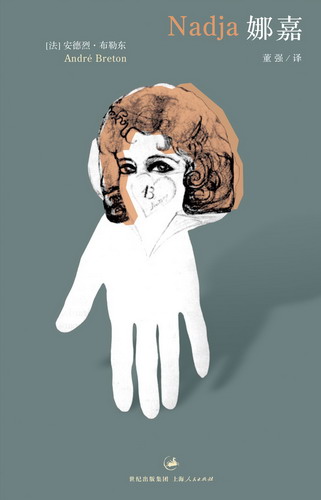

为《娜嘉》,为董强君的这份新译本写些什么,我自知轻率。超现实主义的任何一部文学作品,我都不曾读过,也无从觅得,因这场运动的几部代表作原典几乎不曾译介。使我贸然动笔的原因可能有二:首先我熟知布勒东同代的画家;其次,经由他们的画作与传奇,我自以为熟悉巴黎。当我细读董强版 《娜嘉》——译笔周正、用意谨严——我比他的学生们更差一级:完全不会法语。惟一使我得以进入文本“想像”的视觉依据,是我有幸数度游历巴黎,亲履布勒东与“娜嘉”当年游荡的大街小巷,领教残存其间的况味,从散漫而绵密的词语中,我历历 “看见”其中出没的人物,尤其是,巴黎的气息——上个世纪的世纪之初,这世界惟巴黎才有那份气息。

这气息难以言传,除非去到那里。今日巴黎固然物是人非,但第三共和时期的楼宇、拱门、回廊、窗户、小雕饰、大屋顶……风韵犹在,还有塞纳河,以及,巴黎上空清澈的雨云——而翻译乃何等绝望之事,在我读到譬如“在我们美妙的惊愕之余留下的简短空隙中”时,我确知,原文必是另一番节奏,另一种语音,即经翻译,尤其变换为东方词语。我相信,作者本人就会出现“美妙的惊愕”,因他的《娜嘉》,已进入他全然不懂的语言体系。

文本接受的长期错位,是中国现代文艺创作的通病,其后果,非仅误读,而是无知。超现实主义的文本缺席则堪称“致命”——在绘画中,这一对应“品种”主要是衔接塞尚与毕加索的立体主义——几代中国作家致力于现代性创作的复杂实践,因此难以文脉贯通,无从把握欧洲文学从十九世纪到二十世纪的决定性跨越中,究竟是什么,使现代主义成全其关键的转折。概括地说,超现实主义与立体主义,使文学和绘画从对现实的观照,转而进入文本的审视——当布勒东说自己的书写乃出于“反文学的原则”,与塞尚说 “我正在呈现从未有过的绘画”,出于同理。此前,福楼拜与库尔贝先期预告了布勒东与塞尚要做的事情,此后,马蒂斯会在五十年代说 “我不是在画裸女,而是在画一幅画”,罗兰·巴特尔则于六十年代提出了“写作的零度”。

实在说,塞尚与毕加索早已经过时了,一如布勒东的语言布局久已是文学博物馆旧藏。但在中国读者这里,即便超现实主义宣言与理论简介已有译介,但其创作文本却是从未完整展示的典籍。绘画的传播优于文学,史迹之于画家犹如翻阅画册,匆匆掀过早期现代主义页码,便即跑步追踪后现代主义尾端,自以为窃得时代的新机;而文学因了语言的重重渊薮,在中国,除却生熟莫辨的“意识流”与“朦胧派”诗作,当代小说的暧昧资源,整体上仍然远在十九世纪,尚未触探布勒东一代语言实验的上下文,进入货真价实的现代主义。作家们可能对博尔赫斯、纳博柯夫、昆德拉、马尔克斯们头头是道,并肆意仿效,不知这几位老将的私人文学履历,是在二十世纪文学全景观之中,且对超现实主义的宝典如数家珍。

文学的“现代性”非指“现在时”。若细数年代,早已经褪色的二十世纪初岁,世界范围现代文学莫不为法国人的革命性写作所惊动,此后施惠于各国的写手。当八十年代初冯汉津先生提呈《娜嘉》的初译本,中国人刚刚试图恢复西方十九世纪文艺的残破记忆,而董强君的精译本在此时出现,仍然是为功德。在西方文艺对中国时断时续的影响中,文本的紧密衔接,已属奢求,此刻阅读《娜嘉》的意义可能不再是了解超现实主义,而是了解我们错过了什么,审视中国现代主义文学实验与西方源流究竟处于怎样一种近于虚空的,至少是极不可靠的关系——这可能真的应被称作“超现实”关系。

《娜嘉》的启示亦复如此:当布勒东试图描述他与一个女人的关系之际,婉转进入一位作家与章句和词语的关系。就此而言,董强君亦步亦趋的译笔——包括配齐原典附带的插图——允称信实。

- ·30年深圳的象征义 | 2009-04-20

- ·今生今世难团圆 | 2009-04-17

- ·秘密行程里的绿荫 | 2009-04-17

- ·今生今世难团圆 | 2009-04-16

- ·与止庵随聊《小团圆》 | 2009-04-15