经济观察报 关注

2025-07-11 18:14

![]()

又到一年放榜季。当“先选城市再选学校”渐成共识时,曾被戏称“大学洼地”的深圳,正悄悄挤进考生志愿表的首栏。

“毕业生满足基本条件,可由学校联系孵化企业或合作企业安排就业”,这是深圳理工大学的最新招生宣传语。2024年,深圳理工大学首次招收本科生,在广东省的最低投档线就追平了中山大学。

作为改革开放后崛起的新兴城市,深圳在四十多年间快速发展,跻身中国一线城市行列,但这座经济重镇在教育领域却长期面临尴尬——高校资源匮乏。

1983年,深圳第一所普通高等学校——深圳大学(下称“深大”)——成立时,在校学生数仅有216人。彼时,北京已有54所高校,上海有43所,广州有20所……深圳在高等教育的赛道上,慢了不止一拍。

21世纪以来,深圳的高等教育发展明显加快。从2014年开始,深圳以几乎一年建一所的速度,陆续新建了8所高校。截至2024年,深圳的高等学校数量达到17所。2025年3月,深圳又发布了推进第三轮高水平大学建设的计划,涉及深圳海洋大学(一期)、深圳音乐学院、南方科技大学(下称“南科大”)医学院、南科大半导体学院等8所院校。

从数据层面来看,深圳建大学的热潮似乎集中于近10年间。但在深大传播学院教授辜晓进看来,自特区成立伊始,深圳就始终怀有创办高水准大学的冲动和雄心,且从未停止过,深圳的高校建设与其城市发展的步伐紧密相连。

三次热潮

辜晓进把深圳建大学的热潮分为三个阶段,第一波早在特区成立之初就已启动。

20世纪80年代,正值深圳经济特区建设的关键时期,大量外来务工人员涌入,百业待兴,急需大量专业人才。为满足需求,深大于1983年开始筹办。当时,深圳市财政收入每年仅为1亿多元,但深圳市政府仍计划拨款5000万元建设深大。深大的建立,在中国高等教育发展史上也是一个经典案例:从提议创办到正式开课,只用了半年多时间——充分体现了深圳速度。

深大带来的惊喜不仅是速度。建校伊始,它就采用了与内地高校不同的理念,几项开创性做法至今仍被称道。比如,借鉴了一些国外名校的做法,校园最初不设围墙,让高校与社会保持紧密联系,这一做法持续了十多年。后来,由于深大周边出现了不少城中村,为保护校园教学环境才筑起围墙。

此外,深大还开创了“学生自治”的模式:金融专业的学生自建学生银行,进行财务管理和金融操作。学生可以通过学生银行,在校园内的各个饭堂、商店进行资金周转,形成校内小循环金融系统。

20世纪90年代,深圳开始向高新技术产业转型,科教力量薄弱,人才供给与产业需求之间的巨大落差,使深圳对高校的需求变得迫切。

辜晓进回忆,当时的教育部认为全国高校众多,资源分配需要平衡,无法满足所有地区的需求。深圳作为经济特区,中央认为其主要任务是发展经济,特别是外贸行业。当时深圳尚未被看作能与北京、上海、广州比肩的综合性现代化大都市。

审批无门,深圳将目光转向合作办学。2000年前后,深圳出现第二波“办学潮”,在寸土寸金的南山区规划了一片区域,与北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学等共同合办研究生院。

合作办学仍不足,深圳又在南山区创建虚拟大学园,吸引了清华大学、香港大学等全国几十所高校入驻,虽然这些高校无实体校区,但可以在校园内培养人才。例如,武汉大学就在此培养了大量在职研究生。后来,虚拟大学园内还开展了大量研究工作,特别是与产业前沿紧密相连的应用研究。直到现在,这个虚拟大学园仍在运转。

在辜晓进看来,合作办学和虚拟大学园是一种“深圳式的变通”,在无法设立大学的情况下,解决高端人才的培养问题。

当然,深圳从未放弃自建高校的可能。

深圳决定筹建南科大,参照香港科技大学模式,一步到位建设高水平研究型大学。2010年,在尚未获得教育部正式批准的情况下,南科大以“自主招生、自授学位”模式招收了45名学生,引发巨大争议,成为高教史上一次破格的创举。

2012年4月,教育部批准了南科大正式成立。南科大率先推出“631”综合评价录取制度:高考成绩占60%,学校自主组织的综合测试占30%,高中成绩占10%。招生时,以创新能力作为重要参考指标。

2022年,建校10年的南科大入选“双一流”高校建设;2025年泰晤士高等教育亚洲大学排名,南科大排名第35位,在中国内地高校中排名第15位。

南科大建立后,深圳迎来了第三次建校高潮,此时的深圳已跻身一线城市,科创城市定位明晰,因而这一轮的建校速度更快,10年间新增了8所高校。

这一阶段,深圳的合作办学还拓展到了境外,与香港中文大学、莫斯科国立大学等合作。其中,香港中文大学(深圳)已连续9年成为凭高考成绩录取的广东省内院校录取分数最高的大学。

辜晓进认为,深圳目前已形成层次分明的高等教育体系,经过几轮发展,深圳的高校已基本满足城市的发展需求,形成了一个良性循环。

在国家高端智库CDI资深研究员宋丁看来,深圳高等教育近十年的快速发展,某种程度上是在“补课”。作为一线城市,深圳在人口规模、资金实力和产业发展等方面对高素质人才需求巨大,如果城市缺乏足够的大学生源,教育体系与经济发展必然脱节。基于这一现实,教育部特批深圳实施高等教育快速扩容政策,允许其以超常规速度扩建高校。

宋丁强调,深圳模式具有特殊性,深圳建大学的经验难以简单复制和推广。

深圳风格

深圳建大学为何如此快速?辜晓进用9个字总结:有能力、有愿望、有追求。

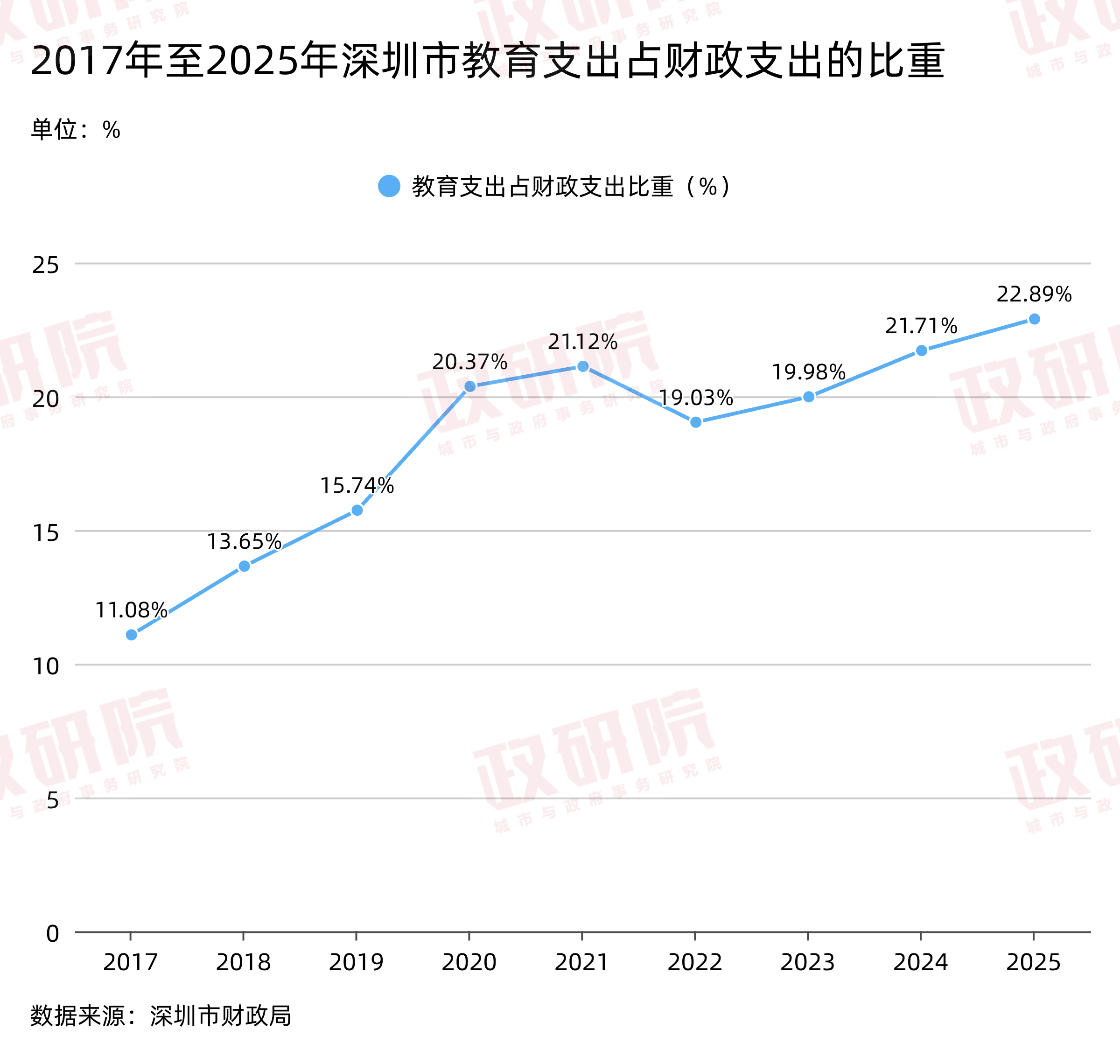

雄厚的财政是深圳超常规建校的基础。据经济观察报政研院统计,2017年,深圳教育支出为509亿元,占财政总支出11.08%;2023年,深圳教育支出首次破千亿元,达到1001.5亿元,仅次于京沪;2025年,深圳计划安排教育领域经费1020.6亿元,占比升至23%。

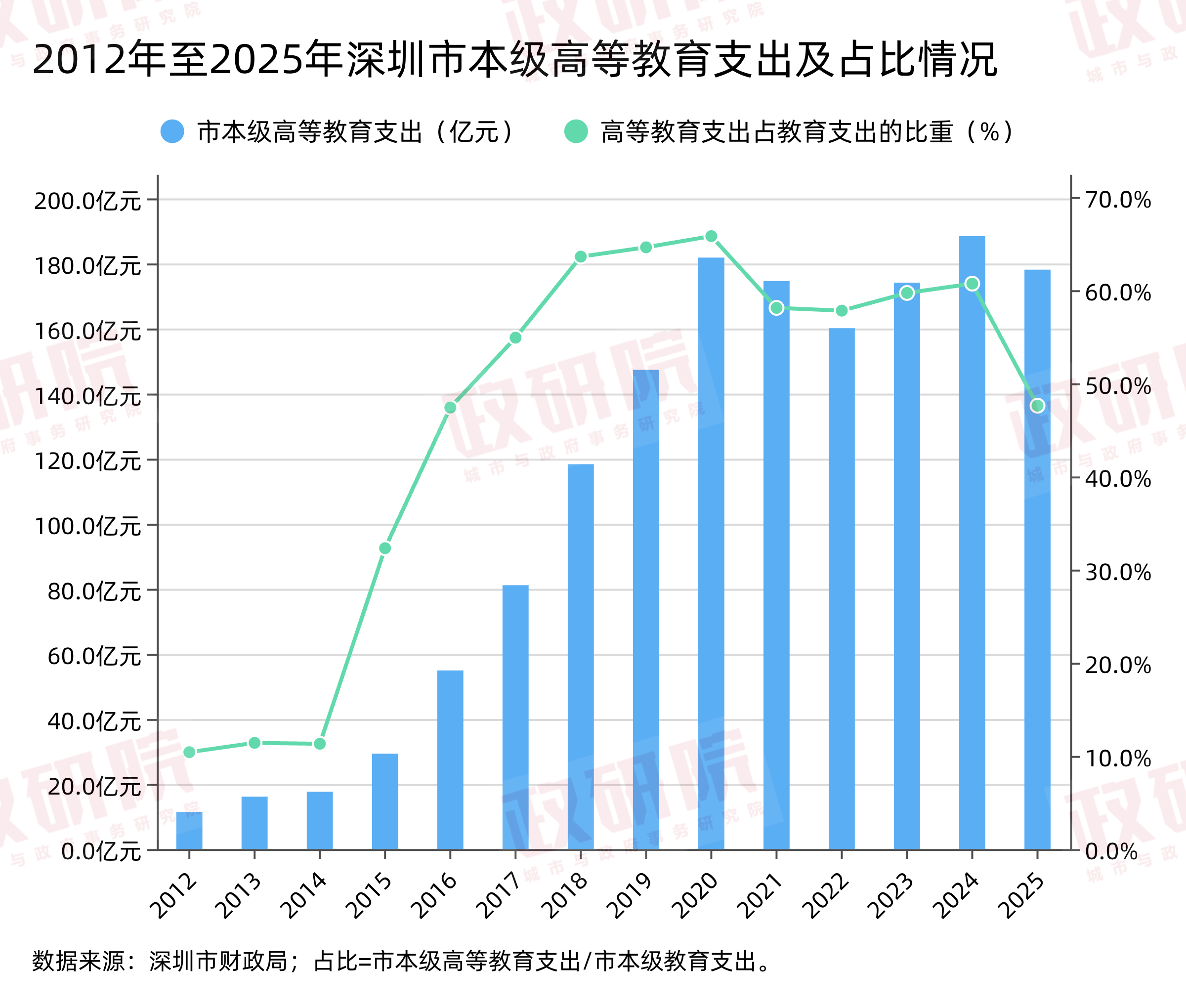

高等教育支出更突出:深圳市财政局数据显示,2012年,深圳市本级高等教育支出为11.4亿元;2025年预计达到178.1亿元,年均复合增长率为21.69%。而高等教育支出占教育支出的比重也从2012年的10.4%升至近48%。

大规模的教育投入直接惠及深圳各高校。以深大为例:2014年部门预算收入为16.08亿元,其中财政拨款占75%;2025年部门预算收入为75.07亿元,10年增长了366.85%,财政拨款48.34亿元,占比64%。在全国800余所公布预算的本科高校中,深大位列第43位,在所有非“双一流”高校中排名第一,高于南开大学、中国科学院大学等“双一流”高校。

辜晓进表示,深圳以财政收入为后盾,能够持续向高校投入,而不是只给一次性开办经费。实际上,高校建设和运营也不同于其他一次性项目,需要长期稳定的资金,一旦后续投入跟不上,就难以正常运转。

深圳市政府很早就意识到,一个以高科技为定位的城市,仅靠引进人才是不够的。因为在人才引进时,政府所调动的资源、所花费的成本极为庞大,不仅涉及人才引进政策,还包括事业单位和企业的共同施策。特别是那些致力于高科技领域的企业,往往需要到全国,乃至全球范围内搜寻和挖掘人才。

因此,深圳始终怀揣着建设本土大学、培养本地人才的“大学梦”。

据智联招聘数据,过去10年,深圳是高校大学生毕业留存率最高的城市之一,2024年高校毕业生留存率达73.2%。其中,2022年至2024年录用深大毕业生人数最多的前三名企业分别是比亚迪、华为和腾讯,这些公司的总部都位于深圳。可见,深圳高校培养的大学生,绝大部分可以就地转化。

正因如此,深圳创办的大学贯彻了一条以经济效益为导向的办学理念,走需求驱动的高等教育发展道路,学科建设紧贴深圳产业需求——以理工科为主。

以南科大为例,宋丁说,南科大的校长薛其坤是国家最高科学技术奖获得者,这所大学虽然在国内排名较为靠后,但在国际排名中,相比于国内一众高校却能跻身前列,与北京大学、清华大学等顶尖学府的距离并不遥远。这是因为在国际评判标准下,南科大拥有超过60位院士,这一数字令许多“985”和“211”院校都羡慕不已。

宋丁认为,深圳的大学带有很浓郁的深圳风格,因为深圳是改革开放的先锋城市,深圳的高校也天生具有敢于创新和尝试的精神。

因城而兴

大学与城市向来密不可分,城市越发达,往往聚集的高校越多。纵观国内外,许多知名高校都是所在城市的标志。深圳却呈现独特现象:城市影响力成为本地高校最有力的“名片”。

辜晓进有一个体会,过去几年,深大传播学院招聘教师时,应聘者中海外学人的比例相当高,有时能达到50%,他们都是被深圳的改革开放氛围、城市环境、配套服务吸引。

宋丁认为,无论国内,还是国外院校选择落户深圳,根本原因是看好这座城市的发展潜力。

以哈尔滨工业大学为例,本部位于东北地区,受当地经济发展水平限制,在人才集聚和招生方面面临挑战;而哈尔滨工业大学深圳校区凭借深圳的创新环境和区位优势,近年录取分数线已超本部。这说明考生填报志愿时,既关注学校声誉,也关注学校所在城市。

宋丁说,深圳的实践体现了“城市赋能高校”的关联性。在人口红利见顶,高考人数即将下降的背景下,深圳逆势扩张高等教育,确属特殊现象,正是基于其作为一线城市的发展预期。就高等教育布局而言,一线城市多建大学,不仅可以优化全国高等教育资源布局,还能为学生提供更多就业选择。

如今多数城市高校数量已饱和,新增有限。宋丁认为,“十五五”“十六五”期间,深圳仍将新建不少于10所高校,最终总量或达到30所以上。

宋丁表示,深圳的大学建设高潮不仅是增加数量,学科和专业建设上也需“下功夫”,尤其要科学筹划学科,尽量避免重复。

目前深圳已有南科大、深圳技术大学、深圳理工大学等理工高校,未来新建大学或新设学科将围绕人工智能、机器人、新能源、无人驾驶等新兴产业。这些产业仍需专业学科和学院支撑。

就此来看,深圳的大学建设,还远未到终点。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号