作者 颜歆窈

宋徽宗赵佶《文会图》轴 台北故宫博物院藏

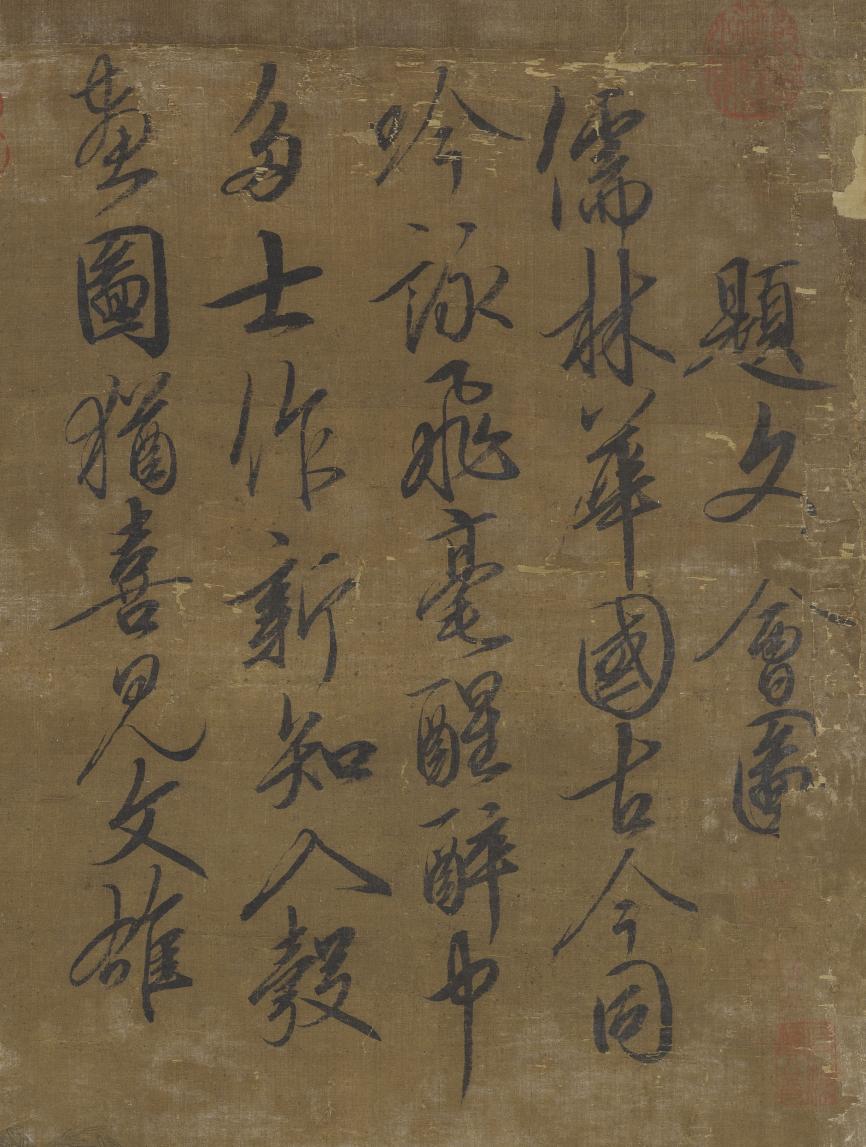

“儒林华国古今同,吟咏飞毫醒醉中。多士作新知入彀,画图犹喜见文雄。”(《题文会图》)此诗为宋徽宗赵佶所作,描绘的是文人雅士品茗雅集的场景。宋徽宗赵佶一生爱茶,亲自书写《大观茶论》,详细记述了茶的产地、采制、烹试、品质、斗茶风尚等内容,为后世留下了珍贵的茶道资料。

《文会图》右上角题诗

宋徽宗也常在宫廷中宴请群臣和文人品茶,有时还会亲手烹茶、斗茶。根据有关学者的研究,《文会图》便是宫廷画院在赵佶指导下创作的作品,画作右上角为宋徽宗的《题文会图》诗,内容与画作相呼应,为后人展现出当年文会茶宴的真实画面。

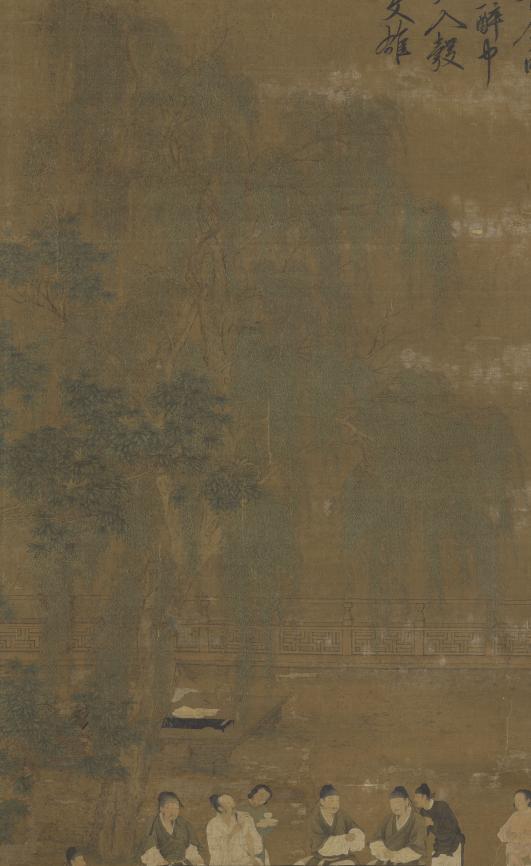

宾客:围坐一席,合餐而食

茶宴地点在一处宽敞的庭院内,旁临曲池,周围为栏楯围护。院中种有几棵枝繁叶茂的大树,靠右侧的是柳树,左下方的则比较特殊,是交缠相绕的七叶树和槐树。

左为七叶树和槐树,右为柳树

两种植物的枝干合生在一起,被称为连理枝,在自然界中极为罕见。古人很早就根据这种自然现象发明了嫁接技术,用这种方法来栽培果树。庭院中的七叶树和槐树相合而生,对于宋徽宗而言更是一种祥瑞之兆。文人们在祥瑞巨树下酒酣歌舞,如同置身于仙境。

七叶树和槐树合生

树荫下摆有黑漆桌案,八九位文人围坐一席,共享美食,这种饮食方式在唐宋时期成为主流,被称为“会食制”。在此之前,人们采用的都是分餐制。分餐制的历史可追溯到史前时代,一人一张小食案,席地而坐,分餐进食。在饮食礼仪的严格规定下,分餐时不同阶级的人能吃到的食物也有所不同。

此为坐墩,又名鼓墩

会食制诞生的契机源于桌椅形制的变更。十六国时期频繁战乱,中原地区的传统习俗、生活秩序和礼仪制度等受到了各民族文化的冲击。到了唐代,束腰圆凳、方凳、胡床、椅子等高足坐具已经相当流行,垂足而坐成为标准姿势,在很多唐代画作中,我们都能看到当时人们用高椅大桌进餐的场景。

文人围坐一席

唐代时,尽管人们围坐在一起,但食物还是一人一份,真正意义上的会食在宋代才形成,并由此诞生出了一种叫做“白席人”的职业。根据陆游的《老学庵笔记》,“白席”就是专门掌管筵席礼仪的人,其主要职责是统一食客行动、掌握宴饮速度、维持宴会秩序。

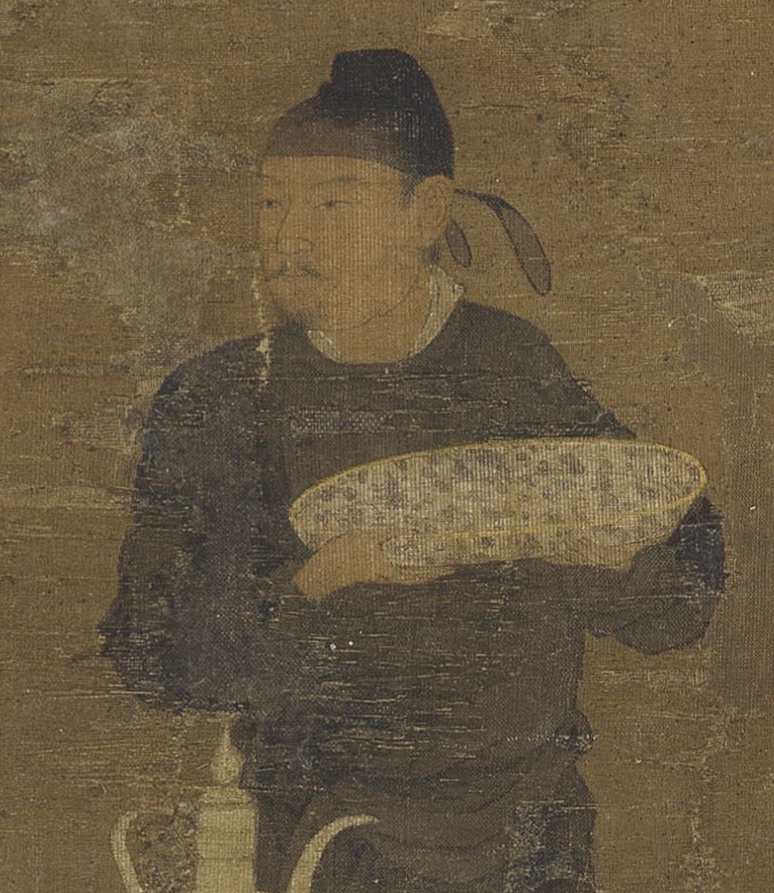

宋徽宗的形象推测

古人待客有“宾西主东”的讲究,因此有专家推测,图中单独坐在桌子左边的就是本次宴会的主人宋徽宗。也有专家根据宴会主题,认为画面正中这位仰头思考的人物才是宋徽宗,因为他与其他文人的动作神态并不相同。不过无论如何,宋徽宗都应当出现在这场宴会中。

《文会图》轴(局部)

值得注意的是,宴会中无论是宾主还是侍从都穿着平时燕居的生活服装,即常服。两侧开衩至腰部,窄袖收口,便于行事。这种服饰可以使人们沉浸于宴会美食当中,不至于因顾虑衣袂而失了雅兴。

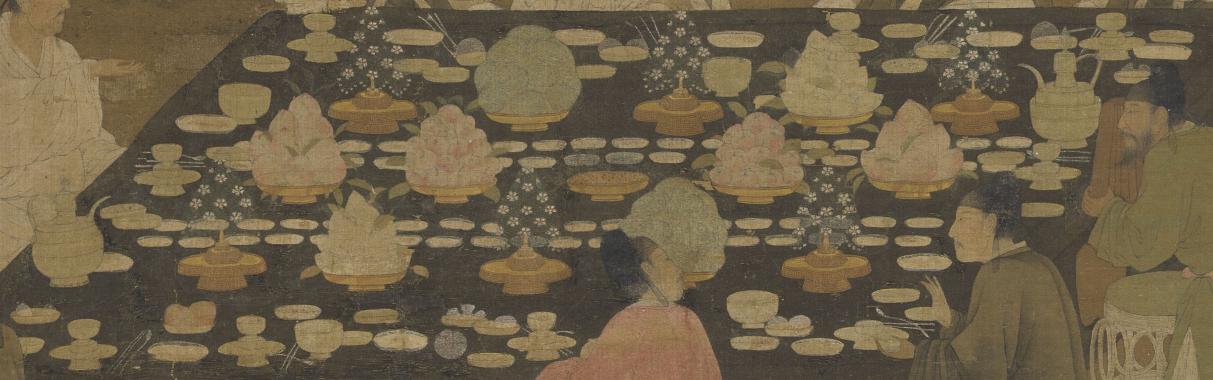

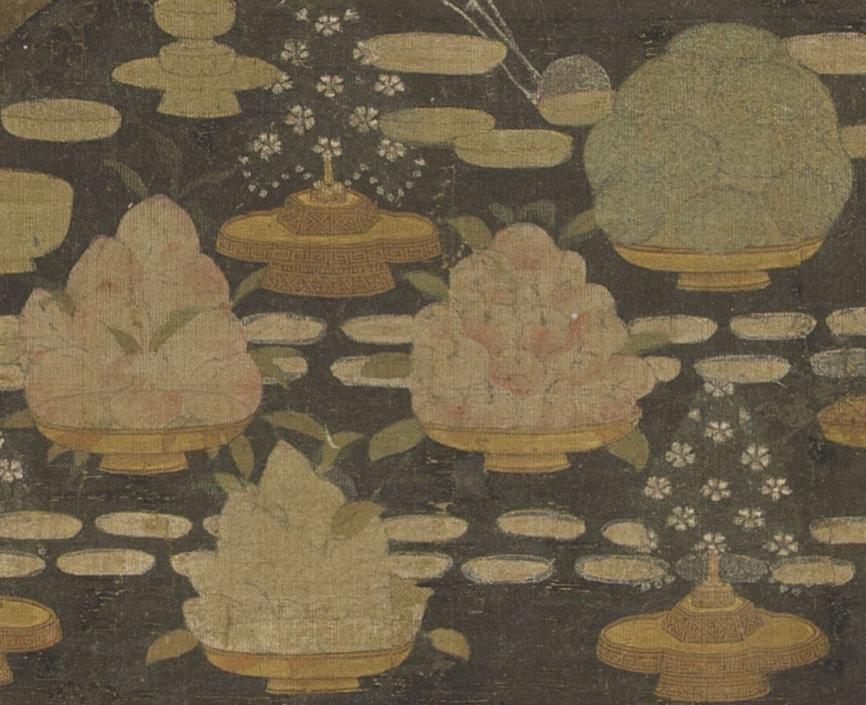

茶事:蔬果插花,蜜饯果脯

桌案之上,撰具食物,琳琅满目。酒樽、果盘、杯盏有序摆放,在靠近桌沿的地方放有十套个人单独用的餐具,有如台盏、碗筷、汤匙、圆形浅碟等。一如《东京梦华录》中对宴饮场面的描述:“止两人对坐饮酒。亦须用注碗一副、盘盏两副、果菜楪各五片、水菜椀三五只,即银近百两矣。虽一人独饮,盌遂亦用银盂之类”。

《文会图》轴(局部)

此时文人们或端坐,或谈论,或持盏,或私语,意态闲雅,俨然是“酒酣耳热说文章”的姿态。宋代宴饮的完整过程包括前筵、后筵以及留连佳客三个部分。前筵和后筵的主要活动都是饮酒,留连佳客作为尾声,往往是茶事活动,即送茶、送汤,表达主人的留客之意。茶事也是从饮酒到歌舞的中间环节,主要起醒酒的作用。

茶点是宋代茶宴不可或缺的一部分,果子的香甜中和茶的苦涩,能让饮茶的层次更加丰富。在这场宴会中,我们能清晰地看到果盘所盛的“珠花看果”,分别是桃子、苹果、乳梨和榠楂,盘间还专门摆放插花以作点缀,颇有趣味。

《文会图》轴(局部)

宋代官府贵家设有“四司六局”,为官宦贵人和文人学士提供宴席服务。四司指帐设司、厨司、茶酒司、台盘司,六局指果子局、蜜煎局、菜蔬局、油烛局、香药局、排办局。果子局和蜜煎局(即蜜饯局)位列其中,就足以说明宋人对果脯蜜饯的喜爱。

宋人所称的“果子”,是生果、干果、凉果、蜜饯、饼食的总称,尤以干果、蜜饯为代表。《东京梦华录》的“初尝青杏,乍荐樱桃,时得佳宾,觥酬交作”,《梦粱录》里的“十色蜜饯”,《西湖老人繁胜录》记载的“蜜金桔、蜜木瓜、蜜林榆”,都说明宋代的果脯蜜饯品种相当丰富。

点茶:茶炉候汤,入盏击拂

茶事活动的重点还是品茗(饮茶的雅称),而宋代流行的品茗之法就是点茶。宋徽宗在《大观茶论》里这样描述点茶:“点茶不一。而调膏继刻,以汤注之,手重筅轻,无粟文蟹眼者,调之静面点。盖击拂无力,茶不发立,水乳未浃,又复增汤,色泽不尽,英华沦散,茶无立作矣……七汤以分轻清重浊,相稀稠得中,可欲则止。乳雾汹涌,溢盏而起,周回旋而不动,谓之咬盏。”

北宋 吕氏家族墓出土茶具 陕西省考古研究院藏,按顺序分别为带盖执壶、黑衣筒形盒、青釉刻花团菊纹渣斗、青釉托盏、长柄圆铲和铜匙

在宋徽宗看来,点茶需要汤注击拂七次,看茶与汤水调和后的浓度轻、清、重、浊,适中方可。具体步骤为:将研磨后的茶末放入茶具,添加少量适宜温度的水,均匀搅拌成膏状,再加水搅拌。如此循环七次,每次都要控制水温、水量,这样充分调制后的茶汤温度适中,然后再放置一段时间,使茶汤与空气充分接触,产生一定的气泡。

《文会图》轴(局部)

宴会大案的前方设有茶炉、小桌和茶床,周围聚集着的侍从各司其职,共同完成重要的点茶工作。左侧的白色茶炉上炉火正炽,火上放置有两把执壶,侍从在一旁候汤。

《文会图》轴(局部)

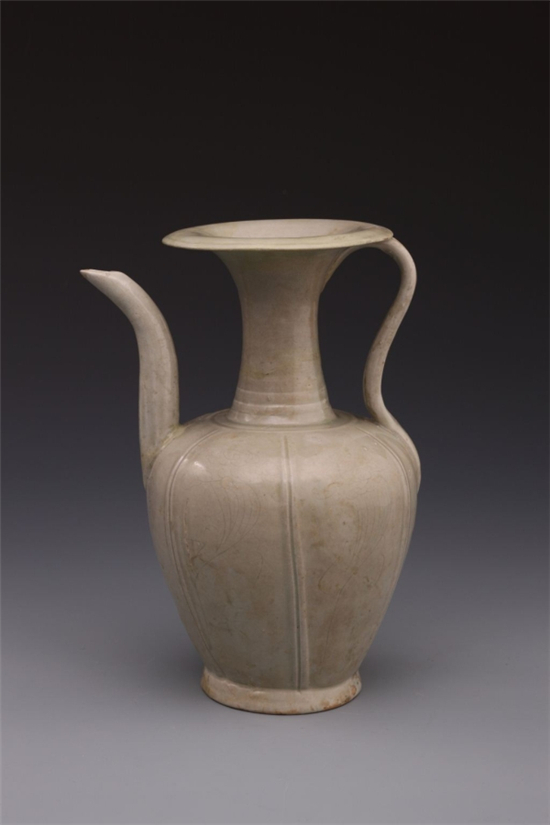

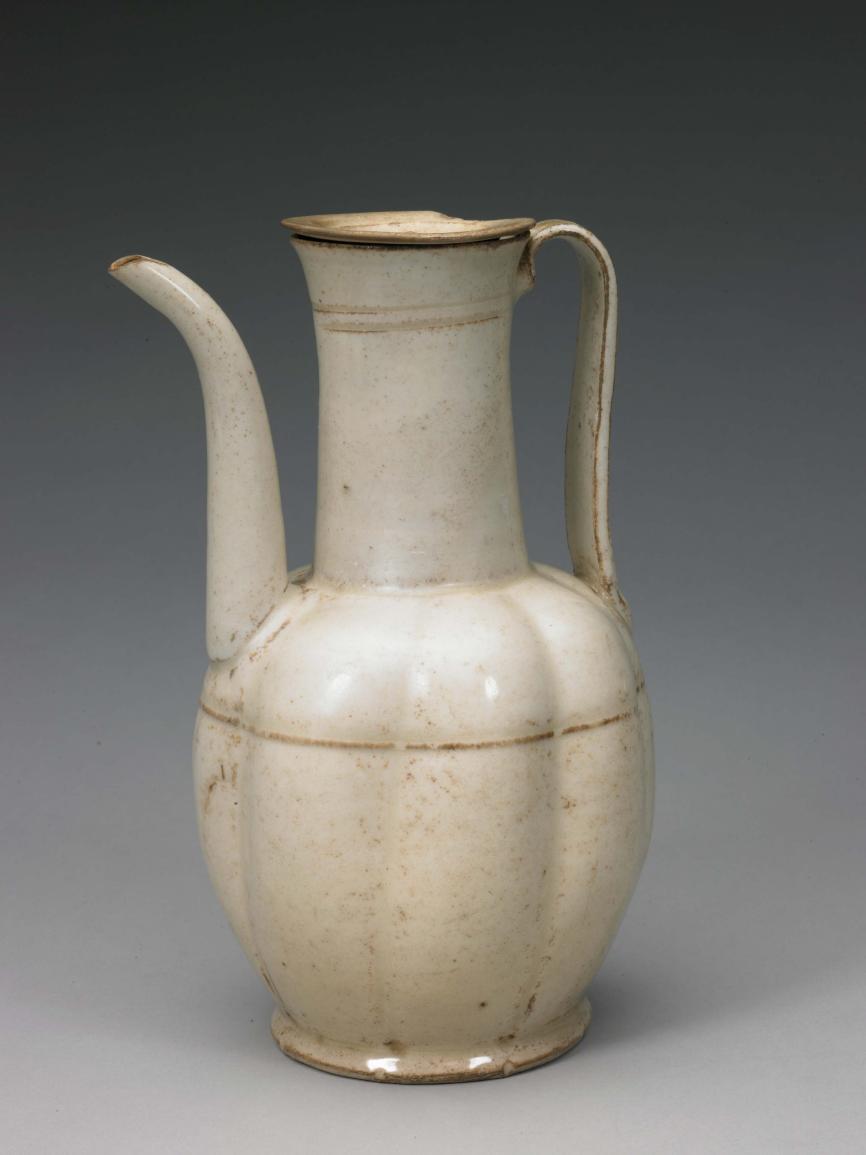

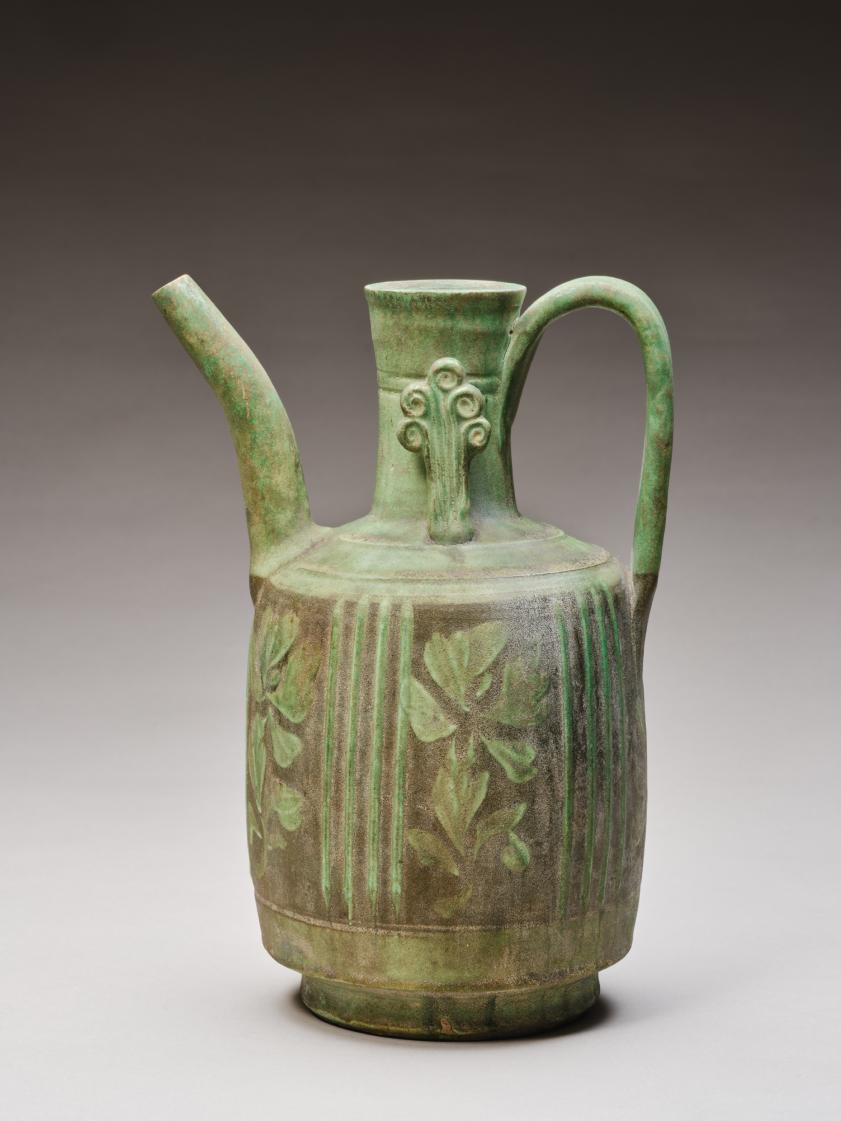

执壶,又称汤瓶、注子、注壶,既是煮水器具,也可直接点茶。宋徽宗在《大观茶论》中队汤瓶的形制也有详细阐述,执壶通常为金银制,“嘴之口差大而宛直,则注汤力紧而不散;嘴之未欲园小而峻削,则用汤有节而不滴沥”。执壶大腹小口,瓶腹两侧有执与流,流的坡度大且陡峭,恰当的设计使水流出时水柱紧实而不松散,能够精准地注入茶瓯中。

宋 龙泉窑青釉刻花执壶 中国茶叶博物馆藏

宋 青白釉瓜棱执壶 故宫博物院藏

北宋 绿釉刻折技花卉竖条纹执壶 故宫博物院藏

《文会图》轴(局部)

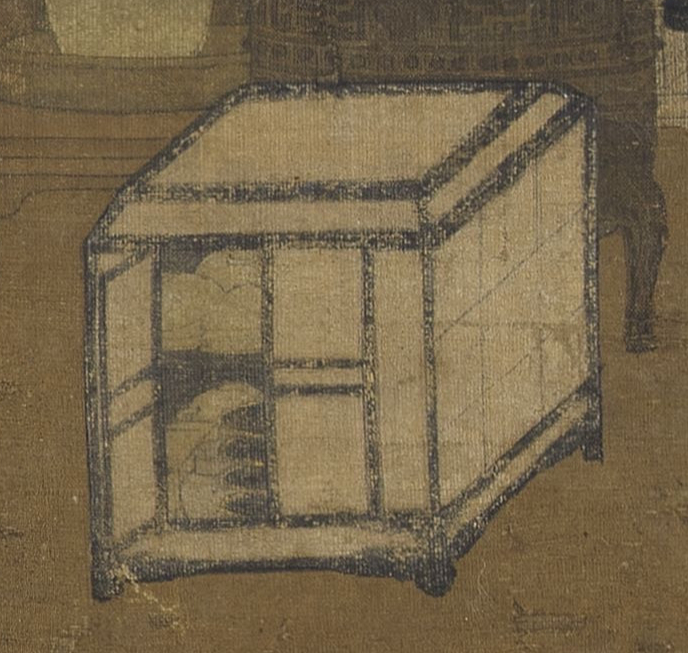

茶炉和鼎状水瓮的下方是一个白色都篮。都篮,又称“都蓝”,最早记载于陆羽所著的《茶经》中。都篮多为竹篾编制而成,也有木质或者木为框架,再用竹子编制而成,宴会中出现的是施以白色漆的方形木质都篮。

“都篮设诸器而名之。”宋代文人喜爱外出到山林中去集会,都篮除了能盛放茶具,还能放置香器、酒器等,是非常实用的综合收纳箱。

《文会图》轴(局部)

黑色小桌旁的青衣侍从正手执长柄茶匙,从茶罐中舀取碾好的茶末放置茶盏中,进行点茶工作中最重要的“击拂”环节。茶匙最早出现在唐代,一开始只是用来量取茶叶,自宋代点茶法取代煎茶法后,茶匙成为了击拂茶汤的工具。

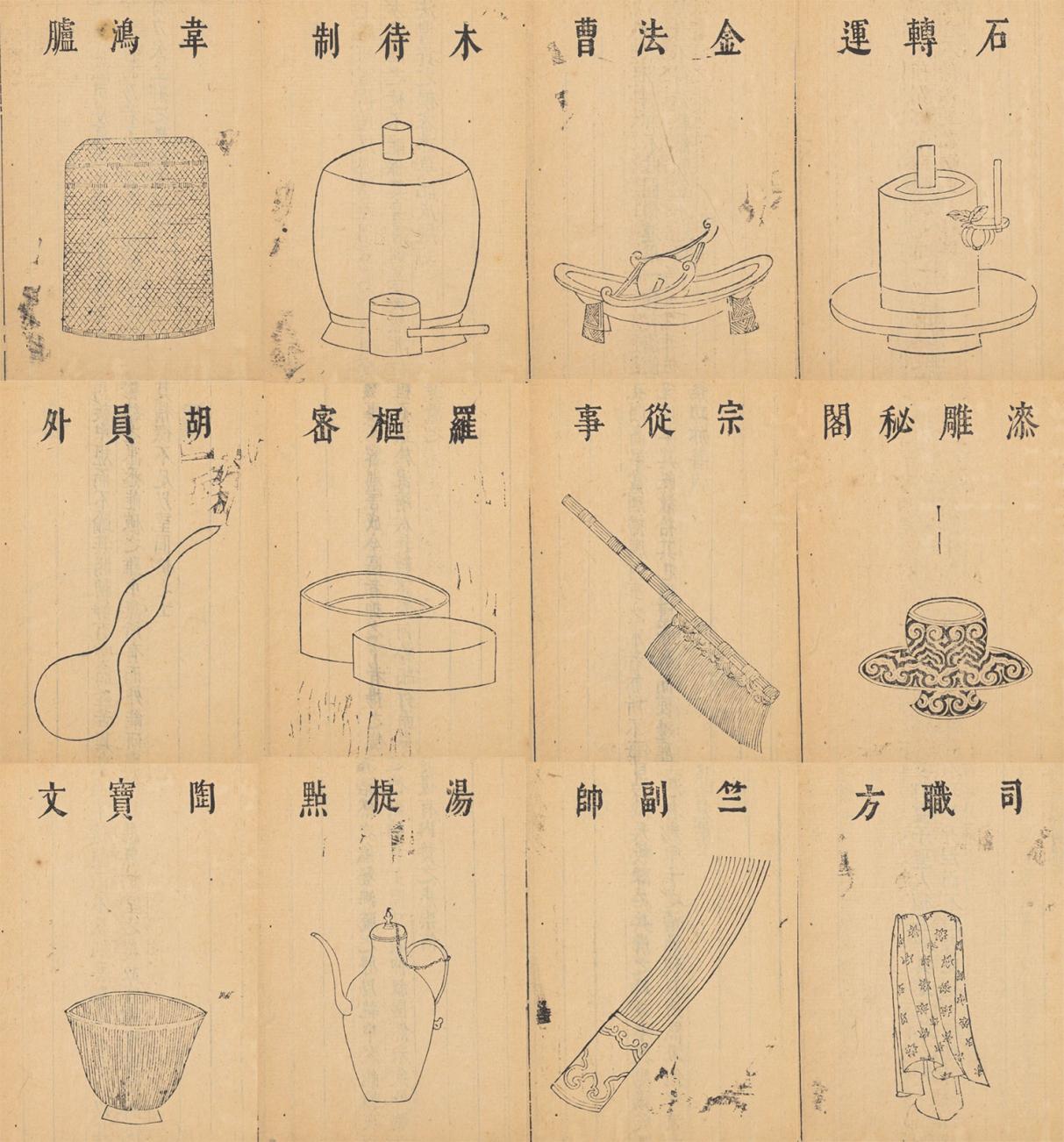

南宋 审安老人《茶具图赞》(局部),宋人饮茶的器具

蔡京在《茶录》中提到,“茶匙要重,击拂有力,黄金为上,人间以银、铁为之。竹者轻,建茶不取。”北宋初期,击拂茶汤用的茶匙主要是金属制的,这样才有力道。北宋中期,茶筅取代了茶匙。茶筅用竹制成,筅身根粗厚重,筅刷末梢细密,这种细长竹刷结构能够对茶汤水纹进行梳理,再加上执壶中的沸水,还能够调制出类似现代咖啡“拉花”般的视觉效果。

黑色小桌上放有数只黑色盏托和青白釉茶盏。盏托就是承托茶盏的器具,宋代茶盏没有把手,盏托能够避免烫指。盏托多以木制成,再在外部施加红色或黑色的漆。

宋 托盏(白釉盏配黑釉盏托) 故宫博物院藏

值得注意的是,宴会中的黑色盏托泛有白边,这与《格古要论》记载的宋定窑黑釉器相符。有专家推测,画中的盏托是宋代定窑生产的“墨定”瓷,与之配套的茶盏应当为“白定”瓷。

宋 青白釉葵口托盏 故宫博物院藏

北宋 白釉花式带托瓷盏 中国国家博物馆藏

北宋 黑釉银兔毫纹托盏 陕西省考古研究院藏

茶盏,也叫茶瓯,与盏托配套使用。宋人在引用“点茶”时,还创造出了“斗茶”的趣味活动。“斗色斗浮”,茶汤的颜色是斗茶的评分标准之一,盛放茶汤的茶盏颜色也有讲究。宋徽宗在《大观茶论》里提到,茶盏最好选青黑色的,盏壁上有兔毫纹的最为贵重。

宋 黑釉兔毫盏 故宫博物院藏

宋 黑釉兔毫盏 中国国家博物馆藏

宋 广元窑黑釉盏 故宫博物院藏

宋人斗茶尤爱建窑黑釉瓷盏,因为茶汤是白色,釉面漆黑可反衬茶汤的纯白鲜明,更易于观色。除此之外,瓷胎质地厚重,茶汤也不易冷;黑釉吸水率极低,不易留下水痕。

宋 龙泉窑青釉盏 故宫博物院藏

“绿地毫瓯雪花乳,不妨也道入闽来。”在宋代文人集会中,也常有青白色茶盏的身影。在这场文会茶宴中,小桌上和侍从手中的茶盏都是青白色。一方面,黑色茶盏虽然在功能上更适合斗茶,但底部没有上釉,胎体裸露在外,显得不够精致;另一方面,北宋白定瓷釉色白中泛青,“青白”通“清白”,暗喻文人情操,瓷质温润如玉,符合宋代文人审美,因此青白色瓷茶盏经常被文人所收集。

宋 耀州窑青釉印花卉纹盏 故宫博物院藏

备茶:碾茶炙烤,讲究风味

点茶效果对于茶叶本身的品质也有要求,在击拂茶汤前,其实还有碎茶、碾茶、罗茶等工序。在这场宴会中虽然没出现碾茶的环节,但这项活动对于点茶来说也很重要。

点茶法图解

碾茶需要用到茶磨,茶磨又叫茶磑,用来将茶叶研磨成细粉。期初用来研磨茶叶的器具是金属制的茶撵,但因为它造价太高并且影响茶叶味道,才诞生了茶磨这种新器物。宋人喜爱斗茶,茶叶研磨的越细,冲出来的茶末就越容易“咬盏”,茶汤越稳定,颜色越白。

《文会图》轴(局部)

研磨好的茶叶需要保存,茶叶喜干燥、忌湿冷,这时候就要用到茶焙。宴会中的这件竹编器物就是茶焙,它上半部分是竹编的盖,下半部分由木板拼接。茶焙中间有一定的储存空间,人们将茶饼用箬叶包裹后放入,再在下方约一尺的地方生火,小火慢慢烘烤。箬叶还能够起到收火的作用,使得茶叶不被火烤黄,烘干后的茶饼能够保留原本的色香味,并且存放得更久。

《文会图》轴(局部)

茶焙后方放置了一张茶床,黄衣侍从正手执白色茶巾筛选茶末,进行罗茶工作。以上工序过后,再经过侯汤入盏、击拂点茶,才算点茶完成,接下来就由侍从端给宾客,由文人们品茶。

《文会图》轴(局部)

有趣的是,《文会图》对宴会中侍从的描绘也极为细致。在前景的左下角,还有一名蓝衣侍从似乎累坏了,正坐在稍矮的凳上休息。右手扶膝,左手端一大碗,正在“牛饮”,不知喝的是茶还是酒。茶床后方的青衣侍从则手执缠枝花卉纹茶盘,一脸严肃地看着工作中的伙伴,似有催促之意。

《文会图》轴(局部)

余兴:瑶琴香炉,竹下对谈

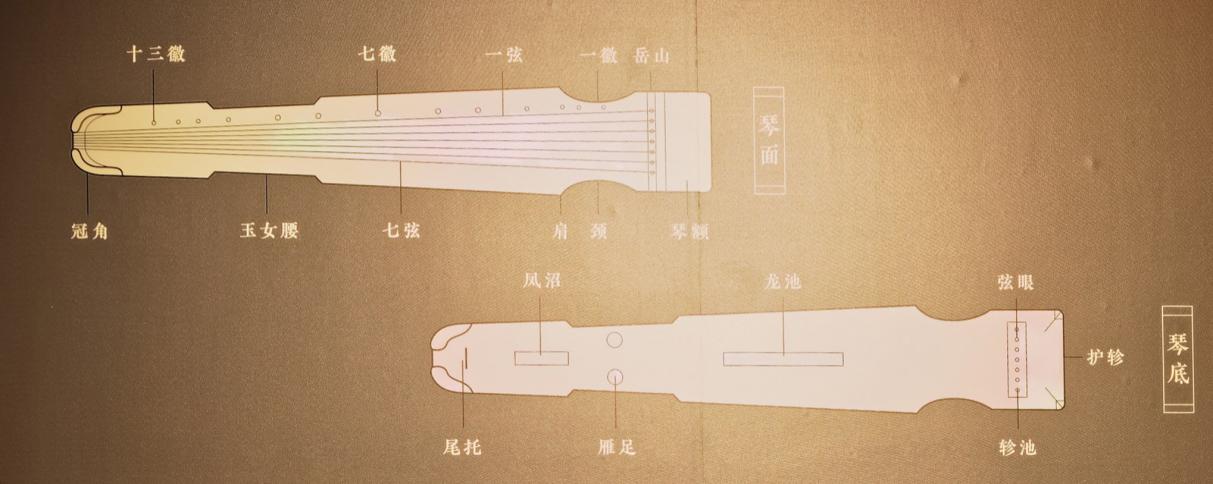

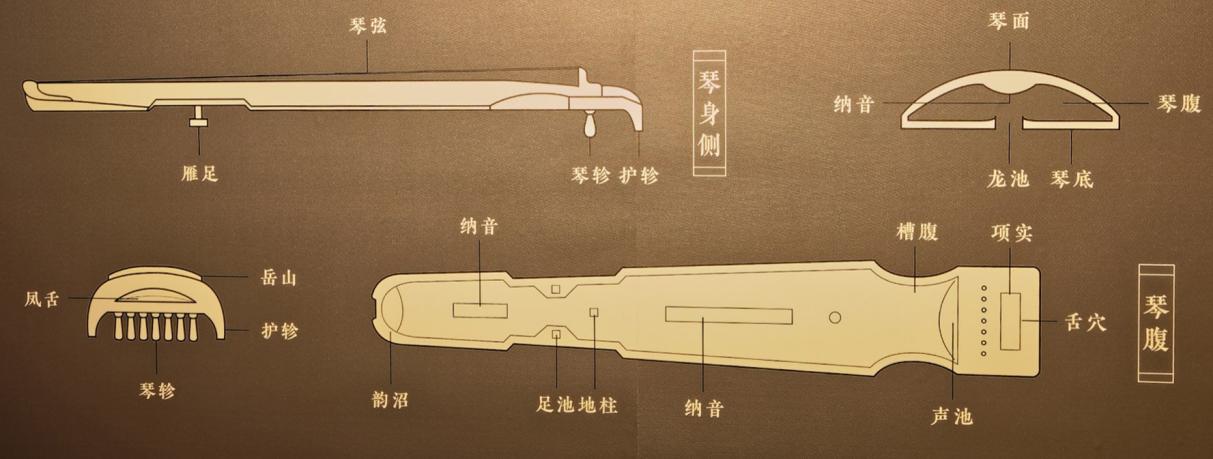

酒酣宴阑之时的品茗活动,正是文人以茶会友、以茶会文的好时机,作为文人四友的“琴棋书画”常常出现在人们雅集遣兴的场景中。在柳树下方有一处石几,几上横放着一张仲尼式瑶琴,一尊香炉,琴旁放有琴谱,琴囊已解,似乎刚刚有人按弹过。

《文会图》轴(局部)

瑶琴,也称古琴、玉琴、七弦琴,是中国最古老的弹拨乐器之一。宋代自帝王至民间都十分好琴,出现了明确的流派,南宋时期诞生了我国历史上第一个古琴流派——浙派,以及现存最早的琴歌《古怨》。

相较于北宋古琴,南宋时除了仿古之作外,古琴体型扁平狭小,尤其是仲尼式古琴,呈耸而狭之状,是南宋制琴的主要风格。

仲尼式古琴结构示意图

宋末元初 赵孟頫制“龙吟虎啸”琴,是国内发现的第一张赵孟頫制作的古琴

北宋 “万壑松”琴 故宫博物院藏,此为仲尼式琴

经常与瑶琴同框出现的是香炉,宋代是香文化发展的顶峰,在前文提到的“四四六局”之中,也有香药局的存在:“香药局,专掌药楪、香毬、火箱、香饼。听候索唤诸般奇香及醒酒汤药之类。”

文人不仅喜欢买香,还喜欢制香、品香,听音烹茶、雅集宴会都要焚香。宋代香炉有两种款式,封闭式、有盖的叫做熏炉,开敞式的、无盖的叫香炉。南宋最经典的是仿古式样的小型香炉,灵感来自于铜鼎、铜簋、铜鬲等古器。

宋 官窑粉青釉双耳三足炉 中国国家博物馆藏

宋代流行“隔火焚香”,讲究的是味道而非香烟,“取味则味幽,香馥可久不散,须用隔火”。在香炉里均匀装上香灰,然后挖一个孔洞。同时将木炭烧到通红且无明火、无烟的状态,放入孔洞之后,再放上“隔火”。“隔火”一般是云母、金钱、银叶等薄而硬的东西,最后才在“隔火”上放香丸或香饼。

《文会图》轴(局部)

席间赋词,弹琴焚香,是文人的修身养性的方式。在筵席不远处的小丛竹树之下,两位文人正寒暄行礼,一人倚靠手杖,一人身衣鹤氅,正在偶语对谈。将视线转回宴会中,桌案边的绿衣男子(有专家认为可能是乐工)手执檀板离座,似要表演歌舞。侍从正为宾客端茶,几位文人对视、招呼、延请,鲜活的宴会画面跃然纸上。

得益于商品经济的发展,宋代筵席的流程较为规范、完整。《文会图》利用全景式构图,在精妙的工笔绘法之下,将雅集宴饮、点茶品茗与文人风雅三个时空串联成线,记录下当年的文会茶宴。

纵观画作,宴会中出现的茶具几乎都是通体一色,颜色清雅,就连材质也都是“接地气”的陶器、竹编等等,体现了宋人崇尚的朴素风气。当时士大夫所追求的茶道,一如绘制作品的画道,都在清净之中呈现美的韵律。从庭院垂枝,到石几茶具,作画之人与画中之人境界相容,以一种自然、工整的方式将时光永远停止在了这场慵懒惬意的文会茶宴之中。

参考资料

[1]李竹雨.人间有味是清欢——记《文会图》中的茶事活动[J].茶叶,2014,40(03):172-174.

[2]衣若芬.“昏君”与“奸臣”的对话——谈宋徽宗“文会图”题诗[C]//宋代文学学会.第四届宋代文学国际研讨会论文集.中国文哲研究所;,2005:13.

[3]常雷.宋朝那些看得见的事儿——《文会图》里的茶事探析[J].天津美术学院学报,2017,(11):90-92.

[4]王陆健.宋代绘画中的茶饮图像与文化研究[J].福建茶叶,2018,40(04):377+379.

[5]陈曼玉,邓莉文.宋代文人集会茶事图中“点茶法”器具研究[J].家具与室内装饰,2020,(10):22-25.

[6]任仕东.台北故宫博物院藏《文会图》视觉特征及祖本问题研究[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2020,(02):1-7+209.

图片 | 颜歆窈

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号