by徐江玲

今天,我们也许都已认同,生物进化是一个渐变与骤变交替出现的过程。那么,古尔德所提出的这一“间断平衡论”是否也能为同性婚姻的合法化进程添加有力的注脚?

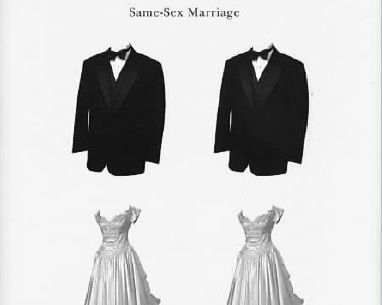

自1970年开始,旨在推动同性恋婚姻合法化的社会运动,在经历了漫长的42年稳定渐变之后,迎来了具有标志性意义的一刻:“我做出了一个谨代表我本人的决定,我认为我应该勇敢地站出来支持他们,同性情侣间应该能够结婚。”作为美国历史上第一位公开明确支持同性婚姻的总统,奥巴马这一持有保留态度的“个人决定”(他仍然支持各州政府自行决定是否承认同性婚姻),引起了美国社会的分化,并为同性婚姻的合法化之争投掷了一枚助燃剂。但这一貌似骤然的发言所揭示的,正是如今美国社会人们对同性婚姻的正反辩论。其争论焦点,无非三个方面:婚姻、抚育以及道德,且在近年来不断涌现的同性婚姻相关著作中可见一斑。

婚姻的真谛

自古以来,婚姻被定义为介于男女之间的建制,“一夫一妻”才符合传统意义上的异性恋机制。因此同性婚姻的反对者们以“传统”为由,将婚姻限定为男性和女性之间的结合,试图将其合理化,从而断定同性婚姻会威胁传统的婚姻机制。

何谓“传统”?追古溯今,可以发现,传统上黑人没有选举权,而妇女也不能从事诸如律师等职业。单就婚姻而言,如果现今的婚姻与两千年前相同,那么妻子将仍被视作个人财产,随时可以抛弃,异族通婚者也会被关入监牢,而离婚则是远远不可想象的。“传统”这一概念本身就经不住任何推敲。

诚然,如今社会的婚姻状况确实令人担忧:结婚率下降,单亲家庭增多,非婚育子女数量上升。但是,正如在耶鲁大学法学教授埃斯克里奇和律师达伦·斯佩德尔在其著作《同性婚姻:是好是坏事实说话》中所提出的一样,这些现象并非由于同性婚姻造成,而是因异性伴侣的行为所致。婚姻重要性日益下降的原因,更多是因为如今对婚外同居、生育及无过错离婚等系列现象,无论从法律角度还是社会角度,都已经被普遍接受。但是,仍然没有理由认为,如果赋予那些忠于长期伴侣关系的同性恋人以婚姻权利,会导致这些现象的加剧。埃斯克里奇书中说道,以此为由反对同性婚姻,就好像“法国军队坚守马奇在诺防线的同时,德国纳粹分子却在巴黎品尝香槟”一般,毫无意义。

实际上,将同性伴侣纳入婚姻制度当中,才是真正维护婚姻制度的明智之举。反对同性婚姻,自然会导致各种替代形式的产生,比如“民事结合”以及“同性伴侣关系”,而“同居”关系,对于异性伴侣而言,却富有吸引力,从而会进一步导致婚姻重要地位的削弱。

抚育的意义

天主教素来主张:婚姻制度及夫妻之爱,本质上是为生育教育子女,二者形同婚姻的高峰与冠冕。在《同性婚姻:支持及反对的理由》一书中更指出,繁衍抚育后代被认为是婚姻的重要职责之一,反对者认为同性伴侣无法完成这一任务,而其组成的家庭也不适于抚养孩子。

说及繁衍后代,如今没有任何一项法律仅允许那些希望孕育小孩的伴侣结婚,而反对不能生育的恋人结合。更重要的是,如今越来越多的同性伴侣通过试管婴儿、精子捐献、代孕、收养等方法孕育及抚养小孩。根据美国2010年人口普查数据统计显示,最近20年以来,美国同性伴侣家庭的数量呈显著增长趋势,配偶的总数为901,997对,比10年前增加了50%,其中22%的同性伴侣家庭抚养孩子。

而针对反对者们的后一个指控,则并无任何证据表明,同性伴侣所抚养的小孩比异性伴侣所抚养的小孩表现差。相反,斯坦福大学的社会学者迈克尔·罗森菲尔德于2010年发表的,基于美国人口普查数据所作的研究报告却显示,由同性恋配偶抚养的孩子在学业上的表现与由异性婚姻配偶抚养的孩子相比,两者几乎一样。另外,罗森菲尔德的研究还发现,不论是同性恋配偶还是异性恋配偶抚养的孩子,留级率都比异性未婚伴侣以及单亲家长抚养的孩子要低。

事实上,美国许多禁止同性婚姻的州,都允许同性伴侣家庭收养并且抚育孩子。因此,否认同性婚姻所能带来的益处,并不能促进人类的后代繁衍及孩童的抚育。

道德的宇宙

同性婚姻被贴上“不道德”标签的重要原因在于宗教信条对传统婚姻约束,同时认为其会影响宗教自由。基于现在“同性婚姻”未被完全认可的现实,《同性婚姻和宗教自由:日益浮现的冲突》中“法律学者和践行者就宗教自由展开了一场思想实验”。他们设想,如果法律上认同同性婚姻,那么会对宗教自由产生何种影响。令人遗憾的是,书中选文章的几位著者,最终都认为同性婚姻会对宗教自由产生威胁,虽然这一威胁并不来自于宗教自由、同性恋权益以及同性婚姻这一系列概念当中。

而现实里,宗教究竟对人们对“同性婚姻”的态度产生何种影响?这在全球知名的民意测验公司盖普洛新近公布的就美国人对同性婚姻态度进行的一项民意测验中有所体现。

这一测验是在今年5月3日至6日进行,恰逢副总统拜登发表声明称其个人对同性婚姻“绝对自在”,并将“同性婚姻”推向舆论焦点之时。调查显示,在美国的信仰人群中,新教徒对同性婚姻合法化通常持反对态度。仅从宗教信仰角度看的话,说自身没有宗教认同的人中,88%的人认同同性婚姻应该合法。但天主教徒在这一问题上的看法有较大分歧,有51%的支持率;而新教徒一般坚持认为同性婚姻不应合法化,仅有38%的人表示支持同性婚姻。

然而,很多宗教团体对“同性婚姻”这一问题的态度却大相径庭。虽然天主教教义反对同性婚姻,而佛教等其他许多宗派,却认为个人应该有选择其婚姻伴侣的自由。美国女性主义法学的代表人物罗宾·威斯特在其著作《婚姻、性征与性别》中指出,同性婚姻支持者不应与法庭一样,将“道德”因素排除在外,反而应该重拾“道德”这一概念。她的论点非常富有说服力:一桩美好的婚姻,对于处于婚姻中的两者而言,意味着亲密关系的建立以及相互的关心,这一点对于同性伴侣或者异性伴侣而言,并无二致。而且,同性间性行为与异性间非生育的性行为具有等同的意义:它能促进伴侣之间的亲密关系、建立信任、促进坦诚并共同承担责任,而不仅仅是无意义的性行为。因此,“不道德”标签,并不能成为反对同性婚姻的论据之一。

那么,何种形式能解决宗教与同性婚姻之间的冲突?莱科克在其著作的后记中指出,同性婚姻问题之所以棘手,部分原因在于它源自最为普遍的一种社会分割状态:教会与国家长期分割。但是,在婚姻问题上,法律与宗教却是紧密结合在一起的。因此他建议,如果“宗教婚姻”与“世俗婚姻”两个概念能够更为清晰地区别辨认,那么对于婚姻的争辩可能就会少些。

与莱科克的建议不谋而合,威斯特在其著作中也给出类似的解决之道,她认为婚姻改革的支持者应该采取的策略是,不只是将目标对准于将婚姻的含义延伸至包含同性伴侣在内,而是应该以“民事结合”这一形式取代“婚姻”。她认为这样的法律进步才能够将政府致力于维护“长期稳定忠诚关系”这一世俗性实质阐释清楚,同时去除这一改革所披的宗教外衣,使其不再陷入争论当中。

从理论角度而言,威斯特和莱科克将宗教从“民事婚姻”中剥离开来,或许是一个正确、显著的进步。然而,从客观实践角度出发,以“民事结合”取代“婚姻”形式,抑或将“民事婚姻”与“宗教婚姻”区别开来,都缺少政治选民基础。只要“婚姻”仍然作为一种人们倾向于选择的形式,同性权利倡导者都会坚持认为“民事结合”的形式,未给予同性伴侣以“婚姻”等同的尊重。

埃斯克里奇和斯佩德尔同样认为“民事结合”是一个有效策略,但他们认为,渐变才是最好的方法。从这一点来讲,当判定同性行为违法的法律被一一废除,反歧视法得以修正时,每一次进步都会带来转变。如今,成千上万的同性伴侣得以合法结婚,没有人会再说同性婚姻是绝无可能,难以想象的。时间已经站在同性婚姻这一边。

回望过去,美国的宪法历史正是一部“逐渐让以往被忽略和排除在外的人群享受到宪法权利及其保护的历史”。从1976年美国正式废除禁止种族杂婚的法律,到今年马里兰州通过同性婚姻法,也许有一天最终会给予同性伴侣以异性恋婚姻的相同权利。而这一改变,对于婚姻制度而言,是一种促进,因为它使婚姻制度向“公平正义”的概念更近一步。而仅就“婚姻”,或更重要的,就宪法中的“平等”原则而言,这一改变将给予每一个选择忠于一段长期、稳定家庭关系的人同等的尊严和尊重,无关性别。

也许正如西奥多·帕克所说,“横跨道德宇宙的弧线是漫长的,但它偏向正义”,我们终究将迎来这样一个未来。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号