by黄昱宁

编辑,译者

自从当上了编辑,读书这件事就变得不那么纯粹——无论眼前是一本书还是一叠书稿,站在读者立场还是编者立场去审视它们,是一个时不时会浮出来让人暗自一惊的问题。既然无法避开它,那我在回顾过去一年的“书生活”时,就干脆以职务为界,将这些书分成“社内”与“社外”两类,对前者“内举不避亲”,对后者“外举不避仇”——“仇”字当然是玩笑话,无非是大家在一个大集市上摆摊,但凡对手拿出了叫人眼前一亮的新货,也要忍不住喊声好的,这既是读书人的兴之所至,也是有利于大集市整体繁荣的好事儿。

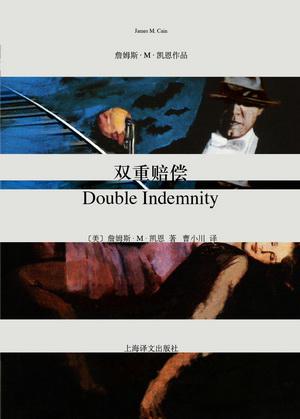

(美)詹姆斯·M·凯恩/著

曹小川/著

上海译文出版社

自己编的书难免一读再读,好在2012年手里的这几本都经得起反复推敲,以至于我在做了几轮宣传之后,再说起这些书,仍然不觉得厌倦。詹姆斯·M·凯恩的《双重赔偿》与他的《邮差总按两遍铃》齐名,在国内的销量却不及后者,想来多半还是因为后者的标题更有奇巧的效果吧。不过,作为这两本书的责任编辑,我实在很难掩饰对《双重赔偿》的偏爱,它几乎满足了我对一部具有长篇容量的短篇小说的所有期待。有评论认为,小说安排“我”莫名其妙地“爱上”萝拉无非是为了横生枝节,最终难免沦为一处俗套的败笔。而我恰恰认为,正是这条分岔,才成了这部小说有别于小报谋杀案故事、同时也让电影改编者徒呼奈何的分野。“我”的前后矛盾、言不由衷不是作者的破绽,而是一个陷入致命诱惑的男人卖给人生的破绽。我实在很难估量,凯恩需要抵御多少叙事的诱惑,才能始终保持最为含蓄克制的笔触,不让作者视角代替人物视角,不急着替“我”自圆其说。

与凯恩相似,帕特里夏·海史密斯的价值,也长期被国内读者忽略,所以今年终于能将五本一套的《雷普利全集》做出来,也算了却心事一桩。在我看来,出版这套书的最大意义,在于帮助读者将“犯罪小说”这种已经在西方发展相当成熟的文学样式从“悬疑”或“推理”中分离出来。只有读完这套书,你才会知道为什么一个类型小说作家也曾一度成为诺贝尔文学奖的候选人,才能知道海史密斯的作品对人性阴暗面的探查到了怎样的深度。与之相比,《战地行纪》的出版,只能让我舒小半口气。作为《奥登文集》的第一卷,这部有诗歌有日记有历史钩沉有陈年八卦的札记只是如履薄冰的第一步——奥登是一座高峰,后面还有的是崎岖险路要走。

小白/著

上海译文出版社

盘点2012年的工作表,不能不提到我平生做的第一本原创随笔集《表演与偷窥》。我一直认为小白的非虚构作品是随笔界少见的“干货”,《表演与偷窥》便能集中体现作者的技术如何成熟,涉猎如何广泛。虽然其中最夺人眼球的部分照例是陆谷孙老师所谓的“以风月的瓶子装文化的酒”,但我从这本书中得到的更多是这样的感悟:好的随笔集是个有效的超文本链接,信息量再大总有边际,但一种新的看待世界的方式却可以为你打开一个更大的世界。小白最大的价值是提供新的视角而非信息——尽管这本书里的信息容量已经超过大部分随笔集。

本职工作之余,去年在集中看一些被改编成电影的小说,透过对照窥见从文学到影像的变形,为相关的专栏积累素材。《霍乱时期的爱情》和《英国病人》恰好都有新译本,那种一半旧雨一半新知的感觉正适合当枕边书。不知道是因为新译本确如宣传所言,校正了原先删节和错漏的内容,还是因为隔的时间太久,我自己的阅读心境也与当年大异其趣,总之翻开这两本书,常常会有陌生的触动冒出来。无论是《霍乱时期的爱情》里那只不听话的鹦鹉,还是《英国病人》中斑驳错杂的光影,都比初读时更鲜明。

至于国内的原创小说,去年的大热门当然是莫言。微博上各门各派为此争得不可开交之时,我也少不得要在书架上翻翻自己收藏的莫言旧作。结论跟过去一样,我最偏爱的莫言作品仍然是《生死疲劳》。它的好,在于其磅礴气势并没有模糊细节的力量,在于一个无时无刻都在噬咬着这片土地的主题终于被人用一种聪明的方式书写出来。新人新作中,去年最让我惊喜的是苗炜,这位一直被我在潜意识里认为是在文学界玩票的朋友,用长篇小说《寡人有疾》刷新了我的认知。一言以蔽之,这是近年来少见的让我产生极大阅读快感的小说,它神奇地集中了一个小说家对自己笔下的故事最大的自信和最大的怀疑——对于一个后现代语境下的写作者,这两种特质同等重要。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号