经济观察报 关注

2017-05-03 14:53

![]()

制约美国社会恶化、推动改良的主要力量——权力的制衡和公众的批判——是否仍起作用呢?

舆论的批判

实际上,从一开始,舆论并非一律,从《纽约时报》那个时期的“意见专栏”中可以反映出来,其中不乏美国人自我反思的文章和读者来信。“新左”的意见也得到反映,例如2001年10月15日该报刊登了芝加哥大学文理学院教授斯坦利·费希(Stan-ley Fish)的文章,对“恐怖主义”一词本身提出置疑,反对把对方视为绝对的“恶”,认为对方也代表有理性、有目标的事业,只不过其目标是摧毁美国,美国只有努力去理解它,才能找到正确的防御办法,并说“路透社”就避免用“恐怖主义”一词,因为对一方说来是“恐怖主义”,对另一方说来是“自由战士”。文章还引述另一位教授的“文化相对论”之说。总之,美国人应该设身处地去理解对方何以如此,然后找出应因之道。当然,持此类意见的是极少数,也不代表《纽约时报》的立场,但是就在事件发生后一个月,在那样的气氛下能在主流媒体上发表出来,是有意义的。

大约从2002年下半年,国内知识精英置疑布什政府政策取向的声音逐渐发出,伊战之后,逐渐高涨。一则美国占领伊拉克之后的计划进行并不顺利,局势混乱,付出的生命和财政的代价日益高昂;二则正值大选年,民主党竭其所能进行声势浩大的对现政府的揭露、批判自不待言,一切反对的意见也在此氛围中得以无顾忌地大声疾呼;三则虐俘事件曝光,引起国内外舆论大哗,政府难以为自己辩解,所有这些汇成倒布什的力量。不过可能由于在短期内力量对比尚难扭转,并由于包括凯利在内的民主党议员都曾投票赞成打伊拉克,民主党提不出强有力的足以对抗的政策纲领,结果布什还是当选连任。此后,各方面对政府政策和“新保”的批判呈日益高涨之势。除了大批自由派报刊连篇累牍批评政府内外政策从未间断外,并出现一大批书籍,从书名就可知其倾向:《说谎者》(该书封面上有小布什、拉姆斯菲尔德等人的头像)、《战争的伤亡》、《失去的自由权利》、《反对权利法案的战争》、《向我们的自由以及安全开战》、《美国霸权的泡沫》、《怀疑者的联盟》、《一败涂地》、《帝国的悲哀》、《布什在巴比伦-伊拉克重新殖民化》、《超级大国综合症》等等。

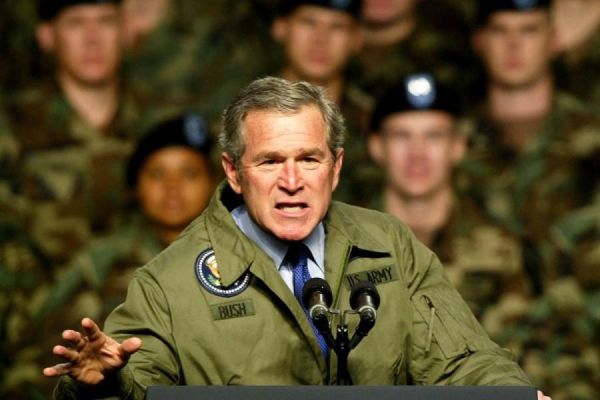

伊战后,国内知识精英置疑布什政府政策取向的声音逐渐高涨

批判的角度、重点各有不同,大体上有以下几个方面:

一、侵犯公民自由权利。实际上从反恐一开始,美国民权联盟(A-CLU)就高度警惕,一马当先,进行保卫民权不受侵犯的活动,还曾致函巴基斯坦等伊斯兰教的国家使馆,表示愿为其公民被侵权提供咨询和帮助。不过当时势单力薄,那些使馆甚至不知民权组织为何物,基本没有回应。随着时间的推移,美国人对于为了安全如此牺牲作为美国立国之本的基本权利是否值得、是否必要,疑虑日增。批判的核心是保护美国《宪法》所规定的基本权利,特别是《权利法案》。批判者认为《爱国者法》与布什政府的言行从文字到精神都违反宪法条文,以及美国开国元勋的讲话。即使以“非常时期”为理由,布什政府所作所为已经远超过内战时期和两次世界大战中的权宜措施,更为严重的是,以前几次都是有尽头的,战争结束即回复常态;而现在,反恐是望不到头的,违宪之举可以长期延续下去,美国人也就逐渐习以为常,这样,美国立国之本、凝聚各族裔美国人的原则精神将荡然无存,美国将变质,这才是最可怕的。“基地不能夺走我们的自由,只有我们自己能做到”,这是这一派人比较共同的看法,即如果破坏了基本自由权,美国就不是美国,无所谓安全。因此,美国不毁于恐怖主义,而可能毁于决策集团中的“新保”之手。

另一类比较温和的批评,承认当前形势的特殊性,安全和民权的矛盾是现实存在的,政府的错误在于没有在二者之间做出恰如其分的抉择,实际上以安全的名义已经造成的对民主社会的价值观的损害,得不偿失。还有批判者指出,把一部分人(指与伊斯兰教有关的族裔)作为更有可能犯罪者对待,不但违反权利法案,而且违反反对种族歧视的第15修正案。

二、对伊战以及整个对外政策的批判。首先“大规模杀伤性武器”已证明是伊战虚假的借口,使政府信用大跌,《说谎者》一书就是以此为由头进行批判。更多是从实际效果批判布什中东政策。单是阿富汗,无论是战争的近期或远期目标都遥遥无期,只经济援助一项,美国承诺的远未兑现。如今阿富汗毒品泛滥,种罂粟成为其重要经济来源之一,美国也无能为力。撇下阿富汗的政治、经济、社会乱局,又去攻打伊拉克,以致深陷泥沼,不能自拔。当初公开宣布的目标都未实现,伊拉克濒于内战边缘,阿拉伯世界反美情绪高涨。就美国没有公开宣布的实际目标——控制石油——而言,目前失控的危险更增加了,油价已经超过战前最高水平。迄今为止,美国为此已经投入1万亿美元,仍见不到底。原来以越战经验为戒的反战者的预言都不幸而言中。但是与越战不同的是,退出并不那么容易。另外,对伊拉克和阿拉伯世界客观深入研究的书籍和文章也陆续出台,批评决策者对那里的情况缺乏基本了解,做出简单武断的判断,导向错误的政策。

三、虐俘事件与关塔那摩监狱的审讯。美军虐俘事件的曝光是英、美媒体自己揭露的,令全体美国人蒙羞、愤慨,政府处境尴尬。原来的主战派也反应强烈。例如著名专栏作家弗里德曼是力主打伊拉克的,他为虐俘事件受到很大震动,他说:美国输掉的是比伊拉克战争重要得多的东西,那就是美国作为世界道义权威和鼓舞的工具的角色。他说他一生都没有经历过美国及其总统像现在这样为全世界所仇恨。另外一位主流政论家约瑟夫·奈认为美国的软实力因此大大削弱。

“大赦国际”在2005年年度报告中把美国在伊拉克阿布格莱布监狱的虐俘和关塔那摩基地的集中营列为“暴虐的侵犯人权,从而降低了(美国的)道义权威,并在全球树立了鼓励滥刑的榜样”,并谴责美国“公然嘲弄法治和人权”,甚至称关塔那摩集中营为“我们时代的古拉格”。美国一向与“大赦国际”一道谴责其他国家侵犯人权,如今受到这种指责,的确是史无前例的。特别是这场战争主要是高举道义的旗帜,所以这一事件对美国现政府的打击十分沉重。包括前总统卡特在内的精英舆论代表强烈要求关闭关塔那摩监狱,这一呼声日益高涨。

法治的力量

当前舆论的批判主要指向行政这一支。如果有实际成果,应该落实在:一、国会立法;二、司法裁决。目前由于共和党在两院都占多数,加以9·11之后的特殊情况,国会对行政权力的制约已经削弱,很多时候是共谋。司法系统一向被看作是超越党派之上的民主制度的保障,可以算作是社会正义的底线,特别是最高法院被赋予解释和保卫宪法的职责。现在就看司法能否起作用了。司法方面的斗争集中在《爱国者法》和对所谓“敌方战斗人员”的待遇是否违宪问题,虐俘事件曝光后进一步引起法律界的注意。

到目前为止,有两个有典型意义的案例:

一、帕迪拉案。何塞·帕迪拉(Jose Padilla)是美国公民,于2002年5月自巴基斯坦乘飞机赴美,在芝加哥被捕,首先是作为9·11事件的证人,同时被指控策划引爆一枚“脏弹”以散播放射性物质,据政府方面掌握情报,他在阿富汗境内的基地营中受过爆破训练,目标就是美国的旅馆、加油站等场所。同年6月,布什总统宣布他为“严重危害国家安全”的“敌方战斗人员”,将其关押在南卡罗莱纳州海军监狱,不得与外界接触。2003年12月,联邦上诉法庭裁决,总统无权在美国领土上以敌方战斗员的罪名拘留美国公民,必须在30天之内释放,但是可以将他转交给能对其进行刑事起诉的“适当的非军事权威机构”。

这一裁决意味着布什政府败诉。这一案情复杂,拖的时间较长,如今帕迪拉作为一般刑事犯,在迈阿密地方法庭受审,享受普通公民应有的权利。2006年7月,当地联邦法院法官下令允许他在开庭前查看国防部对他在受军事拘留三年半期间所作供词的概述的文件,还有他受审的57盘录像带。一般说来,辩护律师在获得政府解密后,有权阅读和观看这些材料,但是让嫌疑犯本人阅读这些本该是绝密的材料是很不寻常的。尽管尚未结案,但这一判决已经扭转了自《爱国者法》以来的事态发展取向。

二、哈姆丹案。与帕迪拉不同,哈姆丹(Salim Ahmed Hamudan)是也门公民,2001年美国进攻阿富汗期间为北方联盟抓获,移交美国军队,随后被关押在关塔那摩监狱。他承认自己曾任本·拉丹的司机和保安,但否认曾参与9·11袭击。2004年7月,美国政府在特别军事法庭指控他犯恐怖阴谋罪,哈姆丹的辩护律师向美国法庭反控军法不经过审讯就剥夺他人身自由。军事法庭进一步取证认定哈姆丹为“敌方战斗人员”,应被关押。随后,经过首都华盛顿地区法院判决有利于辩方,军方向华盛顿联邦上诉法院上诉,判决有利于军方,辩方又向最高法院提出申诉,最后最高法院于2006年6月29日一槌定音:判决政府在关塔那摩基地设立的特别军事法庭超越了政府权限。判决书称任何总统都不能在宪法之上,乔治·W. 布什是武装力量的总司令,但不是我们其他人的总司令。还意味着整个关塔那摩监狱都成了问题。

这一案件的名称是“哈姆丹诉拉姆斯菲尔德”,结果国防部长败于恐怖嫌疑犯(上一个帕迪拉案件最初的对象也是拉姆斯菲尔德,后来转到非军事法庭后所诉对象才换人)。根据这一裁决,整个关塔那摩监狱都成问题,关押人员的身份都必须一一确定。他们的起诉对象都可能是代表国防部的拉姆斯菲尔德。这也是美国的一道景观。

不论最终哈姆丹和帕迪拉的命运如何,对这两个案件的判决已经是对布什政府迄今为止的政策沉重的打击,对反对者来说是捍卫宪法和美国民主法治的重大胜利。在帕迪拉案件开始审理时,就有论者把它提高到美国历史上最重要的案件,其判决结果关乎民主的存续。其理由是:布什政府的论点——在战时,当与敌国有联系的个人进入美国,危及美国人生命时,总统有权对其采取行动——正是摧毁无罪推定论的原则。而这一原则是任何形式的民主政府的基石,是保护个人不受政府滥用权力之害的防火墙,没有无罪推定,就没有司法公正,民主也将枯萎。如果令布什政府的论点得逞,国家就可以独断专行,选定对象任意加以惩罚,如此“不可转让”的天赋人权将荡然无存。

有一点值得注意的是,如果没有强大的律师阵容,这两个案子都不可能胜诉,甚至根本无法提出。因为显然被关押的嫌疑犯并无亲属为其奔走,自己也不可能支付律师费用。一百年来,美国法律界已经形成关注弱势群体维权的志愿者传统,并已有一批民间法律团体。例如在纽约的“维护宪法权利中心(Center for Constitutional Rights)”很早就启动了关注恐怖嫌疑犯的权利和揭露政府违宪的活动。最初响应其号召为基地关押疑犯辩护的律师比较少, 随着国内气氛改变,特别是2004年6月,最高法院做出裁决:关押在关塔那摩基地的嫌疑犯有权向联邦法院起诉,对他们的拘留提出抗辩,随后即有越来越多的律师踊跃飞向那里,充当志愿辩护人。例如哈姆迪案,一名辩护律师是军方根据法律制度指定的,他虽然属于军方,一旦受理此案,就尽心尽力为当事人服务,决不袒护军方。另外还有一批著名法学教授志愿组成律师团,以精湛的专业知识和锲而不舍的努力,终于得到胜诉。这里胜诉不是指两名当事人无罪,而是指为他们争得按照美国正常的司法程序进行审讯,其意义就在于维护美国的法治。

以上只是两个典型案例。当然围绕政府是否侵权、违宪的斗争不止这些。另一个为民权组织和人士所关注的问题是情报部门的窃听问题。已经有多起诉讼,但由于政府方面以涉及反恐机密为由,举证困难,尚未有明确的结果。

这里,反对政府和军方的人士和法院的判决绝对不是同情嫌疑犯,或认为应该轻判,他们关心的只是维护美国的宪法原则,认为这是高于一切的。这样在实际上操作上确实会给政府带来许多难题,或许会冒因证据不足而放走真正恐怖分子的风险,这也正是另外一派的论点。

自由派与保守派的殊途同归

乔治·索罗斯于2003年出版了一本畅销书,题为《美国霸权的泡沫:纠正美国权力的滥用》(以下简称《泡沫》),从理论到实践全面系统地分析、批判“新保”和布什主义的内外政策,并提出了自己的替代方案。索罗斯除了是众所周知的金融家之外,还是大慈善家,并且代表自由派观点。他在《泡沫》一书中逐条批驳“新保”的理论,称其为“宗教原教旨主义”与“市场原教旨主义”的结合,“反恐战争”是蓄谋已久的欺骗,借9·11蒙蔽美国人民,推行其世界霸权的方案,对内以反恐名义限制公民自由,对外以武力把自己的观点和利益强加于其他国家,这一系列行动使美国从受害者转变为罪犯,把9·11之后全世界对美国的同情迅速转化为反美情绪。

索罗斯认为,恐怖主义是刑事犯罪,应该用警察来对付,而不是发动战争。他还揭露“新保”分子与军事和石油工业的联系,并以德、日的经验为例,尖锐地指出,大财团和政府的勾结是滋生法西斯主义的根源。值得注意的是索罗斯本人坚决信奉自由民主的理想,他创立“开放社会”系列基金多年来在世界各地,特别是在苏联东欧国家推行民主变革,对内则致力于改善美国民主,纠正其弊病。这一理想他并未放弃,但有两点与“新保”不同,一是认为美国模式并不适合其他国家;二是认为以武力和战争来推行民主,其效果适得其反。索罗斯的书出版于总统大选的2003年,影响很大,他的目的是让布什竞选失败,改弦更张,结果未能如愿。但这些论点有广泛的代表性。

另外一本引人注目的书是福山于2006年出版的《新保守主义之后:十字路口的美国》。福山是“新保”理论代表人物之一。1980年代末,他首先以“历史的终结”一文语出惊人,1992年出版《历史的终结及最后之人》一书,系统阐述他的理论。简言之就是“获得认可的欲望”与经济的诉求同是人的本性,从这一前提出发,论证自由经济和自由政治是人类最终的归宿,任何国族概莫能外。东欧巨变和苏联解体是强有力的证据。大家都进入普世的同质的社会(亦即西方民主制度)之后,就不会再有质的变革,这就是历史的终结。这本书是他的成名著,奠定了他“新保”理论家的地位。他是1997年PNAC声明的签署人之一,并曾力主攻打伊拉克。但是在现实面前,他的思想有显著转变,《新保之后》标志着这一转变,该书公开批判当前的“布什主义”以及美国在伊拉克的行为及其背后的思想。他所指出的各种问题与恶果与自由派的批判大同小异。

他从“新保”的源头开始梳理,引证早期主要人物的言论思想,大意为:贯穿“新保”思想的有四条原则:1、特别关注民主、人权以及一国的内政;2、相信美国的力量可以用于道义目标;3、对国际法和国际机制解决严重问题的能力抱怀疑态度;4)过分野心勃勃的社会运作,其后果往往事与愿违,反而破坏其目标。最后一条本意是反对左翼自由派的激进的社会变革,反对“根治”社会问题的主张(例如左派认为犯罪的根源在于贫穷和种族歧视),而主张渐变式的改良。但是在反恐问题上,“新保”的主张恰好与此相反,认定恐怖主义的“根源”是中东的专制政权,而美国有能力顺利地向“根源”开战,把民主推行到伊拉克。福山分析“新保”之所以有此演变,主要是冷战结束得太突然,对美国说来胜利来得太顺利,于是产生错觉,以为凡专制政权都是摧枯拉朽,一推即倒,人民都自然风从民主自由。他重新阐释自己“历史的终结”的含义,说是以前被误读了,他所谓的“终结”是指对现代化的辩论的终结,并非终结于自由民主。有普世意义的追求是一个技术进步、繁荣和法治的社会,这样的社会可能导致更广泛的政治参与。自由民主制度可能是现代化进程中的副产品之一,要成为普世的诉求还有待历史的发展。

说过去别人都是对他观点“误读”,似乎难有说服力,毋宁说在现实面前福山修正了自己的观点。目前他已经把普世的追求定为“技术进步和繁荣”而不是自由民主。美国的外交原则包含在全世界推行自由民主,这点不变,但重要的是手段,必须“非军事化”而采用其他政策工具,把反恐“战争”,改为“长期斗争”,以争取全球伊斯兰的人心为目标。这样,原来“新保”派的福山实际上与反布什主义自由派索罗斯殊途同归了。

当前的“新保”人士多自称,或被认为是继承了著名政治哲学家里奥·斯特劳斯的理论。其中不少人的确曾经是斯特劳斯的学生。饶有兴味的是,2003年7月,斯特劳斯的女儿在致《纽约时报》的信中竭力否认斯特劳斯学说与布什主义有关。她说斯特劳斯是完全不问政治的学者,他被称为保守主义只因为他:1、不认为社会变化一定是往好里变;2、相信自由民主制度虽然有缺点,仍是在可以实现的制度中最好的,是“最后、最好”的希望;3、反对一切希图统治全球的政权,蔑视乌托邦的许诺;4、他热爱犹太人,认为建立以色列国家对犹太人的存续至关重要。他在教学中只是引导学生阅读经典,只帮助他们以怀疑的态度分析已经接受的成见,找出其根源,从古希腊先哲中找答案,而并不企图以自己的观点来改造他们。当时正是左派思想流行之时,所以他引导的怀疑对象主要是左派思潮。如果在另一个时代,他照样会对当时流行的思潮同样处理。

从斯特劳斯著作来看,他女儿所说比较符合实际,那是纯学术著作,表现出一种对当时的左派激进主义高潮和商品经济夹击下下“礼崩乐坏”的忧虑,强调恢复人文教育,回归经典,从源头上理解自由主义。如加以通俗化,要从其文本找到通向布什主义对外扩张的依据,是十分牵强的。

事实上,新老保守派、自由派本是同根生,其维护的基本原则和制度是相同的。对内仍以最初的建国理想和宪法精神为准则,对外也从不放弃以推行自由民主、“领导”世界为己任。其主要分歧是如何认识复杂纷纭的现实世界,应遵行何种途径。政治家有时附会某种理论以使自己行动合理化,学者或媒体也喜欢对一种政策做理论化的阐释。在实践中,在现实与理论发生矛盾时,只有修改理论以适应现实,而不是相反。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号