经济观察报 关注

2022-01-04 15:52

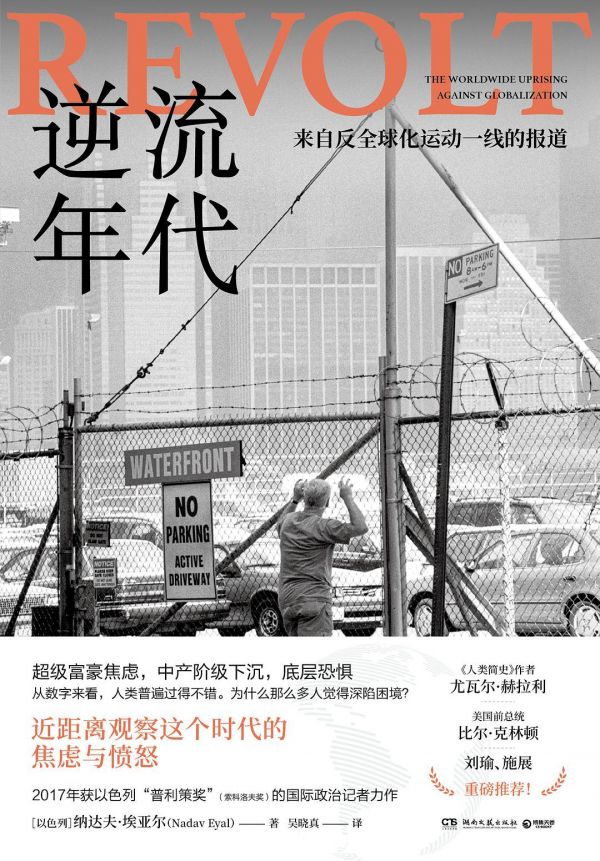

![]()

(IC Photo)

刘军/文

2018年,有两名以色列人先后出版了涉及全球化和民族主义的书籍。约拉姆·哈兹尼(Yoram Hazony)在其《民族主义的美德》(The Virtue of Nationalism)中捍卫民族主义,将其描述为最好的政府形式,是对抗日益崛起的“全球主义”暴政的堡垒。该书以英文出版后,立即在支持特朗普的右翼人士中引起轰动。

同年,以色列第13频道的国际新闻记者纳达夫·埃亚尔 (Nadav Eyal)出版了希伯来语写就的《反抗全球化》(The Revolt Against Globalization)。该书一经面世便迅速登上了以色列畅销书排行榜的榜首,随后在四大洲以14种语言翻译出版。英语、德语、意大利语、西班牙语、荷兰语纷纷问世,每个版本都有一些地方特色:德国版特别关注该国的新纳粹问题;意大利版用了很大篇幅讲述COVID-19……2021年,这本书的中文版被引进国内,书名为《逆流时代》。

一

埃亚尔属于以色列左翼人士,他在该书中维护了全球化的优点——过去三十年中,使超过十亿人脱离贫困,也警示了全球化的负面影响:目前的国际权力机制无法应对快速变化的全球化需求。该书的核心观点是,过去数十年中,“互联互通”的全球化改善了人类处境,但也播下了反抗的种子。随着2001年“911”纽约世贸中心双子塔的坍塌,一场世界范围内对全球化的反抗(起义)宣告开始。

该书记录了纳达夫·埃亚尔过去10多年里走访的地方和目睹的真实故事。他讲述了陷入困境的宾夕法尼亚煤矿工人、雅典郊区的无政府主义公社、一个生育率正在崩溃的日本小镇、德国的新纳粹主义,以及他陪同叙利亚难民家庭从希腊海岸抵达目的地德国的故事。该书视野广阔,从中国的鸦片战争到殖民主义的海地,再到马歇尔计划,埃亚尔带领读者游走于反全球化运动的前线,展示了这场运动的全景。

埃亚尔在书中写道,这本书受到过去10年间不同事件的影响,但如果唐纳德·特朗普没有当选总统,他可能不会写这本书。

作为国际政治新闻记者,埃亚尔在美国采访2016年总统大选时,最早意识到彼时被当成笑话的特朗普有可能获胜。作为一名记者,埃亚尔曾报道了奥巴马的崛起、希腊的金融危机、英国信贷危机以及欧洲和亚洲恐怖袭击的增加。他逐渐意识到,那些试图炸毁孟买酒店的年轻的巴基斯坦恐怖分子,与西方发达国家的中产阶级抵制普世和自由的价值观,有着某种密切的联系。埃亚尔认为,他所报道或经历的事件,都与对1945年后建立的全球秩序的全面反抗有关。

埃亚尔把二战后建立国际秩序的时代称为“责任时代”(age of responsibility)。他认为,全球化的成功和丰裕时代的到来,其种子是在冷战期间的“责任时代”种下的。这种责任并不是因为意识形态本身,而是因为人类共有的经验。这个“责任时代”,到2001年“911事件”爆发就已经结束了。随后开始的时代,是他所谓的“反抗的时代”。

埃亚尔指出,“责任时代”是由目睹了两场战争的谨慎的现实主义者建立起来的。当他们需要做决定时,他们会听取自己的常识和研究。埃亚尔指出,民主、自由价值观和全球化对改善人类状况至关重要——儿童死亡率下降了,总体生活条件提高了,全球南方国家和西方国家之间的工资差距正在缩小。但今天,科学和民主的意义越来越小。而现在,对于全球化的反抗、反叛,使这一切都受到了威胁。

全球化是一个激进的过程,它在创造了巨大的财富、消除广大的贫困现象的同时,也使很多人遭受了痛苦,因为他们曾经享有的东西被全球化的冷酷逻辑夺走了——全球化由冷冰冰的供需规律驱动,受短期利润和效率的控制,显示出资本主义的冷酷逻辑。

埃亚尔指出,对于全球化的反抗,有其合理之处,反抗为纠正全球化的某些负面影响提供了机会,但它也为各种信仰的原教旨主义者,以及那些希望与科学、事实和理性社会理念作斗争的人提供了一个平台。对全球化的反抗已经成为反对理性、进步和普世价值的平台,他担心没有足够的人来保护国际体系免受这种反对。

二

埃亚尔在书中也尝试性地提出了全球化困境的解决之道。他认为,世界需要在全球范围内进行改革,需要对全球经济和各国管理内部事务的方式进行重大反思。如果任由对全球化的反抗演变成为一场反对进步本身的运动,改革的机会之窗将会关闭。

今天已没有回头路。埃亚尔写道,所有的改革都必须以这一不言自明的事实为依据,即世界及其人民是相互依存的,需要通过具有约束力的协议来应对人类最艰巨的挑战——气候变化。而世界迫切需要一种新的经济模式——循环经济——基于通过更多的重复使用和更少的浪费来最大限度地利用资源,提供新的可能性。

埃亚尔用政治家的视野写道,联合国等国际政治机构迫切需要改革。同时,美国不能再逃避作为超级大国的义务和责任,孤立世界对全球最大经济体来说不是明智的选择,尤其是考虑到美国的国债,以及美国希望美元继续充当世界货币的利益;全球贸易规则亟需改革,让弱国能够向强国出口容易生产的产品或农产品。跨国公司不应继续享有道德和法律豁免,应该对其逃税行为和对销售产品的后果承担责任。

埃亚尔还强调,主权国家既不是世界的敌人,也不是普世价值的敌人。爱国主义与普遍利益不可调和,这是错误的二分法,是向民族主义者投降。国际社会必须为各国在复杂的全球化世界中生存和繁荣提供手段,避免使其成为失败国家。当前的国际秩序在一定程度上已经发展出了干预国家间冲突的工具,但它对国家内部的崩溃却没有有效的反应。当国家陷入内战和大屠杀时,它会对整个世界产生影响,随着全球一体化的扩大,对曾经被视为地方性或区域性冲突的国际干预的需要也会随之扩大。

另外,正在经历快速技术革命的社会,需要维持更好的社会安全网,以维持公民的团结和凝聚力。提高税率将是必要的,同时还需要新形式的税收——例如累进消费税。如果向富裕的城市居民征收用于农村地区基础设施投资和教育的团结税,伦敦和曼哈顿都不会崩溃。如果经济精英继续与民族主义或极端保守势力结盟,将如此多的人抛在身后,对全球化的反弹只会加剧。

埃亚尔提出了一个建设性的观点:作为一种政治观念,全球化不能消除身份认同、地方性和传统主义,相反,全球化应该使它们神圣化,因为民族感情不是敌人,它可以是自由主义的保证人。在一个同质化不断扩大的世界里,精英们应该拥抱那些挥舞国旗的人,而不是辱骂他们是民族主义者。

埃亚尔最后写道:“反叛无处不在。它正在扫荡责任时代的残渣。这个激变时刻提供的机会大于它所预示的危险——这是一个塑造更加公正、更可持续发展的世界的机会。我们的目的不是要保全先前时代建造的家园,而是用一个更好的、更有活力的家园来取代它。”

用埃亚尔在接受《耶路撒冷邮报》采访时的言辞就是:我们必须保卫它,不然就会失去它——那些启蒙、进步、自由、科学、真理的价值观。

在该书中文版的序言中,埃亚尔再次提到,如果不尊崇进步和(科学)真理,地球村将无法存续。我们需要采取全球责任制,赋予国际机构权力,以便这些机构能够监测、积极干预和制止地方危机。2020年,人类共同努力应对新冠病毒疫情。下次可能是由局部战争演变成的世界大战,或是一场全球性经济危机,或是终极的气候危机。随着全球化的经济联系愈加紧密,贸易和交通变得强大,这将是比任何病毒都更可怕的指数级增长的赌博。在这个充满责任感与国际权威的世界秩序的重塑中,中华文明扮演着不同寻常的角色。

埃亚尔提出的全球化困境的解决之道,呼应着德国社会学家乌尔里希·贝克在其2002年的《全球化时代的权力和反权力》提出的激进观点,即“世界主义国家”。贝克指出,世界主义国家根据国家的无民族差别原则建立起来。16世纪欧洲的旷日持久的宗教战争,在《威斯特伐利亚和约》的框架内,通过实行政教分离原则而结束,20世纪的民族\国家之间的世界内战,也可能随着国家与民族的分离而结束。

贝克指出,如果民族的东西不再是民族的,国际的东西不再是国际的,拘泥于民族国家视角的政治现实主义将是错误的。一个可能的替代物就是世界主义的现实主义。全球化带来的全球化问题,诸如气候变化、环境破坏、食品风险、全球性金融危机、难民潮以及遗传学、基因科学、技术创新的副作用等,都对人类共同生活的基础和民族国家的治理框架提出了质疑。实行全球化需要人们转变视角,从民族国家的视角转向世界主义的视角。

20年后,贝克的“世界主义国家”的梦想看起来已经是渐行渐远,而“民族主义”和“民族国家”的影响则与日俱增、甚嚣尘上。孰去孰往?难以判断。

《逆流时代》

作者: [以色列] 纳达夫•埃亚尔

出版社: 湖南文艺出版社

译者: 吴晓真

出版年: 2021-9

三

《逆流年代》综合了新闻叙事、精辟的故事和博览多识的深度分析,称得上才华横溢。该书出版后,产生了广泛的国际影响,获得了很高的赞誉。有评论者认为,该书是近十年来关于全球化的最好的著作之一。

从更宏观的视野来看,新近有一批著作对全球化有进一步的反思。比如,美国学者杰弗里·萨克斯在其2020年的新著《全球化时代》中,将人类有史以来的的“全球化进程”分为七个时代。

萨克斯认为,在每个全球化时代中,都存在着斗争和战争:在旧石器时代,智人将他们遇到的其他古人类——尼安德特人、丹尼索瓦人等——赶向灭绝;在新石器时代,迁徙的牧民和农民在争夺稀缺资源的竞争中,取代了他们所遇到的狩猎者和采集者;在骑马时代,来自大草原的骑兵对欧亚大陆的温带社会进行了掠夺和占领;在古典时代,陆地帝国为争夺欧亚大陆的统治权而战;在海洋时代,欧洲征服者在很大程度上取代了美洲的土著居民——他们被疾病和征服逼得濒临灭绝;在工业时代,欧洲帝国主义者为统治非洲、亚洲而争斗;在今天的数字时代,全球化的世界再次处于动荡之中,英美主导的世界秩序,开始逐渐让位于某些尚未确定的东西。

萨克斯总结道,每个时代都发明了新的治理形式:旧石器时代形成了当地游牧部落之间的牢固纽带;新石器时代带来了乡村生活和地方政治;马背上的时代催生了最初的国家;古典时代出现了第一个多民族帝国;海洋时代带来了跨越海洋的全球帝国;工业时代带来了全球治理的开端,包括联合国的诞生,以及两个霸权国家——英国和美国的诞生;现在,数字时代要求我们发明更有效的治理模式,来管理一个全球互联的世界。

萨克斯认为,当前的数字全球化时代面临着三大挑战:日益加剧的不平等、大规模的环境退化和重大地缘政治变化带来的风险。这些艰巨的挑战可能使目前的政治机构不堪重负,并引发毁灭性的冲突。当前人类社会的首要任务是防止滑向战争,因为人类今天“确保相互毁灭”的能力亘古未有。

萨克斯给出的解决方案是,在维护和平的同时,我们的目标还必须包括让地球适于居住,让我们的社会包容和公正。他认为有几个途径可以帮助我们实现这些目标。第一个是可持续发展,即结合经济、社会和环境目标的整体治理方法。第二个是发扬社会民主主义精神,意味着对政治和经济生活采取包容和参与的方式。第三是遵从辅从性原则(中央权力机关只应控制地方上无法操控的事务),在不同的治理层级上提供适当的公共物品。第四是进一步改革联合国。第五是维持一个多样性的世界。

全球化反映了一个基本事实,即从我们共同的根源非洲到今天,人类的旅程始终是共同的旅程,人类的命运始终是共同的命运。萨克斯强调,这并不意味着同质性和差异的终结,而是意味着一个由独特文化强化的全球社会,一个为多样性提供安全保障的世界。

进化生物学家威尔逊 (E.O.Wilson)曾经指出,人类是带着“石器时代的情感、中世纪的制度和神一样的技术”,跌跌撞撞地进入了21世纪。但是,人类有思考和合作的能力——这是10万多年前在非洲大草原上形成的能力。今天,人类最大的希望是利用历史的教训和共同的人性,在全球范围内开创合作的新时代。

综合来看,埃亚尔的诸多政策提议与萨克斯的思考,有颇多相契合之处。对全球化的反思,似乎也在经历一个全球化进程。全球化的未来、前景究竟如何?或许还需要更多的人投入分析和研究,我们还是要保有期待,期待当前的“反抗时代”,能够走向“改革时代”、“理性时代”和“建设时代”吧?

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号