经济观察报 关注

2022-06-27 17:07

![]()

(图片来源:图虫网)

姜昊骞/文

火烧太平山

随着纺织业、船运业与建筑业的空前繁荣,19世纪末的孟买成为了全世界最拥挤的城市之一,人口密度约为每平方公里19万人。

当时,大多数孟买人挤在狭小的楼房的隔间中,“像兔子窝一样狭窄密集……房间又小又暗,基本无法通风。地板上混着灰泥与牛粪,据说是某种宗教仪式的一部分。”海滨粮仓中储备了大量粮食,深水港中船只往来不息,直到1896年的某一天,一艘香港商船带来了致命的鼠疫……9月23日,首例疑似鼠疫病例公开,但在7、8两月中,已经有不少住在粮仓上层的居民出现了发热等危险症状,疫病被地方当局和工商企业压了下来,以免影响对欧贸易。

但纸终究包不住火。

1897年初,为遏制已隐匿传播数月之久的鼠疫,英属印度孟买当局毅然采取超常规公共卫生政策:“授权官方人员进入建筑物进行清扫,处理被污染的物品,强制确诊患者集中住院,并隔离患者的房屋。”为了贯彻政策,防疫人员付出了巨大的努力。他们在患者楼房外墙刷上红十字,代表要采取更彻底的措施;临时搭建大量隔离小屋;然后用硫磺烟熏患者的衣服家具,用消毒液浸透墙壁和地面,还拆除屋顶,方便阳光照射。

从现代人的角度来看,这种入户消杀的技术手段似乎相当严厉乃至野蛮,但这已经是孟买当局照顾民情的考虑了。须知,为了应对同一波疫情,1894年的香港总督罗便臣(WilliamRobin-son)假借疫情防控、环境改善之名,对香港岛西部的太平山一带大肆圈围拆屋,致使10万港人逃奔广州,竟有“火烧太平山”之谣言。谣言虽假,却包含着真实的内核。在第二次世界大战之前,香港一贯有用总督命名道路的传统,只有罗便臣和他之后的卜力(HenryArthurBlake)是例外,两人任期恰在鼠疫大流行前后,可见记忆之流远。

目光回到孟买。尽管殖民当局用心良苦,但孟买百姓似乎并不完全领情。在防疫运动的第二年——1898年3月9日,一支搜查小组在街道上发现一名发烧的年轻女子,随即对其进行检查。但女子的父亲不允许陌生人触碰女儿,同时街道上聚集起数百名群众,大肆攻击欧洲人,焚烧救护车,袭击隔离站。英方组织军队镇压,造成百余人伤亡。

针对有蔓延至全印趋势的抗议运动,英国当局一面逮捕和流放组织者,一面被迫放松了严格管控。

事后来看,孟买总督服软是因为他认为“严格管控不仅危险重重,效率低下,而且代价高昂”。毕竟,整个印度境内只有23万英军。这不禁会引出一个问题:假如换做一个执行力更强、更不在乎民众情绪的总督,它会不会不惜一切代价贯彻既定方针,从而酿成更大的悲剧。

反抗并不愚昧

历史不容假设,强硬政策破产后的孟买疫情发展史同样具有借鉴意义。为了抚平民众的情绪,孟买当局全盘取消了强制性公共卫生措施,并允许不同宗教团体开设小型社区医院,自行开展防疫诊疗。此外,孟买还紧急开发出了鼠疫疫苗并进行大规模注射。不过,由于注射操作员水平有限、疫苗效果不完全且副作用大、群众抵触情绪强烈,尤其是疫苗生产过程中的一次重大污染事故,使得鼠疫疫苗并未取得预期效果。真正的“拐点”要等到1909年开启的灭鼠运动。那时,鼠疫已经肆虐孟买十余年,每年死者高达10000到15000人。

至少早在14世纪中期传入欧洲的第二波鼠疫大流行(黑死病)时,人们就意识到了老鼠与疫病的关联,因为鼠疫流行的先兆之一正是老鼠大量死亡。但鼠疫真正的病因和传播媒介长期是一个谜。污水、“瘴气”乃至触怒神明,各种招致灾祸的说法曾风行数百年。甚至在19世纪中期法国微生物学家巴斯德倡仍然导细菌致病学说,直到1894年鼠疫杆菌发现之后,鼠疫杆菌——老鼠与跳蚤——人的传播链也是逐渐才明晰起来,可靠的防控计划推出得更晚。至于孟买鼠疫彻底平息下去,更是要等到1940年前后了。

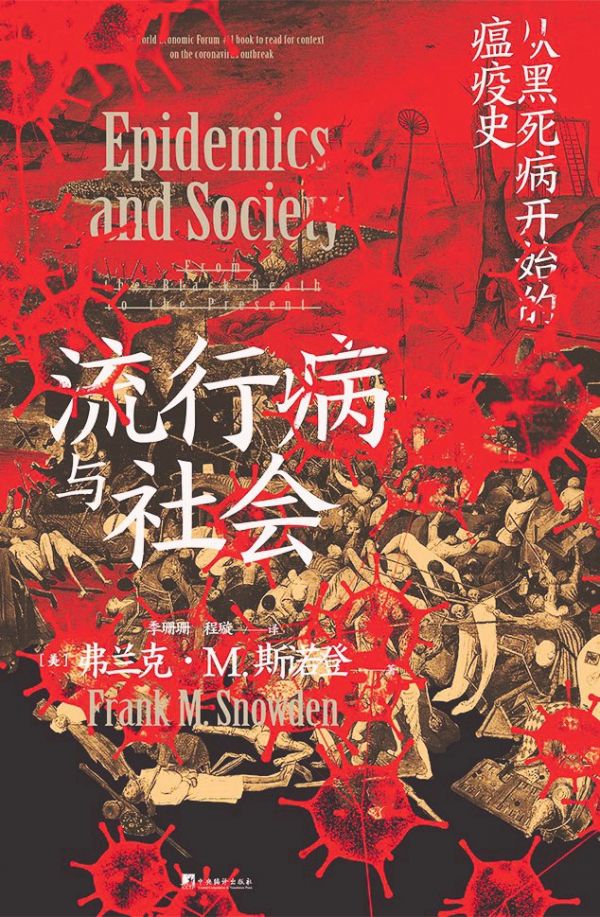

在19世纪末暴发的第三波鼠疫中,香港防疫效果相对好于孟买,但事后来看,两地防疫当局都属于“盲人摸象”,病毒也并未真正根绝。事实上,正如耶鲁大学历史与医学史教授弗兰克·M·斯诺登(FrankM.Snowden)在《流行病与社会》一书中所说,“鼠疫可能在已被驱逐但尚未灭绝的啮齿动物种群中流行。如此一来,鼠疫就可以在香港和孟买埋下永久的传染源。”即使是鼠疫这样一种已经“陪伴”人类上千年的疫病,对抗它也绝不会有毕全功于一役的攻坚战,想要在短时间内消灭它,也只是狂妄愚昧的思想。

险些酿成革命的孟买民众反抗疫运动中,以强制性隔离为支柱的防疫思路不仅酿成严重的人为次生灾害,也危及政权自身。对于那位不许陌生西方医生检查女儿身体的孟买父亲,有人或许会将“迷信无知”和“不科学”的帽子扣到他的头上。但首先应当指出的是,一味隔离的政策本身对遏制鼠疫传播并无显著效果。抓人容易,可老鼠受惊后反而会四处乱窜,加剧鼠疫的传播。不仅如此,隔离政策造成的人伦悲剧与文化危机也是肉眼可见的。即使防疫人员强奸妇女、窃取财物的传言有可能夸大其实,就像1894年风传粤港的“略谓如港官欲毁太平山房屋,则沙面租界当纵火焚烧云”一样,但拆散亲友家人的情况司空见惯,还有不顾风土习俗,贸然将不同性别、宗教、种姓、种族的人关在一起隔离。显然,这才是触发暴动的主因,与是否相信科学无关。

既然如此,一个问题就来了:为何有人会执迷于强制隔离政策呢?一个表层的原因是:这招灵过。无可否认的是,近代欧洲政府采取的隔离政策对平息黑死病起到了显著作用。但这也带来了错误的惯性。正如斯诺登所说,“政府和公共卫生当局在此后几个世纪中……每当出现诸如霍乱、艾滋病等新型致命且鲜为人知的流行病时,人们的第一反应便是采取和抵抗鼠疫时相同的防御措施。”不仅如此,鼠疫法规为政府赋予了侵入日常生活的借口与权力。就像战争一样,抵抗鼠疫是政府“秀肌肉”的绝佳机会,如果运用得当,或者说老天赏脸的话,便能大大增强公信力。可惜,孟买的例子表明,权力扩张与无限制滥用并非总是好的,也并不总是对的。

崇高与梦幻

关于防疫对政府和社会的反作用问题,法国思想家福柯在《临床医学的诞生》中讲得很透彻。在分析法国大革命后医学思想的过程中,他提炼出了两种神话。一种主张将医生组织成一个严密的、自上而下的国家机构,对公民实施严格的监管。另一种则着眼于环境,认为只要建立一个纯洁卫生的社会,则疫病自然消除,无需主动干预。两种思路看似南辕北辙,实则殊途同归。正如福柯所分析的,“这两种梦幻形象其实是以相反的方式表达了同一种医学经验……医学被赋予了一种崇高的任务:在人们的生活中确立健康、美德和幸福的正面地位……不仅有权对如何健康地生活给出各种忠告,而且还有权发布个人以及社会在身体和道德关系方面的标准。”

我第一次读到这段话是在十多年前,那时舆论中的医学社会地位远没有当今这样崇高,主题以技术或私人层面为主,比如医患矛盾和医疗市场化。因此,当时的我只能抽象、朦胧、勉强地试图去把握这段话的意图,甚至会有“那个时代已经过去了”的错觉。但回过头来看,生命政治细化、强化与泛化的进程显然从未停止,只是在等待机缘汇合,以一种令人错愕,却又“很正常”的奇特方式宣示自身,就像孟买的鼠疫一样。

在理论鲜活起来的同时,历史才从故纸堆中焕发了生机。《流行病与社会》涵盖的范围非常广,从古希腊体液医学到负外部性理论,从扼杀东罗马帝国复兴大业的第一次鼠疫大流行到挫败拿破仑海地远征的黄热病,从疟疾的致病机理到肺痨的文学想象。书中探讨的不少疾病本身似乎离我们颇为遥远,比如霍乱、天花、脊髓灰质炎、埃博拉病毒,但每一次与流行病打交道的经历都在改造着人类自身,甚至会留下长久不灭的印记。《十日谈》中这样描绘1348年佛罗伦萨瘟疫时期的市民:“活着的人们……心里就充满着恐怖和种种怪念头;到后来,几乎无论哪一个人都采取了冷酷无情的手段:凡是病人和病人用过的东西,一概避不接触,他们以为这样一来,自己的安全就可以保住了。”最触动我的是最后一句话。只要躲着其他人,躲进自己赋予或外界强加给自己的罩子里,我就真的安全了吗?一个更扎心的问题是:在十室九空的寂寥与恐怖中,我是否还残留着足够多的活力与趣味,能够与六名亲友讲上十天故事呢?

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号