(图片来源:受访者供图)

宋馥李/文 12月5日,“黄河百姓——朱宪民摄影60年回顾展(1963—2023)”在中国美术馆落下帷幕。160余幅照片,展示了纪实摄影艺术家朱宪民走遍黄河拍摄的百姓生活画卷,呈现了黄河两岸60余年间社会生活和时代精神的变迁。

和朱宪民先生对谈,总要从他的故乡开始,这是他摄影艺术生涯的母题,要问朱先生是哪里人,却要先了解一段历史地理小史:1943年的时候,朱先生出生在山东蒲县,当时属于聊城。1964年,因治理黄河的需要,他的故乡经过区划调整,划归了河南濮阳的范县。

无论山东还是河南,朱宪民总是被称为“黄河之子”,黄河也确实是他割舍不断的情缘。在主展厅里,一幅黄河船工奋力摇橹渡河的大幅彩色照片,给人以巨大的视觉冲击力。

黄河渡口。朱宪民摄于1980年

60年,时代巨变,黄河两岸山乡巨变,已届八旬高龄的朱先生仍未停下脚步,只要故乡有变化,他总会拿起相机,去记录那里的人和事、景和物,捕捉那里生动的时代表情,要通车的济郑高铁,更是他心头的牵挂。

12月8日,连接济南和郑州的高铁正式开通,这条高铁由济南市向西途经聊城至濮阳市。由此,济南、郑州两座省会城市将实现直联互通,通行时长由之前的3.5小时缩短至1.5小时。其中,聊城和濮阳是这条高铁的直接受益者,两地在1小时左右即可在两大省会城市间切换时空。

“一体化”呼啸而来,走遍中国大地的朱宪民十分清楚,高铁带来的变化,往往是纪实摄影的最佳场景,关于出发和相逢的人间故事,能定格无数美好的瞬间。其实,关于鲁豫两省“一日往返”的畅想,也已从官方到民间成为热点,在各大社交媒体平台上,网友们已经迫不及待要去开启山河四省一日游。

一

在高铁重塑中国经济地理的新时代,“一体化”和“高质量”是贯彻新发展理念的一体两面,当我们的城市由高铁串联成线、交织成群,就会结为一个区域共同体,实现协同发展、有机融合,塑造区域经济的整体竞争力。

一个星期前,习近平总书记在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话,在长三角一体化已经初步取得成效的背景下,总书记要求长三角“进一步提升创新能力、产业竞争力、发展能级,率先形成更高层次改革开放新格局”。

今年9月,南京到上海的第二条城际高速铁路——沪宁沿江高铁投入运营。这条高铁将句容、金坛、武进、江阴、张家港、常熟、太仓7个百强县如珠玉般串起,给区域发展带来了新的动能和想象空间。

同样,沿着黄河铺设的济郑高铁,也开启了黄河沿线新的动能和想象空间。这条高铁的“胎动”始于2015年,被定义为《中长期铁路网规划》中“八纵八横”高速铁路网的连接线,线路呈“西南—东北”走向,设计时速350公里/小时。

济郑高铁开通后,济青高铁—济郑高铁—郑西高铁会连成“一字型”,从海滨到中原直抵黄河上游,西安、郑州和济南三座“万亿之城”一字联通,西安都市圈、郑州都市圈以及规划中的济南都市圈将实现“圈圈共融”,整个中国北方沿黄河一线的区域经济格局将加速演变。

高铁一响,黄金万两。对沿线城市聊城、濮阳来说,当时空和心理距离越来越近,发展机遇便如同活水汩汩不绝,未来已来,不舍昼夜。

这条大致呈东西走向的高铁,东接京沪高铁、西连京广高铁,中段在聊城西站与在建的京雄商高铁交汇,一举完成了济南和郑州的“米”字型高铁网。而这条东西向的通道与郑西高铁连接时,也将串联起西起渭水中下游,沿黄河一路向东、直至黄河北折区域长达千余里的黄河沿岸城市带。

我们早在中学地理课本上,就已经认识到沿黄经济带的重要地位,整个黄河流域的沿黄沿河地带,是北方9省区人口最密集、产业最集中的区域,当一个以黄河为纽带、以高铁为骨架的“一字型”发展轴锚定在北方大地,中国的经济版图会发生什么呢?

二

跨行政区域的协同发展,始终是一个艰深的课题,囿于“一亩三分地儿”的惯性思维和行政区域主体责任,一些相邻的省份往往既有合作的意愿,又存在难解的博弈和竞争。因此,党的十八大以来,中国出台的一系列区域协调的国家战略,都重在解决区域一体化中的藩篱,打通堵点、连接断点,构建一个高效的、畅通的全国统一大市场。

近10年来,随着人口加速向城市群和都市圈集聚,固有的行政化的市场壁垒,须靠更多的协同发展机制予以破解,这已经是区域经济发展的共识。无论是否有国家战略作为支撑,对于一省一市来说,推进区域内的一体化和跨区域的协同发展,已经是为高质量发展破题的关键。

基于此,我们认为,济郑高铁开通给鲁豫两省带来的发展动能,至少有三个锚点:

其一,为黄河流域“共抓大保护,协同大治理”锚定新格局。

进入新时代以来,习近平总书记对山东和河南两省的经济社会发展高度关注,在关键时期、重要节点,均作出重要指示。

总书记对山东省寄寓着殷切的期望,他为山东擘画了“走在前,开新局”的蓝图,要求山东在服务和融入新发展格局上走在前、在增强经济社会发展创新力上走在前、在推动黄河流域生态保护和高质量发展上走在前,开创新时代社会主义现代化强省建设新局面。

总书记对河南省同样给予深切厚望,他在河南宣布黄河流域生态保护和高质量发展升级为重大国家战略,嘱托河南“在中部地区崛起中奋勇争先,谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章”,并立足省情实际、扬长避短,把创新摆在河南省发展全局的突出位置。

在这样的寄望之中,鲁豫两省的共同牵系便是黄河,两省协同发展最为切近、最为核心的也是黄河。可以说,对黄河流域的生态保护、水患治理、文化传承,鲁豫两省必须树立“一盘棋”谋划、“一张图”施工的思想,更加注重保护和治理的系统性、整体性和协同性,推动黄河流域生态保护和高质量发展迈出新的更大步伐。

而沿济郑高铁串起的黄河沿岸,将为鲁豫两省践行这一国家战略,带来新的协同发展的锚点。

其二,重塑北方区域经济版图,协同推进都市圈和城市群发展。

2022年,山东省的GDP为8.7万亿,河南省的GDP为6.1万亿,均位于全国前列,在北方省份中更是分列第一、第二,两个经济大省在各个领域都具有千丝万缕的联系,单看济南都市圈和郑州都市圈,其产业互补性也有巨大空间。

区域一体化涵盖方方面面,往往包括通讯、金融、医疗等等,而交通一体化是基础。高铁带来的一体化,势必带来沿线经济要素的紧密互动,两个经济大省如果能借助互联互通的机遇互相融合,协同创新,将重塑中国北方的经济格局,实现双赢发展。

当前,中国已基本形成“中心城市—都市圈—城市群”的区域经济发展形态,在19个城市群中,京津冀、长三角、大湾区、成渝这四个城市群形成钻石型发展格局。在北方,山东半岛城市群和中原城市群,也在各自层面上进行了规划和统筹,正在积极争取纳入国家战略。

作为北方重要的增长极,鲁豫两省在中国经济的双循环格局中,各自承担着区域发展的重任,也以对方为重大的战略机遇,济南和郑州1.5小时的时空距离,相当于两个能级相当的大城市,互相进入了对方的都市圈,这为资源要素的市场化配置带来便捷通路。

山东西进中原腹地,河南东出半岛入海,济郑高铁被两省寄予着充沛赋能、提速赶超的厚望,而这个功能,济郑高铁担得起。

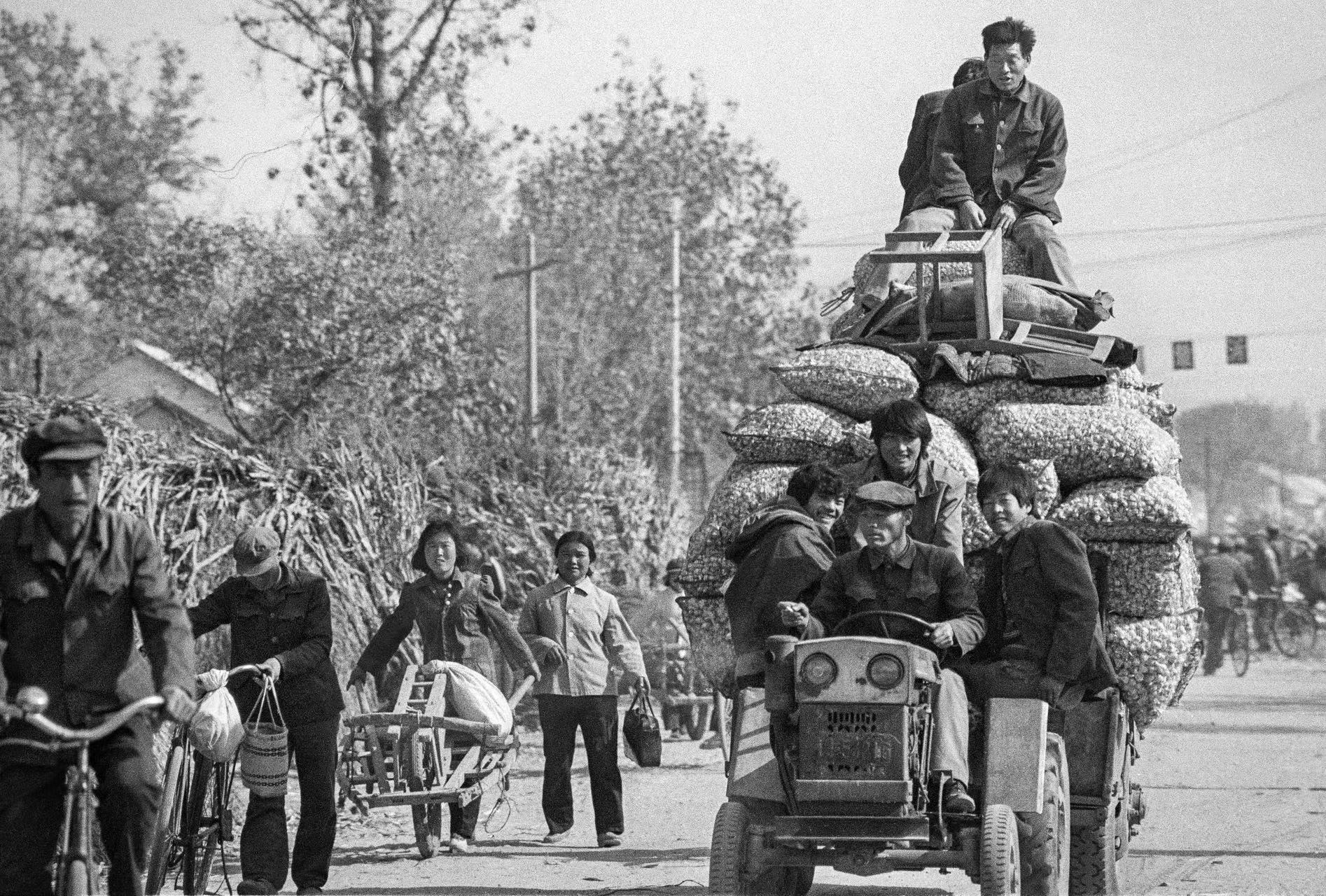

赶集的农民。朱宪民摄于1981年

其三,两地人才交流交往更加频密,将为济南和郑州发展相互赋能。

山东和河南,都是中国的人口大省。在历史上,两个省都曾经历人口大规模迁出和迁入的历史变局,可以说,两省除了地缘相接、文缘相通,人缘相亲既有历史积淀,也是人们基于生存与发展的必然。

生活在济南的河南人和生活在郑州的山东人,分别居于两市外来人口的较高份额,他们的互动和往来,给各自的家乡和居住地,带来了最为鲜活的市场信息和发展机遇,他们同时也是各自城市生生不息的活力因子。

我们常说,一个广纳五湖四海人的城市,才是一个拥有未来的城市,便利的高铁交通,会直接促进人口流动、人才互通、人员往来……这将为各个层面的相互碰撞带来可能,新的思想和观念,总会在频密的碰撞中生发。

今年,生活在济南的河南人赵林云出版了新书《一个人的泉城》,这是这位作家在济南生活30多年发自心声凝练而成的力作,他的作品是对济南的深沉的情感表达。而山东的歌唱家“大衣哥”朱之文,也在6月到郑州参加了一场豫剧公益展演,朱之文不仅拥有大量的山东人粉丝,在河南也同样受到追捧。

这是两地人缘相亲的最直接的例证。正如一些专家指出的,两地的高端人才资源,将为各自的经济社会高质量发展,注入更多现代智慧与高新技术“因子”。

历史苍苍茫茫。60年前,20岁的朱宪民返乡过年,在黄河堤岸上摁下快门,拍下了他摄影艺术生涯的第一张照片。彼时,此刻,黄河两岸的巨变令朱先生感佩至深,万千思绪只凝成一句话:太快了。

如今,济郑高铁开通了,350公里时速带来的激越的时代变奏,会将黄河两岸带入一个崭新的时空。而以高铁开通为新的起点,我们该如何续写黄河两岸的锐变,历史也在等待我们的表达。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号