理想国imaginist/文 电影《美丽人生》的最后一组镜头,小男孩最终坐上坦克,在集中营被释放的受害者中找到了妈妈,战争结束了,他们的生活还在继续。电影《辛德勒的名单》结局中,盟军军官带来解放的消息后,大批流民组成浩浩荡荡的队伍一起向前走,战争结束了,但他们并不知道该往哪儿走。讲述战争的作品中,故事往往和战争一起结束,而之后的故事鲜少被提起。

家园已经毁坏,生活崩溃脱离秩序,亲人不见,曾经的一切都难以复原,等待重建。他们悲痛?消沉?愧疚?还是充满希望,抓紧自由?也许都有,而且不止于此。

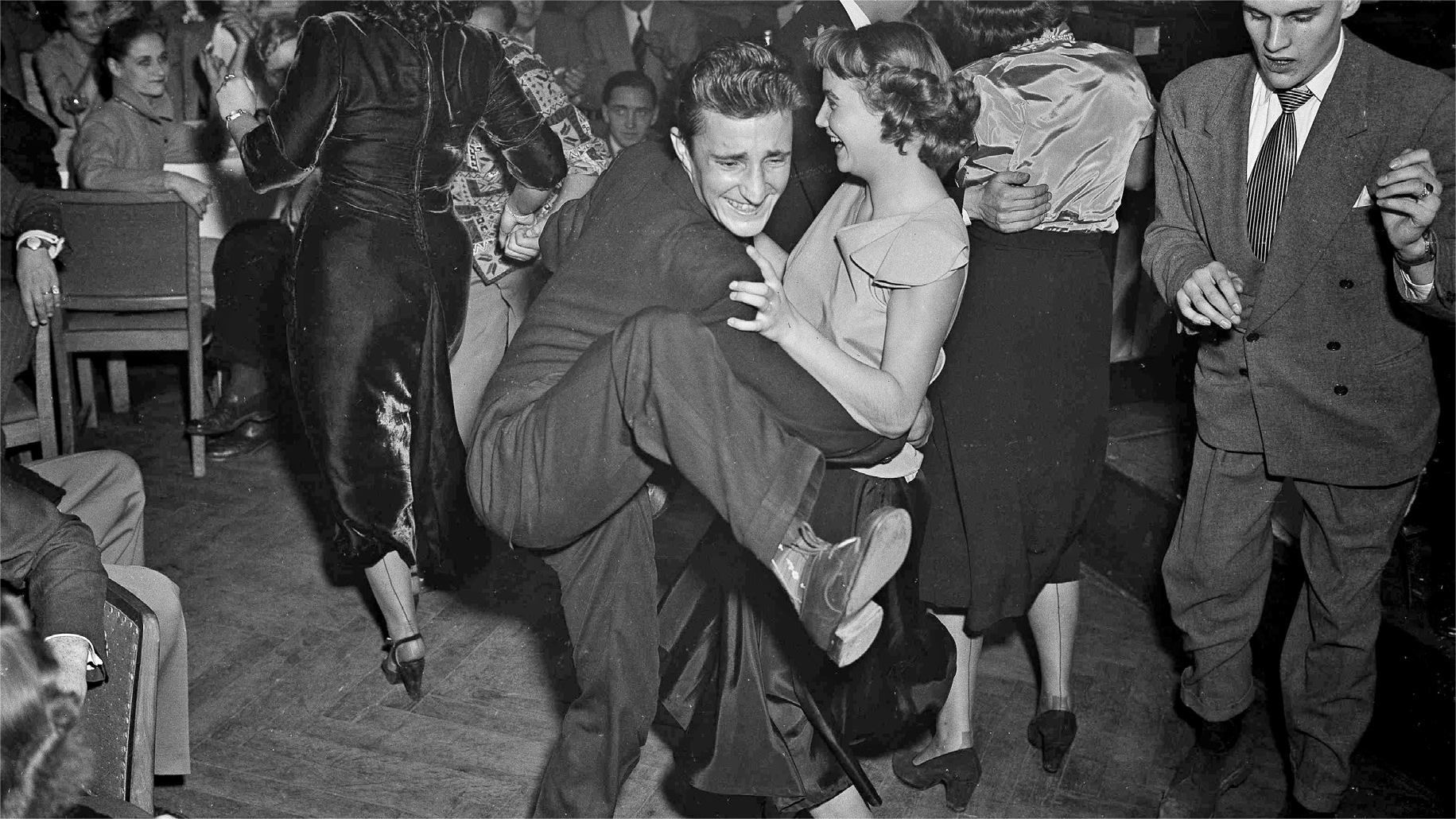

1945年的柏林,二战战败后,德国人开始重建自己的生活。城市里到处都堆满了瓦砾与废墟,在这些废墟中能看到两种人:躬身埋头把瓦砾一桶一桶运出来的人和在废墟间寻找地方跳舞的人。不像大家一贯想象的,战后的生活都是饱经风霜的脸、严肃绝望的表情。战败后的德国出乎意料地在全国范围内掀起了一阵舞蹈热。人人都在跳舞,狂欢节在各处举办,似乎坍塌的生活并不存在,又似乎片刻的自由是他们唯一能握在手里的东西了。

没有足够的食物和啤酒,举起乳清来替代。城市被毁坏,酒馆门口全是瓦砾,重新布置起来,在废墟中穿梭,在地下室里跳舞。哈拉尔德·耶纳在《狼性时代:第三帝国余波中的德国与德国人,1945—1955》中把目光投向了战后的德国社会与德国人,并记录下战后在德国弥漫的这场舞蹈热。哈拉尔德·耶纳在书中分析了这场舞蹈热出现的原因,深入战后德国人的精神世界,向我们展现在第三帝国的阴影下,普通人如何重建生活、重拾人性。

在废墟里寻找舞池

如今的人们总把战后想象为极其严肃的年代。那时的景象,尤其是对那个时代的描摹更多是被饱经风霜的脸、绝望的表情所刻画。鉴于当时普遍存在的困境和不安,这不足为奇。然而令人难以置信的是,即使在这些年头,人们依然有过很多欢笑、舞蹈、欢庆、调情与情爱。因为对于人们所要表现的严肃主题,轻松愉快的场景显得不合时宜,所以越是靠近当代,在电影和文学作品中越是少有这样的欢快。而尽管当年这个不合时宜之感也同样困扰着人们,他们还是尽情地开派对,和后来人们越来越爱宅在家里的富裕年代相比,他们甚至更为无拘无束。

当对连夜轰炸的恐惧和被占领后初期的不安过去之后,幸存下来的欢乐感形成一股无法阻挡的力量。废墟生活中的匮乏一点都没有使这种铺天盖地的能量受到损害。相反,终于逃过了灾难的感觉以及对未可预见、完全尚未规划的未来导致了一种急剧上升的生活强度。很多人只是活在当下。假如当下美好,那就将它发挥到极致。漫溢出来的生之快乐开始爆发,常使人疯狂地沉迷于享乐。正因为对生的威胁还随处可见,人们更要极致地品味生活。一场实实在在的舞蹈之热从此爆发出来,只要可以,大家都使劲地跳,到处都可以听见刺耳的尖叫式的笑声,这当然也让不少人受不了。

一个慕尼黑人回忆道:“一连好几个月我每天晚上都去跳舞,虽然那里既没有喝的也没有吃的。只有一种酸酸的叫乳清的饮料。我和所有热爱跳舞的人每晚一起尽情享受,即使后来有吃有喝我们都很少再有过如此的快乐。

当年的柏林和慕尼黑可谓同出一辙。例如,18 岁的柏林女秘书布丽吉特·艾克(Brigitte Eicke)是一个热爱生活的女孩,她嗜书如命,老爱上电影院,还热衷于跳舞,她没有让帝国首都的沉沦带走她的激情。德国投降 17 天之后,她第一次进了两天前才重新开张的电影院。

晚上,她在日记中写道:“我3点钟接了吉蒂,我们和安妮玛丽·赖默尔(Annemarie Reimer)、丽塔·乌克特(Rita Uckert)和伊迪丝·斯杜尔莫夫斯基(Edith Sturmowski)一起前往巴比伦电影院。真的很好,我们都很尽兴。就是电影太糟糕了。《船长格兰特的孩子们》(Die Kinder des Kapitän Grand),一部俄罗斯电影,只有俄语版,我们都不太明白其大意。”就跳舞而言,布丽吉特还需要好几周的耐心。这个德意志少女联盟(BDM)的一员,在“人民为领袖庆生而献上孩子”的号召下成了纳粹党员,她不得不首先在清除废墟中做惩罚性工作。但是,当苏联占领者宣布所有年轻人都是被误导的并给予特赦之后,她成为了反法西斯青年委员会的新成员,从此她的舞步又开始从一个舞池跳到另一个舞池。

在接下来的几周,布丽吉特·艾克和她的伙伴们横穿整个被毁坏的城市,从一个新开的舞厅赶往另一个。到此为止酒馆还只限于底层,进口处的瓦砾都被扫清并被简易布置,但这并不影响人们在地下室跳轻快的摇摆舞。

她们之后还去了名叫“中央宫殿”“赌场”“国际咖啡厅”“标准咖啡厅”和“船舱咖啡厅”这些地方。这个18岁的孩子在 1945年的夏天一共拜访了13个不同的,用我们今天的话来讲就是那些被称为俱乐部的地方—这个数字即使在今天的派对都市柏林看来也相当令人瞩目。而且还有更多的俱乐部可供这位好奇的年轻女子探索:仅举几个在库达姆大街侧街上的例子,如皮卡迪利酒吧、罗宾汉餐厅、罗克西餐厅、皇家俱乐部、蓝洞餐厅、蒙特卡洛咖啡吧。

这是一个能者皆舞的世界

对很多绝望的人而言,欢庆的派对永远成为过去。那些在逃亡路上丢失孩子并不遗余力寻找他们的母亲们,那些成年累月因没有适当的医疗帮助而在生死之间挣扎的病人,还有那些深受创伤而完全失去了活下去的勇气的人们。总之就是那些人,就在战争刚刚过去之际,每一张欢笑的脸在他们看来都是讽刺的鬼脸。

还有为数不多的那一些人。他们毫不介入地在舞厅里坐上一段时间,一旦那里人太多,就面无表情地离开那个热闹的场面。可如果毫不考虑地就把这些人定位为更好的一类,而把那些正在跳舞的人看作是对当年的无理不公及苦难视而不见的铁石心肠之流,那您可就错了。德国人背负的负疚感很少是使他们感到娱乐不合时宜的理由,使他们失去兴致的更多是由于自己的不幸,如对被俘丈夫的思念或者对死去亲人的哀悼。

那是一个能者皆舞的世界。年轻的女大学生玛丽亚·冯·艾纳恩(Maria von Eynern)这样解释着在她原有世界崩溃后令她自己都吃惊的生活热情的爆发:“其中有很多原因——首先是由被破坏的周围环境慷慨地、甚至是奢侈地赋予我们的真实的个人自由,它有着令人着魔的一面。大家都难以置信地热衷于交际。最后,每个人到头来都要为自己负责——为每一份快乐负责,也为在迷乱丛林中的每一次失足负责,因为走错的每一步都令我们踉跄跌倒。”

在崩溃带来的冲击之后,紧随着的是自我对责任的承担以及对个人自由的深刻体会。之前的无所适从被突兀地转变成了积极主动,这位女大学生对此做出了这样的理解:“我们”,她仿佛是在为整个一代人发言,“在自身的周围创造了一种氛围,时刻保持着准备姿态,以便面对和处理生活中的种种奇葩现象。自由正在各个领域里向我们招手。”例如在着装上再无规范可言,“因为没人还拥有这种规范的衣着,所有无产者和知识分子们都拥有了真正意义上的自由”。

这种新兴的生命热情并不只是那些受过良好教育的人的特权。玛丽亚·冯·艾纳恩在自己身上惊讶地发现的那个“令人难以置信的社交热”遍及了当时的社会。当一些人刺猬般蜷缩在他们的苦涩堡垒中时,其他人却投入了新的交往、友情和爱情。驱逐、移入和疏散的结果并不只是相互的敌对,也是对彼此的吸引和好奇。在艰难和苦难的同时,家庭的支离破碎也意味着从令人窒息的关系网中解脱出来。穷人和富人之间的界限也变得通透了;那种一夜之间可以失去一切的体验,以及仍然能感受到的无处不在的死亡使之前具有决定性的阶级差异变得微不足道。这也是玛丽亚·冯·艾纳恩在她的记录里写的“一切无产者和知识分子的自由”之含义。

如何理解战后的狂欢

今天的人们必须将战后年代这种粗俗的狂欢节活动放在一个精神空间中来想象,其特点是如今看来无法理喻的高调和廉价泛滥的狂热。当年的人们互相攀比着把时代的精神局面套入越来越高规格的习惯用语里,这些词语还试图把德意志的苦难置于他们受害者的苦难之上。在恩斯特·维歇特(Ernst Wiechert)经常被戏仿的《1945年对德国青年的演讲》(Rede an die deutsche Jugend 1945)中就有这样的言辞:“我们站在被遗弃的房前,看见永恒的星星在大地的废墟上闪烁。地球上从来没有一个民族像我们这样如此孤独,从没有一个民族像我们这样被烙上耻辱的烙印。而我们将额头抵在残破的墙上,我们的嘴唇轻轻呢喃着这个古老的人类疑问:‘我们该怎么办?’”

据文化史学家米哈伊尔·巴赫金(Michael Bachtin)的观点,早在文艺复兴时期就产生的狂欢节的欢笑针对的是“世界秩序的变化”。这是一个民族的欢笑,它尝试着相对淡化令其无奈的世界历史,所以这是恐惧的笑声,也是悔意的笑声:“这种令人产生矛盾感的狂欢节欢笑把死亡和再生、否定和认可、嘲讽和胜利连接了起来,它本身是一种普世的、乌托邦式的、面对世界的欢笑。”

战后时期的派对不是在一艘正在下沉的船上,而是在早已是一艘沉船上的舞蹈。奇怪的是大家都还活着。一种奇怪的傻气会时不时地出现在人们身上。战后第一首实实在在的德国流行歌曲,是1946年伊芙琳·库内克(Evelyn Künnecke)的《三个小故事》(“Drei Geschichten”)——一首毫无意义的纯娱乐歌曲:里面讲述了一位骑士,他高高地坐在岩石上钓鱼却从没钓起过任何鱼。“到底为什么?到底为什么?”埃夫琳·屈内克一边带着温暖的一筹莫展一边给出了解答:“(原来)钓鱼绳够不着海水。”从形式上看是一种抱怨,从事情上讲愚蠢至极:一种奇特的幽默出现了。

德国人这种不可理喻的突如其来的好兴致使历史学家弗里德里希·普林茨想起了传统里面亲人葬礼之后紧接着的宴席。“当战神玛尔斯扫荡了战场之后”,虽然苦难和困顿一时占据了上风,普林茨写道:“但是在人们内心依然存有不少兴致。在大型的乡间农民葬礼上,一旦棺木入土,这种兴致一般马上就会散播开来。葬礼后从墓地归来的人们立刻就投入了酒店里的宴席:一开始还迟疑着,然后越来越强劲地散播出愉快,这是一种对自己“依然享有生之美好习性”的欢乐之感。”

然而对比之前被战争所杀害的生灵,人们哪里可能吞噬得了这么多。假如用这种葬礼后的宴席来衡量悲与欢的尺度,人们也许根本就走不出一场歇斯底里的狂饮闹宴。可是正如玛格丽特和亚历山大·米切利希(Margarete und Alexander Mitscherlich)在他们名为“无力哀悼”(Die Unfähigkeit zu trauern)的大型研究中所指,正是因为大多数的德国人克制住了悲伤,所以这类的欢庆虽处于一种时常令人诧异的放纵,却仍临界于并未完全失去理智的气氛之中。丧宴是一种人类学的普世现象。它是那些为数不多的习俗之一:虽有不同形式和深度但却以类似方式几乎出现在所有文化中。这样难过与欢乐兼具的聚会是一个悲痛和压抑悲痛的仪式;对许多人来讲,它是一种不可或缺的集体应对死亡的方法,在这个过程中,彼此相互矛盾而又同时平行存在的情感被仪式化了。

在这废墟中的舞蹈里,死亡虽隐姓埋名却无处不在。人们在一个生之无常随处可见的环境里行乐。在有些地方,战争消散得尤其迟疑缓慢,甚至使人真的可以闻到尸体的味道。商人兼艺术品收藏家马克斯·莱昂·弗莱明(Max Leon Flemming)曾经在柏林破坏最严重的地区之一,位于柏林动物园区(Berliner Tiergartenviertel)的别墅里有过这样的经历。在他的周围一切都被炸毁,被垂死的抗争所磨损,左邻右舍的那些曾因庸俗装饰而几近荒诞的别墅房如今趴在了楼层的瓦砾里。

弗莱明,这个曾经非常富有的人,在经历了1929 年的世界经济危机后靠渐次出售自己的丰富收藏品为生,就像一位博物馆馆长所说的那样,“靠卖墙上的画糊口”。他曾是柏林艺术界里一名受人仰慕的成员,战争一过他就立刻和格尔德·罗森成立了那个在柏林具有主导地位的战后现代艺术画廊。

1946年9月7日,马克斯·莱昂·弗莱明邀请大批亲朋好友参加“废墟上的舞会”。每个被邀者都收到了一张手绘的水彩画邀请卡,在上面速写的废墟景致下他用打字机写着“请欢舞至周日灰蒙蒙的清晨”。地点:“玛格丽滕街4号,第四和第五层,在庞贝式的在巴伐利亚俱乐部跳舞:在美军的爵士乐俱乐部,德国和美国的音乐家们成了哥们。最要紧的是摇摆的节奏。柏林废墟之绿色地狱正中”,在动物园区这座唯一“最适合于此虔诚用途的房子的楼上”。服饰随意,“女士们少穿点,男士们则多点”。他请求人们尽可能自己带好含酒精的饮料,另外还要交上土豆及面包的配给票证,也可以“直接”带土豆来。在弗莱明告知大家“番茄是自己在废墟中种植的”之后,他在明信片上补充道:“这里还有一个‘战后的特殊请求’:每人各自带好一个酒杯及叉子。”当客人们在瓦砾中摸索出一条路之后,这场聚会想必会是一场令人陶醉的欢庆之夜吧。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号