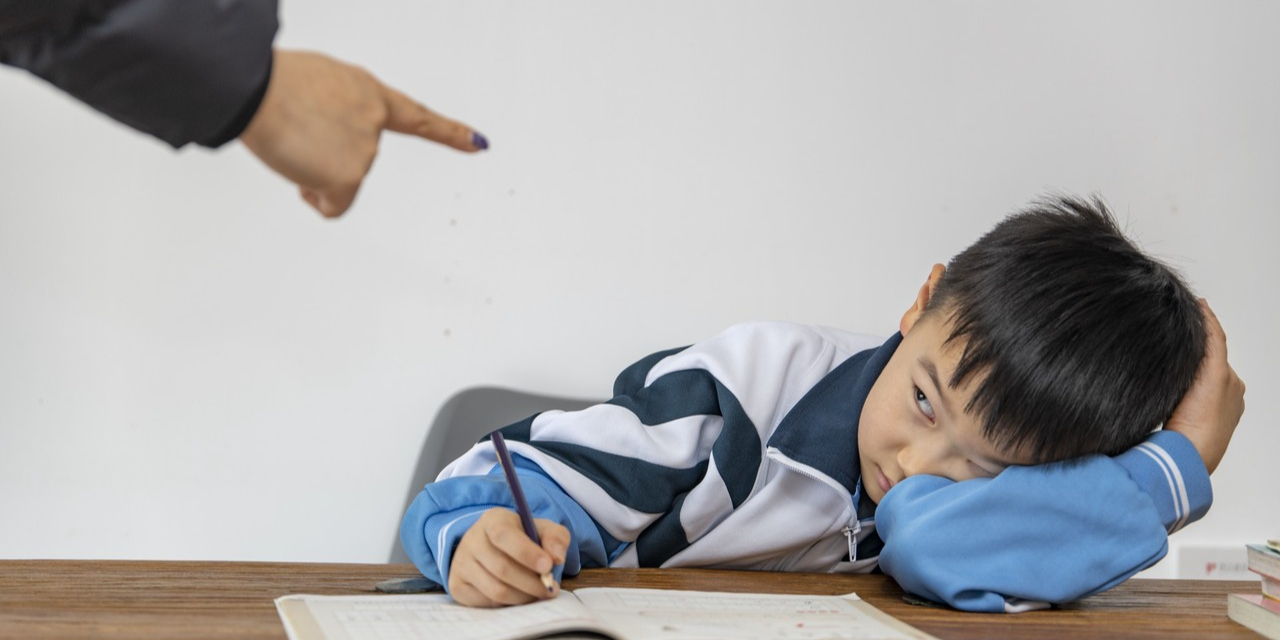

劳动对于孩子坚韧、担当等品格的塑造有着重要作用。但在现实生活中,部分家庭却忽视了对孩子劳动习惯的培养。中国青年报社社会调查中心对1603名中小学生家长进行的一项调查显示,自己的事情不自己做,习惯让大人代劳是中小学生不热爱劳动的主要体现。孩子不爱劳动,65.3%的受访家长指出家长主抓课业,不让劳动是最大原因。

中小学生不爱劳动表现:75.7%受访家长直指自己的事情不自己做,习惯让大人代劳

湖北省荆州市的小学生家长陈勉感慨,现在一些孩子连最基本的扫帚、拖把等劳动工具都不会使用,“扫地时后背挺得直直的,拿着扫帚‘蹭’地面,一看就是没干过。”

重庆的刘女士女儿读小学四年级,“她的房间总是乱糟糟的,每天都要给她收拾一遍,不然就跟进了小偷一样。”刘女士说,女儿喜欢各种玩偶,常让她给买,后来她就跟女儿约定好,只有保持房间和床铺干净整洁,才能买。“现在已经几个月了,女儿房间的卫生保持得还不错。而且一旦我发现房间乱了,她能立即收拾恢复。”

中小学生在现实生活中有哪些不热爱劳动的体现?75.7%的受访家长直指自己的事情不自己做,习惯让大人代劳;58.7%的受访家长感慨不珍惜劳动成果,如浪费粮食;57.0%的受访家长指出不会做简单家务,如洗碗、洗衣服;51.8%的受访家长表示缺乏日常劳动技能。其他体现还有:生活自理能力差(37.4%),对劳动工作者不够尊重(35.7%),不识五谷不辨果蔬(34.4%)等。

当家长事事替孩子包办,孩子就容易缺乏负责任的意识

马杨是一名初中生的家长。她指出,很多家长做了孩子本可以自己做的事情,孩子习惯于等现成的,是导致一些中小学生不爱劳动、“没眼力见儿”的重要原因,“因为从小就没人告诉他们,有很多事情是自己可以做也应该去做的。”

陈勉感慨,现在有的家庭是隔辈带孩子,老人更加溺爱孩子,不舍得让孩子受一丁点苦。“还有一点很重要,不少家长将孩子的大部分时间都安排在学习上,觉得‘学生天职就是学习’‘只管学习就行’,忽视了劳动教育。”

河南省一所市直小学的语文老师王佳指出,学生时间不足、家庭成员意识缺失、学校缺乏课程设计、社会环境欠缺是造成一些中小学生不热爱劳动的主要原因。“虽然‘双减’以来孩子学业负担减轻了不少,但有的孩子课后时间被各种学习班、作业占据大部分的情况仍然普遍存在。很多家庭都是4个或6个大人围着孩子转,孩子在家劳动的机会也就被‘剥夺’了。此外,一些学校劳动教育也有流于形式等问题。而一些‘农耕式’的新式劳动体验活动,囿于现实条件和资源的问题,也并不是所有学校都能开展。”

什么原因造成了一些中小学生不爱劳动?调查中,65.3%的受访家长直言,家长主抓课业,不让劳动是最大问题,64.6%的受访家长指出社会氛围重学习成绩,劳动教育被淡化,62.4%的受访家长直言家长习惯了对孩子事事包办,47.5%的受访家长认为学校劳技教学形同虚设,未发挥作用,46.8%的受访家长直言长辈溺爱孩子,有求必应。

北京师范大学教育基本理论研究院副院长、北京师范大学公民与道德教育研究中心主任班建武认为,其实很多孩子内心是不排斥劳动甚至是热爱劳动的。“很多学校在开设学工学农的劳动教育,比如在学校里开设农场、在楼顶开发一片‘田地’让孩子种菜,你会发现,学生们都高兴得不得了。”他认为,孩子在社会立足的最核心竞争力是独立自主健全的人格。当家长事事替孩子包办,孩子就容易缺乏对自己人生负责任的意识。“家长要多陪伴、少代替。”

(姚奕鹏对此文亦有贡献,文中王佳为化名)

来源:中国青年报 作者:杜园春

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号