近日,桃李面包(603866.SH)一则宣传“桃李蛋月烧”月饼的电梯广告引发争议。 9月4日,桃李面包相关负责人表示,涉事广告画面在上线一天后已下架。

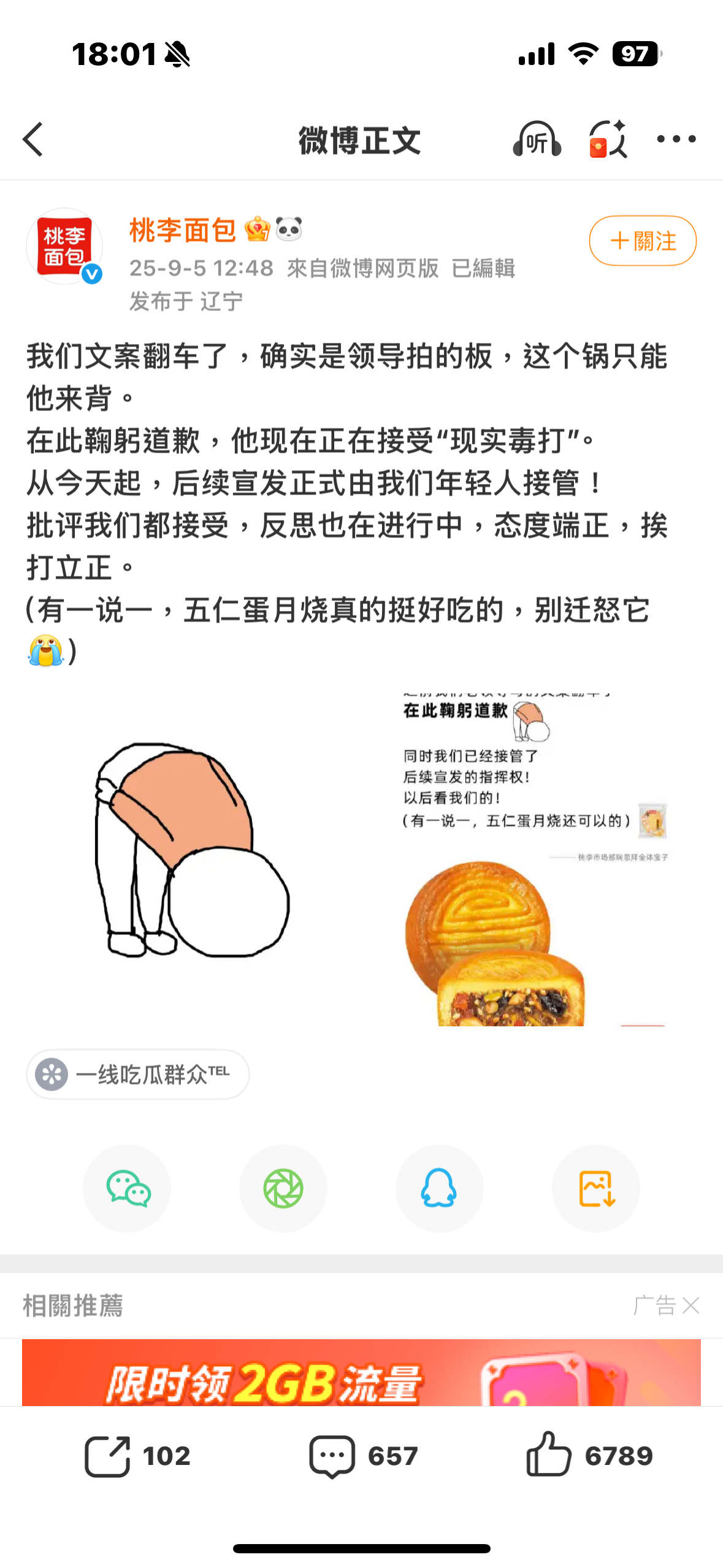

据此前社交平台上流传的图片显示,桃李蛋月烧的电梯广告语为:“有人说五仁不好吃,我们认为:那是因为你还年轻,还没饱尝过生活的毒打。桃李蛋月烧,等一个有故事的人下单!” 广告发布后,引来不少消费者的不满,有消费者表示“我不想遭受毒打,就不吃了谢谢”,还有消费者认为应该把广告文案开除。

桃李面包的这则广告,本来是想靠着“还没饱尝过生活的毒打”这句自带网络流行语梗的广告词,以略带调侃又故作深刻的口吻戳中年轻消费者对“生活不易”的共鸣,再顺势推出“等一个有故事的人下单”的营销话术,试图用“毒打—成长—品味”的逻辑链条,将五仁月饼包装成历经沧桑后的味觉勋章,从而完成一场看似幽默、实则冒犯的“情感绑架式”营销。但可惜的是,这番精心设计的“创意”最终成了刺向消费者的尖刀,看似试图以幽默方式吸引年轻消费者,却意外点燃了公众的怒火。

广告下线、消费者抵制、品牌道歉——这场风波折射出一个老生常谈却又屡见不鲜的问题:企业的广告创意如何在追求吸睛效果的同时,守住对消费者的基本尊重?桃李面包事件绝非孤例,从“牛马”咖啡到“哞”招聘,近年来多起广告翻车事件揭示了一个核心教训:商业表达不能以牺牲消费者情感为代价,真正的创意应当建立在相互尊重的基础上。

广告的本质是品牌与消费者之间的对话,而尊重是这种对话得以进行的前提。桃李面包的“创意”翻车,就是因为踩踏了消费者的尊严,年轻化的广告表达必须以尊重消费者为前提。桃李面包广告透露出的是话语权优越感,与消费者形成了情感对立。消费者购买的不仅是产品本身,更是一种情感认同和心理满足。相比之下,成功的品牌广告往往能够洞察消费者需求而不冒犯其尊严,如可口可乐的“分享一瓶可乐”活动,通过个性化瓶身拉近与消费者的距离,既创意十足又不失尊重。那些历经时间考验的品牌,它们的广告往往以克制、真诚见长,通过理解而非说教与消费者沟通。中国企业在经历高速增长后,亟需从“流量思维”转向“心智思维”,认识到消费者忠诚度建立在持续的情感信任之上,而非一时的话题热度。

审视桃李面包的广告创作过程,也暴露了创意管理机制的缺陷。广告不仅是创意的艺术,更是社会心理学的实践。在数字时代,消费者对品牌言论的敏感度与日俱增,一句不当言辞可能在社交媒体上引发连锁反应。一些国际知名品牌在推出涉及社会议题的广告前,通常会经过多轮跨部门审核,包括消费者洞察团队、法律合规部门和多元化顾问的参与。桃李面包事件提醒我们,创意自由必须与责任担当并行,企业需要建立更完善的广告伦理审查机制,在鼓励创新的同时设置必要的价值底线。

桃李面包广告争议还反映出当前商业社会中一个深层次矛盾:企业如何在做好产品和宣传之间取得平衡。桃李面包2025年上半年的财报数据显示:营收同比下降13.55%,净利润双位数下跌,研发投入锐减30.81%,仅占总营收的0.4%,但广告及宣传费用却增长超40%,达到4296万元。这种“重营销轻研发”的投入结构,暴露出企业增长焦虑下的策略失衡——当产品创新乏力、核心竞争力不足时,企业往往试图通过加大广告投放来弥补市场吸引力下降的短板,甚至不惜以争议性内容博取眼球。

桃李面包的“生活毒打”广告或许初衷是想展现品牌的年轻态度,却因缺乏对消费者情感的基本尊重而适得其反。桃李面包广告事件也提醒我们,那些既能保持创意活力又能守护人性尊严的品牌,才能真正赢得消费者的心。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号