文博时空 作者 翟德芳 我在《万年中华,上山启明》一文结尾,提到上山文化发展为跨湖桥文化。按考古学文化命名的惯例,跨湖桥文化自然是根据跨湖桥遗址而定名的。也是巧合,我自杭州南下,最先去的是上山遗址,回头向北,第一站便是跨湖桥遗址,这样讲下来还很是通畅。

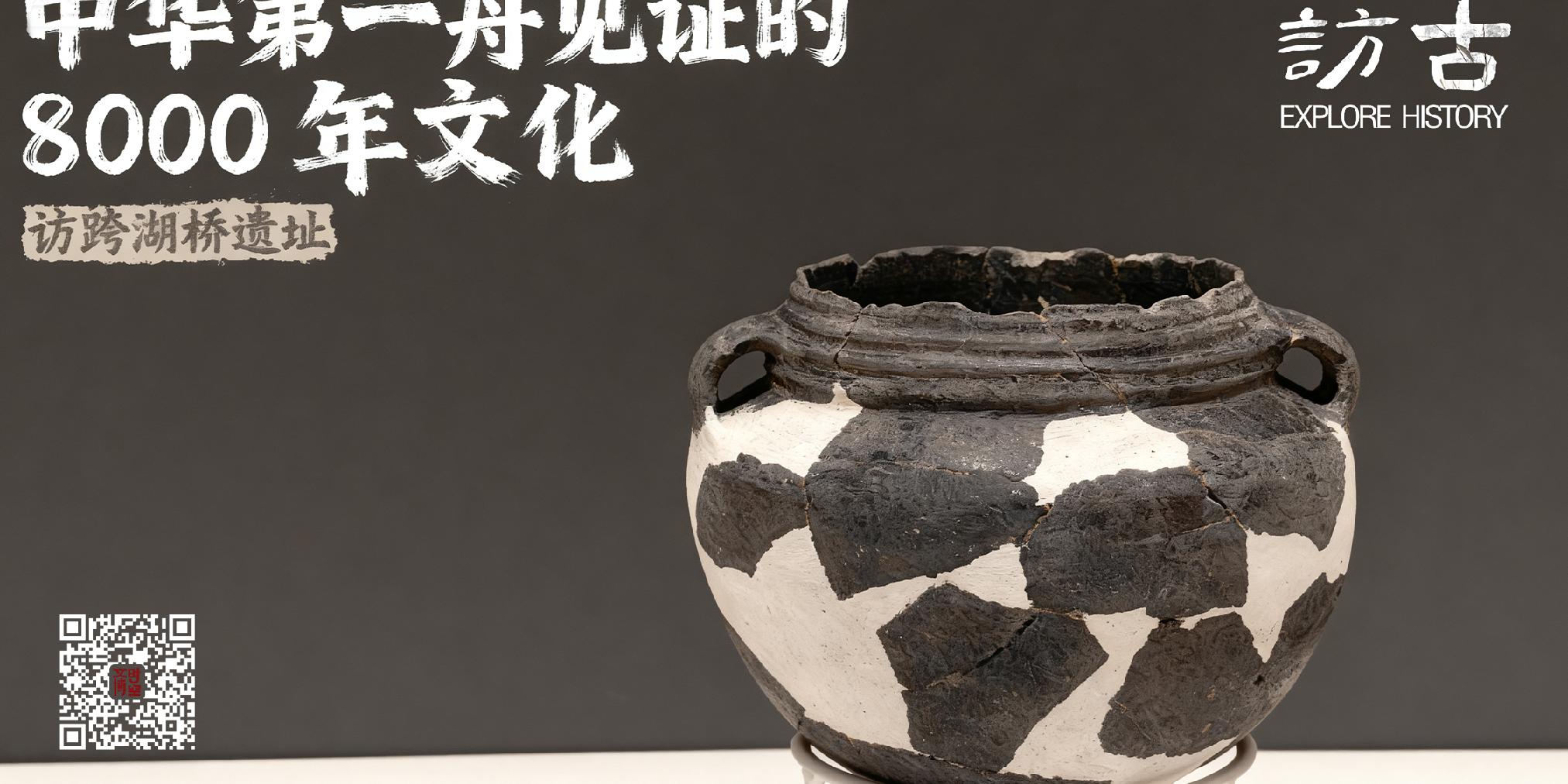

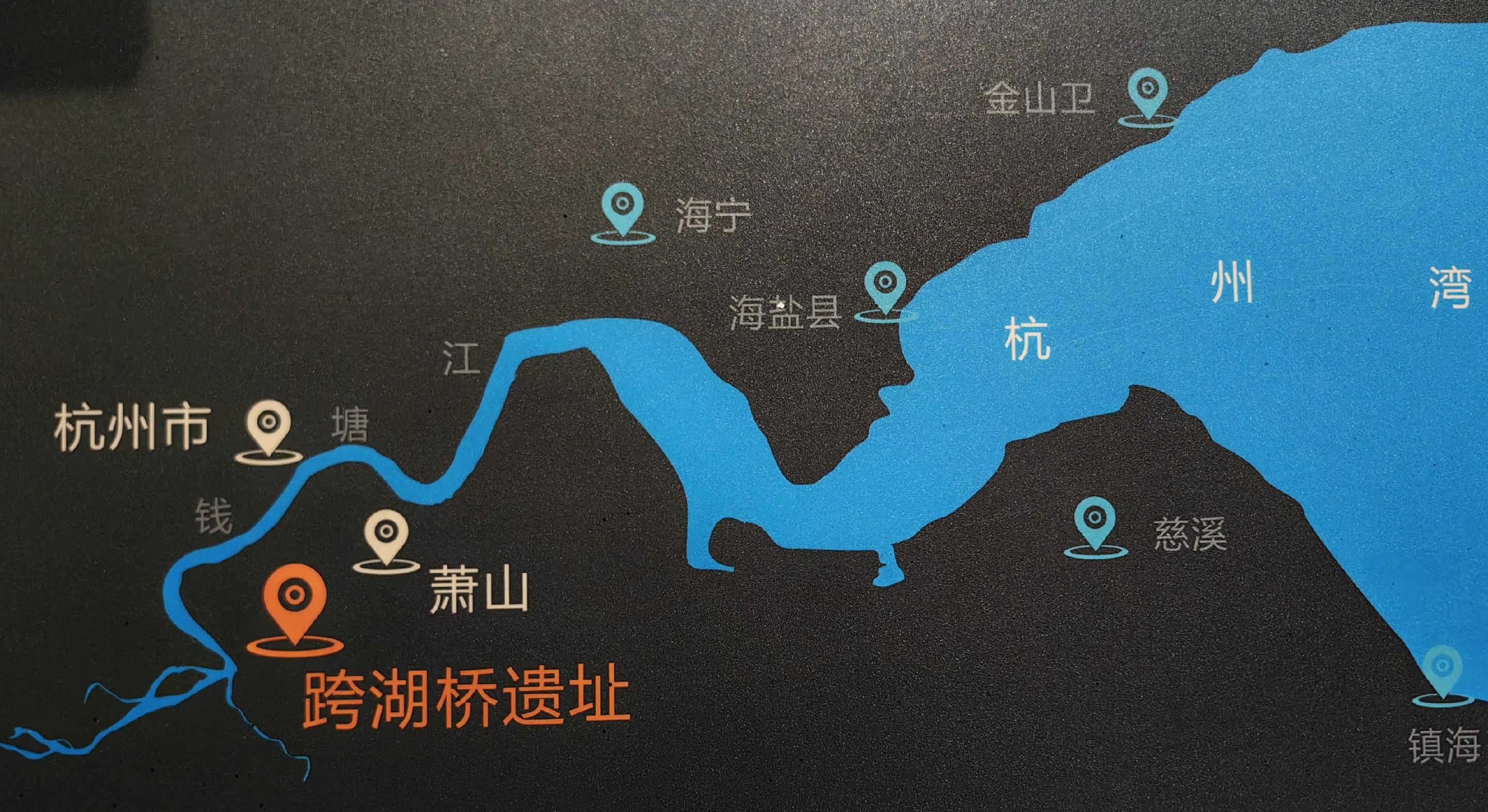

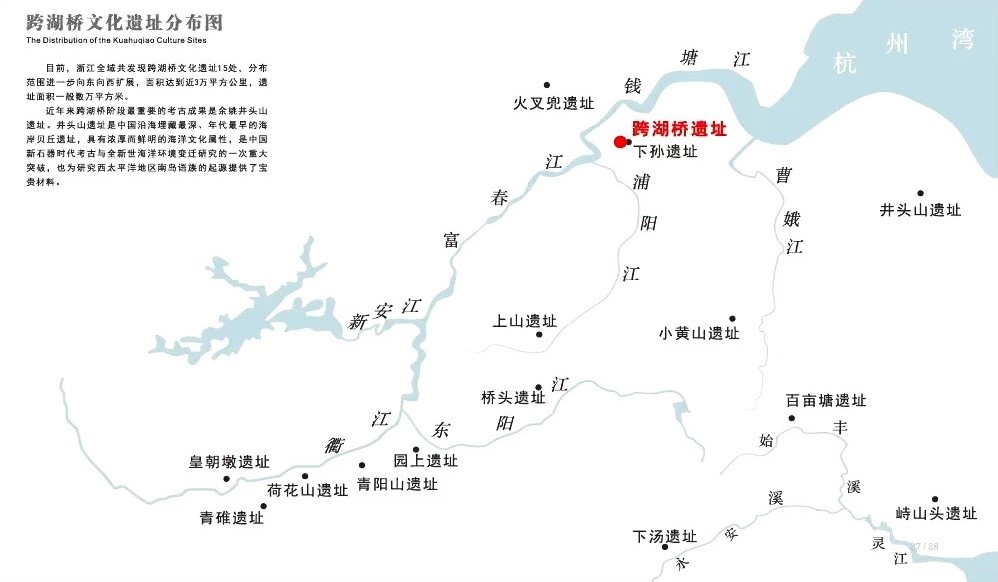

跨湖桥遗址位于浙江省萧山市城区西南约4公里,属于城厢街道湘湖村,遗址西南约3公里为钱塘江、富春江与浦阳江三江的交汇处。跨湖桥遗址的绝对年代为距今8000—7000年。以其为典型遗址的跨湖桥文化以钱塘江—杭州湾为中心分布区,依托上游山地,向河口平原拓展,是一种面向海洋的考古学文化。不过说起来,这一遗址的发掘过程和考古学文化的确立还是充满波折的。

跨湖桥遗址的发现和认识过程

1990年5月,浙江广播电视大学学生郑苗在萧山的湘湖区域捡到若干石器和木器,认为是史前文物,告诉给萧山分校教师巫灵霄,巫便打电话给萧山市文物管理委员会办公室(萧山博物馆、文物保护管理所前身)。文管办干部施加农和倪秉章二人即刻前往现场。6月1日,他们在湘湖境内的城厢砖瓦厂的取土工地发现约30米长的文化堆积层,附近则散布着陶片、石器等。他们确定这是一处古代遗址,因所处位置在古代的跨湖桥附近,故命名为跨湖桥遗址。

1990年的10月至12月,跨湖桥遗址首次发掘。发掘面积300多平方米,共出土了130余件文物,发现了建筑遗迹与窖穴。出土的文物与浙江其他史前遗址的面貌均不相同,发掘者对遗址的文化性质与年代都无法做出准确的判断,只能依靠碳14年代数据测定。

碳14测定的结果,跨湖桥遗址的年代在距今8000~7000年之间,比河姆渡遗址整整早了1000年!这一数据受到考古界的质疑,一些专家认为,该遗址的陶器与河姆渡、马家浜等文化比较,制作工艺更先进,因此其年代不可能有那么早,应该晚于河姆渡遗址。

跨湖桥遗址的第一次发掘结束了,然而在施加农等人心中,其年代始终是个问题。2000年,浙江省考古所的蒋乐平调查浦阳江流域史前遗址,从浦江、诸暨进入萧山。施加农等与蒋商量后,于2001年5月至7月开始了跨湖桥遗址的第二次考古发掘。发掘中出土了大量的陶器、石器、木器和骨器,还出土了人工栽培的稻米颗粒,遗址独特的文化面貌更加清晰。稻米的发现,意味着若遗址年代数据无误,可将我国人工栽培水稻的历史向前推进1000年!

为了验证遗址年代的可靠性,考古队特意将出土的标本送到国内最权威的北京大学考古系进行碳14年代数据测定。测定结果与第一次发掘测定的年代数据完全一致,也在距今8000~7000年之间。这就确证了跨湖桥遗址是浙江境内当时最早的史前文化遗址。

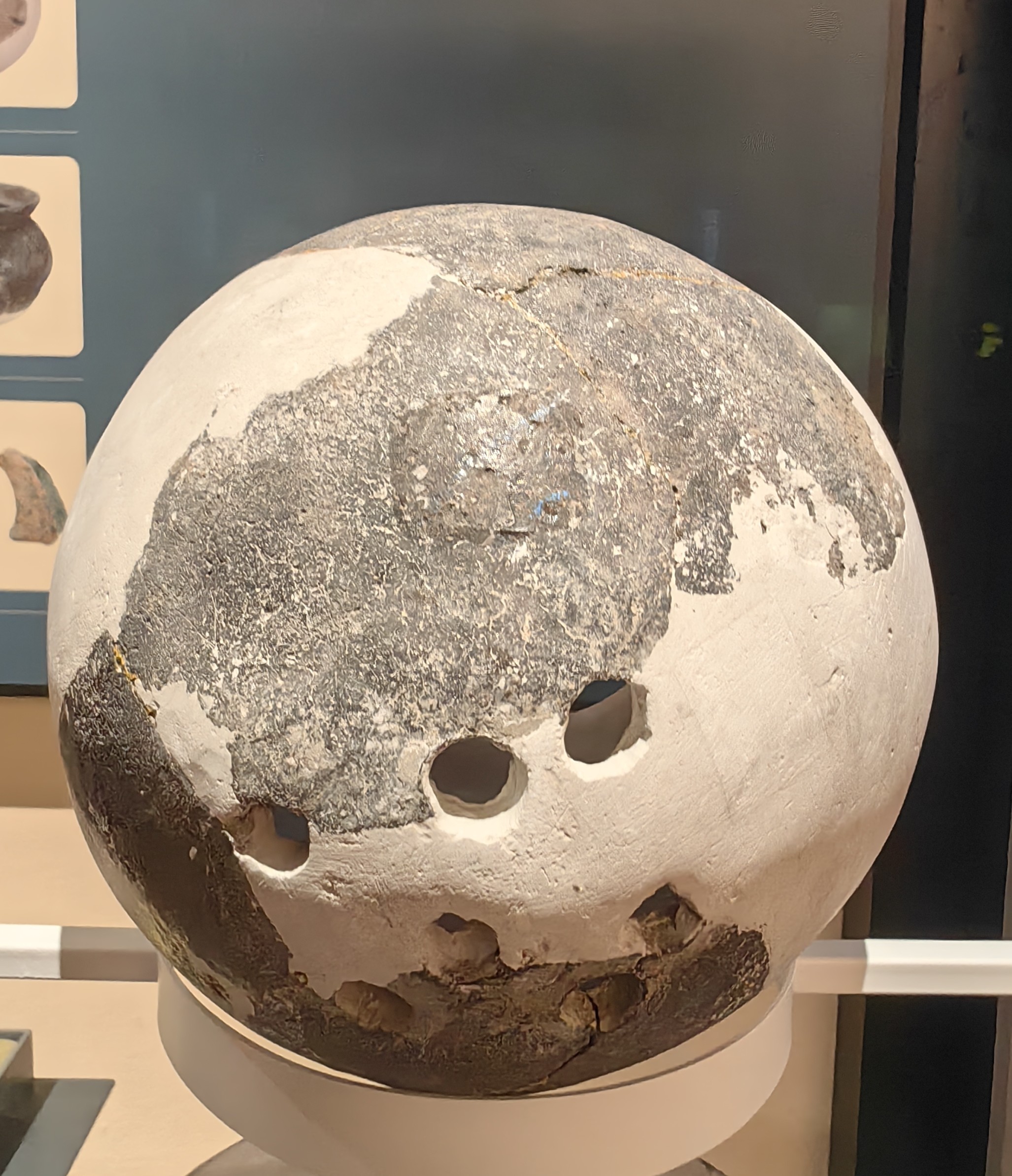

经科学调查,跨湖桥遗址原有面积达数万平方米,但破坏严重,已发掘的1000多平方米文化堆积厚2~3米,内涵丰富,面貌独特。出土遗物有陶器、石器、骨器和木器,有机质文物保存良好。釜、豆、盆、钵、甑、罐为常见的陶器群,器形以圜底、圈足器为主,不见三足器。纹饰有彩绘、镂孔、戳印、拍印、刻划等多种。彩陶较多,分内彩和外彩两种,一般施于豆(圈足盘)的内底与圈足、罐的肩腹部。陶器的制作大多器壁匀薄、造型规整,部分双腹豆的内外壁、钵盆的内壁漆黑光亮,似已运用轮制技术。

跨湖桥遗址出土的骨器有耜、镖、镞、哨、针、匕、簪及一些功能不明的复合工具。木器发现有锄型锛柄、环型抓手的复合式器柄、桨等。

跨湖桥文化的确立

跨湖桥遗址不仅年代早,而且文化特征也不同于已经认识的其他史前文化,发掘者认为跨湖桥遗址应当属于一种崭新的考古学文化。然而在2002年3月的跨湖桥考古学术研讨会上,很多人对遗址的年代提出异议,认为其不可能早到8000年前,有人甚至认为其可能是新石器时代晚期的遗存。

在此情况下,严文明先生对跨湖桥遗址的性质作出了极具说服力的分析。他指出:跨湖桥遗址从表面上看好像比较先进,但遗址中没有发现新石器中晚期的三足器,说明遗址的年代是比较早的。遗址中出土了大量的野生动物遗骨,表明当时人们食物的主要来源还是以狩猎和采集为主,稻谷只是一种必要的补充。跨湖桥遗址距离河姆渡遗址、马家浜遗址都很近,却与它们毫无关系,与新石器时代中晚期的崧泽文化和良渚文化更没有任何联系,因此说它是晚期的文化不能成立。严先生的分析肯定了遗址年代测定数据的可靠性。

经过热烈的讨论,会议得出的结论是:跨湖桥遗存的文化面貌十分新颖独特,不同于浙江境内任何一支已知的考古学文化,又自成一个整体,是浙江史前考古的新发现。由于其文化面貌的特殊性,可以把它看成一个单独的文化类型,即“跨湖桥类型”。不过相关的遗址仅一例,对同类遗址的分布范围尚不明晰,还不具备文化命名的条件,不能命名为“跨湖桥文化”。

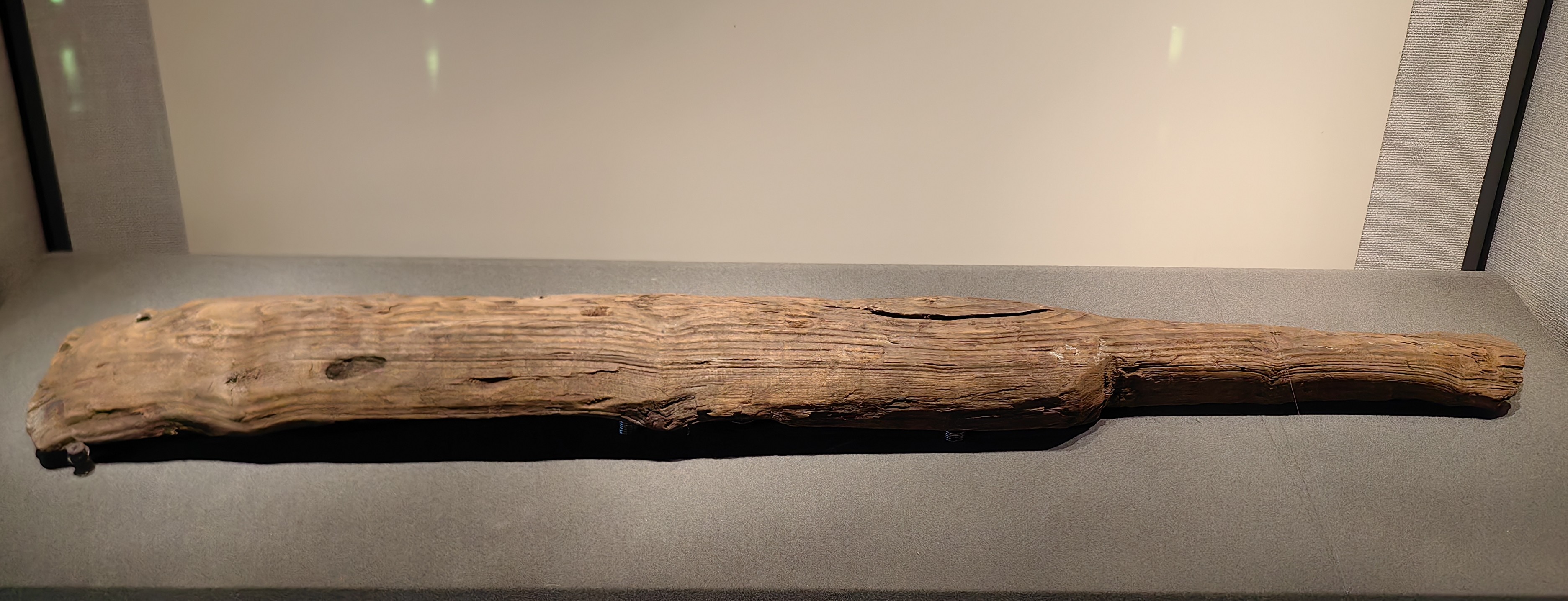

2002年10月至12月,浙江省考古所对跨湖桥遗址进行第三次考古发掘。这次发掘不仅出土了更多的陶器、石器、木骨器,在发掘的后期更出土了独木舟及相关遗迹。独木舟所处的地方是当时的湖岸边,交通部的专家称其为中国最早的“码头”。

按考古学惯例,一个遗址要命名为“文化”,一是应具有一定的分布空间,二是在不同的遗址均中有相同特征的器物,尤其是陶器。为了使跨湖桥遗址成功命名为“跨湖桥文化”,考古人员将寻找跨湖桥同类型遗址作为重点工作,在附近地区进行大规模的考古调查。

2003年5月10日,在湘湖区域的下孙村附近发现了与跨湖桥同类型的遗址。2003年11月开始的下孙遗址发掘,出土的陶器、石器、木器文化面貌与跨湖桥遗址相同,年代测定结果也相同。2004年12月,第二次“跨湖桥考古学术研讨会”在萧山举行,与会学者普遍认为跨湖桥文化命名的条件已经具备,确定了“跨湖桥文化”的正式命名。

在此后的工作中,除萧山跨湖桥、下孙遗址外,考古工作者又发现浦江上山、嵊州小黄山、义乌桥头等10多处同类遗址,其分布范围也远远超出 “湘湖周围地区”,扩展至杭州、金华、衢州、绍兴、台州、宁波等地区,涵盖河流上游盆地和河口沿海平原等地理区域。

跨湖桥文化的意义与发展源流

今天,对跨湖桥文化的特点、区域特征、文化分期等方面的研究均取得新成果,不仅丰富了跨湖桥文化的内涵,也为探讨其来源与去向提供了宝贵的资料。

跨湖桥文化的发现和命名,打破了浙江境内史前文化原有的格局,说明浙江的史前文化是由多个谱系组成的。在此前的研究中,浙江的新石器时代考古学文化分为河姆渡文化与马家浜-良渚文化两支,分处钱塘江南北的宁绍、杭嘉湖平原,此时地处古浦阳江流域的跨湖桥文化的确定,便成为年代更早的第三支文化。

跨湖桥遗址发现的独木舟,是国内发现年代最早的独木舟,对我国的舟船史与交通史都有着极其重要的意义,被誉为“中华第一舟”。独木舟采用整棵马尾松,借助火焦法挖掘船体加工而成。独木舟周围有规律地分布着木桩和桩洞,船头底部压有一根横木,两侧还发现2支木桨、3个石锛木柄、多块席状编织物,以及多个砺石、石锛和石锛的锋部残片等遗迹遗物,独木舟本身也有加工修补的痕迹。专家据此推测,这里当时很可能是一个木作加工场或者修理场,独木舟可能正在修理或改装。

除了独木舟以外,跨湖桥文化创造了多个“最早”,如最早的漆弓、最早的慢轮修整制陶技术、最早的数卦符号、最早的“草药罐”、最早的蒸汽炊煮器具陶甑,等等。

跨湖桥文化从何而来,又去往何处呢?跨湖桥文化的直接源头是上山文化。二者分布地域重合,并发现多处直接的地层叠压关系,跨湖桥文化的陶器许多因素也源自上山文化。在年代测定数据上,二者的年代紧密衔接。不过跨湖桥文化除继承上山文化外,也受到长江中游与淮河上游地区的考古学文化的影响。

跨湖桥文化与河姆渡文化基本是前后衔接的关系。在跨湖桥文化分布区,继之而起的是河姆渡文化或河姆渡文化的地方类型。但河姆渡文化与跨湖桥文化有较大差异,河姆渡文化有自己的起源,也吸收了跨湖桥文化的因素,又通过北方的马家浜文化接受了淮河下游地区新石器时代文化的影响。至于跨湖桥文化衰落的原因,有人认为是海侵导致跨湖桥文化居民远走,河姆渡文化的居民则带来了一种新的文化内容。

图片 | 翟德芳

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号