文博时空 作者 翟德芳 在对浙江、或曰杭州湾周边地区的新石器时代文化的研究中,大体上将这一地区的史前文化分为三系,一系是上山文化-跨湖桥文化,一系是井头山-河姆渡文化,另一系是马家浜-崧泽-良渚文化。我在前面的文字中,已经介绍了前两系,现在就介绍第三系的起首,也就是年代上处于距今7000~6000年的马家浜文化。

马家浜文化得名于嘉兴市的马家浜遗址。我在前几年曾到过嘉兴,看过南湖、尤其是“红船”,尽管那是后来仿制的,所以这次到嘉兴,就只为访问马家浜遗址了。“马家浜”的“浜”字,意思是小的河流。江南地区河网密布,很多小河都称为“某某浜”,河边的村庄也就以浜为名。

近年来,马家浜考古有一些新发现。2023年9月,无锡市文物考古研究所和复旦大学联合发布马鞍遗址人骨检测报告,成功获取6000年前马家浜文化时期的古人类基因组数据,填补了长江下游古DNA研究缺环。

今年9月25日,江苏省文物考古研究院发布,考古工作者在江苏省无锡市斗山遗址揭示出一座马家浜文化时期的城址,距今约6000年。这是首次在长江下游地区发现马家浜文化时期的城址,也是中国最早的史前城址之一。

马家浜遗址的发现和发掘

马家浜是位于浙江嘉兴城南7公里的南湖乡带桥村的一个长200多米的小水浜,河道两侧的村庄就叫“马家浜村”。马家浜村北有一片地势较低的农田,66年前,也就是1959年的初春,村民趁农闲大搞冬季积肥,在这块农田的地下挖到兽骨,同时还发现大量陶器、玉器和骨器等。村民立即上报当地文物部门。文物部门闻讯后,马上派人对现场进行保护,并上报浙江省文物考古部门。浙江省文物管理委员会(浙江省文物考古研究所前身)得到消息后,很快就与浙江省博物馆、前杭州大学历史系等单位组成考古队,到这里进行抢救性发掘。

这就是马家浜遗址的第一次发掘。发掘历时两个月,发现了墓葬、房屋遗迹以及骨器、石器、陶器、玉器等。2009年11月,因马家浜遗址保护规划论证和遗址公园建设之需,浙江省文物考古研究所对马家浜遗址再次调查和发掘,出土了玉器、陶器残片、人类遗骨等。

马家浜遗址处在三河交叉地带。地面上原有高墩,因人为取土,今天与周边地势已无明显落差。遗址东西长约150米,南北宽约100米,面积约1.5万平方米,北部为居住区和墓葬区,南部为稻作农耕区。遗址中的建筑遗迹平面为狭长方形,柱洞内垫有木板,室内地面是经过加工的黄绿色土面,并有带树枝和芦苇痕迹的红烧土块堆积。

马家浜遗址的墓葬多为长方形竖穴土坑墓,大部分为单人一次葬,墓坑多为南北向,葬式大多为俯身葬,也有侧身葬、仰身葬;多直肢葬,也有曲肢葬;人骨头向以北向为主,只随葬数量很少的陶器。随葬的陶器多数为打碎后埋入、分散放置在墓葬的不同位置,特别是陶豆,几乎都是打碎的。个别墓葬有将某类陶器覆盖在头部、将块状红烧土压在腿部的现象。有的墓葬中有意识地随葬成组的鹿科动物掌骨、跖骨,随葬时还带有皮肉,可能具有特殊意义。

马家浜遗址的遗迹,无论是地面木构建筑住房、公共墓地,还是俯身直肢葬式等,都表现出一种与黄河流城原始文化不同的文化形态,故后来以其为典型遗址,命名为马家浜文化。

马家浜文化的命名与文化特征

马家浜文化的命名,在上个世纪的70年代就已经完成了,甚至写入了1985年出版的《中国大百科全书•考古学》,然而其命名过程其实并不简单。

上个世纪60年代,由于马家浜文化的遗址发现得不多,资料相对较少,而比马家浜遗址更早发掘的邱城遗址下层和草鞋山遗址8-10层的资料比较丰富,所以考古界有人提议将这类遗存命名为“邱城文化”或“草鞋山文化”;而由于其文化特点同长江以北的青莲岗文化有相似之处,有人将其归入“江南青莲岗文化”。争论持续了16年。

1975年,吴汝祚先生首次在公开发表的文章中提出“马家浜文化”的概念。1977年,夏鼐先生也赞同“马家浜文化”的命名,认为以马家浜遗址为代表的马家浜文化是长江中下游、环太湖流域新石器时代早期文化的代表,其年代相当于仰韶文化。同年,考古学家牟永抗、魏正瑾发表文章,系统阐释和归纳了马家浜文化的文化内涵及发展阶段。至此才正式确立了马家浜文化在江南史前文化发展中的地位。

马家浜文化主要分布在环太湖地区,南达钱塘江与杭州湾,北方的皖中平原、宁镇地区、里下河地区也有分布。据统计,该文化相关遗址近百处,分布面积达3.7万平方公里。据放射性碳素断代并经校正,其年代约为距今7000~6000年。

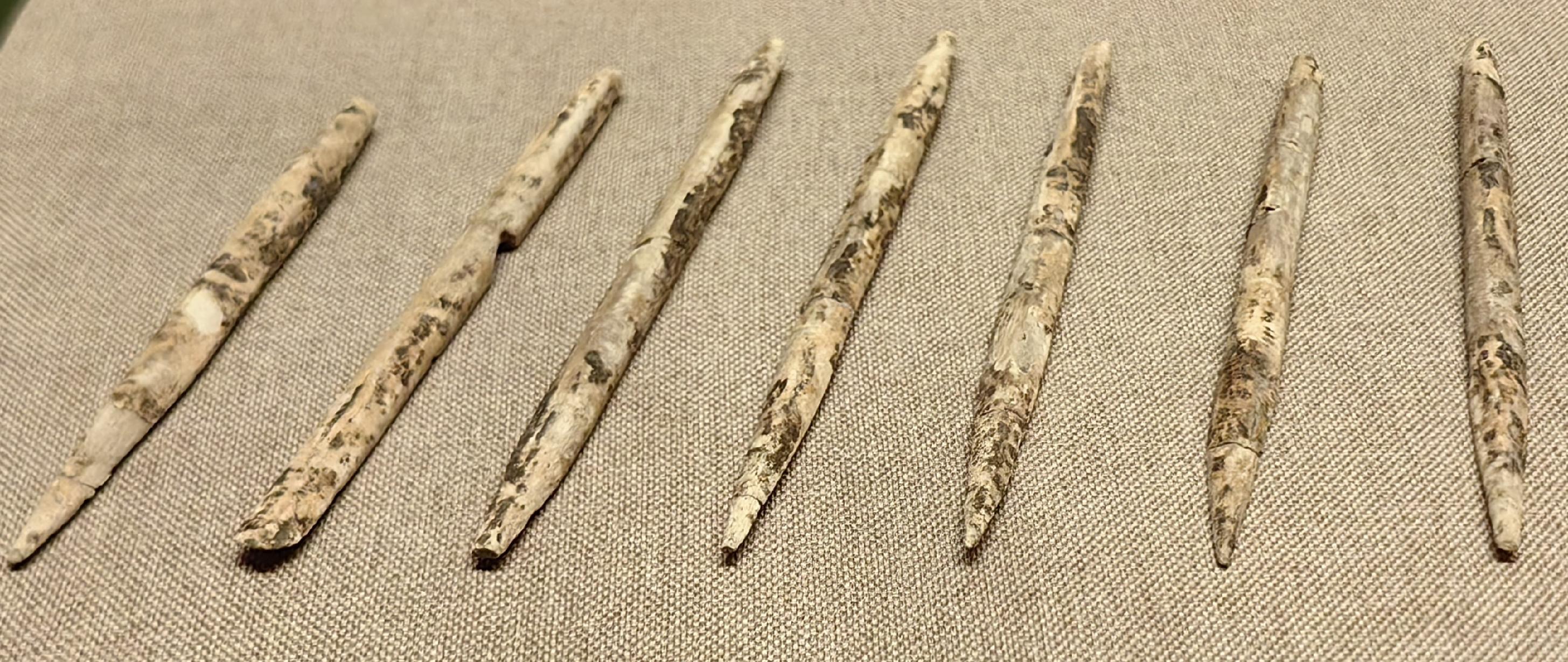

马家浜文化的居民主要从事稻作农业,还饲养狗、猪、水牛等家畜。多处遗址中出土了稻谷、米粒和稻草实物,经鉴定,当时已普遍种植籼、粳两种稻。农用工具有穿孔石斧、骨耜、木铲、陶杵等。渔猎经济也占重要地位,常发现骨镞、石镞、骨鱼镖、陶网坠等渔猎工具,以及陆生、水生动物的遗骸。其手工业生产发展不平衡,制陶工艺比较原始,葛麻纺织水平较高,吴县草鞋山出土的葛麻纤维的纬线起花罗纹编织物远比普通平纹麻布进步。多处房屋残迹反映其房屋有干栏式建筑和地面建筑两种。当时已有榫卯结构的木柱,在木柱间编扎芦苇后涂泥为墙,用芦苇、竹席和草束铺盖屋顶;居住面经过夯实,内拌有砂石和螺壳;有的房屋室外还挖有排水沟。

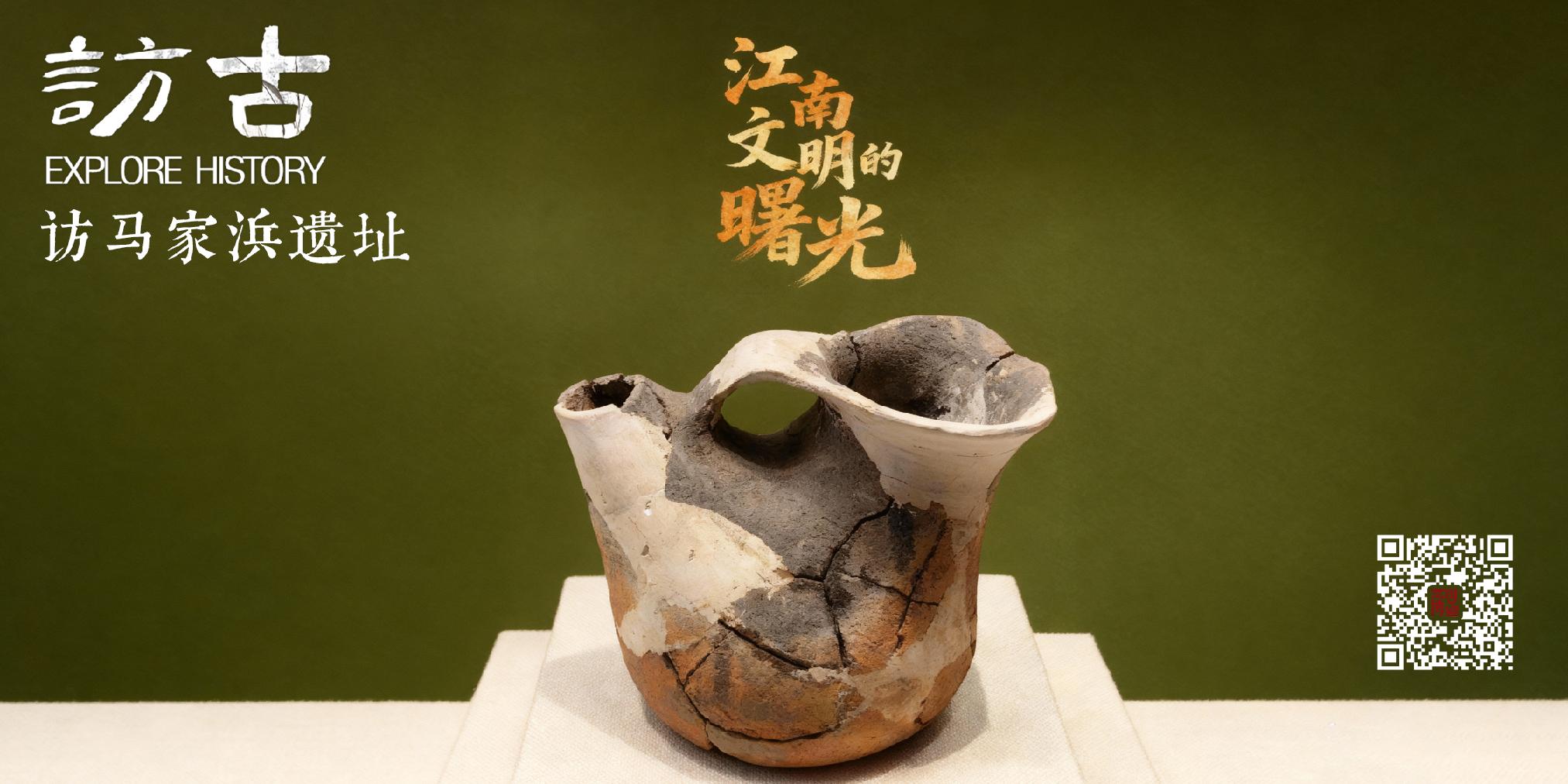

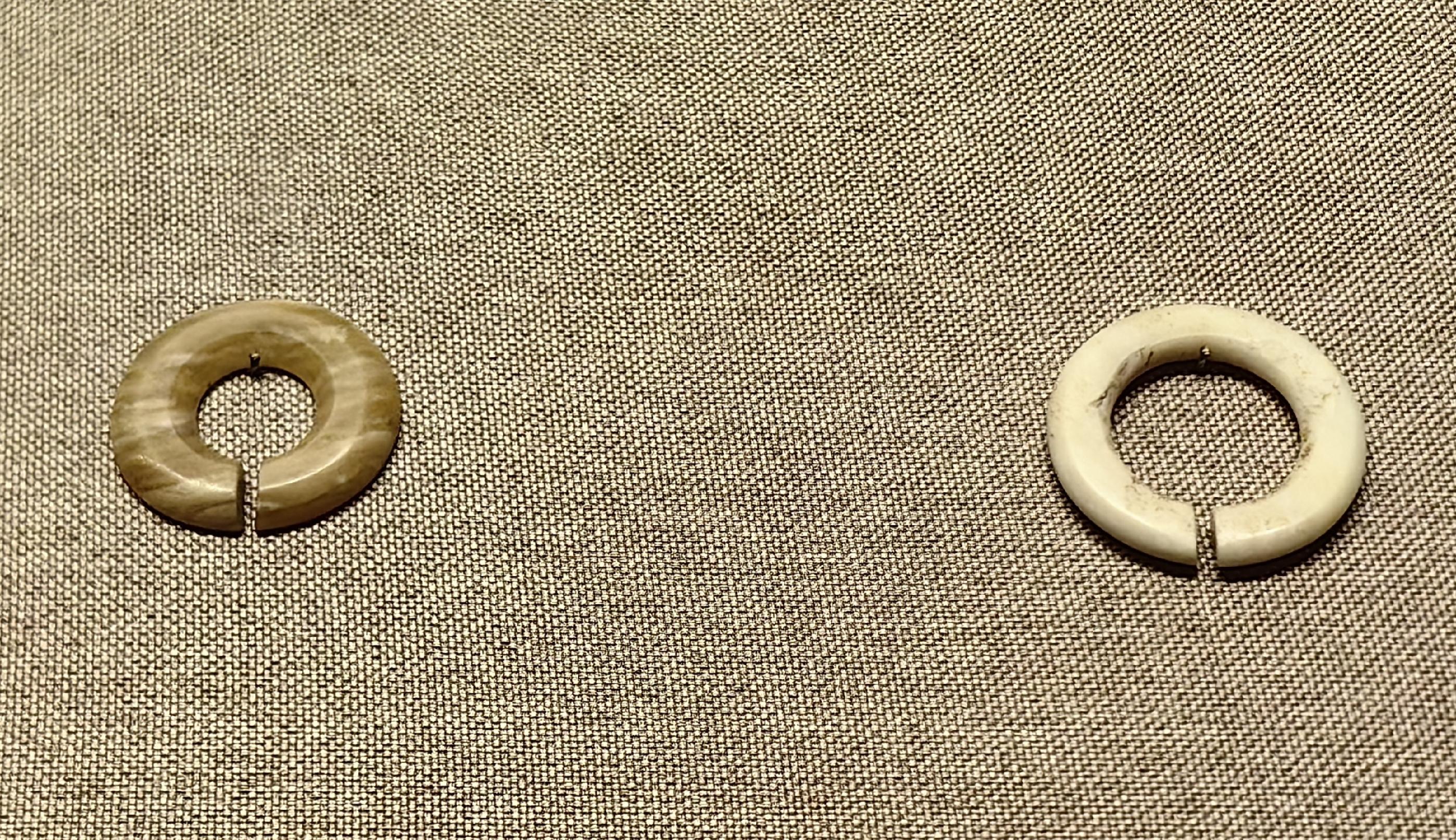

马家浜文化的遗物,生活用器方面,陶器均为手制,主要是夹砂陶,泥质陶很少,陶色不甚纯正,器表以素面不加装饰的为多,没有彩陶,大部分陶器火候不高,常见釜、鼎、豆、罐、瓮、盆、钵、盉等,腰沿陶釜和炉箅是该文化独特的炊具。许多遗址都发现了制作精美的玉器,主要有玉块、玉环、玉镯等装饰品。艺术品有象牙梳、牙哨、骨哨、骨笛、刻纹骨管、人形陶塑、人面形陶塑、猪形陶塑等。

马家浜文化的死者埋入公共墓地。多处墓地的发现表明,马家浜文化晚期最高权力的掌控者为女性,尚处于以血缘关系为纽带的母系氏族社会,但某些墓葬的内涵又凸显了男性在母系氏族中的社会地位,或为母系氏族社会向父系氏族社会转型的前奏。这也并不奇怪,随着稻作农业的发展与人口的增殖,制陶、治玉、纺织、酿造等手工业技术日益进步,农业与手工业的分工带来社会分层的细化,会导致男性地位的提高,促使社会结构复杂化。贫富贵贱和社会地位的分化,初期礼制的出现,表明马家浜文化已徘徊于文明社会的门槛。距今6000年前,中华大地是古国文明诞生的前夜,马家浜文化晚期已经初现了文明的曙光。

马家浜文化的源流与传播

马家浜文化从何而来、其千年历史中如何发展、最后又去往何处了呢?

关于马家浜文化的起源,最早曾有人认为马家浜文化由河姆渡文化发展而来,但也有意见认为马家浜文化另有来源,马家浜文化与河姆渡文化分属于两个考古学文化,但存在着密切的相互影响和交流关系,马家浜文化早期受河姆渡文化的影响强烈,到马家浜文化的晚期则反过来影响河姆渡文化,甚至在钱塘江南岸的绍兴已经有单纯的马家浜文化遗址。

新近的研究认为马家浜文化的起源地可能在浙江天目山、四明山的山地丘陵地带,大约在7000多年前,原始居民们从山地迁徙到杭嘉湖平原,并在这里生活了近千年,使杭嘉湖平原成为马家浜文化的中心区域。

马家浜文化有明显的扩张过程。其在长江三角洲平原上的分布规律是以杭嘉湖为中心,愈向北时代愈晚,反映到空间上就是马家浜文化由南往北的传播过程:大约7000多年前,马家浜文化在杭嘉湖平原上成长发展,之后开始向太湖平原传播,并且在这块平原上酝酿出古国的王权时期;后来又于长江入海口附近越过长江天险,到达了长江三角洲的最北端。

江淮之间是江苏史前文化交流融合的地带,马家浜文化先民北移到此,和当地的青莲岗文化以及宁镇山脉地区的北阴阳营类型文化的创造者们发生交往,并在各自的文化面貌上有所反映。马家浜文化的炊器由釜到鼎、葬俗由俯身葬到仰身葬,就很可能是受到青莲岗文化的影响发生发展的,而淮安青莲岗遗址发现有个别的宽沿釜,则应是在马家浜文化影响下的产物。

至于马家浜文化的去向,在草鞋山遗址第7层发现6座墓葬,其头向、葬式与第8、9层的马家浜文化的墓葬相似,而陶器的陶质和大部分器形又具有崧泽文化的特点,这是马家浜文化向崧泽文化过渡的例证。崧泽文化、马家浜文化的上下层叠压关系在很多遗址都有发现,而且这两种文化遗存的内涵存在着前后接续的关系,因此可以确定崧泽文化是由马家浜文化演变发展而来的。

江南文化的源头在哪里,一直是人们关心的问题。从上面的介绍可知,正是因为马家浜文化时代的文化交流,才使得长江三角洲的先民们不断吸取周围区域文化的长处,经过长达两千年的酝酿,最后创造出了可以和黄河流域同期文明相媲美的良渚文明。我们在前面曾介绍过上山文化和河姆渡文化,它们也是江南文化的源头。但在良渚文明直接祖源的意义上,把马家浜文化称为江南文化的源头,也是实至名归的。

图片 | 翟德芳

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号