文博时空 作者 尹博 王子恒 山东早在数十万年前便有人类活动的踪迹,是中华文明的发祥地之一,而在山东地区孕育早期中华文明文化结晶的,是山东的曲阜。在我的了解中,曲阜还是炎帝旧都、黄帝出生地、少昊之墟、商奄古国、周鲁古都,当然最关键的一点是,曲阜是儒家创始人——孔子的出生地,孔子于此出生、成长、入葬、被祭祀,因此曲阜也被西方人称为“东方的耶路撒冷”。

聆听一次孔子的讲学

我一直想去探访山东的曲阜,趁着假期,我买了一张通往曲阜的高铁票。从高铁上下来,我打了辆车直奔孔庙,一想到即将到达孔子曾经生活和讲学过的地方,我的内心就十分激动。司机师傅十分热情,得知我的来意,就滔滔不绝地为我讲起“三孔”的历史渊源。

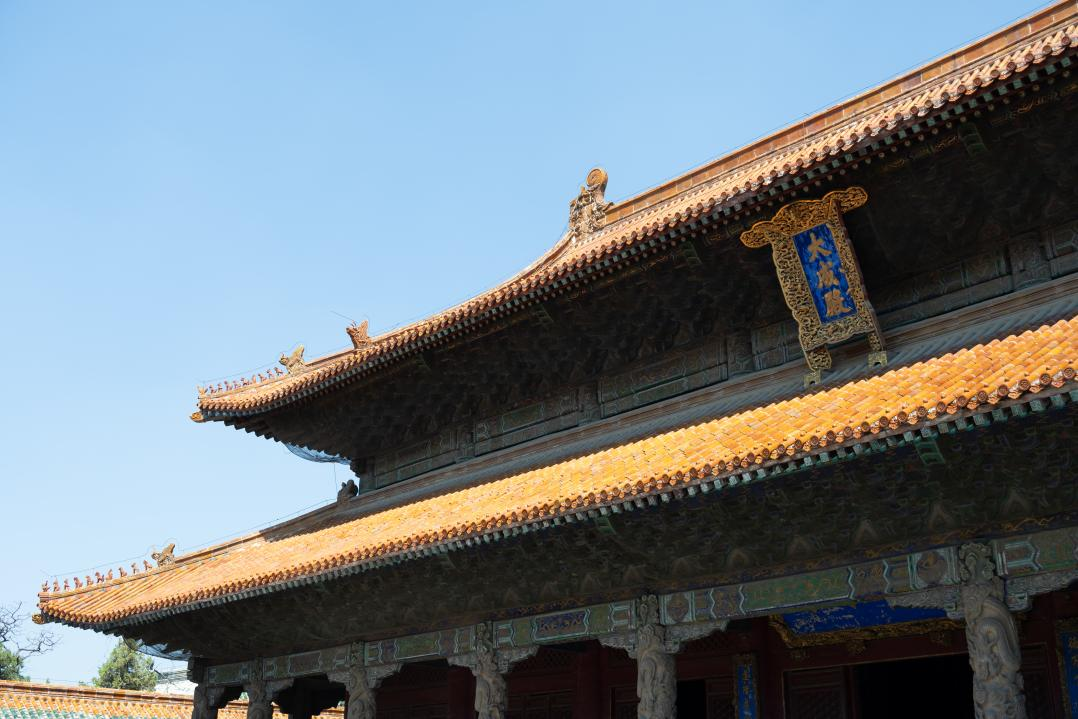

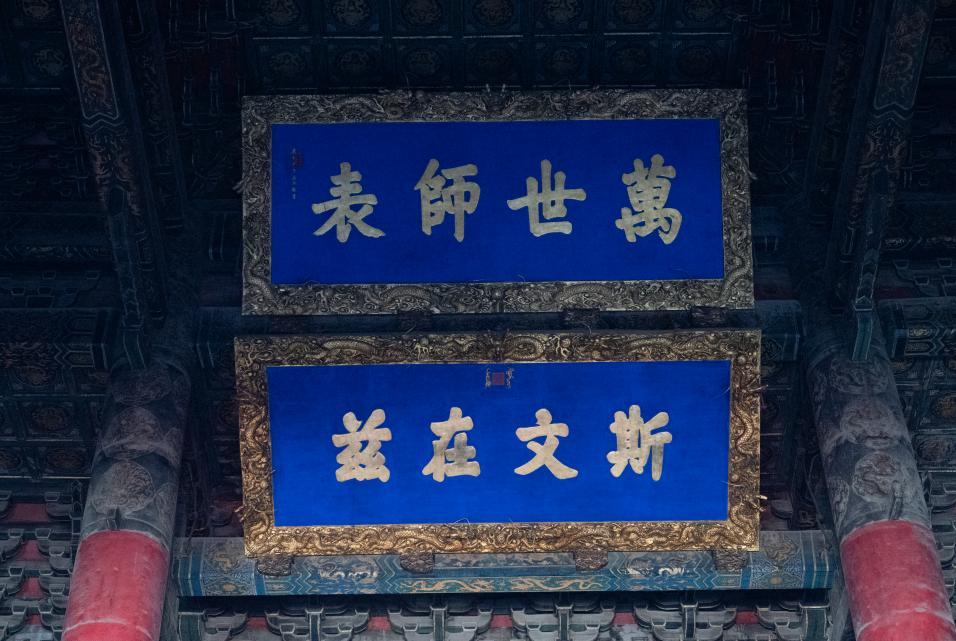

“三孔”指的是孔府、孔庙和孔林。孔府与孔庙位于曲阜明故城的中心位置,孔府位于孔庙东北侧,而孔林位于曲阜城北侧1.5公里处。孔府是孔子后代的衙署和府邸,又被称作“衍圣公府”,有“天下第一家”之称。孔庙是孔子弟子及后代设立的祭祀孔子的庙宇,由孔子故宅发展而来,主要建筑有大成殿、杏坛、奎文阁等。孔林是孔子及后代的墓地,又称“至圣林”。“三孔”历经两千五百多年的摧毁与重建,最终成了今天我们看到的样子。

正说着,我就到达了“仰圣门”前,这里是明清时期曲阜故城的正南门,进入仰圣门就是孔庙了。与司机师傅告别后,我走下车,“万仞宫墙”矗立在我的面前,城墙前还横贯着一条小河,应该就是明清时期修建的护城河吧!现在的宫墙上挂满了灯笼,河道两边也有许多商家支起小摊,游客来来往往十分热闹,不知千百年前是否也是此般景象。

我走过横跨护城河上的小桥,进入城门当中,忽然遇见一位老伯驾马车而来稳稳停在我的面前,他下车向我作揖问道:“这位客人远道而来,一定是来听孔子讲学的吧!不如坐我的马车,我为您引路如何?”我感到十分惊讶,看到这位车夫穿着粗布长衣,突然意识到我好像回到了两千五百年前的曲阜,于是我欣然应允,抬脚坐进了马车。

老伯驾着马车一路向北走,道路两边遍植松柏,看起来十分庄严肃穆。最后马车停在了一座小院门前,老伯告诉我由此进去即可到达孔子讲学之处,我谢过老伯后独自向前走去,进入了我期待已久的目的地——孔家小院。

相传孔子开创私学时孔家小院很是热闹,孔子于此植下杏树,摸着杏树说:“杏树的果实很多,希望我的弟子也能够像这样满天下。杏树并不欹斜,而是挺直坚立,寓意正直的品格,而杏子可以吃,又可以入药,寓意弟子们可以有利于社会民生,我的讲坛就取名为杏坛吧。”

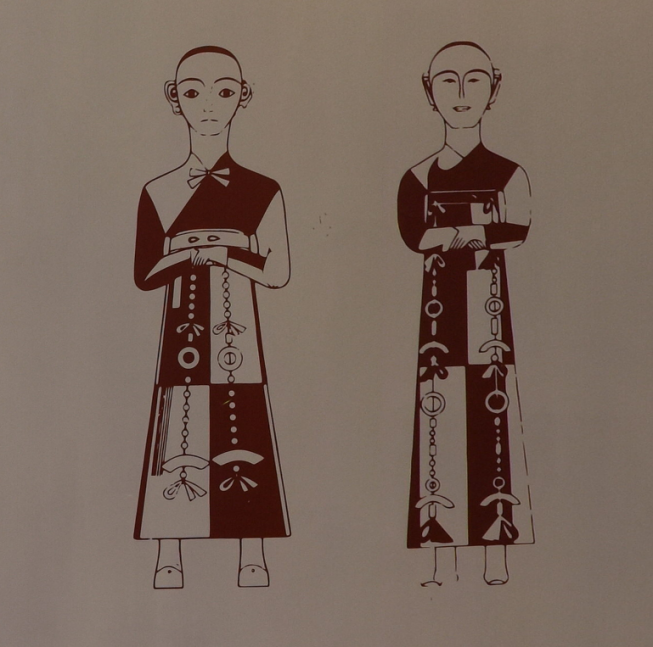

能够在这里聆听一次孔子的讲学,我简直太开心了!周围的人身着深衣,那是春秋战国时期的代表性汉服,俗称袍服,在历代的画像图轴中十分常见,汉以来的朝服绛纱袍、女性大礼服都是深衣的形制。

杏树旁有一土堆垒筑的小坛,我抬头一看,只见一约莫三十岁的男子正在宣讲些什么,这男子身上佩玉,身材高大匀称,挺拔端庄,看起来孔武有力又不失君子风度,想必他就是孔子。孔子周围有一群青年,有的衣着较精致、有的衣着较朴素,悉数认真听他讲话。

从衣着判断,学生们有穷有富,但孔子并没有因为学生的出身加以区别对待,而是倾其所能传授知识,我不由想到成语“有教无类”。孔子少时家道中落,却一心向学,三十岁左右时有些名气,于曲阜城北讲学,主要传授诗、书、礼、乐和一些自然知识。西周时期“学在官府”,民间并无学术文化可言,所以平民百姓并不能学到什么知识,而到了春秋时期,一些私人讲学开始出现,平民受到教育,多了社会阶层流动的可能,这也适应了当时对“士”的需要。孔子私学是春秋时期规模最大、影响最深的学术团体,其“因材施教”“有教无类”等教育思想,至今被教育界认可。

孔子的学问来源,除了他勤奋好学以外,还离不开良师益友。孔子学识渊博、擅长教导又虚怀若谷,相传他曾问礼于老聃、苌弘等人,对知识永远保持学习的态度。孔子对老子的请教,是在文物中常被表现的题材,也是古书中的常用典故。孔子向往周文化,公元前518年,在鲁昭公的帮助下,孔子得以从鲁国到东周洛阳拜访老聃问礼。这一故事在《史记》中留下了浓墨重彩的一笔。

在拜访老聃后,孔子觉得老聃是龙一般的人物,他对弟子们说:“鸟,我知道它可以飞;鱼,我知道它可以游;野兽,我知道它可以奔跑。奔跑的可以用网捕捉它,游泳的可以用丝线垂钓它,飞翔的可以用弓箭射击它。至于龙,它乘风上天,就没法做什么了。我今天见到的老子,大概就是像龙一样吧。”

我认真听着讲坛上孔子对弟子们的问询:

“齐景公与晏婴来鲁国时刚召见了我。晏婴是非常智慧的,对于丧葬,他认为倾尽财产厚葬是不好的,子路,你怎么看呢?”

孔子是在和弟子们讨论丧葬的礼制问题,孔子向来让弟子们畅所欲言,并不因为自己的年龄稍长或学识丰富就不听取学生们的意见。而我听到孔子的这段话,还意识到,这应该是在公元前522年,因为齐景公与晏婴出访鲁国召见孔子就是在这个时候。

子路回答说:

“我认为老师主张孝道,亲亲尊尊是周礼的核心之义,亲近该亲近的,尊重该尊重的,才合乎礼制,故而弟子认为应该厚葬。”

“颜回,你怎么看呢?”

“弟子认为丧葬之礼虽不可废,但更重要的是内在的哀思,如果内在的感情达到了,那么不过多破费,也是可以的。”

“曾点,你怎么看呢?”

“我赞同颜回的看法。”

孔子笑了笑,并未对弟子用言语做出肯定或否定,而是任由弟子们继续讨论。孔子所谓“不愤不启,不悱不发”,不到学生想弄明白但想不透的时候,就不去开导他,而不到学生心里想明白却难以表达的时候,就不去启发他,强调教育的方式和时机,此时孔子应该就是在鼓励学生们自己探索。孔子私学虽后来规模极大,但鲁昭公二十年(公元前522年),孔子刚刚讲学不久,弟子只有曾参的父亲曾点、子路、子贡、颜渊等人。在场弟子并不很多,但弟子们的讨论依旧很热烈,他们互有争论,并没有得出结果。

听到他们的讨论,我的脑海中也浮现出了诸多思考。孔子重视孝道伦理为厚葬提供了理论依据,但事实上孔子主张薄葬,《论语》有“礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚。”孔子虽极注重礼节,但更不愿铺张浪费,而是达到效果就好,在丧葬方面,孔子更是认为内心的真情实感比繁文缛节更加重要。

孔子虽如此主张,但他的很多弟子并未很好践行薄葬。在孔子最得意的弟子颜回去世时,孔子无比伤心,却坚决反对厚葬颜回,可颜回还是被偷偷厚葬了。孔子生病时,子路让门人装作家臣为孔子办丧事,准备行大夫之礼葬之,当时孔子已经卸任大夫,并不能行大夫之礼,孔子得知了这件事无比气愤。孔子虽推行薄葬,但时人重视丧葬的风气是毋庸置疑的,在孔子之后的儒家重要思想家孟子,与孔子就截然相反,推崇厚葬。

“老师您是怎么看的呢?”

就在弟子们争执不下时,子路径直询问了孔子。子路性子直率,我并不对他直接询问感到意外。孔子很温和地回答了子路。

“我吗,是赞同颜回的。譬如洗手洗脸有沃盥之礼,在安葬这件事上,自然也应有其礼节,对待人生的结束,是应该庄重的,只是切不可一味追求隆重,各人依据自己的财力即可,不必在此攀比,最重要的是表达真挚的哀情。丧礼之礼,不在于过程的繁缛,而是在于丧礼可以激发人们内心自然的亲情,这才是我所注重的啊。”

孔子回答完这一问题,子路似乎还想争执什么。孔子抬手示意大家今天的讲学结束了,让子路留下单独交谈,弟子们遂就此散去。孔子这种单独留下某个或某几个弟子的事情,在讲学中时而有之。孔子注重因材施教,子路大胆、直率、鲁莽,却未尝不是个正义好学的君子,他也是唯一敢对孔子进谏的弟子,对他的教育,孔子也是十分上心的。

我并没有被留下,也就随着弟子们一同离开了。

周礼尽在鲁

走出孔家小院,我开始沿着城内街道漫步,准备一览鲁国国郡的风景。

在游览过程中,我被鲁国严格的规制所震惊。曲阜鲁国故城城址略成扁方形,面积约10.45平方千米,周长11.9千米,城垣东西长3.7千米,南北宽2.7千米,东、西、北各三座城门。曲阜鲁国故城分外城和内城两部分。《周礼·考工记》如是记载了关于城市规制的规定:“匠人营国,方九里、旁三门,国中九经九纬、经涂九轨;左祖右社、前朝后市、市朝一夫。”而曲阜就是严格按照周礼的规定建造的,务求合乎周礼。从前周公制礼作乐,曲阜这片土地至今还为周公立庙,这片土地上似乎还能窥见周公制礼作乐的伟大精神。

在故城内和周边我还看到了许多礼制建筑,除了宗庙和周社、亳社以外,还有泮宫、舞雩台、圆丘等。路过泮宫时我听到了其中传来的朗朗读书声,它是鲁故城内最为重要的一处学宫,诸侯也会在其中谋定国事,孔子还经常带领弟子到泮池处游玩,因此后人常将古代学生入学称之为“入泮”。

在都城北侧,我看到了一些小的市肆,而在距离城内贵族居住区较远的西部、西南部和北部,分布着一些手工业作坊,冶铁、铸铜、制骨、制陶等等,看来故城内的手工业还是十分发达和丰富的。

周初,武王灭商,将其胞弟周公旦封于故奄地,即山东曲阜附近,以曲阜为国都,国号“鲁”。奄,为商王朝东部较重要的小国,商王献庚、阳甲曾建都于奄,之后盘庚才迁都于殷(河南安阳),三大商王曾立国都于此处,在迁都后奄地也是商朝东部的重镇。

商代奄地与天子的亲密联系,同样传递给了这片土地上的鲁国,如奄国一样,鲁国在周朝也获得了特殊的地位,“周之最亲莫如鲁,而鲁所宜翼戴者莫如周”。鲁国实力虽较弱,却是最富正统礼乐文化的诸侯国,鲁国走的是“礼制”的道路,较多保存着西周的礼乐制度,周代的众多邦国中,鲁国为姬姓“宗邦”,诸侯“望国”,在礼制走向崩坏的春秋,韩宣子在鲁国观看古代典籍后,更有“周礼尽在鲁矣”的说法。孔子一心追求礼乐复兴的理想,和鲁国的重礼的文化氛围不无关系。

只是可惜的是,这鲁国的礼乐,怕是注定要走向崩溃了。虽然鲁国城池修建的形制还保留着,但孔子的时代毕竟不是西周了,在孔子的时代,礼乐逐渐走向崩坏,很多超出礼制的事情在诸侯中屡见不鲜。孔子“八佾舞于庭”的感叹,就是说的鲁卿季孙氏。季孙氏、叔孙氏、孟孙氏为鲁国三桓,凌驾于鲁国公室之上。三桓的说法源于这三家贵族都为鲁桓公之后,而季孙氏为三桓之首,在鲁昭公在位年间,正是季平子专权。鲁卿季孙氏在家庙的庭院里用八佾乐舞,八佾,是只有天子才能用的舞蹈规格,故而孔子觉得这实在是乱了套,如果这都能容忍的话,还有什么是容忍不了的呢?

在礼器的规格违制上,春秋战国时表现最明显的是鼎的乱用。鼎不仅是烹煮食物的器具,更是重要的祭祀礼器。周礼规定:天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎,士三鼎或一鼎,到了东周则是天子、诸侯九鼎,卿七鼎,大夫五鼎,士三鼎或一鼎,在很多东周贵族的墓葬里都出现了规格超出的情况。春秋时楚庄王问周王使者“鼎之大小轻重焉”,战国秦国直接出兵东周索要九鼎。

我在仔细观察鲁国国都的过程中,确实发现有一些极为高大华美的建筑,城池的规制保留着,但内在的布置,却是并不和城池的等级相配了,各种精美的器物都能在其中看到,有些青铜器还带有一些金黄色的光泽。这些富有光泽的青铜器看起来就极为精致,表面纹饰富有层次和冲击力。能够拥有这些的,在鲁国国都,想必就是三桓了,连鲁国公室也是要被三桓拿捏的,孔子最后就是被三桓赶出鲁国。

想到周代礼乐制的崩溃,我不由得一阵叹息,孔子的学说,应暂时不能大放光彩了,他的思想在大一统帝国时,才会真正获得崇高的地位,支撑古代中国数千年的统治。“凤兮凤兮,何德之衰?往者不可谏。来者犹可追。已而已而。今之从政者殆而。”楚狂人接舆唱着这首歌从孔子的车旁经过,接舆以凤凰的德行衰微比作孔子的境遇,劝孔子在混乱时代明哲保身。只是孔子从来没有改变他的志向,他创始的儒家文化虽没有在他的时代占据主流,却在后来成了历代统治者推崇的至圣先师。“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,昔日望族王、谢之宅邸而今变为寻常百姓之家,在鲁国权倾一时的三桓,也逐渐淡出了历史的舞台,而真正有价值的思想,却是“不废江河万古流”。

孔子的讲学果然让人受益匪浅,周朝的礼制也让人感慨良多,带着收获和遗憾,我从南门走出,一瞬间又回到了我熟悉的地方,看到面前的护城河水和来往的游客,我逐渐回神,不禁感慨,果然是不虚此行啊!

参考资料:

[1] 姜腾.曲阜周、汉、明清故城空间结构与“三孔”布局历史相关性研究[D].北京建筑大学,2014.

[2] (春秋)孔子著;杨伯峻,杨逢彬注译;杨柳岸导读. 论语[M]. 长沙:岳麓书社, 2018.

[3] (西汉)戴圣编著. 礼记[M]. 西安:西安交通大学出版社, 2022.

图片 | 杜广磊

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号