首 页 >

名叫《世界文学》的刊物

经济观察报 记者 杜然 《变形记》和《喧哗与骚动》的译者李文俊直到今天仍然记得1953年4月,自己是如何跨过草厂胡同《译文》(《世界文学》的前身)筹备处办公室那道凹陷的木门槛。“我一闭上眼睛,就仿佛见到胖胖的庄寿慈先生,穿了件汗背心,坐在窗边的办公桌前,时不时拿起一只纱铁丝拍 (那种有红布边框的),挥打着玻璃前乱窜的苍蝇。”

那时,人民文学出版社的“鲁迅著译编辑室”就设在草厂胡同(今天的国际饭店),《译文》借来前院充当办公室。创办这本杂志,是为了纪念鲁迅等人在30年代创办的同名杂志。

3个月后,《译文》以月刊形式创刊,这是中国第一本介绍外国文学作品和理论的刊物,其开本、篇幅、图文并茂以及某些体例的设置,都沿袭了鲁迅创办老《译文》时的做法。当时的主编是茅盾,陈冰夷、萧乾、庄寿慈等译林高手都在编辑部任职。

在创办之初,杂志在主要内容上突出向“老大哥”学习,介绍了大量苏联及东欧国家的文学作品。李文俊在一篇回忆文章中写道:“连萧乾在考虑西方文学选题时,也总要打听一下‘苏联是否肯定’。”

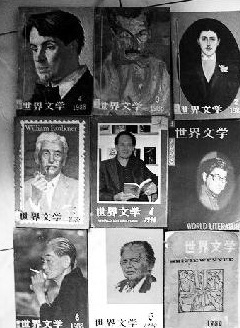

1959年,《译文》改名为《世界文学》,曹靖华担任主编。在“文革”之前,尽管社会主义兄弟国家的文学是主流,但仍有很多西方作家的作品出现在这本杂志上,比如阿瑟·米勒、威廉·福克纳、海明威、萨特、多丽丝·莱辛(2007年获得诺贝尔文学奖的英国作家)等现当代作家。《世界文学》上刊登的与时代气氛不是那么合拍的文学作品,使得翻译家傅惟慈日后感叹:我这一代人才没有与外部世界完全脱节。对于那段时间的杂志内容,《世界文学》的现任主编余中先说,虽然有意识形态的干扰,但还是有很多好东西。

由于《世界文学》与翻译界和文学界的密切联系,使得杂志能够把握最新的国外文坛动态与流派走向。李文俊曾经用幽默的笔调回忆自己与那些学者的交往:“我开始工作没多久,萧乾就带了我骑着自行车去拜访归国不久的冰心,也访问过入了中国籍的沙博理。后来,我单独拜访过钱钟书、杨绛(他们那时住在中关村的平房……客厅不到顶的隔墙上供着一尊铜佛。我是为选登《吉尔·布拉斯》的事而去的)。我拜访过金克木(求他译 《云使》,他太太发了话他才答应的)、赵萝蕤(可惜未见到陈梦家的明代家具)、吴兴华(他的夫人与我握手时仅仅伸出两根指头),我拜访过杨宪益和他太太Gladys(杨先生对我说‘搞翻译不能太老实’,Gladys从门外进来只听见最后几个字,眉毛一扬问‘干嘛要不老实’)。我拜访过王佐良、周珏良。我还到北京大学东大地22号拜访过冯至……他对我说,歌德不好算是浪漫主义诗人的,接着很有权威性的笑一笑……文学所的中老年专家,我差不多都拜访过,包括当时还很是风姿绰约的郑敏。北大杨周翰两眼炯炯有神,说的英语却带点苏州腔,按今天的说法是‘魅力无穷’。”

对于这种交往,李文俊是这么评说的:“许多事当面交谈能起到不光是解决所需处理的问题的作用,也许会引出另一个选题,也许可以‘摸’到某些外国文学界乃至知识界的动向,至少可以从一个不同岗位的人那里多少学到一些东西。而且,专家们也很想通过我们‘打听’点儿文艺界的消息呀,比如说作协最近又要批判谁了。”

“文革”爆发前不久,《世界文学》改为双月刊,但只出了一期,便于1966年3月停刊。那时,这本杂志已经脱离了作协,改由社科院外国文学研究所主办。庄寿慈之子、现在也在《世界文学》工作的庄嘉宁说:“那会儿社科院还是可以看到国外最新的资料,下放到河南干校的那些人,一开始还偷偷地看,到了后期索性也不遮遮掩掩了,正是因为那段时间的积累,才有《世界文学》复刊后的厚积薄发。”

1977年,《世界文学》复刊,两期内部试刊的发行量就有七八万份,第二年正式出版后,发行量飙升到30多万份,对于一本纯文学杂志来说,这在今天看来是无法想象的数字。在两期试刊上,发表了《这里的黎明静悄悄……》,尽管它在当时是作为“修正主义文学标本”供批判使用,但还是在读者中引起了巨大的反响。这一时期发表的作品还包括美国哈莱的小说《根》、奥地利茨威格的小说《象棋的故事》、英国作家品特的剧作《生日晚会》(品特在2005年获得诺贝尔文学奖)等等。

整个80年代,是《世界文学》最兴旺的时候。现任主编余中先与他的前任李文俊一样,还清楚地记得自己在1984年到编辑部第一天上班时的情形:“大吃一惊!竟然可以跟李文俊、高莽这些大名鼎鼎的翻译家共事。念大学的时候,《世界文学》是每次要去抢着看的杂志。”

90年代后方成为文学热点的一些作品和流派,在80年代已经出现在《世界文学》上,包括卡夫卡的《变形记》,圣—埃克絮佩利的童话作品《小王子》、加西亚·马尔克斯的《百年孤独》、特克尔笔录的口头文学作品《美国梦》、乔伊斯的《尤利西斯》、卡尔维诺的《不存在的骑士》、普鲁斯特的《追忆似水年华》、伊·阿连德的《幽灵之家》等等。莫言说,他创作《红高粱》、《丰乳肥臀》时,是受到拉美魔幻主义影响的,而他正是从《世界文学》上读到了马尔克斯的作品,知道了魔幻主义。

“魔幻主义”这个词的译者、《世界文学》的编辑林一安,曾为这个术语究竟是翻译成“魔幻主义”还是“魔术主义”犯愁。在80年代,《世界文学》把大量的西方文学流派首次引入中国,包括后象征主义、超现实主义、存在主义、荒诞文学、黑色幽默等等。

在文学的历史年表中,自从世界进入90年代以来,基本都属于不景气的年份。面对商业化的阅读倾向——如果阅读还可以称之为一种倾向的话,文学,尤其是纯文学阅读面临着巨大的危机,但《世界文学》并不急于向通俗文学妥协。余中先说,“我们信奉的是开明的保守主义”,看重的还是文学价值——“那些对后代作家能起到什么作用、对前辈有所颠覆的作品”。

现在,《世界文学》关注的重点是生态文学,而不是其一万余本的发行量。

- ·重要的不是记忆,而是存在 | 2009-02-25

- ·重要的不是记忆,而是存在 | 2009-02-25

- ·陈德昇 台北市两岸经贸文化交流协会会长,台湾政治大学国际关系学院教授 | 2009-02-24

- ·秋风:中国乡村:衰亡的文化之源 | 2009-02-13

- ·目击英银行高管听证会 下 | 2009-02-13