经济观察报 书评增刊 谭旭峰/文 昨日的香港书展是活动最密集的一天,冯骥才、蓝博洲、章诒和、蔡澜等名家交替出场,最后出场的是台湾诚品书店创办人兼董事长吴清友先生。

经济观察报 书评增刊 谭旭峰/文 昨日的香港书展是活动最密集的一天,冯骥才、蓝博洲、章诒和、蔡澜等名家交替出场,最后出场的是台湾诚品书店创办人兼董事长吴清友先生。

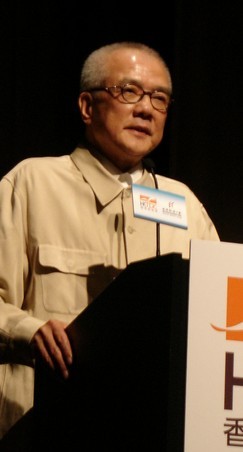

吴清友高大,威武,花白头发,语气稳重、低沉,他在病魔的死亡线上挣扎了三次,如今气淡神闲。

21年前的1989年,吴清友38岁,正面临他的中年危机,于是他创办了诚品书店。那时候,他身体健康,工作远离文化事业,但存折上的钱远比现在要多。诚品经营了18年才盈利,他的车也18年才换,“因为我那时候发誓,诚品不盈利,我就不换车”。

从吴清友的介绍来看,诚品的盈利,实在是费了很大的心血。我们先看看诚品的经营链条:诚品有自己的物流公司,有巨大的厂房,有专业的电子商务网站,有酒窖和餐厅,有诚品画廊,当然还少不了书店。那么诚品在台湾的20家书店有什么不同呢?他们开在医院里,卖医药和养生类图书,开在环境优雅舒适的海滨,开在大学,开在繁华的商业区,有专门为儿童开设的书店,还有诚品移动图书馆,专为偏远地区的儿童不定期送去图书。每年9000万人次光顾诚品,而台湾的人口呢,才2000多万。诚恳的服务和专业的精神,吴清友介绍“诚品”的含义,大概这是他们得以成为华文世界最成功的文化地标的主要原因吧。同时,诚品书店设计时尚,吸引年轻人,但时尚是需要文化赋予灵魂的,他才能成为真的时尚,才会慢下来,不会成为快速消费品。

但诚品得以成立,不仅仅因为诚品那1500位员工的努力,外部的环境——合理的城市布局,政府对文化事业的政策支持,市民的阅读习惯等等,这些都使得诚品可以存活到今天。

看英国的一个电视剧《布莱克书店》,我们大概会明白,在外国那种有街区的城市,书店是想购书的读者散步就能很近走到的,当买书不会成为出行的一大时间支出成本和体力消耗的时候,人是很容易多去书店转转买本书的。

所以,不必再讨论是否书店会死,更多还是讨论书店经营者的智力、用心程度和面对读者的诚意,城市布局和建设的合理与否,政府对文化事业的支持力度,城市人的阅读习惯。如果城市的现代化使城市人的内心越来越变成了沙漠,那唯一可以让人呼吸的绿洲,就只有书店了。

- 三个章诒和顶不了一个韩寒 2010-07-28

- 书展,该结束的早已结束 2010-07-24

- 香港书展纪事:韩寒的“大片儿” 2010-07-23

- 到苏州卖书:台湾诚品欲打造新文化地标 2010-06-07

- 到机场卖书:中信出版社续延生命脉络 2010-04-20

聚友网

聚友网 开心网

开心网 人人网

人人网 新浪微博网

新浪微博网 豆瓣网

豆瓣网 白社会

白社会 若邻网

若邻网 转发本文

转发本文