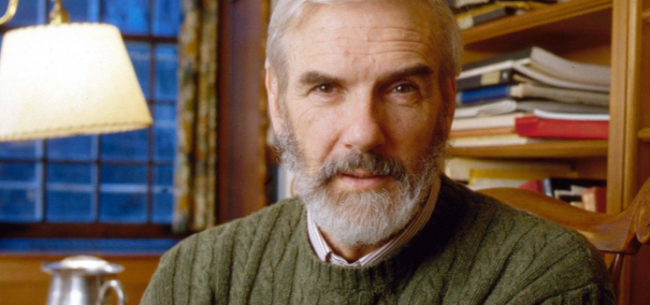

傅北宸/文 耶鲁大学历史系教授乔安娜·弗里曼(JoanneB.Freeman)在Twttiter发布消息,称JonathanSpence于当地时间2021年12月26日辞世,享年85岁。逝者为JonathanD.Spence,是著名汉学家、耶鲁大学荣誉教授,他的中文名字更为响亮:史景迁。

2018年,史景迁获第4届世界中国学贡献奖,这个奖项是国际中国研究的最高奖项,旨在推动海外汉学的发展,促进海内外汉学研究的交流。在获奖感言中他说“60多年前我迷上汉学,至今执迷不悟——这也就是我的悟。”史景迁从22岁开始,就专事汉学的研究,终生不渝。

汉学又称中国学,和国内各古代研究学科不同,这门学问的研究主体是外国人,大略是外国人以中国为研究课题的学问统称。圈内俗称汉学为“筐学、根学”,外国人是个筐,做汉学就往里装;中国是条根,强外枝叶繁茂其根在华。

2004年,史景迁当选为美国历史学会(AmericanHistoricalAssociation)主席,是该组织成立140年以来仅有的3位汉学家主席之一(另两位是1968年费正清-JohnKingFairbank和1992年魏斐德-FredericEvansWakeman)。

2010年,美国联邦政府授予史景迁“杰斐逊讲席"(JeffersonLecturer美国人文学界最高荣誉);2017年,史景迁获第11届中华图书特殊贡献奖。他的著作影响力非常广泛,他的原版是英文,在欧洲、亚洲的很多国家都有不同译本出现。西方称史景迁为“我们这个时代拥有最广泛读者群的中国历史学者”,他的大量书籍和文章“提升了西方对于中国历史与文化的理解”。

2005年,上海远东出版社引进了“美国史学大师史景迁中国研究系列”,这是史景迁汉学著作首次出现在中国大陆,该系列至今出版了《王氏之死:大历史背后的小人物命运》等共9种。其他国内出版社也有译本,如四川人民出版社。最后出现的广西师大出版社做了一个系列,把在国内已出版的重译,未出的增译,是为“史景迁作品12种”,较之远东出版社,新增译了3种,分别是:《大汗之国:西方眼中的中国》、《雍正王朝之大义觉迷》和《前朝梦忆:张岱的浮华与苍凉》。

整套重译书翻译得很用力,特别是《康熙》尤其彰显文白襄助之功。12种重译本主编郑培凯(史景迁学生)说,史氏原著行文流畅但未觉其华美。但重译本饰华珠涌,在流畅以上更进一重。缺憾突兀也明显,如“朕解释,此系借黄羊跳跃之势,故能一箭双羊。……”(第一章 游)“解释”在清代无此用法或不当此用;文言行文极重音律,不独韵文为然——前后连句的“释”和“势”为同仄音,是大忌。再如“众神啊,保护吾马;神灵啊,保护吾马!”(同上)古文中无“啊”字音及语气词用法(一般用乎哉也,如李白“危乎高哉”关汉卿“天也地也”等),且整体嵌入此类五四译法被学界哂为“非驴非马”。但正是有这些瑕疵,读者才能于沉浸中跳出语境,意识到这是再创作而非康熙本人。这就是瑕不掩瑜了,毕竟汉学根华,折返母国之后,这些对冲基本是在所难免的。

一

最能引人联想的是史景迁的学术谱系,有很玄妙的渊源。

在国际汉学界,史景迁著作的特点是行文晓畅,类似白居易诗的“老妪能解”,所以才能在东西方受众极广影响很大。所有的文化国度中,戏剧都是大众喜闻乐见的形式。史景迁的祖国就是“戏曲之乡”英国,他23岁去国赴美,终生在那里工作生活,却没有加入美国籍,就此他说过一句极走心的话“我干嘛要背叛莎士比亚呢?”在著作中,史景迁风格的表述晓畅、场景画面感、写作架构乃至课题方向的错落和关注选择等方面,都有着莎士比亚戏剧的烙印。

“干一行爱一行专一行”是中国很长一段时期内广为提倡的工作美德,史景迁很朴素地践行了这种美德。甫到美国进入耶鲁大学,史景迁师从汉学家芮玛丽(MaryClalaughWright),从事中国近代史和中国文献研究,芮氏先生芮沃寿亦身份恰切,是外围汉学家,学问研究通杂古今中外,不但著有《河南龙门石窟佛教研究》,也有一部《巴尔扎克与历史精神》,巴尔扎克和莎士比亚重合之处就是戏剧,在史景迁自承的四个业师中,芮沃寿是其中之一,列入门墙的原因或许就是爱屋及乌。

芮氏夫妇是汉学家费正清的学生,而费氏夫妇又同是汉学家,费正清的夫人即是费慰梅(WilmaDenioCannon),著有《梁思成和林徽因─一对探索中国建筑的伴侣》(LiangandLinPartnersin Exploring China's ArchitecturalPast),而梁林夫妇正是费氏夫妇的中国好友。芮玛丽是史景迁真正意义上的学术导师,她和大部分汉学家一样,对中文口语很苦恼,她的口头禅是“一说中文就觉得自己是个瘸子”,可在学术方面却偏大步流星。

1962年2月,史景迁在耶鲁大学的研三中文基础课完结,要进行文献研究,芮玛丽得知他有志于研究清朝初期文献,希望能给房兆楹或杜联喆教授做学生时,帮他闪电般地牵线成功。巧的是,房杜二位教授也是该领域的两位大家,他们是夫妇、是燕京大学同学、是中国人,还都是芮玛丽的朋友。这直接导致了史景迁名字的诞生和史氏第一步学术专著的顺利出炉。

业师房兆楹给史景迁起这个名字,大有讲究。西方汉学家几乎都有中文名字,其规律是:英文名的最后一个单词首字母的对应音作为汉名的姓氏,单词整体则佐参。比如费正清原名JohnKingFairbank,梁思成就把Fair-bank的Fair的主音及过渡音结合,比照汉语音的姓氏,就是“费”( 而JohnKing和‘正清’是谐音——意义好,形式也浑然天成)。再如汉学家傅汉思,原名HansHermanntFrankel,其妻张充和(合肥四姐妹的四妹)取Frankel中的Fran谐音,取姓“傅”,汉思者思汉也。

史景迁的原名是 JonathanD.Spence,汉姓是“史”——既和S谐音,又包含了治史之志。而中国治史之冠,则无如司马迁,所以名字就是“景迁”,景字的本意之一就是景仰。李欧梵在读过史氏的著作特别是《康熙》后说“连赖文森(JosephR.Levenson,1920—1969)教授生前均称誉他‘拥有天使般的书写能力’。而正是这项非凡的本事,终令其在众多西方中国史家中脱颖而出,奠定了中国史‘叙事转向(narrativeturn)’的典范。而其所致的‘文史合一’的境界,丝毫无愧于其中文命名‘景仰司马迁’的意涵。”

1965年,史景迁在房兆楹的全程指导下,完成历史学博士毕业论文《曹寅与康熙:一个皇室宠臣的生涯揭秘》,并获得波特论文奖,被破格留在耶鲁任教。

房兆楹是史景迁在中国传统意义上的座师业师,不仅给史景迁施惠于名前,而且还构好于身后。在房兆楹的追悼会上,史景迁认识了日后的妻子金安平(史昵称其为海伦),金安平是耶鲁大学历史学家,她的另一个身份是中国历史学家金毓黻的孙女。

其后发生的经意不经意的巧合就极富关联性:1943年,金毓黻与李济、傅斯年发起组织中国史学会,金为创始人之一;2004年,金的孙女婿史景迁当选为美国历史学会主席;金毓黻1950年在北大编辑《太平天国史料》由开明书店出版,1952年在中科院历史第三所编辑中国近代史资料第三编《太平天国资料》——1995年,史景迁在美国康州西港完成《太平天国》一书的最后写作。

关于史景迁的名字,还有一个中国才子式的说法,姑存一说:是取《水浒传》中八骠和末等将佐在内3个梁山好汉的名字,都有的——史进、段景住和时迁的名字各取一字,以示“历史永向前,景物各依然,时代已变迁”的意思。

二

史景迁的逝去,让我们在追忆的同时,更关注他所在的特殊的学术门类和群体:汉学。中国在整体崛起特别是文化复兴中不但要了解世界,还要了解世界如何看待中国,这些都需要找到一个新的角度,重新做一下审视。而把目光稍微聚焦在汉学,应该大致不错。

说汉学绕不开的是汉学家,也称中国学家,英文源词为Sinologist和Sino-logue,指国外研究中国的学者。这个名词宽泛且自矜暧昧,族种性很强,如哈佛研究宋史的美籍华裔教授刘子健,我们称其为历史学家,而普林斯顿研究唐史的杜希德(DenisTwitchett,),我们则更多称他为汉学家。这里面细微的区别是,在国学和汉学领域内,刘也可称汉学家,但杜则必须称汉学家。

最早的汉学家应该是明朝的意大利人利玛窦(MatteoRicci),他是天主教耶稣会传教士,同时也是学者。能用纯正的中国文言写作各种文本,英译汉和汉译英都一起做:把欧几里得的《几何原本》译成汉语,把《四书》译成拉丁文,独立著述纯文言的《交友论》,其制作的《坤舆万国全图》是中国历史上第一张世界地图。

作为传教士,利玛窦的传教方式有着资深政治家的蕴含:用汉语传播基督教;用自然科学的学问来取悦中国人——这成了200多年天主教耶稣会的范本,被业内称为“利玛窦规矩”。最为成功的是,利玛窦成功地把当时中国的上层人物发展为教徒,如“圣教三柱石”徐光启、李之藻和杨廷筠,他们都是万历年进士,徐光启官至内阁次辅,相当于现在的国务院副总理。

教宗若望·保禄二世曾评价利玛窦“最大的贡献就是文化交融……他是‘中国人里的中国人’……把司铎与学者,天主徒与汉学家,意大利人和中国人融入化一而浑然天成。”1999年,美国《生活》杂志将利玛窦列入两千年来 (1000年—1999年)最有影响力的世界百人榜。

最早,汉学家无一不是业余人士,其中传教士占比重、分布广、影响大,居功厥伟。利玛窦之后来华的诸多法国耶稣会传教士,绝大多数都是杰出的汉学家,如李明(LouisLeComte)、白晋(JoachimBouvent)、雷孝思(Jean-Bap-tisteRegis)、巴多明(DominiquePar-renin)、冯秉正(Joseph-Franois-Marie-Anne)、宋君荣(AntoineGaubil)、沙如玉(ValentinChalier)、钱德明(Jean-JosephMarie)等,都有不同数量的高质量译著传回法国。不出意外,译著中宋君荣的《诗经》、冯秉正的《通鉴纲目》和钱德明对中国兵法(孙子、吴子、司马法、六韬)的翻译和研究,都列入法国汉学的基本书目。

当时最有意思的事,莫过于法国巴黎也出现了一个以佛雷烈(NicolasFréret)为首的汉学学派,“与在北京很兴旺的传教士学派并存”。法兰西民族性格即为文化崇拜,尤其崇尚古代历史和文化经典,对于东方有这样一个历史悠久文化灿烂的中国,许多学者欣幸向往。有这样的民族习性,法国的汉学家数量是其他国家不可比拟的,比至19世纪初,法国成为欧洲汉学的中心,且格式化般地奠定了传统汉学的核心基础。

早在1669年,为培养近东翻译人才,法国国王路易十四就创立了国立东方现代语言学院(即巴黎东方语言文化学院),该院1843年开始汉语教学,使法国成为世界上最早教授汉语的国家。此后闸门大开,汉学译著迸流而下,既有唐代《大唐西域记》、元代的《窦娥冤》、也有明代的《金瓶梅》、清代的《红楼梦》。到了1822年,巴黎亚西亚学会成立,先后由雷慕沙(JeanPierreAbelRémusat)、伯希和(PaulPelliot)担任会长,开启了法国汉学学术传统的递进。其中伯希和做出了“不世出”的贡献,赢得了汉学世界的公认,英国作家彼得·霍普柯克(PeterHopkirk)认为伯氏“不单是法国第一流汉学家,还是所有西方汉学家的祖师爷。”傅斯年曾说:“此君(伯希和)固中国以外全世界治汉学者奉为祭酒者也。”在这里,祭酒的意思即是领袖,也是首席代表。

由于中国社会传统文化底蕴丰足加之上层强大的书面性,就中国方面看,进入十九世纪至二十世纪中叶,很多汉学家的“国学底子”都甚为扎实,文言表述行云流水,比现在中国大学中文教授的文言写作水平强如不知凡几,卓越者如法国伯希和、马伯乐(HenriMaspero)、瑞典高本汉(KlasBernhardJohannesKarlgren)、荷兰人高罗佩(RobertvanGulik)、德国卫礼贤(RichardWilhelm)和美国牟复礼(FrederickW.Mote)等。

近代至今,汉学家不擅中国文言而做古代史研究也是不可想象的,最有影响的汉学家有美国的费正清、龙夫威(Fred.W.Drake)、宇文所安(StephenOwen)、史景迁、顾立雅(HerrleeGlessnerCreel),英国的李约瑟(JosephTerenceMontgomeryNeed-ham),德国的顾彬(WolfgangKubin)等,即是到了今天,史景迁虽然是哑巴汉语,但《曹寅与康熙》的大多数资料,也都来自二者往来奏折撰批的奏折原件。

史景迁的汉学老师很多,除了房兆楹和芮玛丽,杜希德也是。这个学风严谨从不轻易夸学生的老先生,一次在和李欧梵单独见面时谈及史氏,就脱口而出说“那是个天才!”。在中国,史氏的读者大多称其为奇才,以其丰富的想象、绝艳的数据关联、严谨的架构逻辑和行文晓畅,征服了无数学子和出版人,使这个英国中国又美国的人立体而光灿。

史景迁自己也说,他和汉学结缘很奇妙,他出生时,母亲正在读一本有关中国的书。天定也好天不定也好,正是中国的书,让他成了一代汉学祭酒。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号