(大埃及博物馆俯瞰图)

2022年颁布的新博物馆定义反映了当代博物馆在处理历史与当下、传统与现代之间关系中扮演的角色,[1]以及在消费主义时代以新形式进行公众教育的职责,这意味着突破传统博物馆的各种边界是未来博物馆的趋势。

早在博物馆刚刚兴起的时候,就伴随着争议之声,如博物馆怀疑论认为围绕特定的语境建设博物馆是文化遗产和文物文化价值彰显的最佳途径。从18世纪90年代法国将国王的收藏与拿破仑军队收集的战利品合二为一创建了第一个公共艺术博物馆伊始,学者安托万-克里索斯多姆·德·昆西就质疑:“把古代和文艺复兴的作品从其活生生的历史语境挪移出来,就毁灭作品意义。”[2]他声称,真正的罗马博物馆不仅是由那些可移动的艺术品组成的,而且至少是由许多场所、地点、群山、采石场、古道、遗弃的城镇遗址位置、地理联系、这些东西相互之间的内在联系、各种记忆、当地传统、依然流行着的习俗或是在其国度自身之内可以形成的诸多比较等组成的。[3]近些年来,对于博物馆持有怀疑论的学者很多,其中也包括对现代艺术博物馆提出的类似质疑,例如卡特勒梅尔·德·昆西认为,对艺术品的保护不只是要求挽救这一对象,而且要维护其原初的语境。即便是完好无损的艺术品,如果脱离原境,也就成了碎片而已。[4]

笔者认为传统的博物馆是纪念碑式的文化记忆载体,以风格突出的形式营造浓厚的历史氛围,将观众带入历史情境之中,并对其输出鲜明的主题和信息。当今的历史学研究强调历史真实是相对的,没有绝对的真实,所以,我们所能还原的“历史”只不过是一种后人的建构。历史的价值在于过去与现在的对话,博物馆应该为人们提供思考的起点而非终点,应该以一种中立、平和、开放的姿态向人们展示历史文化记忆,而不是将建筑师或者策展人自己心目中的历史强加给观众。

因此,应当去掉博物馆的各种边界,将它作为“场域”,打开壁垒墙围,把周围环境纳入,让博物馆与外部空间和景观形成整体,促成人与建筑的互动和交流,让人们在观看和体验中思考,完成现在与过去的对话以及对未来的畅想,并以此为切入点,完成文化复兴、文旅融合等。

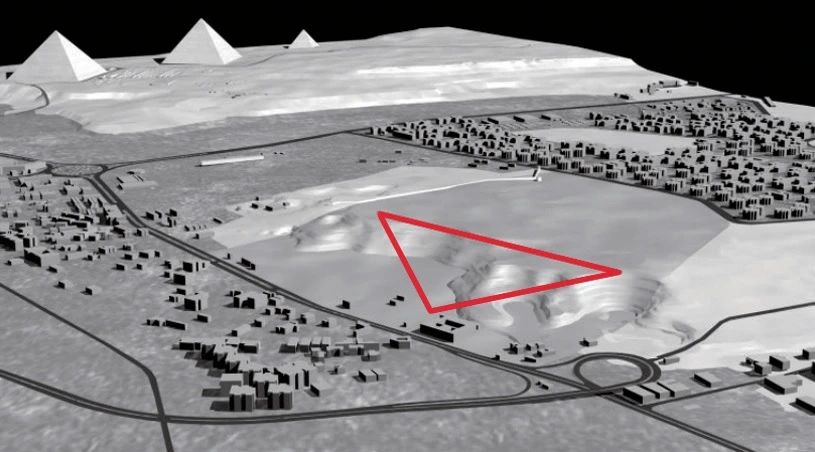

正在建设的大埃及博物馆就是一个典型案例。大埃及博物馆(The Grand Egyptian Museum)[5]于2003年6月公布国际竞标结果与实施计划,计划于2023年11月正式开馆。目前,该馆还在建设当中,博物馆的主体建筑基本完成,一楼公共大厅已经对外开放,其他场馆未开放;周边的绿化、公园及其他设施仍然在建设当中。笔者在2023年3月进行了两次考察,与大埃及博物馆馆长、副馆长等相关人员进行了深入的交流。埃及政府在建设之初就赋予了大埃及博物馆特别的使命,将其视为埃及文化的永恒象征,期望通过现代设计、现代科技、前沿策展理念等多种方式将大埃及博物馆打造成一座世界上最大、最现代、最完整的埃及历史文化博物馆以及具有国际影响力的世界级建筑,来展示埃及文明的进步、演变和发展;同时也通过对古代遗址的延伸,重构一个新的文明地标、时空枢纽,连接古今与未来;并将其打造成区域旅游的新引擎,带动区域基础设施建设与经济发展,连接城市间的文旅融合(图1)。

因此,本文以大埃及博物馆为切入点,围绕博物馆怀疑论等博物馆学相关理论来探讨未来博物馆的建构方式、博物馆在当下语境下的作用以及对中国文化遗产保护与再开发的启示。

一、构建埃及完整文化记忆的博物馆

作为国家博物馆,大埃及博物馆的定位是了解数千年埃及厚重历史的体验门户,也是一扇通向当下埃及日常生活的窗户,更是一块未来埃及复兴与发展的试金石,因此它不仅关注古埃及历史与文物,同时还延续和丰富了当今埃及的文化与生活,以及呈现未来埃及复兴与发展的立场与信心。因此,大埃及博物馆的宗旨是重构埃及文化的完整性,将展示内容进行拓展,除了将古埃及七千年文明中的10万件可移动文物纳入展览,还将博物馆拓展到墙外,最具代表性的就是与重要文化遗址结合、代表性的文化遗址微缩景观再造与数字化以及流失国外重要文物通过互联网高速公路回归等,用这些方式共同构成完整的古埃及文化记忆。

第一是大埃及博物馆回归文化遗址。大埃及博物馆坐落在埃及开罗郊区吉萨区,这里属于世界文化遗产孟菲斯遗址区,博物馆所在位置与该遗址区毗邻,距离三大金字塔仅3千米。站在博物馆可以远眺整个遗址区和三大金字塔。大埃及博物馆选址在孟菲斯遗址区,最主要的原因是将它作为文化记忆的地标。

孟菲斯是古埃及王权形成的源头,是最早的都城。古埃及早王朝和古王国时期的都城、王宫和神庙都修建在这里,虽大多数已不复存在,但留下了大量的墓葬遗址。其中三大金字塔就是重要的遗存,一直被后人当作古埃及文明的象征,成为全世界旅行者的重要打卡地。因此,孟菲斯遗址区不论是在古代还是在当下都是埃及文化记忆的重要载体。笔者认为大埃及博物馆修建在孟菲斯遗址范围内,是博物馆众多文物的回归,文物连接了文化遗址,博物馆连接了文化遗址,共同构成相对完整的文化记忆场域。

第二是博物馆通过相关科技手段对埃及其他重要的文化遗产进行了修复再现、文化遗产景观再造、文化遗址数字化再现,用这三种方式对文化记忆进行重构。

文化遗产修复再现,主要是将文化遗产修复平移到博物馆中进行再现,是展览的重要组成部分。其中包括拉美西斯二世神庙、图坦卡蒙墓室、太阳船博物馆等。

大埃及博物馆中有关拉美西斯二世的文物都置于重要的位置进行展示,包括在三层大展厅中对拉美西斯二世的神庙进行再造、博物馆大厅中的拉美西斯二世的巨型雕像以及相关的重要文物。对拉美西斯二世相关文物的重视,与他在古埃及历史上的地位和成就有着密切的关系。在古代埃及,拉美西斯二世是国家复兴的代表,他在位期间是埃及最为强盛的时期。同时,他在位期间创造了许多古埃及的第一,例如与赫梯签订了人类历史上第一个真正具有平等意义的“和平和约”,维持了两国之间半个世纪的友好关系;建造了埃及边境最宏伟的拉美西斯二世神庙;是古埃及留下纪念物最多的统治者,他一直被埃及人民视为重要的文化记忆。

图坦卡蒙墓室的再现,并不是因为其在历史上的贡献,而是因为其墓葬的完整性和工艺的高超性。经过五千年历史的风风雨雨,古埃及法老的墓葬大多遭到不同程度的破坏,图坦卡蒙墓室是目前已知唯一没有被盗的完整王陵,成为古埃及法老墓葬的独特存在,不仅完整地呈现了古埃及法老墓葬,更是因为其陪葬器物的精美而闻名世界,作为古埃及文化遗产的典型代表,成为当下埃及人文化自信的寄托。

在第四王朝时期建造的胡夫金字塔旁边发现的太阳船,距今有4000多年的历史。它不仅反映了早期埃及造船技术的先进,更是古埃及太阳崇拜的重要物证,无论从哪个方面看都是埃及文化记忆的重要组成部分。

文化遗产景观再造是通过现代复制手段将特定的文化遗产进行等比例复制形成景观,主要指大埃及博物馆户外尼罗河景观公园。尼罗河不论是在古埃及还是当代埃及都是一个重要的存在。埃及是沿尼罗河而形成的国家,独特的地理位置与自然环境也赋予古代埃及天然的国家边界,保障了古代埃及文明能够平稳发展,较少受到其他文明的侵扰;丰沛的尼罗河水不仅为埃及带来了肥沃的土地,提供充足的粮食、水果、肉食以及禽类、鱼类等食物,也为埃及人带来了十分便利的交通运输条件,保证了埃及货运物流的畅通和生产要素的流动。因此,尼罗河是埃及人的母亲河,是古埃及人生命和力量的泉源,也是埃及文明的发源地和重要保障。从某种意义来讲,尼罗河微缩景观纳入博物馆的展览体系是对埃及文明的探源,也是埃及文化完整性的重要彰显,更是文化记忆的重要构成部分。

文化遗址数字化再现,是通过现代数字化科技手段,将古埃及历史上具有重要影响力的文化遗址进行再现,主要在三层大展厅中结合实体文物进行文化母体、文化遗产的再现。大埃及博物馆的文物来自全埃及,很多与文物相关的遗址具有不可移动性或因为战争等原因已经损坏、流失到国外,很难与文物在博物馆重构。因此,数字化遗址场景的回归,将与实体文物共同构建完整的文化、历史语境,让观者更完整地了解文物背后的历史与文化,同时,虚拟情境本身也能增强观众的体验性。其中最引人瞩目的是大埃及博物馆通过互联网信息高速公路让流失到国外的埃及文物重新回归。大埃及博物馆计划未来与保存埃及文物的国外各大博物馆合作,通过信息高速公路进行互动展示,将古埃及文物更为完整地展示给观众。

第三是将大埃及博物馆作为连接红土地与黑土地的枢纽。大埃及博物馆板块所处位置为吉萨高原与尼罗河冲积平原的边缘地带,大埃及博物馆通过倒三角形的造型将宽阔的吉萨高原和狭长的尼罗河冲积平原进行了连接(图3)。古埃及人将高原沙漠地带称为红土地,将河谷冲积平原称为黑土地。两块土地的统一代表着上下埃及的统一。孟菲斯就地处上下埃及的交界点。

当然大埃及博物馆的文化记忆重构不仅限于以上,还包括建设实体文物修复实验室、非物质文化遗产集市以及与埃及首都开罗的连接等。

第四是古老文明与现代生活方式的对话。大埃及博物馆不仅在展览中展示博物馆收藏的古埃及文物和材料,同时也以建筑群主体场域为参观者提供与文明遗址交流与体验的场所,以及文化类的娱乐休闲等。因此,博物馆所在园区在不同的室内外穿插了很多现代文化、商业与娱乐的场所,将现代人的体验共同纳入展览,构成现代文明生活的展示,这在传统博物馆中是少见的。大埃及博物馆的主体建筑由会议中心和博物馆共同构成,会议中心与博物馆通过服务大厅连接。会议中心除了设有举办会议的场地,还兼设了博物馆的办公场地、大剧院、教育中心、文创商店、购物中心、饭店、咖啡店等。从会议中心的这些设施来看,会议与博物馆既独立又相互融合,尤其是会议中心承担了博物馆的大部分辅助职能,就像埃及官方提到的,会议中心不仅是未来举办商业活动的空间,更是建构完整埃及文化的场地,其中包括围绕博物馆的会议、埃及文化论坛等。

除了主体建筑本身的多功能融合,户外空间也是博物馆职能与公共服务融合的场域,将这些场域中文物、景观以及观者的体验过程纳入展览体系。例如主体建筑外的广场既是博物馆展览的场域,承担着展览的职能,也是日常举办大型活动的重要场所。再例如,分布在园区的各大主题公园以及供休息与娱乐的各种餐厅、风俗市场、咖啡厅等。

综上,大埃及博物馆通过现代的方式连接了文化遗址,让历史文物回归真实的历史语境,同时还将遗址纳入博物馆的展览体系中,相互成就,相互建构,共同构建了古埃及的文化记忆。

二、连接埃及多元文化的枢纽

从上面的论述可以看出,大埃及博物馆已经不再是传统的白盒子式的博物馆,无论是从内容还是从场域上都已经成为一个连接埃及完整文化记忆的中心枢纽。这就从本质上与传统博物馆的定义与定位有着很大的区别。

首先,在场域上突破了传统室内空间型博物馆边界,将空间延伸到了室外、遗址、国内外有埃及文化遗产的场所和博物馆等实体空间,同时还延伸到了虚拟空间。

其次,在内容上突破了传统博物馆以历史文物为主的边界,将范围扩大到遗址、虚拟现实文物、景观再造、现代生活方式以及城市等。

最后,在功能上突破了传统博物馆研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质遗产的功能边界,成为阐释与展示埃及完整文明的场所、国家现代形象的典型代表、带动区域发展的发动机、文旅融合发展的新引擎。

打造这样一个枢纽,大埃及博物馆的很多做法值得探讨与研究。

大埃及博物馆采用了策展、规划、设计一体化的做法,将古埃及神圣符号三角形和超文本策展方法作为策略贯穿到整座枢纽的规划、设计、展览当中。

首先是神圣符号三角形。在古埃及,三角形作为一个神圣符号被应用于各种载体上,例如三大金字塔就是由三角形符号构成的建筑,方尖碑的塔顶也是由三角形构成的,等等。策展人、规划师、设计师将三角形作为建筑规划、设计、展览的核心符号进行再创作与再设计。

从宏观视角看,大埃及博物馆所在板块的地貌,与周边的城市、遗址、高速公路等都是以三角形为主要元素进行规划设计的,并以交叉的三角元素来设计博物馆的建筑形制。

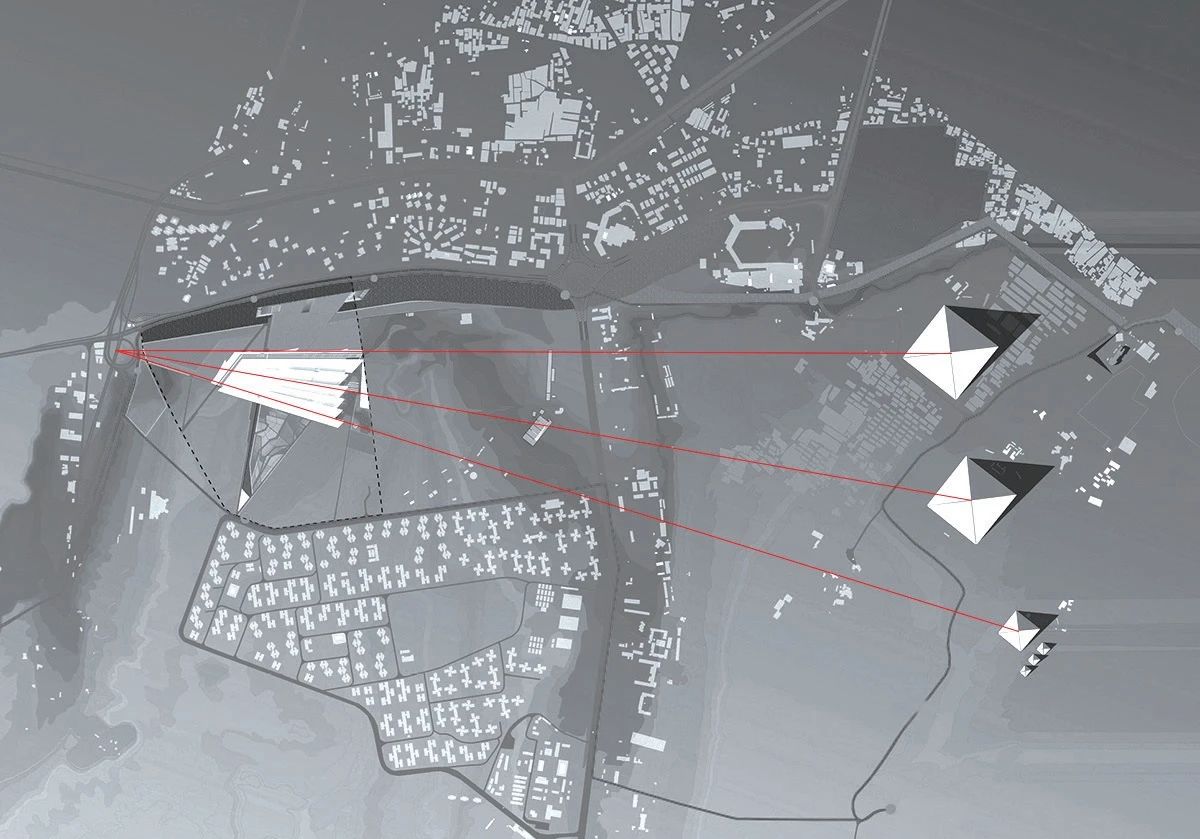

第一,大埃及博物馆与古代文化遗址孟菲斯和现代城市埃及首都开罗之间形成三角形关系。规划师通过博物馆选址的定位,将三者以三角关系联系起来,构成连接关系(图2)。

第二,在博物馆所在地貌的处理上,规划设计师同样因地制宜,利用地貌间的40米高差形成博物馆坡面倒三角形的造型,将宽阔的吉萨高原和狭长的尼罗河冲积平原连接到一起(图3)。

第三,在具体规划板块中,博物馆与古埃及三大金字塔和现代高速公路又构成一个三角关系,将博物馆与金字塔和高速公路连接起来(图4、图5)。

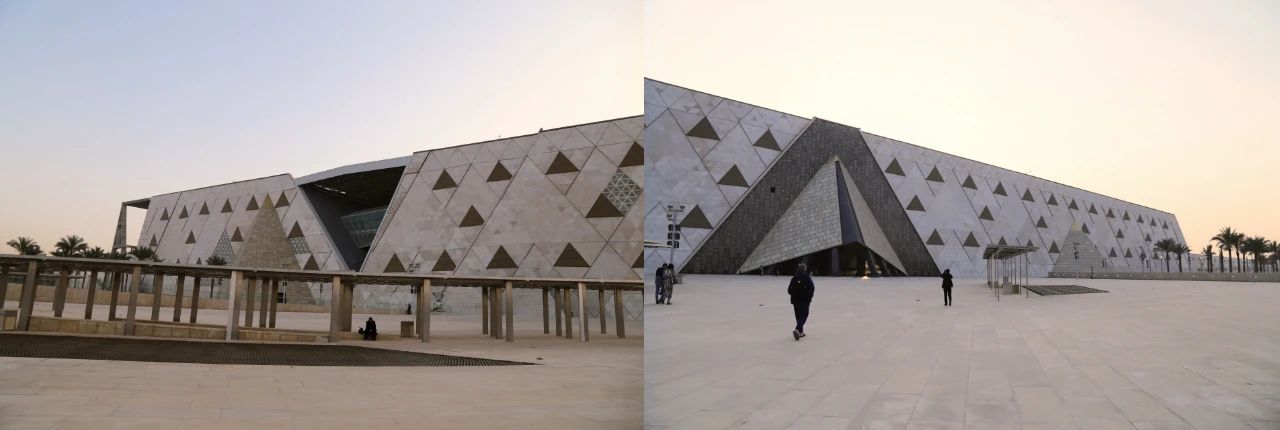

建筑设计师充分利用了规划中的这种独特三角关系,从不同的三角形交叉关系中切出一座极富空间“层次”的楔形体博物馆建筑,通过不同的角度呼应着以上不同的地域板块。从平面看,建筑的横向边缘是以开罗到亚历山大之间的沙漠高速公路为视点,向远方的三大金字塔塔尖形成的三角形中切出;纵向是以所在板块的边缘为视点的三个三角形切出,形成主体建筑的边缘和空间分割以及广场造型等。立面看,整座建筑呈一个缓缓的斜坡,以折面的形式出现,采用三角形半透明的巨型石板拼贴装饰而成,由金字塔倾向开罗城。从背面看,建筑与地形融为一体,犹如地面上生长出来的建筑。从顶面看,六条放射性楔形长条像六条流淌的河流直奔金字塔。从金字塔方向看,建筑与大地相融,不破坏整个高原的景观,极其低调内敛。从亚历山大高速公路以及开罗环城公路方向来看,其巨大的尺度成为富有震撼力的现代景观。从开罗远眺博物馆像是一颗钻石镶嵌在金字塔与开罗之间。总之,简洁优雅的现代楔形建筑形体极富力度感、雕塑感,将金字塔与开罗城、红土地与黑土地、历史与未来紧紧相连,三角形的母题与呈射线分布的轴线关系,一方面呼应了古老金字塔文化的特征,向历史与环境表达了最高的敬意;另一方面又充分体现了面向未来的时空连接。正像建筑师提到的那样,大埃及博物馆是由开罗城转向金字塔的标志,是连接历史与未来的“碑铭”[6]。

从微区域视角来看,大埃及博物馆整个规划板块同样是由各种三角关系形成的楔形体区域展开的。通过几个不同方向的三角形交叉规划了13个内容板块的形状和建设用地(图6)。例如以博物馆主体建筑与远方三个金字塔为轴线形成三角形的两条边为轴划分成了不同三角形,作为博物馆周边相关功能建筑与绿化板块的划分依据,切出了面积不同的若干个三角形。其中1、2、3为主体建筑;4、5、6为博物馆的配套用地;7为埃及土地公园(从目前建成的建筑来看,该板块被太阳船展厅挪用);8为尼罗河公园;9为神庙公园;10为杜纳尔公园(Dunal Park);11、12、13为各个公园配套的饭店、咖啡店。

从这13个板块来看,既有主体建筑中陈列文物的博物馆、古埃及文化遗址微缩景观的公园,也有现代会议中心、饭店、咖啡店,同时,陈列文物的广场和文化遗址微缩景观的公园也可以作为游客休闲娱乐的场域。三角形的关系将整个博物馆的微区域内容整合起来。

具体到博物馆的设计,无论从整体的造型,还是从不同视角来看,都是以三角形为母体造型来分割的。三角形造型使得博物馆在整体上看犹如沙漠上沙子的褶皱一样打开与闭合,与自然景观浑然一体(图7)。其中博物馆的建筑设计最为出彩的是建筑正立面(图8)。建筑正立面主要构成方式仍然是三角形和三角锥体。折线形状的建筑表面以不同大小的三角形为主要构成要素对立面进行分割,形成了不同形式的装饰肌理,极富变化;同时为了打破建筑立面的平面式、静态式视觉感知,在平面装饰的基础上结合建筑功能进行了进一步的优化设计,利用三角锥体的斜插、三角形体分离等手段将建筑的立面打造得更具层次感、动态感以及不稳定感。三个三角锥体造型像楔子一样从不同方向、不同角度嵌入建筑表面。尤其是博物馆正门入口的设计极具创意,王名圈构成的大三角分割了整面外墙,悬空的三角锥体斜插营造出了门头(图9)。门头顶部为锥体的三角形,底部由六根方柱子呈放射线支撑。门头内部仍然延续了外部的黑色底,与金色的王名圈图案构成大三角形造型,凹陷的三角锥体与地面呈现三角形。锥体的外部以深灰色长形砖和黑色角线构成,底部和内部以灰色的长条砖构成。尤其是在夜间,灯光亮起,灰色的墙面上斜插的三个金黄色的三角锥体与远方的三大金字塔形成呼应。

除了建筑样式上的连接,建筑功能设计上仍然延续了三角形元素,将整个建筑与展览联动起来。大埃及博物馆的主体建筑由服务大厅、会议中心、博物馆三大板块构成。

服务大厅为博物馆与会议中心共用,整体布局呈放射性楔形状,外宽内窄,上窄下宽。大厅直接通屋顶,空间高挑、宽敞,三个立面分别由博物馆造型立面墙、会议中心立面墙和入口立面墙斜插围合而成,造型独特,空间层次分明,对比强烈,充满动感。

大厅中陈设了三座大型雕像,其中核心位置陈列的是拉美西斯二世的巨大雕塑,底座以三角形为基座,与楔形(近三角形)的大厅形成互动。通过基座的三角形的三个角的指向,将大厅入口及广场、博物馆、会议中心从意向上连接起来,形成不可分割的整体(图10)。

博物馆内部设计同样延续了三角形放射性的轴线关系,从一层入口大厅直达顶层永久性陈列展厅的三角形大台阶,以垂直方向组织空间。大楼梯既是通道也是第一展区,还是整个博物馆的轴线,连接了室内外及远方遗址。大楼梯以时间为顺序展示了古埃及历史上87个对埃及文明作出巨大贡献的法老的雕像,与户外公园中的尼罗河遗址微缩景观、入口广场上的巨型方尖碑、大厅中的拉美西斯二世巨型雕像以及顶层远眺的埃及三大金字塔、图坦卡蒙展厅和永久陈列展厅形成轴线,共同勾勒出古埃及厚重文明的轮廓。

不仅如此,博物馆、会议中心、服务大厅内的立面、顶面、柱体以及通向博物馆与会议中心大楼梯都是从不同的三角形交叉的关系中切出来的不规则形状构成,通过不同空间与线条、角度等动势,虚实构成意向的三角形来连接,延续了自然景观中的沙漠地形的褶皱,充满变化与活力。

其次是超文本策展理念的应用。

目前大埃及博物馆展览还未对外开放。笔者从大埃及博物馆馆长、副馆长处得到的资料显示,大埃及博物馆主要采用一种“超文本”的策展理念。这种策展理念将常设展览的体系主干划分为若干个主题,每个主题内部依年代划分,建立一种编年划分与主题划分的双重融合体系,两种体系的交叉点形成展示线路中的浏览节点。这种策展策略一方面能够将古埃及厚重的历史文化完整地展示出来,可以做到主体突出、主题分明、脉络清晰;另一方面以参观者为主体,方便不同参观者对内容进行选择,例如一般的旅游者只需通过快速浏览体系观看馆藏精品就可以了解展览内容的概况,而专业人士则可以通过选择浏览某个节点,仔细观看该主题的展示内容。

以室内常设展为例,常设展览共分四个主要区域,以参观者的视角作为展览叙事核心。

第一区域主要由两大板块构成,按照年代线索依次展示了古埃及历代法老的雕像,作为轴线贯穿整个博物馆和展览,与其他三个区域形成不同的连接。

第一板块由博物馆的广场、中庭展品构成。广场展示的是拉美西斯二世方尖碑(GEM 21331);中庭展示的是巨大的拉美西斯二世雕像,“普塔所爱之人”(GEM)、法老美尼普塔胜利石柱(GEM 22711)。

从这些展品来看,广场、中庭部分是整座博物馆的枢纽,一方面作为博物馆展览内容的核心形象,用来彰显埃及文明的厚重及伟大,以及国家未来文化复兴的雄心;另一方面作为埃及文化的精髓代表,连接古代、现代及未来。以中庭的拉美西斯二世巨型雕像为例,拉美西斯二世统治时期是古埃及“帝国”的巅峰,是强大埃及的象征。在他统治期间,古埃及提出了文化复兴计划,修建了很多体量巨大的建筑、雕像,成为埃及艺术的典型代表;同时他在治国安邦方面成就非凡,例如与邻国建立了稳固的外交关系。他的种种成就使他成为帝国时期埃及的重要代表。同时他也是商博良解读古埃及文字时读出来的第一个法老名字,具有开创性的特殊意义。另一方面是面对参观者的叙事策略,因为方尖碑作为埃及历史和文明的代表性符号,摆放在广场上,能让参观者迅速进入古老埃及的语境当中。移步中庭巨大的拉美西斯二世立像,“普塔所爱之人”、法老美尼普塔胜利石柱、法老巨像,这种视觉差能够瞬间在心理上使观看者折服,使他们被古埃及的创造力所震撼,发自内心的敬佩感会油然而生。

第二板块是大楼梯,也是展览真正意义上的第一展厅(图11)。作为博物馆展览的叙事核心,以轴线的形式连接着整个展览体系,贯穿整座博物馆的各个展厅及相关功能区域。大楼梯按照古埃及历史的年代顺序从下至上展开,主要展示不同时期具有贡献和影响力的人物的雕像,例如第一层展示的是罗马皇帝卡拉卡拉(GEM 6730),最顶层展示的是古王国第四王朝法老门卡拉坐像(GEM 74070)。最为精彩的是沿着大楼梯走到尽头,巨大的落地窗外,吉萨三大金字塔迎面扑入眼帘,使展览多维、立体,把展览推向高潮。因此大楼梯观展路线被策展人称为“遇见与问候之旅”(The Meet-and-Greet Journey),让每一位参观者能够与古老埃及发生直观的联系,并与现代埃及人产生历史关联、形成互动,让人们遇见埃及的历史、现在与未来。

第二区域主题展览为大楼梯左侧的图坦卡蒙专题陈列展,占了顶层展厅的两个长条,共分三个部分。整个展厅呈上高下低的台阶状。其中较宽的两条展厅主要展示了5000多件与图坦卡蒙相关的实体文物和图坦卡蒙墓的还原场景。中间狭窄的长条展厅主要展示的是数字文物和虚拟场景等。该展厅以“黄金法老”图坦卡蒙的一生与重生作为故事主线,以“年轻法老的梦幻之旅”(fly-on-the-young-pharaoh-journey)为主题,分成“发现的故事”“年轻的法老一生”“年轻法老的来世”三个章节来讲述他的出生、即位、夭折和葬礼,穿插介绍古埃及的社会生活和墓葬习俗及其重获生命的故事[7]。

第三个区域为大楼梯右侧的展厅,由三个宽长条和两个较窄的长条展厅构成,其中三个长条展厅通过错层形成了上下层展览空间。五个长条展厅分别展示五个主题:“神的居所”“神与王”“尼罗河的居民”“节日庆典”“永恒之路”,每个主题又按照年代顺序纵向展开,参观者可以按照年代顺序横向参观,或者按照主题顺序纵向参观,时间线和主题线交织在一起。

这三个区域看似相互独立,但是在超文本策展理念的组织下形成一个有机整体,交织在一起,系统而清晰地展示了古埃及文明:参观者拾级而上,在巨大的展览空间中与历代法老迎面相遇,打破时空,穿越身份边界,仿佛众法老陪同你畅游在埃及漫长的历史长河中,感知古埃及的伟大文明。与此同时,站在大楼梯的顶部既可以远眺埃及三大金字塔,又可以俯瞰埃及7000年来的历史巨变,共同营造出埃及古老文明的厚重历史感。这种沉浸式的展览方式,使古埃及人栩栩如生的面孔给参观者留下深刻印象。另一方面,大楼梯上的这些重要展品作为“节点”连接了其他三大区域的展览,让参观者有选择、有主题地进入,为更加深度地体验奠定了基础。

除了正式的展览,博物馆还将公共设施、博物馆幕后研究作为展览的一部分,例如图书馆、儿童与残疾人展厅、4D影院等。

具体展览还需等到展览开幕后仔细论述。

三、国家形象与文化身份的表达

文化身份是国家形象的核心,体现了一国区别于他国相对稳定的国家特征,使得国家形象具有一定程度的客观性。史密斯(Anthony Smith)将这些特征界定为共同的历史地域、共同的神话和历史记忆、共同的大众文化、成员共享的权利和责任,以及具有地域流动性的共同经济。[8]博物馆作为民族文化的容器和文化记忆的载体,自诞生以来就被频繁用于反映国家议程,作为“身份的国家表达”,通过国际文化交流在传播本国文化、塑造国家形象、促进跨文化理解、建立文化关系方面发挥着不可替代的作用。大埃及博物馆更是强化了史密斯提出的这种国家形象象征的力度,成为埃及自己的文化表达。

长期以来,埃及的国家和国际形象都是只有“过去”没有“现在”,而它的过去是多重而又相互割裂的:古代的、中世纪伊斯兰时期的、近代殖民时期的,对应这些历史时期的学科,即埃及学、古典学、科普特学、伊斯兰艺术等,虽然研究对象都是埃及,各学科之间却画地为牢,有着森严的学科壁垒,对埃及历史文化的断裂与延续有着严重的误读,加上近现代政治因素的影响,导致埃及的文化身份在重建构下混乱而模糊。

在殖民地时期,埃及是被他者来表述的,没有自己的声音。19世纪初,随着埃及学的创建和发展,古代埃及成为大众文化的热点,而中世纪和近代的历史相对沉寂。20世纪初,随着奥斯曼帝国宗教政治秩序的崩溃,在进化论、实证主义等西方思想的影响下,埃及世俗主义知识分子提出埃及有不同于阿拉伯—伊斯兰的民族文化,试图重建埃及特有的民族特征。但20世纪30年代随着自由宪政的失败和经济危机的到来,世俗主义知识分子的主张发生了一百八十度的转变,开始否定全盘西化,认为法老时代的文化无法成为现代埃及集体文化认同的基础,转而开始以阿拉伯—伊斯兰文化塑造集体文化认同,这更加剧了埃及社会在文化身份认同方面的混乱,并且促进了保守宗教势力的发展。

21世纪以来,伴随着经济困难期的到来,埃及旅游业的重要性更加凸显。同时埃及本土考古队伍的发展壮大,也加速了文旅融合的步伐。这种背景下,承担着国家形象和旅游重点目的地的博物馆,其建设和发展刻不容缓。

如前所述,因为文化身份认同的混乱和各学科的孤立发展,目前埃及的各大博物馆也是相互割裂的,各博物馆所关注的主题各不相同,还没有形成一个能够完整表达埃及国家形象的博物馆。例如开罗博物馆,一直被视为埃及国家博物馆。该馆是1902年由法国著名考古学家玛利埃特设计建造的,虽然后来成为世界著名的博物馆之一,但主要展示的是古埃及史前到6世纪的文物。建馆初衷主要是为了阻止发掘出来的埃及国宝流往国外,是保存与展示埃及发掘文物的重要场所。该馆历经100多年的沧桑,场馆设施、展示手段等都与今天博物馆发展、埃及国家形象不再匹配。

关于埃及历史长河中形成的其他文明、文化,埃及政府都修建了相关的主题博物馆。例如科普特博物馆于1910年建成并正式开放,该馆是一座专注于收集和展示埃及基督徒——科普特人(Copts)历史与宗教文化的博物馆。馆内藏品数量超过1.6万件,涵盖画像、服饰、手稿、壁画等,是全球规模最大的科普特主题博物馆。再例如伊斯兰博物馆于1881年建成开放,是一座专注于研究和保存伊斯兰文物与艺术的博物馆,也是全球规模最大的伊斯兰主题博物馆。馆内共收藏超过10万件藏品,从7世纪倭马亚王朝至19世纪奥斯曼帝国,涵盖印度、中国、伊朗、埃及等地的艺术作品等。

总之,埃及多数博物馆不论是从建馆人的身份,还是从建馆初衷、主题以及目前条件看都是分裂的,与今天的埃及国家形象严重不符合,没有形成完整的能够代表国家身份的博物馆,导致持不同政见的人士对博物馆的破坏,尤其是2011年发生的文化和社会革命,更是将这种分裂式博物馆推到风口浪尖,成为人们发泄情绪和暴力的主要对象。例如2011年1月28日开罗博物馆受到袭击,大量文物包括两具法老木乃伊被破坏;2013年马维拉国家博物馆遭到严重破坏,馆藏的1089件文物有1040件不知去向;[9]2014年1月24日,开罗伊斯兰艺术博物馆遭到汽车炸弹袭击而受损严重,19世纪建筑结构的天花板在爆炸中坍塌,装饰外墙也遭到严重破坏,馆藏古代文物和手稿损毁严重,甚至还有大量文物下落不明;等等。

风暴过后,埃及人民对文化遗产和博物馆的认识发生了根本性的变化,市民为开罗博物馆找回了七成的遗失文物,并且自发组织了一些活动,来唤起人们对博物馆的关注。例如一些团体向同胞展示了马维拉国家博物馆被抢盗的文物名单和影像。市民还在社交网络上互相联系,交流心得经验,统一呼吁采取措施,以杜绝此类现象再次发生。[10]

博物馆界也开始反思,在博物馆定位和展陈内容上有所调整。2002年,在联合国教科文组织和埃及政府的共同努力下,埃及文明博物馆奠基,2017年该馆临时展厅向公众开放。埃及文明博物馆综合展示埃及各个历史时期的文化风貌,是一座集文化、教育、创新和研究于一体的综合场馆。这也是埃及第一座将七千年历史各个时期的文物集中在一起展示的博物馆。2021年4月3日晚,埃及政府在开罗举办了盛大的游行活动和交接仪式,将原藏于埃及国家博物馆的22具古埃及法老和王后的木乃伊转移至埃及文明博物馆。为此,埃及文明博物馆专门开辟了王室木乃伊厅。

大埃及博物馆的建设正是在这样的语境下进行的,埃及政府给予它非常高的期望,决心将之打造为民族统一、文化重塑的场域。无论是打造完整文化记忆、连接多元文化,还是连接古代遗址与现代都市、融合古代文化与现代旅游及各种文化消费,大埃及博物馆都承载着新时代文明地标的作用。正如开馆前言所说:“在这个有史以来就存在的古老国度,在这片最古老文明的发祥地,在这个持续带来稳定与发展的地方,在这个见证了致力于勤奋工作的国家,埃及,自豪地向全人类展现一个新的传奇:建起世界上最大规模的博物馆——大埃及博物馆。”[11]

大埃及博物馆的规划建设虽然并没有从根本解决目前众博物馆的割裂状态,但是从上文的论述中可以看出,大埃及博物馆在古埃及(从史前到罗马埃及)与现代埃及之间建立了非常紧密的关联,与此同时,通过旅游线路的规划,将古埃及遗址与首都开罗众多博物馆以及亚历山大市的“希腊罗马埃及博物馆”建立有效的连接,让游客通过高速公路将埃及完整的文明、文化系统地参观完。因此,笔者认为大埃及博物馆绝不是一座传统意义上的博物馆,而是一座连接埃及文明、文化的超级枢纽,一座新的文明灯塔。

这座新的文明灯塔俯瞰着古老世界遗留下来的奇迹:“我们先祖建造的大金字塔,就在它的旁边又增添一个新的奇迹,它向全世界开放,让参观者更多地了解古代埃及文明,享受集古代遗产与现代奢华和未来技术于一体的独特体验。”[12]

综上,大埃及博物馆正在逐渐成为埃及国家形象与文化身份的重要表达和拉动国家文旅发展的重要引擎。

结语

在当下中国的建设大潮下,如何将博物馆打造成一个国家或地方的文化枢纽,将古代重要的文化遗址、现行的博物馆资源、现代文明以及未来的文化连接起来,需要相关单位对博物馆的定义及内涵有较为清晰的认知。文化枢纽性博物馆不是城市内的博物馆,也不是存储与展示古代文化遗址和文物的博物馆,而是将文化遗址包含在内的综合性泛博物馆,能够通过不同手段较好地构建国家、城市的完整性,以全面展示与诠释文化面貌与文化内涵为目的,同时也是保护和保存文化遗产,又兼具普通博物馆功能,并向大众提供全面展示、诠释完整历史和现状的非营利性组织。因此,笔者认为在建构过程中需要注意以下几个方面。

第一是策划先行。文化枢纽性博物馆相较于普通博物馆更加复杂,策展同样与普通博物馆有很大的不同,需要对文化遗址、文物、地理位置等作出全面评估,然后进行策划,指导未来的博物馆设计、建设和展览策划、设计以及其他功能的布局。在内容上,要对包含遗址在内的相关内容进行全方位的研究,系统梳理文化遗址的历史发展过程、可移动文物和不可移动文物的状况与数量、流失文物状况、数字化程度以及相关专题研究成果等。同时,还需要对当下的文化遗址参观人数进行摸底和对未来博物馆建成后的人数进行预估,对人群的构成,尤其是特殊人群作出评估,考虑是否设置像大埃及博物馆那样的无障碍展厅和儿童博物馆等。还应对博物馆现有功能和未来发展有清楚认知,在规划上为未来的发展留出空间。

第二是在选址上,要深入调查与勘查文化遗址周边可用地的地形、地貌、可控距离以及与博物馆的互动等。博物馆需要与文化遗址、城市紧密相连,选在文化遗址可及的范围内,一方面方便通过不同方式将遗址纳入室内展览空间的展陈中,让观者在不同的角度能够远眺到遗址,随着遗址背景参观展览,达到“址外看馆,馆内见址”的境界;另一方面要站在遗址角度,消减博物馆建筑的存在,让博物馆融入遗址的地貌当中,不影响遗址的原始景观和面貌。就像大埃及博物馆一样,做到良性互动。

第三是建筑设计,文化枢纽性博物馆除了利用遗址地貌的特征,还需要在设计样式、色彩上与遗址或古代文化进行呼应。例如大埃及博物馆从造型到空间分割以及装饰样式上都采用了金字塔的三角元素,使整个大埃及博物馆在同一个文化语境中相互呼应,达到古代与现代的有机统一。在色彩上,大埃及博物馆在面向遗址方向采用与环境相统一的土黄色,但在面向道路一侧和顶面采用蓝色的玻璃幕墙,充满现代感,从金字塔遗址区看过来又像沙漠上的一汪湖水。

第四是博物馆内部空间的规划上,要考虑文化遗址的复杂性。在内容上既有户外不可移动的遗址文物,本地区存世、回流与发掘的可移动文物,还有数字化文物、流失在国内外其他机构的数字化作品、文物修复过程、大量的专题研究成果等。功能上还需要兼顾普通博物馆的所有职能。如何去划定空间,笔者认为未来建设的文化枢纽性博物馆可以参考大埃及博物馆的做法,采用博物策划、建筑设计、展览策划、展览设计等相关部门协调合作、共同打造的方式,做到策划作为总纲领指导展览策划与设计。例如大埃及博物馆的大楼梯展厅与顶层的远眺三大金字塔的窗户设计就是典型的案例。

第五,拓宽展览边界,将博物馆的修复过程、图书馆、体验空间纳入展览当中,充分体现文化的完整性和人们对博物馆幕后故事的兴趣。同时要有效利用博物馆的院落与遗址之间的空地,将现代生活方式引进来,共同打造一座古代文明与现代文明交互的博物馆场域。就像大埃及博物馆一样,将商业纳入博物馆展览体系当中。

综上,随着国家博物馆事业的发展,未来文化枢纽型博物馆将作为一道亮丽的文化风景线屹立在各大遗址的周围,为我国的遗址保护、文化传承作出巨大贡献,也必将带动中国博物馆事业走向新的发展层级,影响全世界。通过现代设计、现代科技、前沿策展理念等多种方式将文化枢纽型博物馆打造成最现代、最完整的国家文化博物馆及世界级的建筑,能够展示国家及地区文明的演变和发展,通过对古代遗址的延伸,重构一个新的文明地标、时空枢纽,连接古今与未来,打造区域旅游的新引擎,带动区域基础设施建设与经济发展,连接城市间的文旅融合。

注释:

[1]2022年8月24日,在布拉格举行的第26届ICOM大会通过新的“博物馆定义”。国际博协(ICOM)正式官宣公布适用于全球博物馆行业的“博物馆新定义”。博物馆是为社会服务的非营利性常设机构,它研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质遗产。向公众开放,具有可及性和包容性,博物馆促进多样性和可持续性。博物馆以符合道德且专业的方式进行运营和交流,并在社区的参与下,为教育、欣赏、深思和知识共享提供多种体验。

[2]大卫·卡里尔:《博物馆怀疑论》,丁宁译,江苏美术出版社,2009,第138页。

[3]同上。

[4]同上。

[5]建筑设计是由赫尼根-彭建筑事务所(Heneghan Peng Architects)负责,工程设计由爱尔兰的BuroHappold Engineering公司和英国的Arup公司负责,博物馆内展陈、中央广场和儿童博物馆的设计是由德国的Atelier Brueckner公司负责,整体景观规划是由West8公司负责。馆址位于开罗西南10千米的吉萨区的沙漠高原上,坐落在世界文化遗产名录中的孟菲斯遗址区范围内,距离开罗市中心直线距离约为16.4千米;距离胡夫、哈夫拉和孟考拉3座著名金字塔约2千米;毗邻开罗与亚历山大间的沙漠公路。大埃及博物馆板块占地面积约为46万平方米,主要由主体建筑群和外围的主题公园、太阳船博物馆、文保中心、娱乐休闲服务场所、相关服务配套设施等组成。其中主体建筑共四层,由博物馆、服务大厅、会议中心三大板块构成。资料来源:Yasser Mansour,“The Grand Museum of Egypt Project: architecture and museography,”Museum International,No.57(May.2005).

[6]Yasser Mansour,“The Grand Museum of Egypt Project: architecture and museography,”Museum International,No.57(May.2005):39.

[7]Rashed, M. Gamal,“The Meet-and-Greet Gallery at the GEM”(paper presented at CIPEG Annual Meeting 2014, Copenhagen 26-29th August, 2014).

[8]Anthony D. Smith, National Identity(Reno: University of Nevada Press, 1993).

[9]人民网:http://art.people.com.cn/n/2013/0822/c206244-22653325.html

[10]穆罕默德·杰马勒·拉希德等:《2011年革命后的埃及博物馆》,《国际博物馆》(中文版),2017(Z1),第94-96页。

[11]来源于大埃及博物馆一楼开馆前言

[12]同上。

薛江 颜海英/文

(薛江,上海外国语大学世界艺术史研究所研究员,北京大学区域与国别研究院博士后,北京大学古代东方文明研究所研究员。颜海英,上海外国语大学世界艺术史研究所研究员,北京大学历史学系教授、博士生导师。)

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号