►►核心观点

劳动供给弹性是指劳动供给量对工资率变动的反应程度,通常通过计算劳动供给量变动百分比与工资率变动百分比的比率来衡量;是研究一国经济变化的重要指标,其关系到消费与劳动、居民和政府等各部门,是解决消费不足、完善改革的重要指标之一。

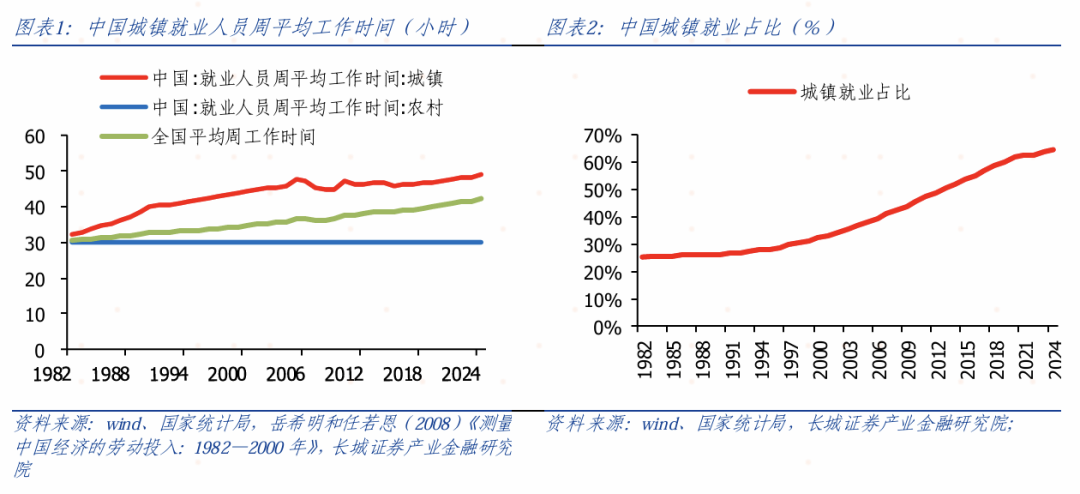

我们分为全国口径、城镇口径来分析劳动供给弹性。全国口径是从资金流量表中得到所有劳动报酬,并根据全国就业人数来测算劳动工资;城镇员工的劳动时间大部分已经公布,农村劳动时间我们按照每周30小时计算,利用城镇就业占比作为权重测算全国每周劳动时间。再考虑人口结构、教育程度测算劳动供给弹性。

考虑了全国口径的中国劳动供给弹性为0.06,城镇化后的城镇劳动供给弹性为0.2,均低于部分OECD国家水平(加拿大0.38、荷兰0.25、美国0.28)。通过比较每周平均工作时间,也可以发现中国的高劳动供给特征。这与边际消费倾向偏低相一致,反映了中国居民的劳动—休暇偏好。

低劳动供给弹性让政府减税刺激消费的效果不理想,我们建议提高居民财产性收入,以改变“高劳动供给—低消费倾向”的现状。

劳动供给弹性是指劳动供给量对工资率变动的反应程度,通常通过计算劳动供给量变动百分比与工资率变动百分比的比率来衡量;它是研究一国经济变化的重要指标,关系到消费与劳动、居民和政府等各部门,是解决消费不足、完善改革的重要指标之一。

弹性包括工时弹性和参与弹性,前者被称为集约边际弹性:反映已有工作者的劳动时间对工资变化的反应(工作时间增减)。后者被称为扩展边际弹性:反映劳动参与率对工资变化的反应(是否参与劳动)。

我国对劳动供给弹性测算和研究的文献不多,Li and Zax(2003)、张世伟和周闯(2009,2010) ,常进雄和赵海涛(2014) 、李雅楠(2016)以及程杰和朱钰凤(2021)均是基于市场调查统计测算,其中程杰和朱钰凤(2021)认为中国劳动力市场存在二元结构,在劳动力从农村向城镇转移过程中,劳动供给弹性逐渐下降,到2018年已经降至0.092。

本文尝试从宏观角度测算中国过去几十年的劳动供给弹性,并从中发现规律,对未来研究做更多支持。

1

劳动时间

我们曾在《再议中国潜在经济增速》中探讨过劳动投入量,用工资报酬指数来代替劳动时间,这实际上忽视了劳动时间和劳动工资之间的区别。劳动投入量等于劳动者数量*劳动时间,劳动报酬等于劳动时间*平均工资,劳动时间和劳动工资之间趋势并不完全一致,两者之间的关系就是劳动供给弹性。除非劳动供给弹性保持不变,否则工资报酬不可以直接拟合劳动时间。

本文所测算劳动时间分为城镇和农村。统计局从2001年开始公布城镇就业人员周平均工作时间,同时岳希明和任若恩(2008)《测量中国经济的劳动投入:1982—2000年》里也提供了2000年之前的工作时间年均增速,我们结合两者数据得出1982年以来的的城镇平均工作时间。虽然统计局没有公布农村工作时间,但农业生产比较固定。我们借鉴《中国农村剩余劳动力估计:2010—2018》里统计的中国居民收入项目(CHIP)2013年的农村住户调查数据,认为纯农业劳动力平均农业投入时间为210.8天(折合30小时每周),并在各个年份保持稳定。再根据城镇就业人口和农村就业人口占比计算全国劳动时间。结果如图所示:

由于城镇就业占比不断上升,全国平均工作时间也随着城镇就业时间的增加而增加。到2024年城镇就业占比达到64%,全国平均工作时间也上升到42小时每周。

2

劳动参与

中国自1978年改革开放以来,农村剩余劳动力不断涌入城市参加劳动,这种城镇化过程直到2003年左右才出现拐点,经济学界称之为“刘易斯拐点”。但这种二元经济特征让城镇就业人员数量不断增加,影响到工资的定价关系以及个人在劳动—休暇之间的选择。

本文测算劳动供给弹性分为两个口径:全国口径和城镇口径。针对城镇劳动供给弹性的研究,我们需要研究就业参与率指标,也即全国就业人员与全国经济活动人口的比较(总就业率),其包括了城镇就业人员与全国就业人员的比较(就业城镇化率),也即城镇就业人员与全国经济活动人口的比值。

由于1990年第四次全国人口普查修正了此前城乡人口划分标准,将“私营企业”和“个体工商户”正式纳入就业统计,并将此前未被完全覆盖的灵活就业人口也纳入统计范围,最终导致数据上修。因此本文的测算时间起点为1990年。

3

劳动工资

首先,数据来源。针对全国口径,我们使用的是统计局公布的资金流量表公布的劳动报酬占比,测算全国实际劳动报酬;再根据统计局公布的全国就业人数,测算人均实际报酬(工资)。

针对城镇口径,统计局公布了城镇就业人员的平均工资,分为私营单位和非私营单位。非私营单位的平均工资是从1978年开始到2023年,但私营单位的平均工资只有2008年之后的数据。数据缺失,让我们不得不寻找其他指标。

统计局还公布了城镇居民家庭生活基本情况,其中包括人均可支配收入以及组成部分。在这里财产性收入主要是居民存款利息、股票红利、住房租金等收益,转移性收入是政府补助低收入人群以及部分行业的政府性补贴,主要集中在经济欠发达地区。这两部分不属于劳动所得,因此不能计算入劳动收入。扣除两者之外的工薪收入和经营净收入均为劳动所得,计入城镇劳动工资。

其次,由于城镇居民家庭情况调查在2000年之前数据也有欠缺,我们需要寻找其他数据来辅助推测这些缺失数据。统计局公布的“城镇居民人均可支配收入:累计实际增长指数”公布了从1978年以来的数据序列,用这一指标与通过CPI定期指数调整后的实际劳动收入相比非常接近(除了2018和2020年)。这样我们就可以用城镇居民人均和支配收入实际增长指数来拟合2000年之前的劳动工资。

接着,我们需要对城镇居民家庭中的劳动收入(工薪收入+经营净收入)进行一定的调整来折算成就业人员平均工资。由于家庭中存在老幼成员或其他待业人员,就业人员的工资已被他们平均,我们需要通过“人均劳动收入/平均每一就业者负担人数”这一指标来折算成就业人员平均工资。统计局公布了1981年至2023年的平均每一就业者负担人数,如图6,整体呈不断上升态势,尤其是2020年和2023年突破2。

最后,我们得出城镇就业人员的名义工资和实际工资,其中名义工资与前面的非私营和私营城镇就业人员的平均工资走势较为接近。在2008年也即统计私营就业人员平均工资以前,我们估算的城镇就业人员工资与非私营单位的城镇就业人员平均工资走势非常接近,而2008年以后也即私营企业数据统计之后,我们估算的城镇就业人员工资与私营单位的城镇就业人员平均工资走势越来越近。

我们用估算出的2008年之后的城镇就业人员平均工资与按照非私营和私营劳动人数加权测算的就业人员平均工资相比,发现后者高于前者。主要原因是前者包括了灵活就业人员的收入,而后者只统计正式员工工资薪酬。而“城镇就业人员周平均工作时间”统计的范围是包括灵活就业和兼职人员的工作时间,与城镇家庭收入统计口径接近,所以我们估算的指标更合理。

最后我们比较全国平均劳动报酬与城镇平均工资,可以发现2000年之前两者走势较为一致,2000年至2012年城镇平均工资增速快于全国,2013年至今慢于全国,但整体走势较为一致。

4

劳动供给弹性

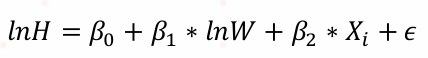

首先,我们求解全国口径的劳动供给的工时弹性,根据以上论述,我们使用以下公式:

其中,H为周工作时间,W为实际时工资,Xi为影响劳动的其他经济指标,比如人口结构(年龄中位数)、教育程度(高等教育入学率)。高等教育入学率来源于教育部,其他数据来自于统计局。

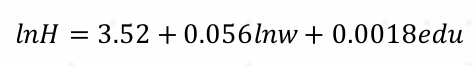

分析以上结果,我们可以看出虽然方程(3)的R2最高,但年龄中位数指标的出现让工资的系数从正转负,而且显著性下降;考察(4)也可以看出去掉高等教育入学率指标后,年龄中位数指标让工资的显著性大幅下降。所以我们认为(2)最优,最终回归方程如下:

其次,我们求解城镇的劳动供给弹性。分为两种情况:(1)城镇的工时弹性。此时只考虑城镇人均员工收入和劳动时间,并沿用如上公式:

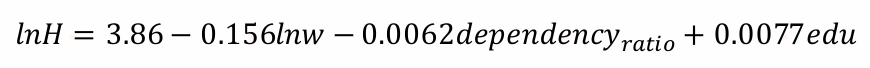

其中,H为周劳动时间,W为实际时工资,Y为非劳动收入,Xi中新增加了城镇就业参与率,人口结构指标从年龄中位数转为抚养比,其他指标不变。结果如表所示:

通过上面的计量结果,我们可以发现(5)的R2较高且变量P值为0,是最优方程,最终回归方程如下:

(2)城镇的参与弹性。这里的参与弹性是将城镇就业参与率与劳动时间相乘得出新的劳动投入量(L),并沿用如上公式:

其中,L为劳动时间*城镇就业参与率,Xi中扣除城镇就业参与率,其他指标不变。结果如表所示:

通过上面的计量结果,我们可以发现(5)的R2较高且变量P值为0,是最优方程,最终回归方程如下:

通过比较可以发现,全国口径的劳动供给弹性较低,城镇的工时弹性较高,但考虑了城镇化劳动力转移之后,劳动供给弹性降为负值。并且全国口径和考虑参与弹性的城镇口径拟合程度都较高,这说明单纯看城镇的工时弹性会误解中国的劳动供给弹性,城镇化一直在显著的影响劳动供给弹性。

高劳动供给特征

中国劳动供给弹性受非劳动收入的影响较小,主要受工资上涨带动工作时间增加;财产性收入对劳动供给量的影响较小,大部分就业人员仍需要通过工作来维持生计。这与我们在《中国低消费之谜》所指出的问题一致:居民财产性收入占比较低。

我们测算中国城镇劳动供给弹性为0.056,与李雅楠测算中国frisch劳动供给弹性为0.35不同。我国劳动供给弹性低于部分OECD国家水平(加拿大0.38、荷兰0.25、美国0.28)。我国劳动供给弹性较低的原因是多方面的,一方面劳动者财产性收入较低,没有安全保障,储蓄意愿较强,由此出现的高劳动供给特征;另一方面劳动市场自由交易受限。事业单位隐性门槛造成流动不充分,权力寻租和非货币福利使得工资并非唯一影响因素。私营企业裁员、最低工资制度影响到工资的正常波动,劳动培训市场不成熟影响跨行业就业等等。

统计局公布的城镇就业人员周平均工作时间从2001年开始就超过44个小时,而1994年公布以及此后两次修正后的《劳动法》第四章第三十六条均规定国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时,平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。实际工作时间明显超过法律规定时间,其中不乏很多企业实行“996”政策。

高劳动供给特征与边际消费倾向低是一致的,在劳动—休暇选择模型中,个人是选择劳动还是休暇是由休暇偏好决定的。由于我国居民边际消费倾向较低,休暇效用不高,个人更愿意选择劳动。我们已经建议提升居民的财产性收入,降低劳动偏好和提高消费倾向。

低的劳动供给弹性不利于宏观调控。劳动供给弹性低叠加高劳动供给特征,虽然有利于一定范围内的就业稳定,但最低工资制度制约了企业主在经济严重衰退期间通过降低工资来渡过难关的可能,由此转向裁员,对经济带来二次冲击。同时由于劳动供给弹性低,政府难以通过针对个人减税来刺激经济。政府支出的最优规模取决于该国劳动者的供给弹性和边际消费倾向,如果供给弹性小,政府增加税收带来的负面影响较小。但政府支出用于鼓励居民消费上,效果也会打折扣。

风险提示

统计数据不全;国内宏观经济政策不及预期;数据提取不及时;财政政策、货币政策超预期;模型假设较现实条件更严格;模型本身与真实世界存在偏差的风险。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号