经济观察报 关注

2025-05-23 09:40

![]()

自动紧急制动系统(Advanced Emergency Braking System,下称:AEBS)或将在乘用车上强制安装。

近日,工信部牵头发布《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》(下称:《方法》)并公开征求意见。与现行标准不同,《方法》将AEBS从推荐性标准转变为强制性标准,并将范围扩大至M1类乘用车与N1类轻型货车,即轿车、SUV、MPV等乘用车以及轻型载货汽车。这意味着,未来在中国市场销售的乘用车,无论是高端型还是经济型,都将具备这一功能,乘用车大规模前装AEBS进入倒计时。根据新标准,2027年1月1日新申请车型将强制执行,2028年1月1日所有在产车型要全面达标。

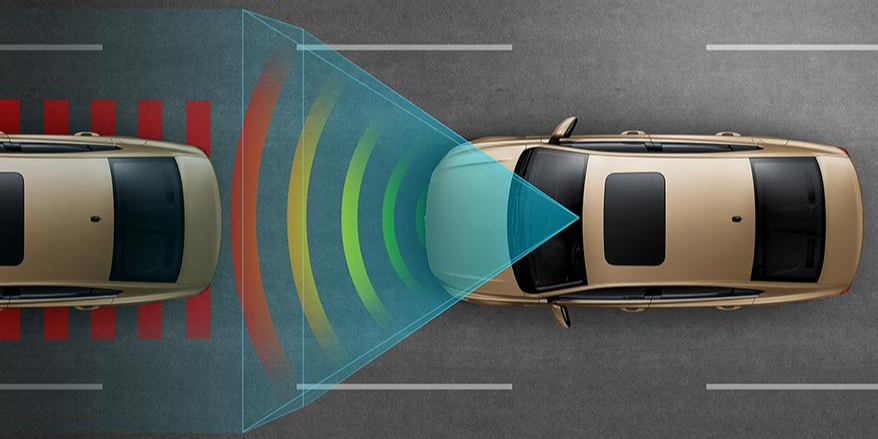

AEBS是一项汽车主动安全技术,能够通过雷达测出与前方车辆或障碍物之间的距离,并利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较。当距离小于安全距离时,系统会自动紧急刹车或使车辆减速,有效降低因驾驶员走神、疲劳驾驶等引发的追尾、碰撞事故风险,保障出行安全。

新能源行业资深分析师叶正平对经济观察报表示,将AEBS设为强制性标准,对保护消费者生命财产安全、降低事故发生率意义重大。其指出,欧美等发达国家和地区早已将AEBS列为新车评价(如E-NCAP,欧盟新车安全评鉴协会)的重要考核项,部分地区甚至已强制要求配备。中国此举顺应了国际汽车安全技术发展趋势,与国际标准接轨,有助于中国品牌汽车在出口时满足目标市场的法规要求,增强国际竞争力。

不过,当前汽车行业对于AEBS技术仍存在争议,包括技术标准不统一、技术缺陷(如误触发或漏触发)以及成本压力等。在AEBS即将强制安装的背景下,如何解决这些问题成为业内关注的焦点。

技术边界与路线之争

AEBS当前面临的首要挑战是技术标准不统一。目前,配备AEBS功能的车型在性能标定上差异显著。部分车型的AEBS仅在40km/h以下的速度生效,而有些车型则支持最高120km/h速度下的自动刹停。同时,各车企AEBS功能对人、车等障碍物的识别距离也从20米到80米不等。技术标准不一,不仅让消费者感到困惑,也增加了监管难度。

2023年,小鹏汽车创始人何小鹏与时任华为智能汽车解决方案BU董事长的余承东就AEBS展开“隔空论战”。彼时,问界M7宣称其AEBS最高刹停时速达90km/h,何小鹏直言“友商讲的AEBS 99%是假的”,暗指其夸大宣传;余承东则反击称“有的车企连AEB基本功能都没做”。

“小鹏和问界争议的本质在于,激进派主张扩大AEBS的工作区间,强调功能覆盖的全面性;而保守派认为高速场景下误触发(误刹)风险高,如导致后车追尾,需要平衡安全与体验。”法雷奥中国首席技术官剑民对经济观察报表示。

顾剑民指出,AEBS标配后技术指标和要求可能会统一,以解决AEBS技术边界的问题。根据此次新标准草案,其中规定M1类汽车需在10—80 km/h速度区间检测到车辆碰撞危险时激活AEBS,N1类汽车在10—60 km/h区间激活。另外,在20km/h至60km/h的速度区间内,AEBS系统必须能够识别并应对行人、自行车以及踏板式两轮摩托车的横穿情形,作出及时预警和自动制动响应。系统误触发率需低于0.1%,预警阶段车速下降不得超过15 km/h。而对于系统设计运行区间超出80km/h(针对车辆目标)和60km/h(针对行人及自行车等目标)的情况,《方法》未给出明确的标准。

顾剑民表示,虽AEBS技术标准可能得到统一,但技术路线预计并不会统一。“未来,各车企是否配激光雷达,其传感器的种类和数量都可能不同,L2系统的AEBS与L3/L4系统的AEBS技术路线又会不一样。”

当前,AEBS解决方案主要有三大技术流派:以特斯拉为代表的纯视觉派,主要依靠摄像头+AI算法实现环境感知;传统Tier1主导的毫米波雷达派,如博世的第五代毫米波雷达方案;造车新势力推崇的激光雷达派,通过激光点云提升识别精度。

叶正平指出,就方案可靠性而言,激光雷达>毫米波雷达>纯视觉方案。然而,当前行业呈现出一种反差趋势:越来越多的车企开始推出纯视觉自动驾驶方案,而采用激光雷达方案的车企数量则在减少。

这一转变背后,成本因素是一方面,技术发展情况则是另一关键驱动力。“早期,自动驾驶算法尚不成熟,激光雷达成为众多车企的依赖之选。但如今,随着AI时代的全面到来,算法层面的难题已得到极大缓解。与此同时,摄像头技术不断推陈出新,其图像信号处理器(ISP)功能显著优化,即便在光线昏暗等复杂场景下,也能精准捕捉并采集信息。在此背景下,激光雷达过往所具备的优势逐渐弱化,而摄像头曾经存在的缺陷也在持续的技术迭代中逐步得到改善。”叶正平分析称。

低价车型如何应对

AEBS强制安装带来的另一个问题是,是否会给原本价格较低的车型带来更大的成本压力。事实上,从当前市场情况来看,由于高价车型AEBS的装载率已经较高,AEBS强标后主要影响的是低价车型。

乘用车市场信息联席分会的报告显示,今年1—2月,AEBS乘用车整体装配率为56.5%。其中,32万元以上的高端车型AEBS装配率超过93%;24万—32万元的车型装配率为83.5%;16万—24万元的车型装配率为70.2%;8万—16万元的车型装配率刚超过50%;8万元以下的入门级车型装配率仅2.6%。

“对于部分经济型车型,增加AEBS的确会带来一定的成本压力。除了硬件和系统成本以外,还有软件算法和测试验证的开发成本。”顾剑民表示。

国联证券分析报告指出,AEBS单套系统价值量随性能不同介于800元—5000元之间。其中,入门级纯摄像头方案约800元—1500元;摄像头+毫米波雷达的中端方案约2000元—3000元;激光雷达参与融合的高端方案可达4000元—5000元。对于总售价不过数万元的车型来说,成本占比较高。

顾剑民同时指出,低价车型可以通过两种方式应对成本压力。首先是选择合适的技术路线,“高性能方案带激光雷达(甚至带红外摄像头)的成本较高,在数千元级别。但低配方案单目摄像头+毫米波雷达的成本已下探至数百元级别,甚至仅单目摄像头方案也能完成AEBS功能。如何在保证性能的前提下选择合适的技术路线以控制成本,是主机厂需要考虑的问题。”此外,车企还可以通过规模化采购和技术进步逐步降低成本。

叶正平也表示,由AEBS强制安装带来的成本压力,与之前的安全带、气囊和ABS等安全件类似,可以通过技术创新和规模化效应来化解。他同时认为,随着行车安全的提升,消费者也愿意承担部分成本增加(例如,保险费可能会降低)。

“总的来说,AEBS强标是行业走向成熟的必经之路。未来,低成本的、L2系统的AEBS应在保证足够安全的前提下,尽量减少误刹,因为驾驶员始终对驾驶负责。而高成本的或L3/L4系统的AEBS应同时努力减少漏刹和误刹,因为在自动驾驶模式下,车企最终对驾驶负责。”顾剑民对经济观察报表示。

AEBS强标的行业影响

AEBS强制安装将带来较大的市场空间。根据全球行业分析机构的研究数据,2024年全球汽车AEBS市场规模已达约3.3万亿元,预计到2031年将接近4.9万亿元,年复合增长率达5.8%。据国联证券分析报告,按国内市场每年2500万辆新车、均价2000元/套计算,仅前装市场规模就将突破500亿元。叠加后装改装、商用车升级及海外出口,中国AEBS产业链整体规模有望在2027年达到千亿元级别。

对于整车企业而言,AEBS强制性标准将倒逼整个汽车产业链进行技术升级。叶正平表示,主机厂无论之前是否重视AEBS,现在都必须投入资源进行研发、测试和标定,确保系统性能达标。这将加速AEBS技术的成熟和成本优化。未来比拼的,不再是有无AEBS,而是比哪家车企的AEBS更安全更可靠。

对于供应商而言,AEBS强制安装将带来更大的市场机会。尤其是传感器(摄像头、毫米波雷达等)、控制器、算法等关键零部件供应商的市场需求将大幅增加,有利于形成规模效应,推动国内相关产业链的壮大和技术进步。

资料显示,AEBS作为高阶ADAS功能,此前核心部件(如毫米波雷达、摄像头、控制算法)长期被博世、大陆等国际Tier1(一级供应商)掌控,2020年外资市占率超80%。而《方法》征求意见稿的发布,标志着本土企业或将迎来更多机会。消息发布当日,A股AEBS概念板块大涨,其中万安科技、豪恩汽电、亚太股份等多股涨停,德赛西威、中科创达等涨幅超5%。

再者,AEBS的强制性安装或将助推汽车行业辅助驾驶的发展。“AEBS是L2级辅助驾驶功能中的核心组成部分,也是向更高级别自动驾驶演进的基础。将其强制化,实际上是为未来更高级别的智能驾驶功能铺平了道路。只有当这些基础的主动安全功能得到普及和验证,公众对于自动驾驶的信任度才会提升,产业发展才能有更坚实的基础。”叶正平表示。

今年早些时候,工信部组织汽车企业召开会议,要求规范对辅助驾驶功能的使用、更新、宣传,强调生产企业必须充分开展组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传。在此背景下,叶正平认为,此次AEBS强制安装是谨慎推进智能驾驶的关键一步,而AEBS强标同样需要让消费者正确理解其功能边界,因为它并非万能,驾驶员仍是安全的第一责任人。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号