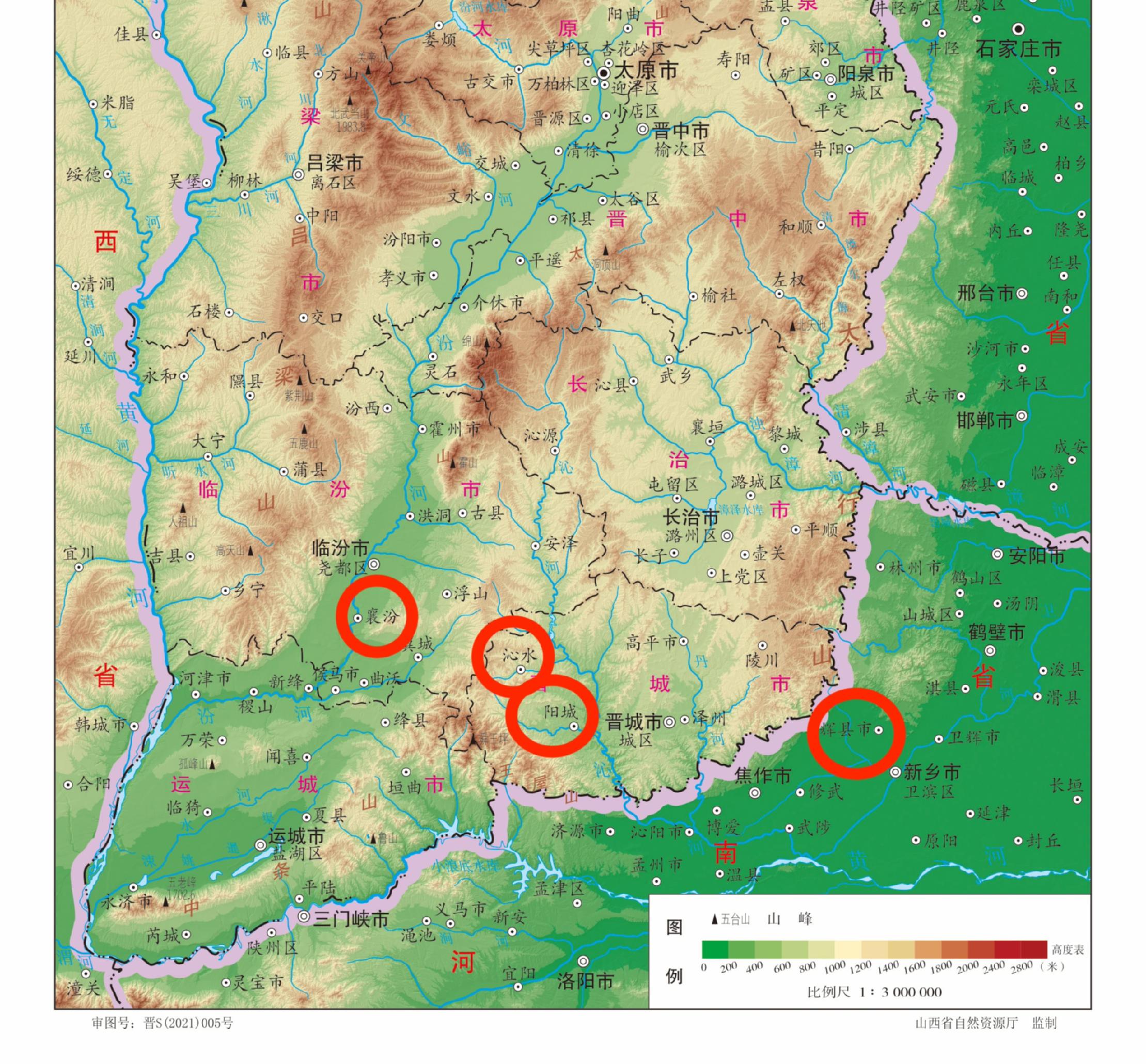

作者 安富建 周安王二十六年(前376年),赵、魏、韩三家分晋。史籍记载,晋国最后的国君从其发迹之地晋西南(今山西临汾)迁往晋东南的城邑“端氏”。

亡国之君栖居的端氏,曾是所在区域中心。后来,端氏东西两侧,各有新城兴起:

一是东侧的新端氏城,端氏东迁而来(沿用端氏之名);

二是西侧的沁水城,后来地位超过端氏。

从旧端氏、新端氏到沁水,首尾距离不过50公里的三地,此消彼长,与一条古道有关。在晋东南群山中,有古道沿河绵延打通东西。只要有实力控扼交通,便能趁势坐大。从古至今,区域中心在古道东西摆动。

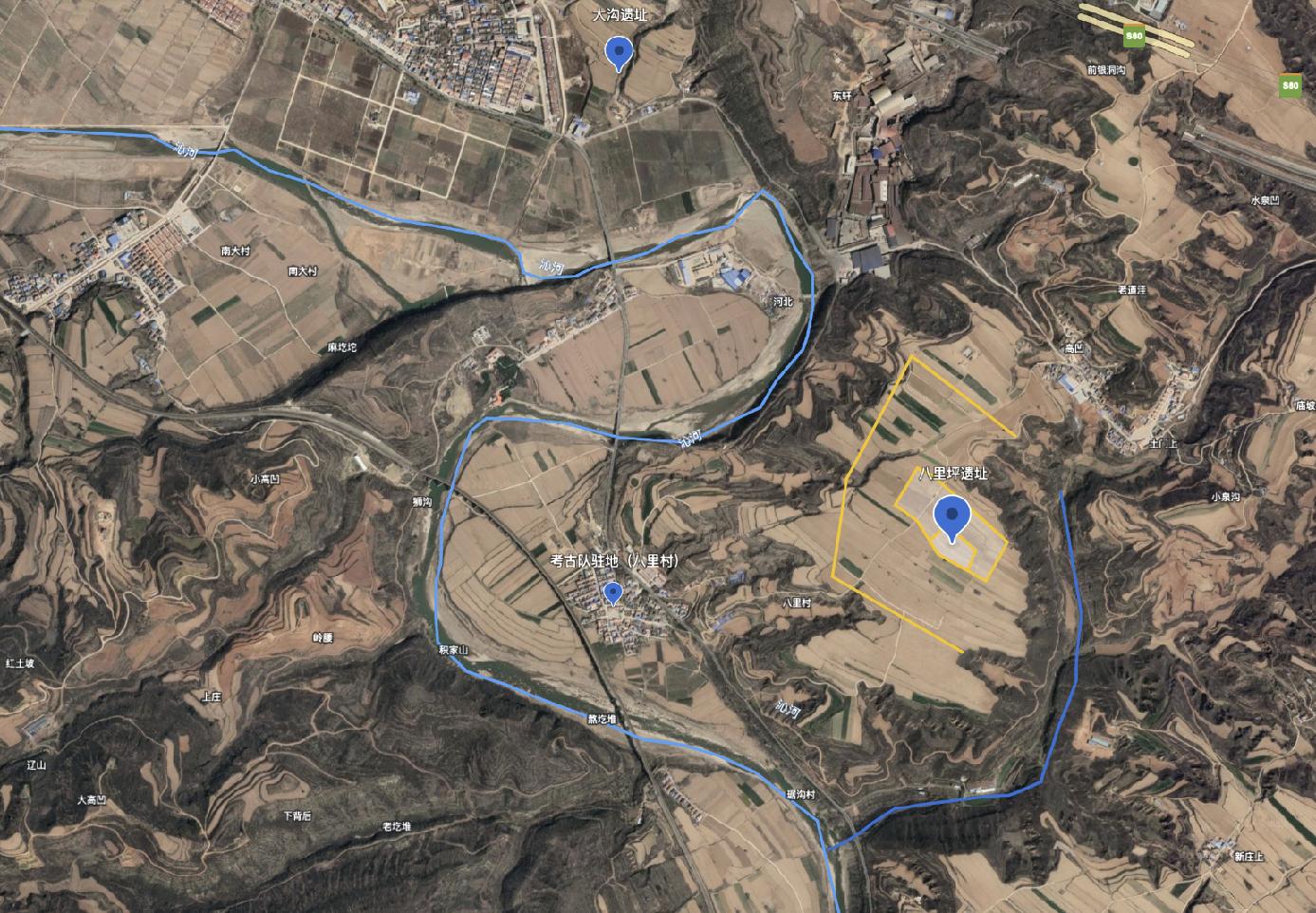

距今4000年前,这条古道旁兴起了晋东南已知规模最大的史前聚落,即八里坪遗址,面积超过100万平方米。

八里坪遗址、端氏镇、沁水县城位置关系及周边地形地貌 赵辉供图

从2020年至今,山西省考古研究院华夏文明研究所所长、八里坪遗址考古发掘领队赵辉和同事们经过为期五年的持续发掘,揭开了这一重要遗址基本面貌、先民生活的痕迹。

八里坪遗址有庙底沟二期文化晚期(距今4300年左右)、龙山文化、二里头文化早期遗存。

因八里坪遗址发现的三重环壕、“宫殿”式高等级建筑,玉石器、陶器等遗存,山西沁水八里坪遗址入选“2024年度山西六大考古发现”,入围“2024年度全国十大考古新发现”终评。赵辉认为,八里坪遗址的社会复杂化程度高,已经进入了古国之列,可称之为“八里坪古国”。

人面形陶器流口 八里坪遗址出土 赵辉供图

距离八里坪遗址以西仅90公里,有国内首屈一指的临汾陶寺遗址(早期面积达160万平方米)。陶寺遗址被认为是“中国文明核心形成的起点”,诸多文化要素被后来二里头遗址继承,开启了中国王朝时代。

八里坪、陶寺两大遗址存续时间相当(八里坪的年代距今4300~3800年,陶寺距今4300~3900年),出土的肥足鬲陶器等器物高度相似。赵辉认为,山东一带的海岱地区大汶口文化西进,途径晋东南,向西传播进入陶寺所在的晋西南。陶寺遗址、八里坪遗址同处于中华文明形成“以中原为中心”关键阶段。依据两地文化要素相似性,有学者将八里坪遗址划入陶寺文化。

八里坪遗址卫星地图展示(来源:google earth)

日前,文博时空从临汾出发,翻越山道驱车两个多小时探访八里坪遗址,重走晋西南到晋东南交通要道。本文邀请八里坪遗址考古发掘领队赵辉先生,讲述距今四千年前八里坪遗址如何依东西交流要道之便成为区域中心;勾画在“以中原为中心”文化格局形成中“八里坪古国”的位置;阐释晋东南与晋西南地理板块内,各自最具代表性的史前遗址(八里坪遗址、陶寺遗址)的互动关系。

参考文章:文博时空《陶寺遗址前领队何努:从“观象台”说起,尧为什么定都陶寺?|访谈》

晋东南地区史前规模最大遗址,何以“八里坪古国”?

上世纪80年代,八里坪遗址在文物普查时发现。这一轮发掘工作重启于2018年,当时,河南省文物考古研究院牵头进行中原与中国文化建设关系的有关课题(“中原地区文明化进程研究”),涉及河南、山西等四个省,八里坪遗址纳入其中。

2020年9月,赵辉和同事进驻山西省晋城市沁水县八里村,成立沁水八里坪遗址联合考古队。考古队租借一户村民房屋,安营扎寨。考古队和村民近几年以来融洽相处,并得到了村民们后援支持,在晋城市的支持下,原来的村委会办公室无偿转作八里坪遗址考古工作站。如今的八里村,地处偏僻山区,年轻人外出工作,村子里留下的大多是老人和小孩。

坐落在沁河之畔的八里坪遗址、八里村

沁水县八里坪遗址联合考古队驻地

沁水县八里坪遗址联合考古队驻地

八里坪遗址考古工作站

五年多来的持续发掘,让外界了解到八里坪先民们的生活,并填补了晋东南史前文化序列。

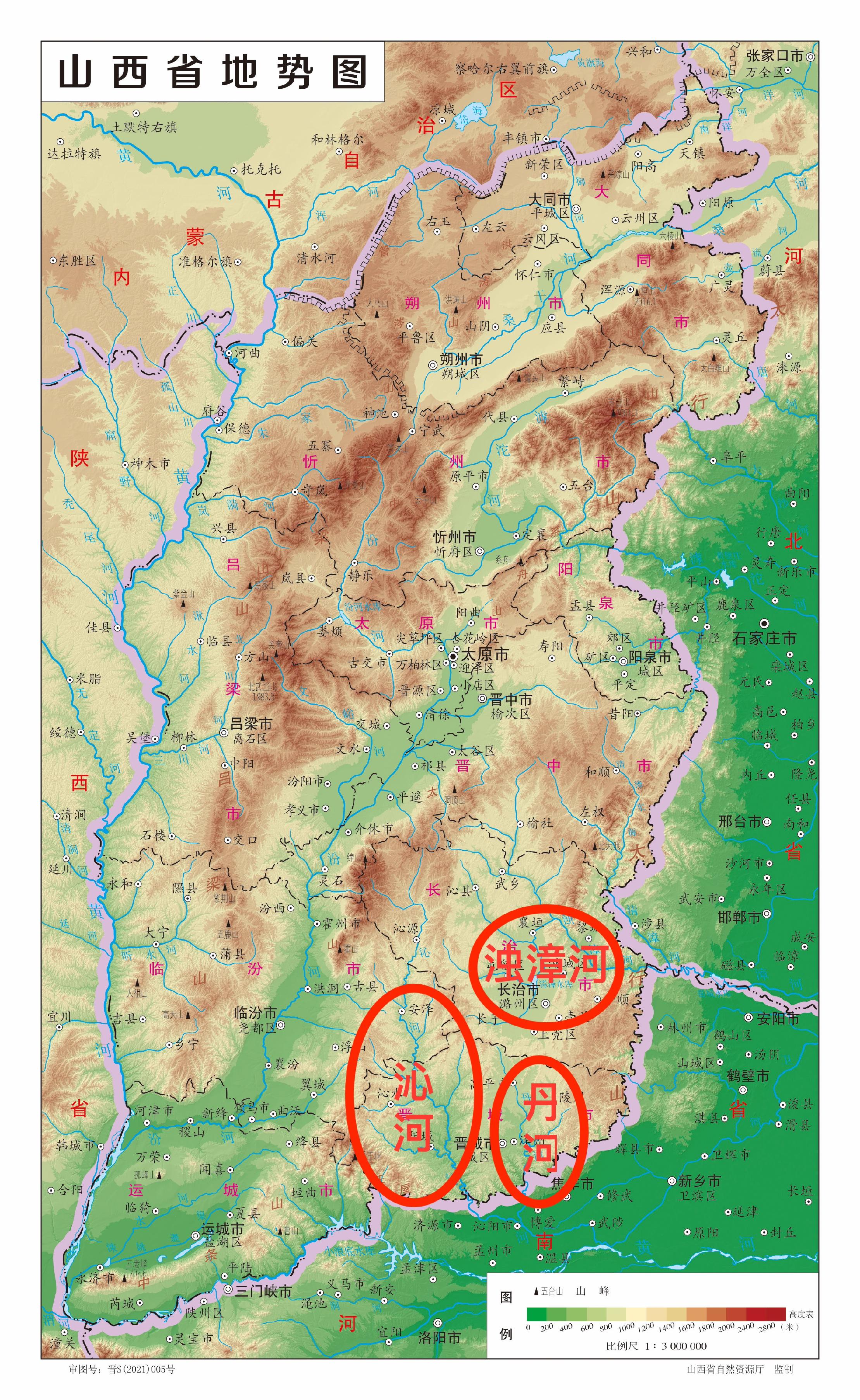

最能够反映山西东南部新石器时代晚期基本面貌的遗址主要有三处:

黄河二级支流沁河流域的沁水县八里坪遗址,有100万平方米。

沁河最大支流丹河东岸的高平市西李门遗址,有50万平米。

浊漳河流域的长治市北石槽遗址,有80万平米。

此外,浊漳河流域的长治市小神遗址,有自仰韶至商代的文化遗存,也是晋东南史前遗址的代表。

以各大遗址文化内涵而论,首推面积最大的八里坪遗址。

山西高原东南部区域中心聚落分布

“三重环壕”区分内外,高等级建筑显露社会秩序

距今4300年左右,八里坪遗址营建了“三重环壕”。环壕,用以区分内外、防御外敌,类似后世的护城河。

三重环壕由外壕、中壕、内壕构成。遗址外壕内残存面积46万平方米,中壕内有5.5万平方米,内壕内约1万平方米。其中,内壕利用中壕部分区域。

八里坪遗址三重环壕及历年发掘区位置图 赵辉供图

八里坪遗址内壕发掘区域回填后现状

“三重环壕,一定程度上代表了特定区域的某种传统。”赵辉说。

首都师范大学历史学院教授戴向明有文章指出,新石器时代黄河流域流行的夯土筑造技术,很可能起源于陕晋豫邻境地区。在黄土丘陵地带,出现了巩义双槐树遗址、庆阳南佐遗址、晋城八里坪遗址、郑州清静沟遗址等环壕模式聚落。值得一提的是,清静沟仰韶时期城址有“四重环壕”,是目前国内发现的时代最早、规模最大的仰韶文化中期版筑城址。

与之对比,东方的海岱地区自大汶口到龙山文化时期,有悠久的筑城传统;江汉平原的屈家岭文化,普遍有城的发现;北方的石峁、芦山峁、碧村等则是石城模式。

八里坪遗址占据整块高起的台地,自成独立区域。因而,宽而浅的三重环壕,主要凸显人群社会等级的高低,对防洪或防御需求低。环壕依坡度设计,东边贯通河流(水泉沟),环壕里的自然降水最终排入河里。

八里坪遗址外环壕遗迹

“已确定中壕沟和内壕沟以内是八里坪遗址的核心区,功能类似陶寺的‘宫城’。”赵辉说。

最值得称道的是,在内壕沟内北部,发现了一组三间连排房式夯土建筑基址,面积达504平方米,带出檐和回廊。

三间连排房发掘 赵辉供图

八里坪遗址三连间的504平方米,这一面积意味着什么?在陕晋豫一带,5300年前的巩义双槐树遗址被认为是“中国第一座面积超百万平方米的三重环壕的都邑”(117万平方米),存在封闭式排状布局的4排大型房址,其位置居中的“殿堂”单体建筑,面积达220平方米。更为恢弘的建筑,比如临汾陶寺遗址最大的单体夯土建筑(主殿)有540余平方米。它们共同代表了当时先民们房屋建筑的最高水平。

这座大型房址是内壕内发现的唯一遗迹,显示了建筑的特殊性。而中壕内另有一处房址,以及中型墓葬、垃圾坑等。

中壕沟有700平方米的台基上,有一座约170平方米的单体建筑,有回廊,保留了柱础石以及石板铺设的排水暗渠。近年来,国内史前聚落遗址的发现大多以墓葬为主,少见建筑房址。——这也是八里坪遗址这一新发现的特别之处。

170平方米的单体建筑(2023-2024年揭露庙二晚期建筑基址FJ2) 赵辉供图

附属于建筑基址的排水渠与石铺散水 赵辉供图

在中壕沟的房址附近有一处垃圾坑,陶器残片拼合出来26件完整的磨光黑陶;建筑附近发现了有领玉环、玉璧,白陶鬹足,陶板瓦等高等级遗物。

多种磨光黑陶

成套的磨光黑陶(上半部分的陶器,底部有孔,有助于食物更快加热)

成套的磨光黑陶(上半部分的陶器,底部有孔,有助于食物更快加热)

庙底沟二期文化晚期 八里坪遗址出土

在八里坪遗址附近,同时代的遗址有五六处。其中,沁水神腰遗址,距离八里坪遗址仅8公里,极可能是八里坪遗址中心聚落治下的二级聚落,面积达30多万平方公里。一些面积较小附属聚落,只有几千平米。

规模宏大的三重环壕的聚落形态、精巧的建筑布局、附属有多层级聚落等级…… 八里坪遗址已经达到“古国”级别,可以称之为“八里坪古国”。

它们可以视为八里坪遗址“何以古国”的诸多“硬件指标”;而作为软性要素的族群认同,构成了古国人群的向心凝聚力。

八里坪遗址西南方向有一座山,曰仙翁山。仙翁山是沁水全县十座大山之一,也是晋城市沁水县、阳城县两地的分界线,方圆百里小有名气。

站在八里坪遗址,远眺仙翁山

八里坪遗址的三联排房子的中心连线,指向仙翁山方向。遗址目前发现的几处零星的中小型墓葬(尚没有发现规模性墓地),墓主的头部均朝向仙翁山。这不禁让人联想到陶寺遗址的“圣山”塔尔山。陶寺遗址有以塔尔山为指向的“观象台”,遗址内墓葬和墓主的头向均指向塔尔山。

仙翁山,可能是八里坪古国的“圣山”。

“圣山”具备的宗教含义凝聚人心,而某些器物是族群自我标识、身份认同的辨识物。

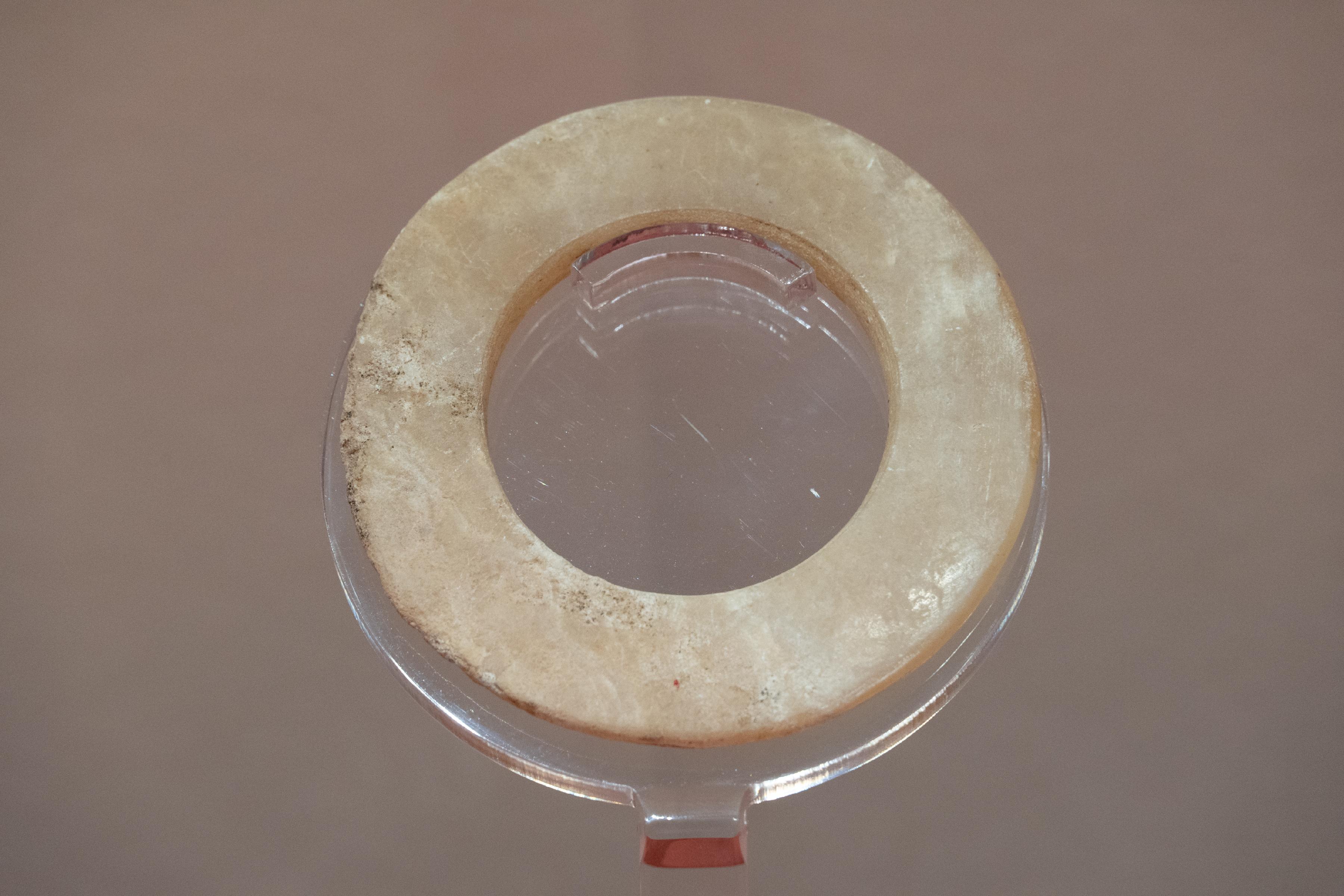

有领玉环 残件 八里坪遗址出土

有领陶环 残件 八里坪遗址出土

遗址出土的代表性玉石器是“有领环”,部分陶环也存在“有领”设计。这接近晋东南高平市西李门遗址常见的用大理岩磨制的“有领环”,而晋西南陶寺遗址的玉环往往“无领”,是扁平的璧环或连璜璧。此外,八里坪遗址的墓葬使用的“圜底瓮棺”也为晋东南特有,这区别于陶寺遗址的“平底瓮棺”。

“玉石器传统、葬俗,均是决定族群文化认同的关键。”赵辉说,“依目前的考古发现,晋东南的陶器、玉石器传统等相对独立。这也是‘八里坪古国’存在的基础。”

扼守东西交通要道,“八里坪古国”崛起

太行山以南的平原,是中国古都最多的区域。在河南有洛阳、郑州、开封,在河北有安阳、邺城、邯郸、邢台。

曾经,中原及其核心统治区防御北方来犯之敌的天然战略屏障,是巍巍太行山上的上党地区,“以其地极高,与天为党”。拔地而起的上党台地,主要囊括今山西省长治市、晋城市及周边多个县。

失去上党,则无险可守。苏轼说,“上党从来天下脊”。战国时期,赵都邯郸。为争夺上党,秦赵不惜以举国之力血拼,引发在今晋城高平市西北一带的“长平之战”,坑杀赵卒三十万。

要出入上党台地,山西东南部的对外沟通,必须借助山陵之间的要道隘口。“太行八陉”中有四陉:轵关陉、太行陉、白陉、滏口陉,与上党台地关联(陉,指关口和道路)。

太行八陉与周边道路、关隘示意图

太行八陉与周边道路、关隘示意图

图源:段彬《何以八陉——“太行八陉”概念的形成与反思》

八里坪遗址正处在上党台地,其特殊地理位置是“八里坪古国”形成的关键。赵辉说,“八里坪遗址的形成,主要依靠所在的交通要道优势。”

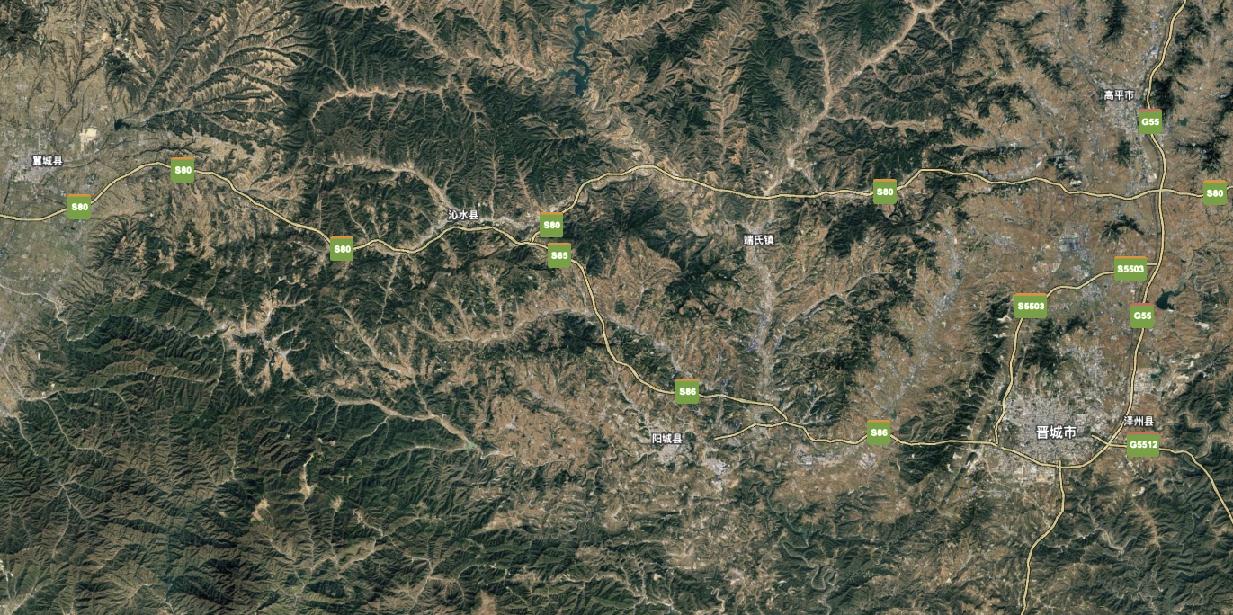

晋城市沁水县四周环山,与邻县的天然分界是数座大山。其中,

东与晋城市高平市(县级市)、泽州县以老马岭、岳神山为界;

南邻晋城市阳城县以仙翁山为界;

西南与运城市垣曲县以历山舜王坪为界。

沁水《石井沟桥碑记》对当地地理环境有记载,“山径之间有绝壑,商贾往来者恒抱涉险虞。”地处群山之间的市镇,大都位于沁河主干流或者沁河一级、二级支流的沿岸。

沁水位置图(图源:google earth)

靠山吃山。沁水县地处太行、太岳、中条三大山系交界,属半湿润温暖带地区,森林资源丰富。比如,沁水与垣曲交界的历山舜王坪,至今保有华北面积最大、保存最完整的原始森林。

山环水绕的山地环境,塑造了当地颇有特色的生业模式。考古发现,八里坪遗址以农业(粟、黍种植)为主,饲养家猪、黄牛、绵羊和狗等。其中,绵羊可以用来提供肉食和羊毛。与此同时,狩猎采集经济在八里坪遗址占据重要地位。从出土的动物骨骼分析,龙山晚期以鹿科为代表的野生动物比例达到了37%。

燧石以及本地常见的砂岩为原料制作的石器占比较大,同时有部分经过人工磨光程度较高的灰岩类的石器——这是八里坪遗址石器主要的三种原料。当地的下川遗址证明距今2.3万年至1.6万年前已经有人类在此地繁衍生息,存在悠久的燧石技术传统。八里坪遗址发现了利用燧石为原料的石片切削骨骼的现象,这在其他遗址比较少见。

遗址出土的石器,有箭镞和矛头等成型器,以及加工过程中产生的石片、碎屑等;包括狩猎工具在内的玉石器也均是本地制作。

形态多样的石箭镞

石箭镞和石矛

石刀

玉刀

玉锛

网坠

玉器

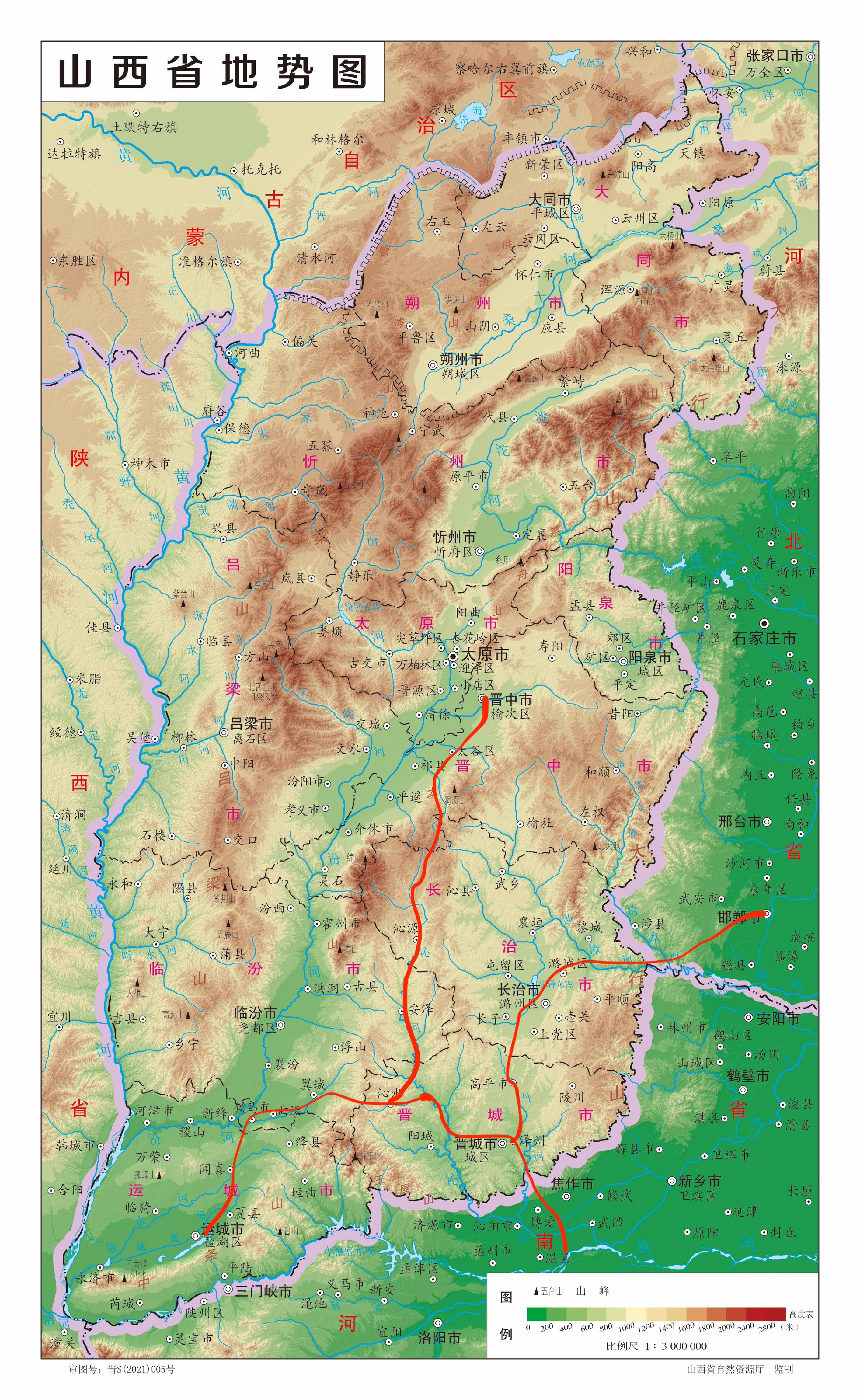

山水交错之间,八里坪遗址所在的区域(沁水、端氏、泽州一带),正好处在东西、南北交往的“十字路口”:

以东西而论,西方的晋西南人群,自临汾、运城出发,经侯马、翼城、沁水、端氏,到达泽州,去往河北邯郸,进入华北、山东。

观南北之间,北方的晋中人群,自太原出发,经安泽、沁水、端氏,到达泽州,下太行山,进入中原。

八里坪遗址“十字路口”位置

八里坪遗址“十字路口”位置

“无论从哪个关口入太行,一旦要向西而行,八里坪是必经之地。”赵辉说。八里坪遗址的台地周围,环绕沁河和水泉沟,地形封闭。据守台地,控扼河谷,便可以切断东西往来。

八里坪遗址处在台地上,周围沟壑环绕

东部人群的移动所带来的文化、技术和产品,源源不断经过此地中转,让高山河谷中的八里坪遗址迅速崛起并成为区域中心。

距八里坪遗址西北方向不足1公里,有大沟遗址。大沟遗址位于沁河小支流东大河与沁河干流交汇处东北部山前冲积台地,有枣园文化,仰韶中、晚期,二里头晚期、商代前期遗存。

大沟遗址远眺 赵辉供图

而八里坪遗址和大沟遗址的发现,互相补充,正好构成了距今约7000~3300年、代表沁河中游的完整文化序列。赵辉推测,“八里坪遗址和大沟遗址的人群,很可能在两个遗址之间来回迁移生活。”

从宏观上的上党台地“地势之高”;中观上的沁水县“四周环山、十字路口”,微观上的八里坪遗址“台地据守”……三个维度呈现出八里坪遗址独特地理面貌。

作为中转枢纽的八里坪遗址:

大汶口文化西进,与“以中原为中心”文化格局的形成

著名考古学家、北京大学教授严文明用“重瓣花朵”来形容史前中国的文明格局,即中原文化区是核心(花心),山东、燕辽、甘青、长江中游和江浙文化区是第一层花瓣。

整体来说,中原腹地在新石器时代并不很发达,尽管有前仰韶时期的裴李岗文化、仰韶晚期大河村文化、龙山时期王湾三期文化等。直到夏商之际,才真正挣脱了来自周边东西文化系统的束缚,吸纳四方,一跃成为中华文明的中心。

而“以中原为中心”的文化格局,形成于新石器时代的最后阶段——即龙山时代。中原龙山文化,包括几支亲缘性很强的地方文化,分别为关中地区的客省庄二期文化、豫西地区的王湾三期文化、豫北冀南的后冈二期文化、豫东地区的造律台文化以及晋南襄汾盆地里的陶寺文化。

陶寺,是中华文明走向“以中原为中心”的起点。实际上,整个龙山时期,真正强势兴起而发展出早期国家水准的社会、能够代表当时东亚最高发展水平的只有两个聚落:持续兴盛的晋南的陶寺集团和新兴的陕北高原上的石峁集团。

在“以中原为中心”形成过程中,庙底沟二期以来中原地区出现的一个显著的文化现象,即周围地区文化因素涌入:北方长城地带的文化南下、屈家岭—石家河文化北上、大汶口西进。处在封闭区域的陶寺遗址,广泛吸收外来的文化因素的刺激,以大汶口文化西进最具代表性。大汶口文化有发达的陶器制作水平,率先发展出快轮技术。这些主要起源于东南部地区、作为礼器的精制陶器进入陶寺等地。

海岱地区大汶口文化向西,主要路线有两条:一是取径晋东南(上党台地),从蜿蜒曲折的山河之间穿过;二是沿中原一带西行,进入运城盆地、临汾盆地。

晋东南路线的首尾两端,有诸多遗址如珍珠串连。河南辉县孟庄遗址,北接“太行八陉”中滏口陉(壶口县)。在孟庄遗址,发现过海岱地区的文化因素;在沁河中游距今4700年左右的阳城贾寨遗址,赵辉于2021年发现了庙底沟二期文化早期的房址,年代和大汶口文化焦家遗址接近。

从山东焦家遗址、河南辉县孟庄遗址、山西阳城贾寨遗址,到沁水八里坪遗址,大汶口文化取径晋东南的西进路线清晰。

八里坪遗址作为东西交流的“中转枢纽”

八里坪遗址作为东西交流的“中转枢纽”

赵辉说,“从交流的路线来看,东西方之间交流很早就开始了,一直到龙山晚期。龙山晚期,八里坪遗址发现了东方海岱文化因素的字母口罐、圈足簋和圈足盘等。”

八里坪遗址发现了10座墓葬。对5例墓主牙釉质同位素分析得知,有3例来自外地。这3例外地人口,2例来源与淮河上游及海岱地区接近,1例与临汾盆地接近。赵辉推测,这与当时海岱地区龙山文化人群向晋东南迁移有关。

陶寺文化主要分布在临汾盆地,在南部的运城盆地有周家庄遗址。大汶口西进的中原路线存在不利因素。“如果从中原地区过去,需要经过运城盆地,而当地主要是三里桥文化,属于是另一大集团。东来的人群不大可能从这一集团借道穿过去。”赵辉说,“那么,走晋东南就更加方便。当然不排除中原路线的可能。”从中原腹地进入晋南的路线也有学者研究。

八里坪遗址处在东方海岱地区文化因素和人群向西传播、移动的交流通道上,对陶寺文化的形成,发挥了“中转枢纽”的作用。

1986年公布为山西省级文物保护单位

1986年公布为山西省级文物保护单位

在漫长的“龙山化”过程中,中原社会持续借鉴周边地区首先发展起来的等级制度、社会秩序相对应的物质表现方式,目的是用来调和自己社会中越来越激化的阶级矛盾。实际上,“以中原为中心”新的社会秩序构建,是在十分动荡的社会环境下完成。

考古学家、北京大学教授赵辉(与八里坪遗址考古领队赵辉同名)有文章指出,在中原地区以外的其他地区,最大型的遗址通常就是聚落群中的中心聚落。这类聚落往往建有城垣一类的大型公共工程,城垣使用时间较长,比如山东、苏北一带的大汶口至龙山文化的城址,绝大部分经过一至二次的扩建。

与之区别明显,中原地区很多建有城垣工程的遗址的位置并不在聚落群的中央,其面积在聚落群中也不突出,群落中往往还有规模更大却无城防的聚落。仰韶文化晚期,中原腹地出现了郑州大河村、荥阳青台、巩义双槐树等,环壕聚落的面积均超过50万平方米;中原发现的几座城址的使用时间相对较短,看不出扩建的迹象。这意味着中原地区地方势力的中心经常发生转移。

二里头文化云雷纹残片 八里坪遗址出土

学者普遍认识到,中原龙山时代,战争次数频繁,激烈程度加强。借助这一视角,或许外界可以更加理解八里坪遗址覆灭的时代背景。

龙山晚期,晋东南的东西互动和南北交流的态势更加明显。此时,八里坪遗址辉煌的象征“三重环壕”,内壕沟内被破坏,中壕沟、内壕沟被填平。2023 年至 2024 年,八里坪遗址的东南部清理了9座龙山晚期的陶窑和1座处理残次品的袋形坑。这一区域从庙底沟二期文化晚期聚落的高等级建筑区,沦为龙山晚期的制陶作坊区。

这些陶窑成排有规律分布,应是规划而成。“目前已无法判断,陶器到底给谁供应。烧制陶器的器型非常一致,属于位于东南方向的豫北冀南的后冈二期文化的典型器物。“赵辉说。

八里坪遗址属于陶寺文化吗?

八里坪遗址包含庙底沟文化二期晚期、龙山晚期、二里头时期文化遗存,八里坪遗址的年代距今4300~3800年。陶寺遗址距今4300~3900年。

八里坪遗址西距陶寺遗址和陶寺文化重镇周家庄遗址均为90公里。

时空如此接近的两处遗址,陶寺和八里坪有什么关联?作为大汶口西进的“晋西南通道”的八里坪遗址,是否从属于陶寺文化?

八里坪遗址位置示意图 赵辉供图

目前所知,陶寺文化的分布范围仅有临汾盆地和运城盆地东北部以周家庄遗址为主的区域。有学者提出,陶寺分布范围及影响范围似乎和它的地位不匹配。倘若八里坪遗址是陶寺文化的一部分,对于认识陶寺文化的分布范围将是极大突破。

“经过近些年的系统调查,陶寺文化其实仍然未脱离原来所认知的范围。”赵辉说,“八里坪遗址和陶寺文化典型遗迹有相似之处。在去年底召开的‘山西沁水八里坪遗址考古新发现专家研讨会’上,已经有学者提出八里坪遗址属于陶寺文化。未来,可能也不乏相关观点。但是,我认为八里坪遗址应不属于陶寺文化,而是带有强烈的晋东南本地特征,八里坪遗址和以东区域文化的关系更加密切。”

晋东南存在的“有领环”的文化认同,和晋西南陶寺、清凉寺、下靳墓地为代表的“无领”的玉环不同。

陶寺遗址出土“无领环”拍摄于陶寺遗址博物馆

白陶鬹足(有海岱地区风格) 八里坪遗址出土

陶器是判断文化归属的基本器物。八里坪遗址陶器有别于陶寺文化之处,主要有三点:

一是,陶器更加带有“晋东南”特质。在八里坪遗址第二期即龙山晚期阶段(距今约4100~3800年),陶器中磨光黑皮褐胎陶占比较多。无论组合还是器形特点,总体文化面貌表现出多元性特征,但表现出与长治小神遗址更多的相似性,更多显示出太行山腹地内部文化面貌的一致性。

二是,典型陶器的细节差别。八里坪遗址与陶寺典型遗存有差异。陶寺中期,受晋中地区出现的斝式鬲的启发,临汾盆地开始制作形制多样的陶鬲。与其他形式的鬲不同,直口平唇肥足鬲只流行于陶寺文化的晚期,并且随着该文化的衰落而消失,是陶寺文化晚期的标志性器物。与此同时,八里坪遗址第二期遗存中,口沿外加厚的斜方唇肥足鬲是重要的指标性器物。

直口平唇肥足鬲 陶寺遗址出土

口沿外加厚的斜方唇肥足鬲 八里坪遗址出土

更不要说,陶寺文化的标识性器物(扁壶,以“朱书扁壶”最为典型),完全不见于八里坪。

三是,八里坪遗址的鬲的口沿外贴泥条附加堆纹、压印绳纹的装饰风格,不见于陶寺遗址。这种装饰出现较早,源头最早可以追溯到龙山初期的晋中地区,沿沁河河谷向南传播,向西到了晋西南的临汾与运城两个盆地交界地区,向南则影响到了沁河下游的济源盆地。周家庄遗址已经受到八里坪所处沁河中游地区受到影响,特别的是,在晋中地区影响下形成以临汾盆地为核心的陶寺文化主体(陶寺遗址)却未接受口沿外贴泥条附加堆纹、压印绳纹风格。

在口沿外贴泥条附加堆纹、压印绳纹风格上,为什么会出现陶寺遗址“独善其身”的现象?

在“以中原为中心”形成过程中,中原各个聚落,在接纳外来因素的方向或程度上各不相同。即便相距不远的两个聚落,也存在较大差异。

北京大学教授赵辉提供了一个解读的视角。他在相关文章中指出,禹州瓦店聚落群中,有较多的江汉地区的文化因素,而相距不远的登封王城岗聚落群中,这类外来影响就显得比较微弱,“由此可以推测,在中原地区,来源或背景不同的各种势力之间的冲突和重组也许是经常发生的事情,而这进一步加剧了中原地区的动荡不安。”

“以中原为中心”浩浩荡荡大势之下,无论是八里坪遗址陶器的类型、特殊的装饰风格在保持晋东南基础上的多元化,以及遗址从区域中心从区域中心聚落衰落为普通聚落而走向消亡……八里坪遗址所呈现出的复杂面貌,为人们认识中华文明的形成首次提供了来自晋东南丰富而独特的视野。

参考资料

赵辉:《从八里坪遗址看晋东南与晋西南龙山时代文化交流与互动》,《文物季刊》,2024年2期

赵辉等:《山西沁水八里坪遗址环壕聚落》,《文物季刊》,2023年第3期

戴向明:《何为中原——新石器至青铜时代中原文化区的新认识》,《考古学报》,2025年第1期

赵辉:《中国的史前基础——再论以中原为中心的历史趋势》,《文物》,2006年第8期

图片 |赵辉、杜广磊

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号