作者 颜歆窈 中国古代建筑彩画源远流长、博大精深,其中官式彩画更是以其纹饰寓意清晰、等级严明规范、工艺用料考究而成为中国古代建筑彩画的典范,具有极高的艺术价值和丰富的文化内涵。

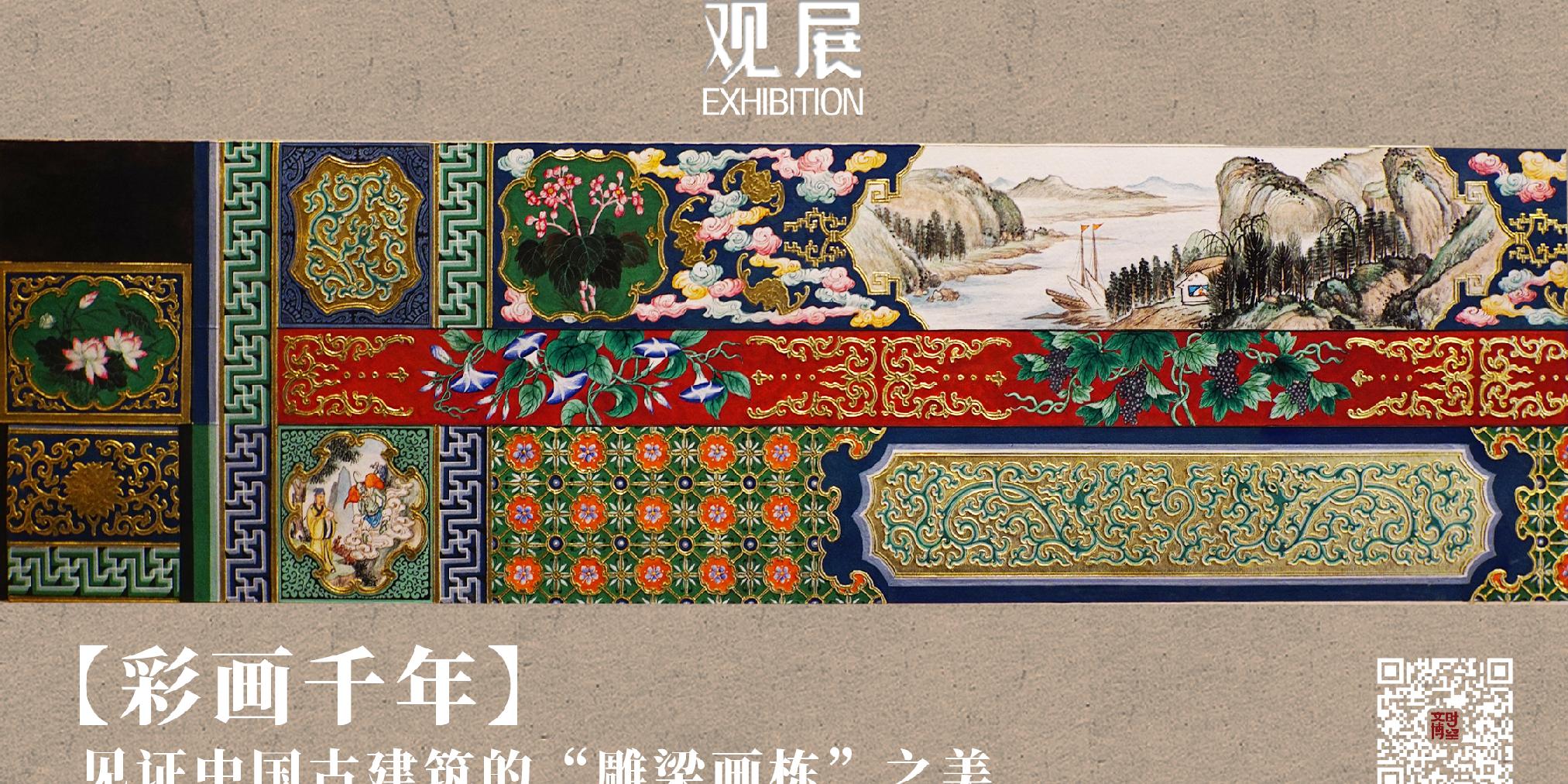

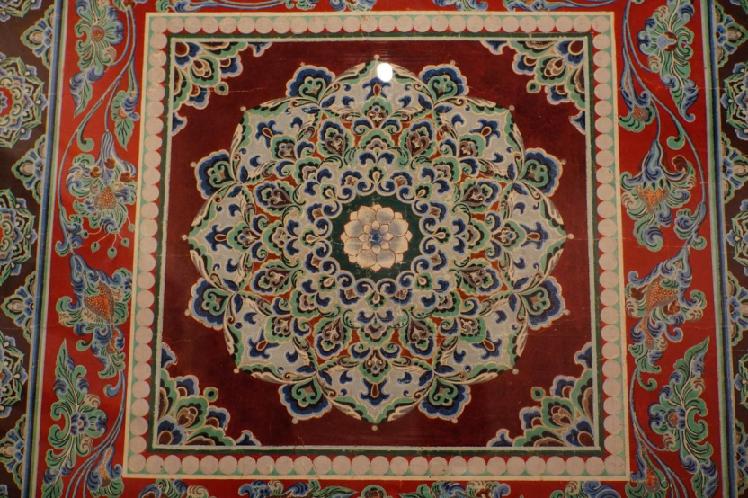

故宫博物院不仅是明清官式建筑彩画的宝库,更是中国古代建筑彩画艺术延绵千年、生生不息的历史见证。永寿宫展厅的“彩画千年——中国官式彩画传承与创新展”在前殿的“守正”板块遴选了43件自隋代至清代的中国官式建筑彩画代表性作品的临本和彩画小样,以时代为主线,从构图、纹饰、色彩、工艺等方面勾勒出中国官式彩画发展演变的历史脉络,让观众感受千年彩画艺术的独特魅力。

彩画工艺

中国古代不同时期的彩画工艺具有不同的特点,涉及绘制手法和所使用的工具(乳粉筒子、粉尖子、皮尺、金夹子,毛笔、油画笔,捻子等),也涵盖绘制顺序、遍数等内容。

清代早中期工艺种类

清代早中期工艺种类

颜料样本

颜料样本

骨胶,用于调剂彩画颜料的粘结剂

骨胶,用于调剂彩画颜料的粘结剂

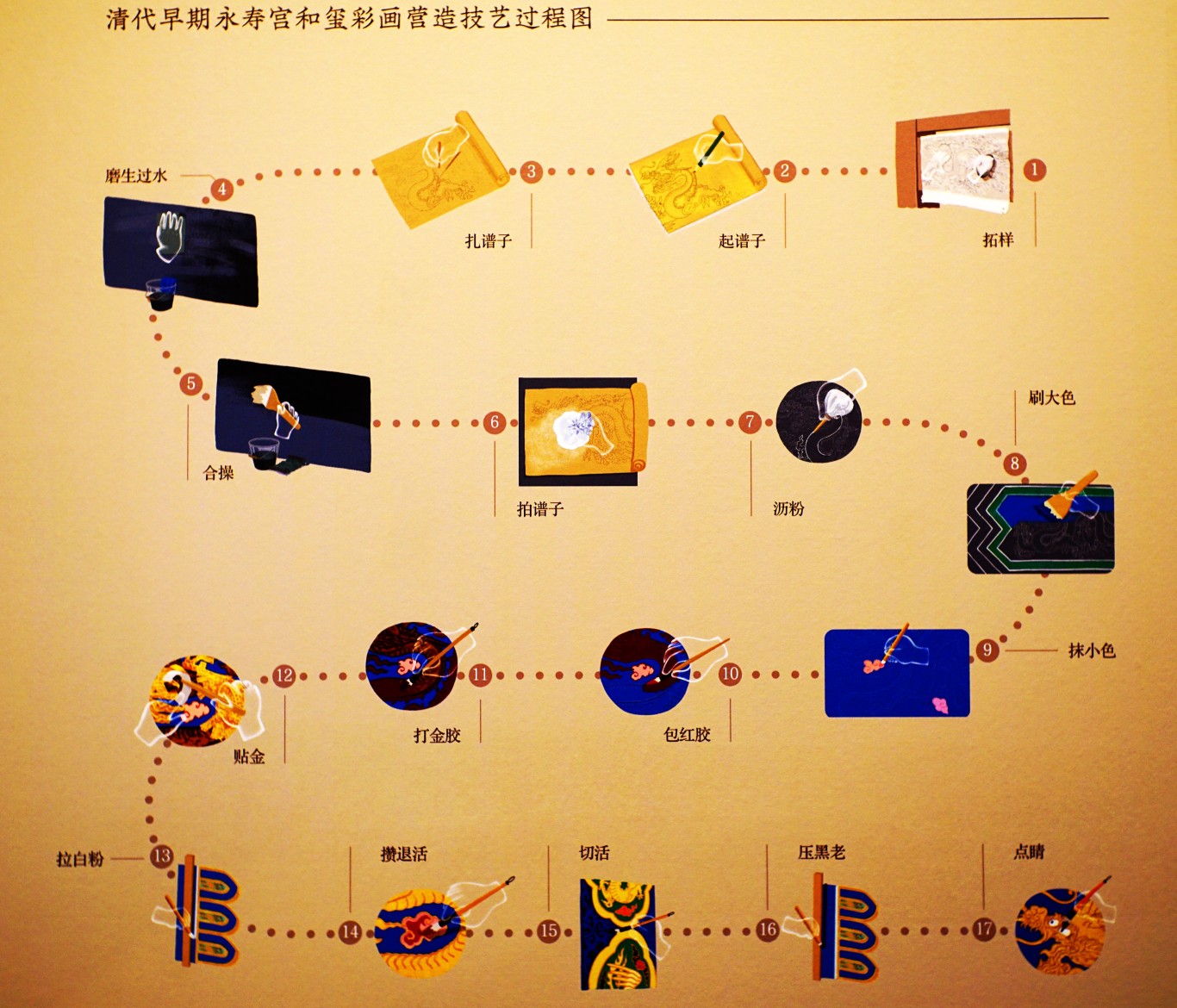

早期彩画工艺以宋代官式彩画中的五彩遍装为代表,绘制工艺大体可分为衬地、衬色、叠晕与剔地四个步骤。到了明清时期,彩画工艺更加复杂,清代官式彩画的工艺水平更是发展到巅峰,采用多种不同的绘制技法,例如,清代早期永寿宫和玺彩画的技法过程就包括了拓样、起谱子、扎谱子等17道工序,工序繁复、用料考究。

清早期永寿宫和玺彩画营造技艺过程图

清早期永寿宫和玺彩画营造技艺过程图

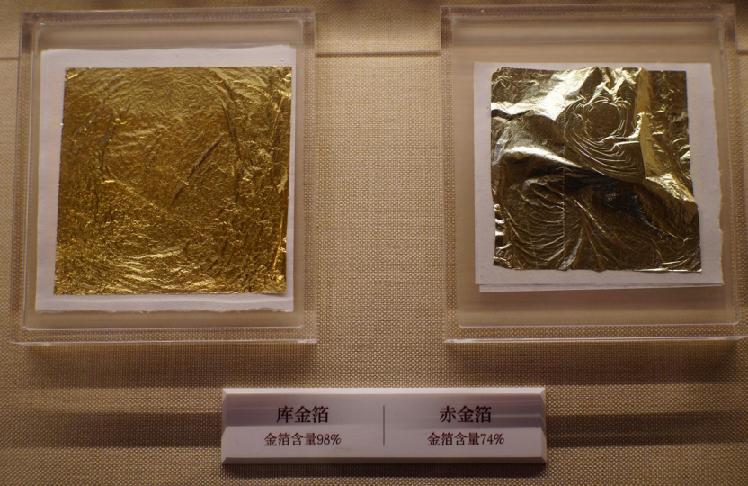

该部分展出的永寿宫内檐西番莲灵芝找头龙凤和玺彩画最突出的特点就是使用了“赤金”和“库金”两种不同含金量的金箔,来丰富纹饰的用金层次,这是清代早中期常用的“两色金”工艺。学者根据清工部《工程做法》记载推测,两色金工艺在贴金箔前采用不同的衬色材料,“赤金”使用彩黄,而“库金”使用的是南片红土。

清早期 永寿宫内檐西番莲灵芝找头龙凤和玺彩画复原样板(局部)

故宫博物院供

库金箔(金箔含量98%)和赤金箔(金箔含量74%)

敦煌彩画:锦绣华章

敦煌莫高窟保存有自十六国时期至元代以来的735座石窟、45000平方米壁画和2400余身彩塑,是中国早期彩画装饰图案的艺术宝库。敦煌彩画的风格从大体上可分为早、中、晚三个时期,早期粗犷潇酒,中期富丽高华,晚期繁丽清雅。其纹饰造型、工艺技法与色彩规律深刻影响了后世的官式彩画。

盛唐 莫高窟第217窟莲花藻井(复制品,局部)

敦煌研究院藏

莫高窟第217窟是敦煌盛唐前期的代表性石窟,藻井中心莲花由桃形瓣、叶形瓣、云形瓣三层交错形成复合边饰,纹饰层次繁复、色彩富丽,其正方回字形构图后来发展成为北宋官式平棊彩画的典型构图。

隋 莫高窟第427窟人字批脊枋莲花伎乐童子彩画(复制品,局部)

隋 莫高窟第427窟人字批脊枋莲花伎乐童子彩画(复制品,局部)

敦煌研究院藏

莫高窟第427窟人字批脊枋莲花伎乐童子彩画堪称敦煌隋代“五彩遍装”彩画的经典之作。以大绿为地,图案饰以土红、粉红、浅绿、鹅黄及粉线。以波浪状翻卷枝条贯穿全图,以忍冬叶和荷叶为辅,二方连续的波状构图后来发展为唐宋官式彩画植物花纹的典型构图。

晚唐 莫高窟第196窟主佛背屏双凤衔花边饰彩画(复制品,局部)

敦煌研究院藏

莫高窟第196窟主佛背屏双凤衔花边饰彩画是敦煌晚唐“五彩遍装”彩画的代表作品。以土红为地色,纹饰以青、绿、土红、黄四色叠晕。画中的海石榴花是唐代彩画的新样式,在唐宋时期广为流行,花头在明清时期演变为旋子彩画的“旋花”。

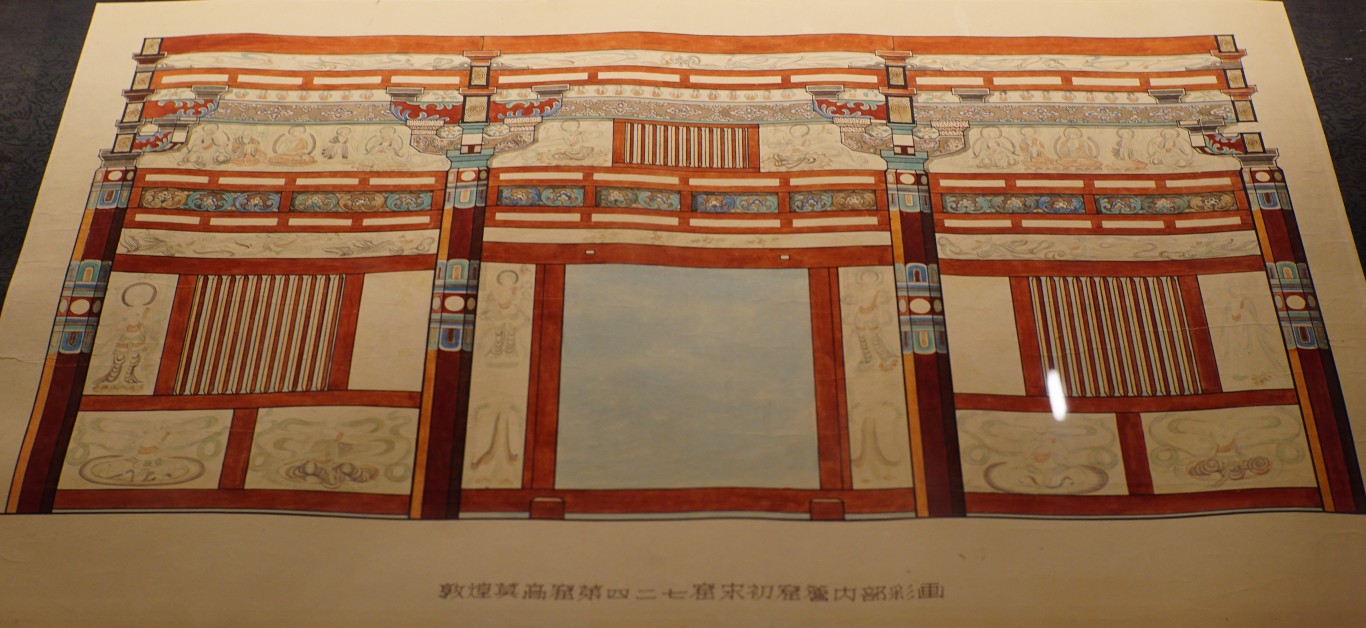

北宋 莫高窟第427窟窟檐内侧彩画

北宋 莫高窟第427窟窟檐内侧彩画

敦煌研究院藏

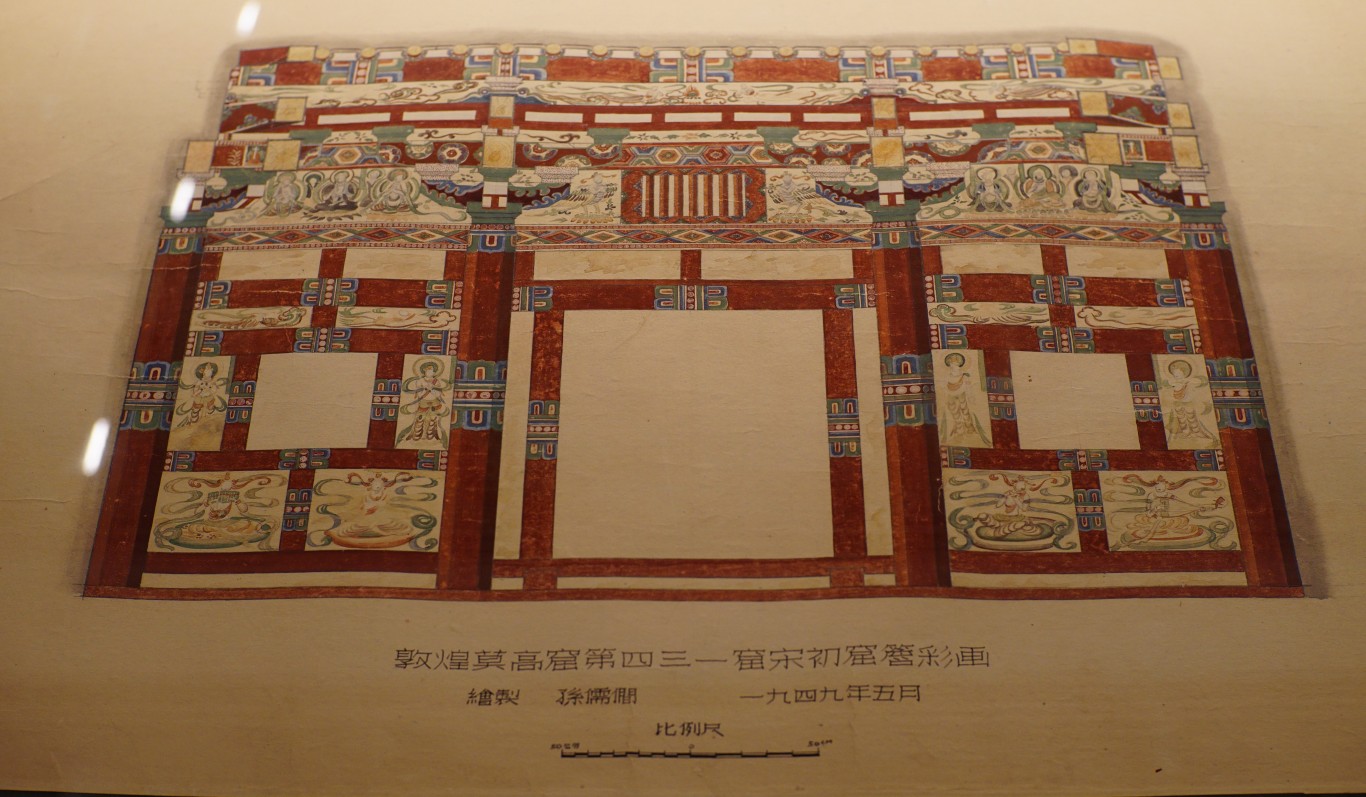

北宋 莫高窟第431窟窟檐内侧彩画

北宋 莫高窟第431窟窟檐内侧彩画

敦煌研究院藏

值得注意的是,莫高窟第427窟窟檐内侧彩画和第431窟窟檐内侧彩画都出现了“七朱八白”的变体,分别为“五朱四白”和“六朱五白”。“七朱八白”是宋代丹粉刷饰彩画工艺,以阑额构件为核心载体,采用广漆与瓦灰进行批灰打磨,按构件尺寸划分为七段隔区,用生漆料水进行红白双色涂刷,形成七段朱色间隔八段白色的经典范式,“凡额上壁内影作,长广制度与出跳分数皆准此”(宋《营造法式》)。

唐辽宋彩画:庄丽正雅

唐辽宋时期彩画品种丰富,纹饰造型极富创造性与艺术生命力,是中国建筑装饰艺术史上的高峰。唐代彩画继承了魏晋南北朝时期的飘逸造型和烂漫色彩,并吸收外来宗教文化的艺术特点,创新出海石榴花等新式纹样。

晚唐 佛光寺东大殿前檐内槽彩画复原图

晚唐 佛光寺东大殿前檐内槽彩画复原图

故宫博物院供

晚唐 佛光寺东大殿额上壁彩画复原图

晚唐 佛光寺东大殿额上壁彩画复原图

故宫博物院供

辽代彩画可视为唐代彩画的延续,又与同时期的宋代彩画相互影响。奉国寺梁栿或栱底的“佛光纹”彩画是学界公认最具辨识度的一种辽代彩画纹饰。根据与大殿七佛塑像群的位置关系,彩画呈现出繁简各异的不同类型,突出体现了“放大光明”空间意识。

辽 奉国寺大殿佛光纹彩画复原图

辽 奉国寺大殿佛光纹彩画复原图

天津大学建筑学院供

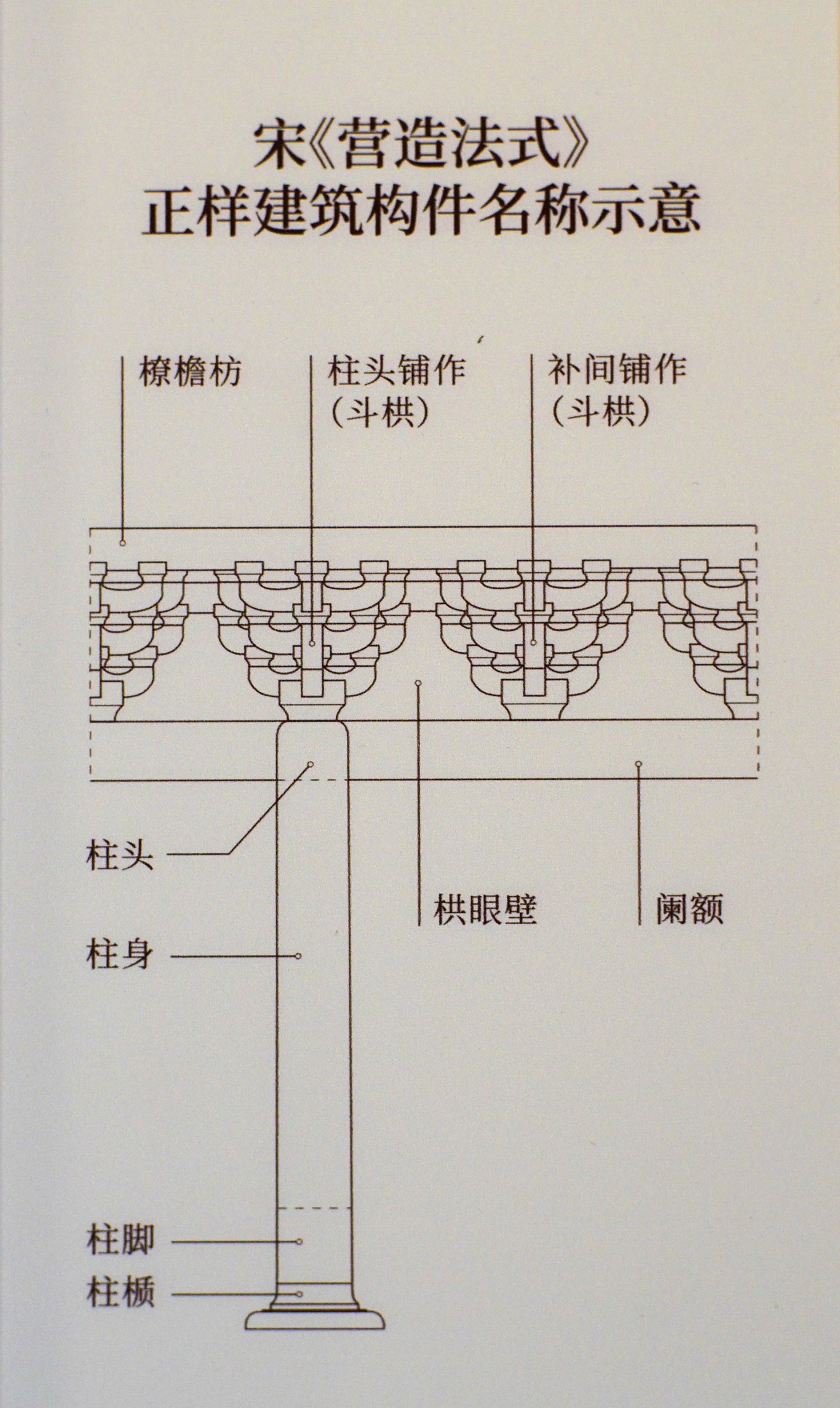

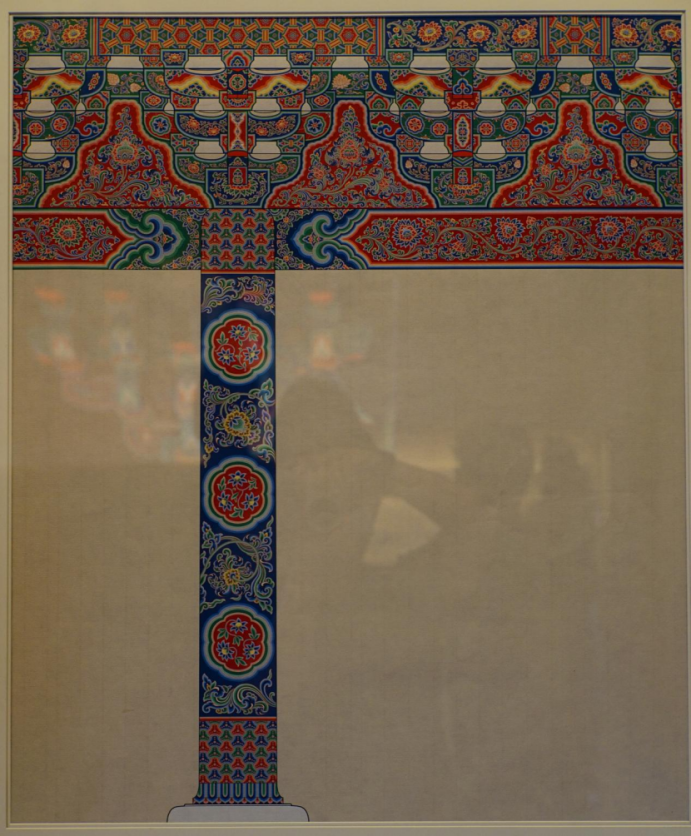

宋代全面继承了唐代官式彩画的风格,纹饰造型更加程式化,绘制工艺也更加精微考究。根据宋代官方颁布的《营造法式》记载,这一时期的官式彩画共有五彩遍装、碾玉装、青绿叠晕棱间装、解绿装及丹粉刷饰五种类型。

宋《营造法式》正样建筑构件名称示意

宋《营造法式》正样建筑构件名称示意

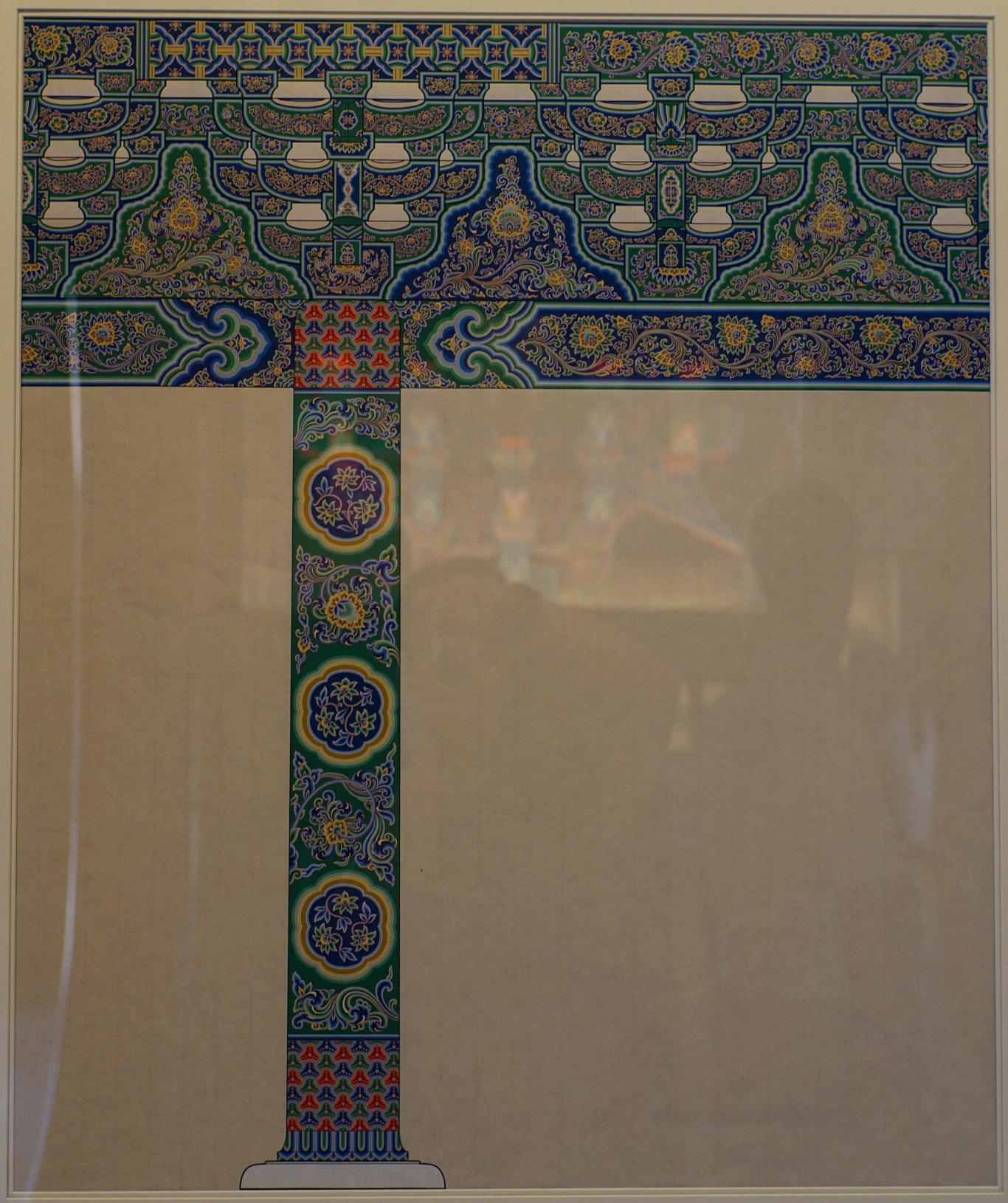

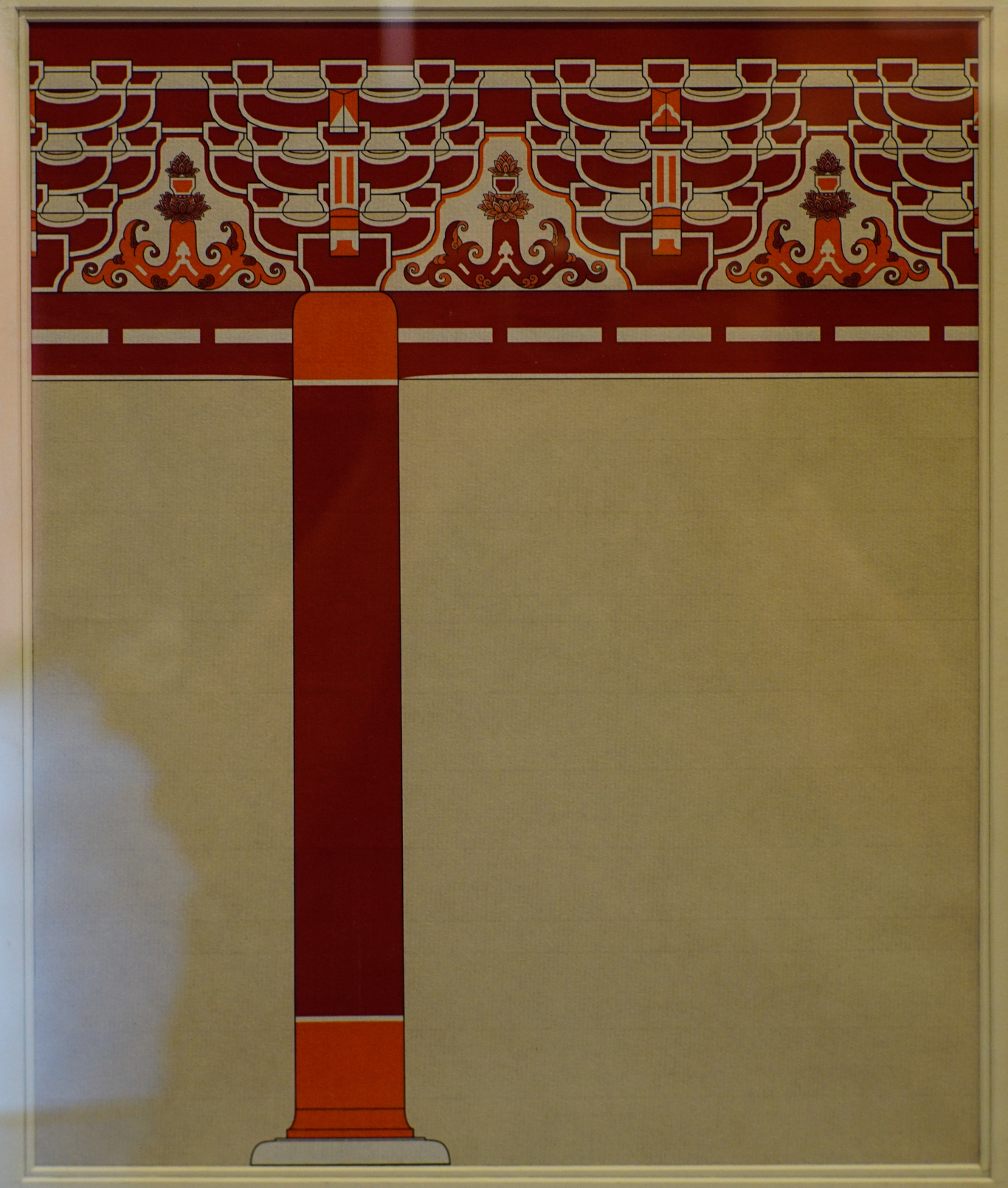

宋 《营造法式》彩画正样复原图(五彩遍装)

故宫博物院供

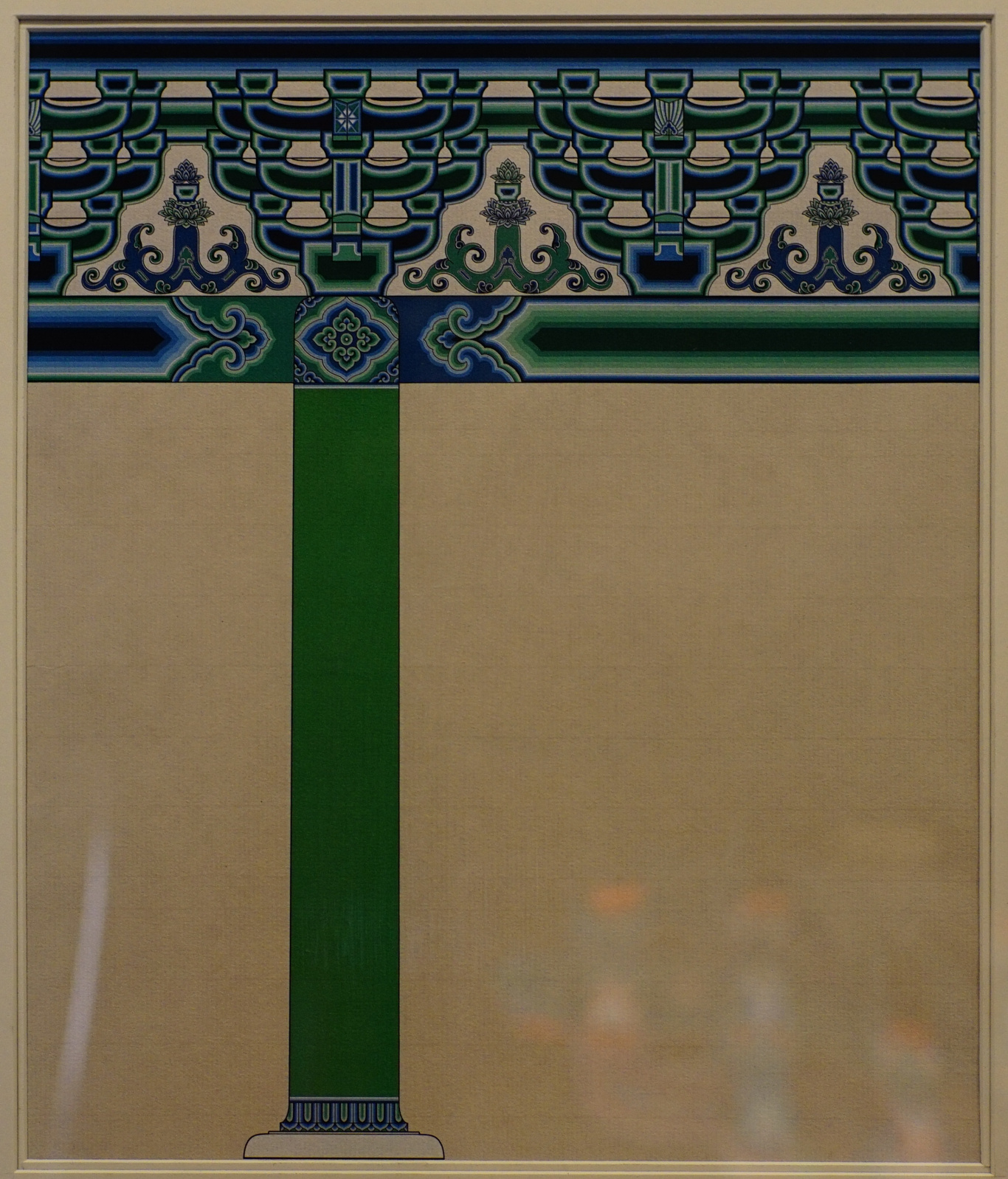

宋 《营造法式》彩画正样复原图(碾玉装)

宋 《营造法式》彩画正样复原图(碾玉装)

故宫博物院供

宋 《营造法式》彩画正样复原图(青绿叠晕棱间装)

宋 《营造法式》彩画正样复原图(青绿叠晕棱间装)

故宫博物院供

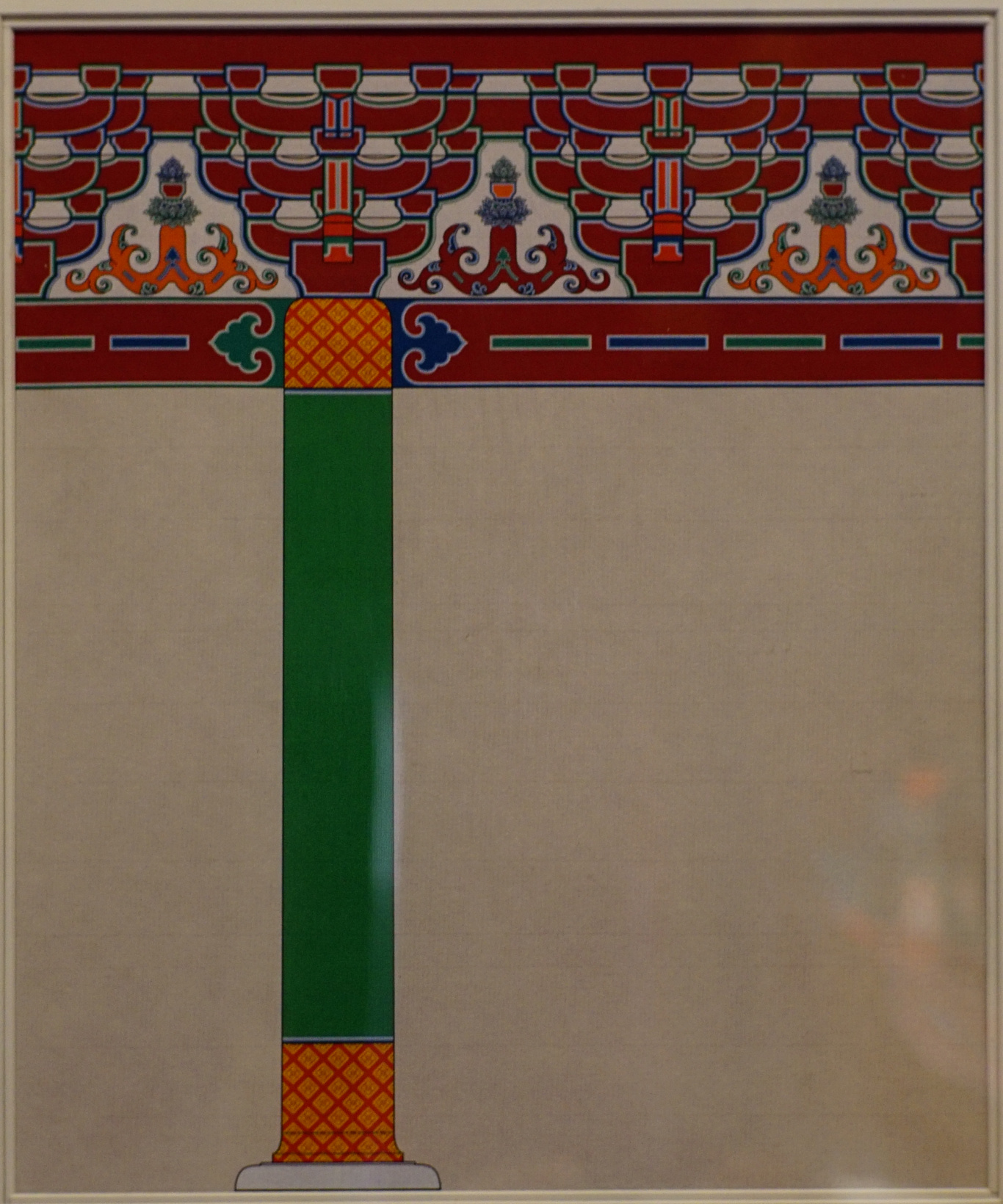

宋 《营造法式》彩画正样复原图(解绿装)

宋 《营造法式》彩画正样复原图(解绿装)

故宫博物院供

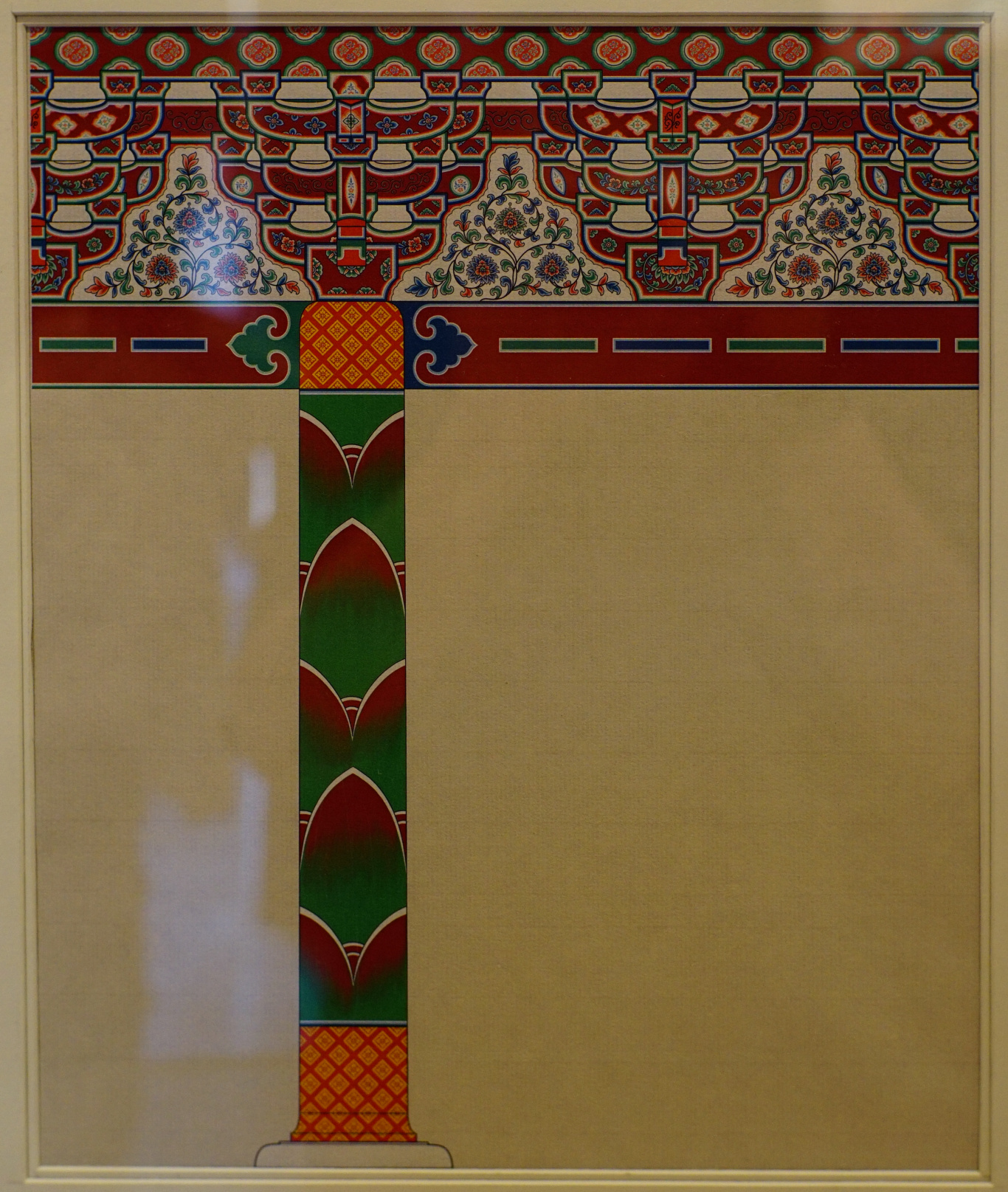

宋 《营造法式》彩画正样复原图(解绿结花装)

宋 《营造法式》彩画正样复原图(解绿结花装)

故宫博物院供

宋 《营造法式》彩画正样复原图(丹粉刷饰)

宋 《营造法式》彩画正样复原图(丹粉刷饰)

故宫博物院供

宋 《营造法式》栱眼壁彩画复原图(碾玉装)

宋 《营造法式》栱眼壁彩画复原图(碾玉装)

故宫博物院供

宋 《营造法式》“斗十八”碾玉平棊彩画复原图

宋 《营造法式》“斗十八”碾玉平棊彩画复原图

故宫博物院供

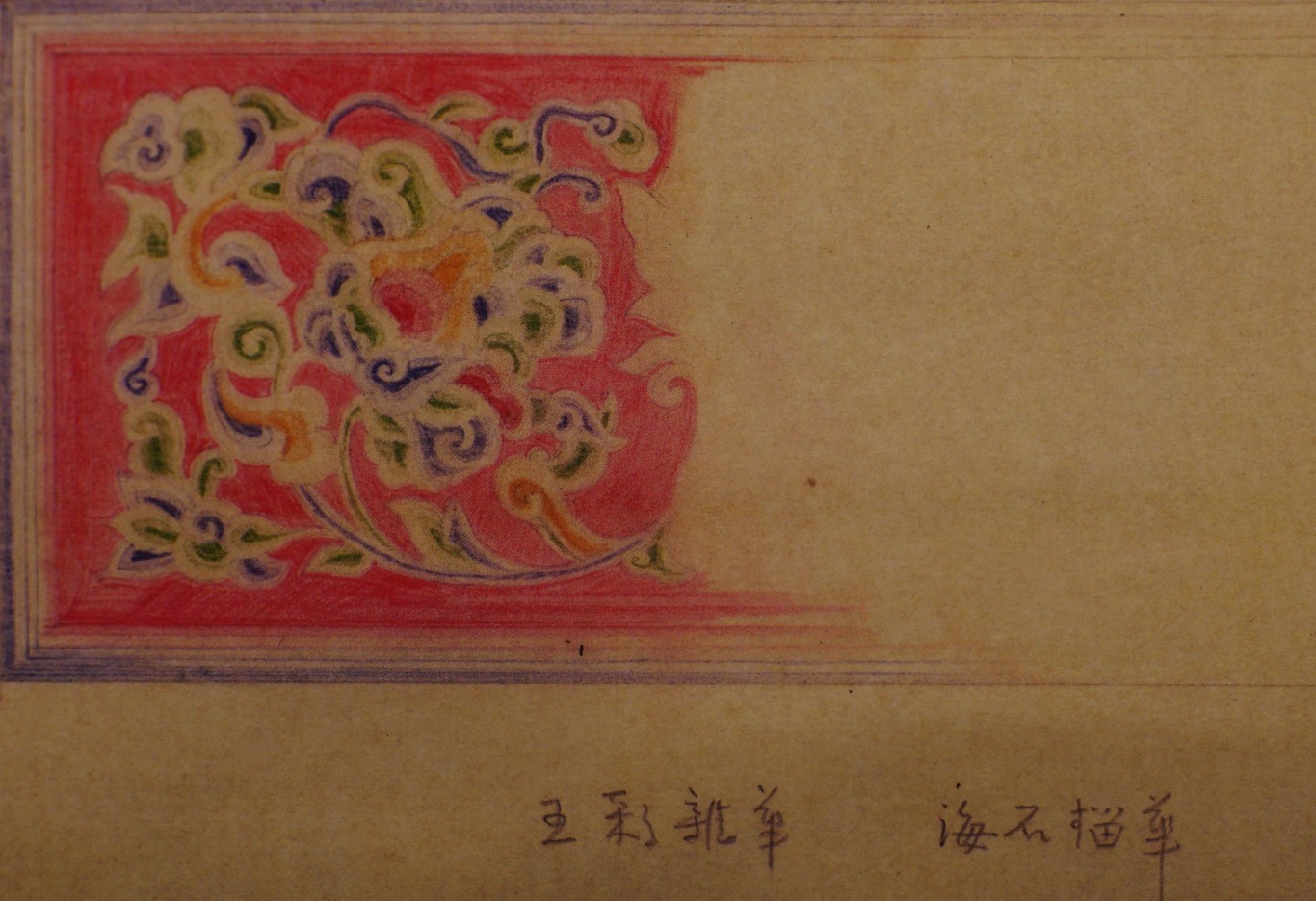

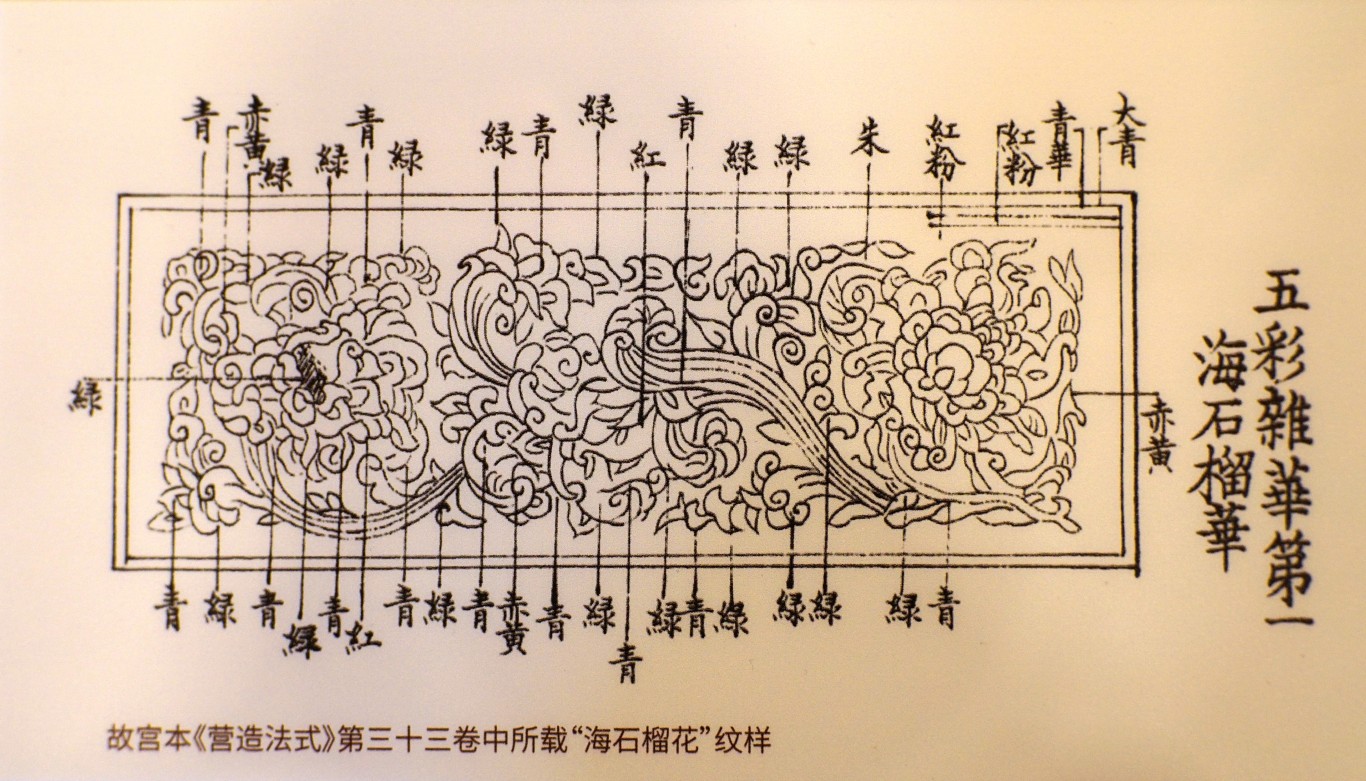

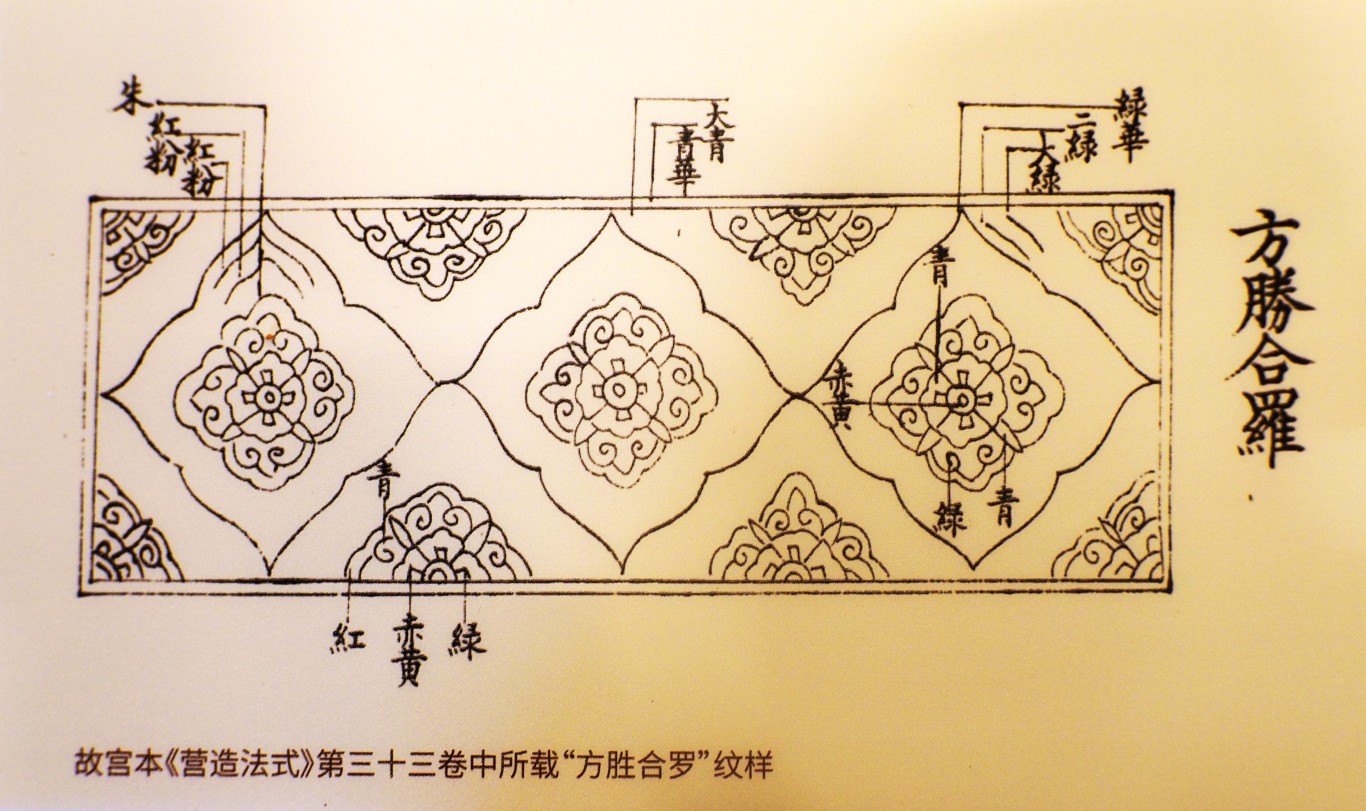

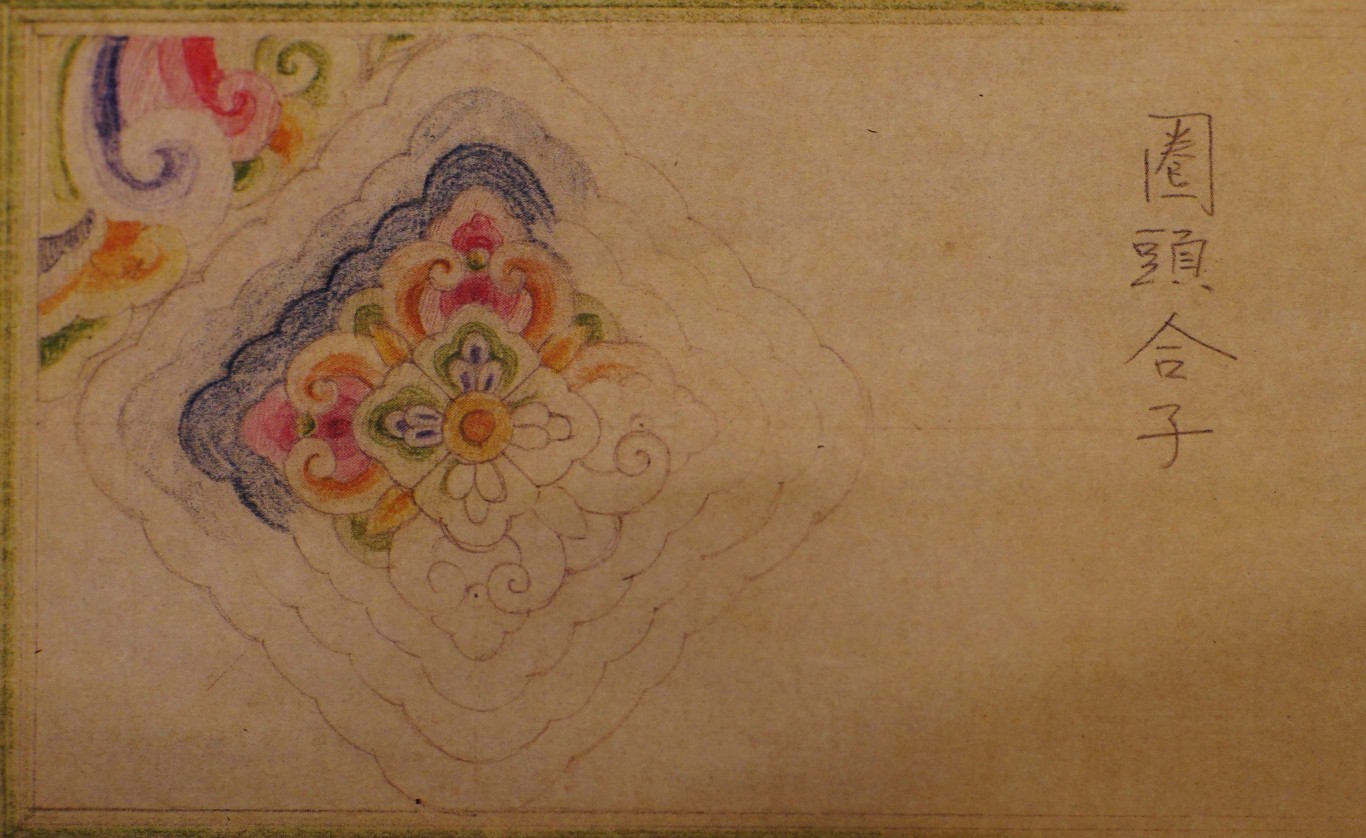

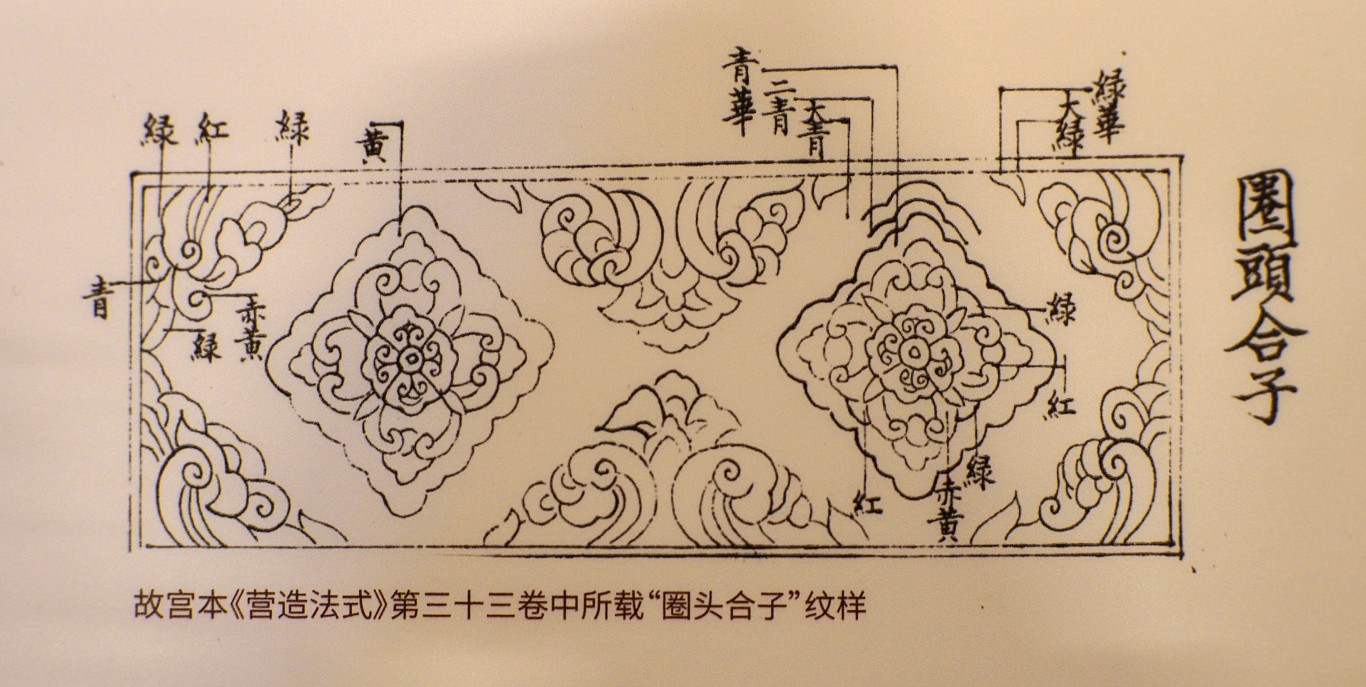

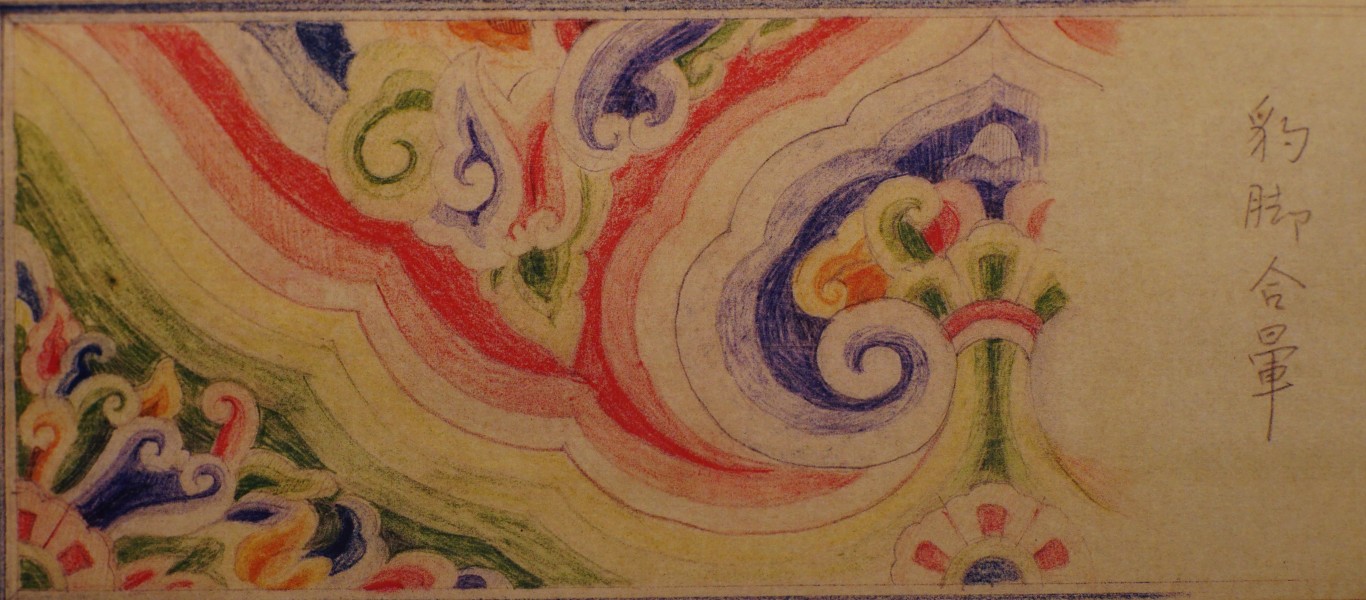

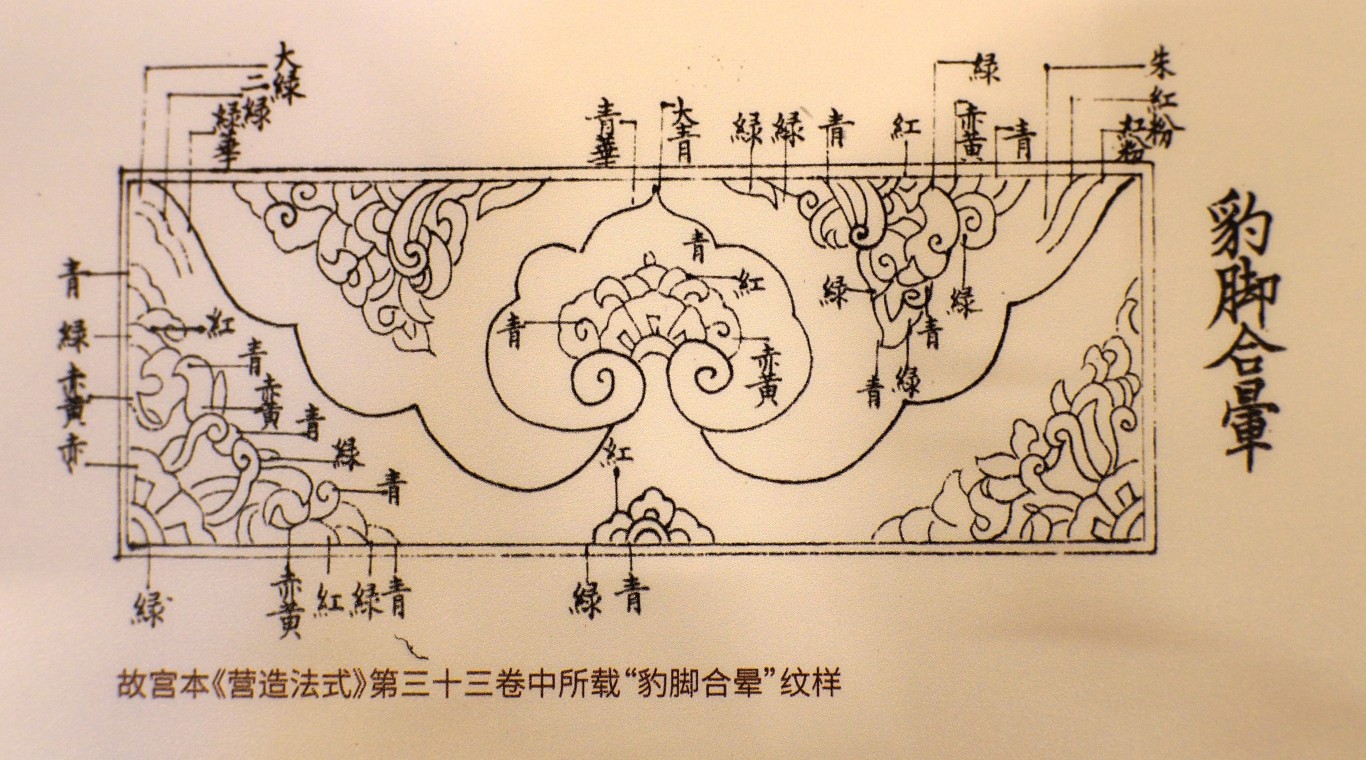

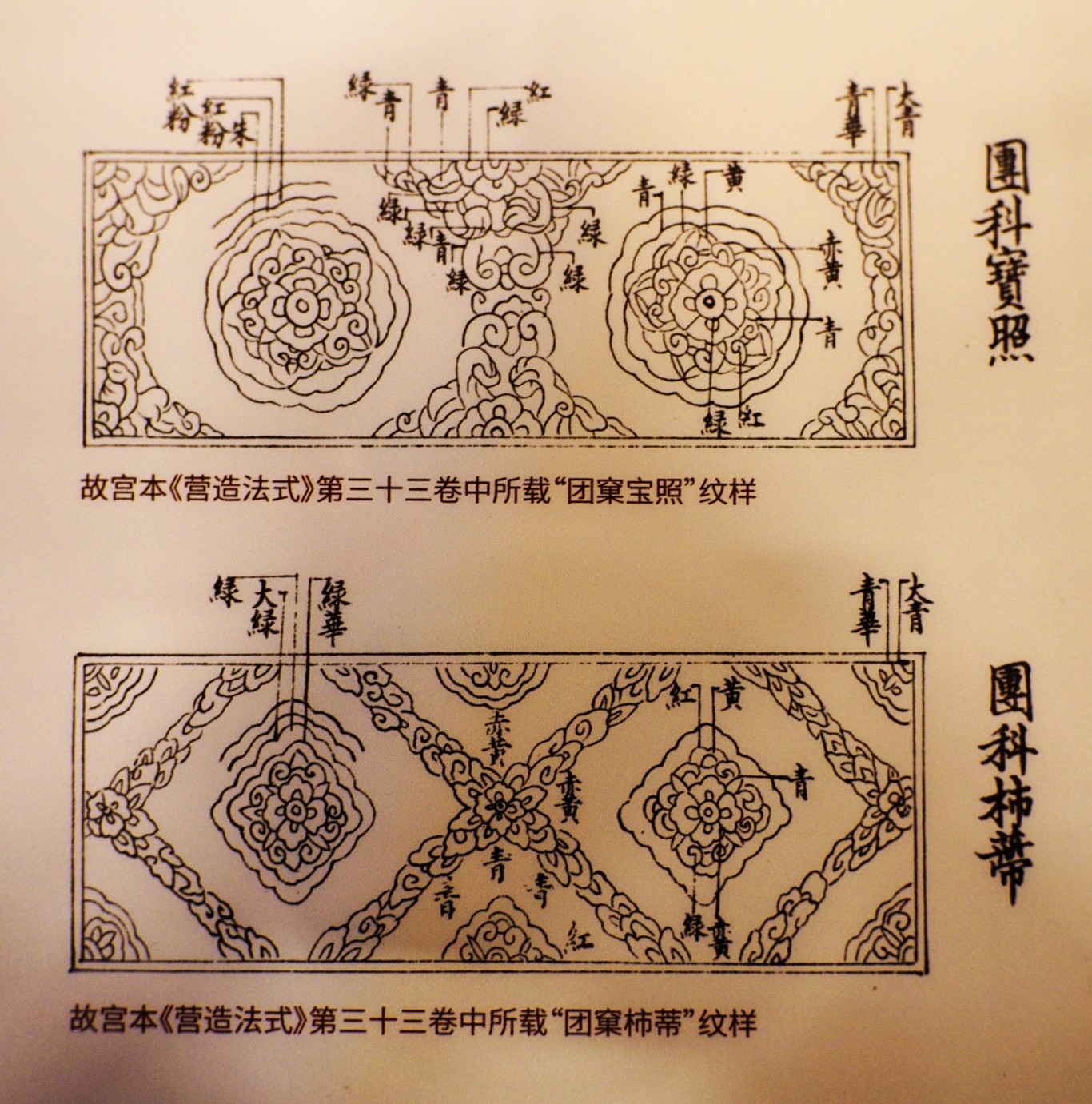

展览特别展出了梁思成先生研习宋《营造法式》所绘的彩画纹样草图,包括“海石榴花”“方胜合罗”“圈头合子”“豹脚合晕”“团窠宝照”“团窠柿蒂”等。

海石榴花(五彩遍装)研究草图

方胜合罗(五彩遍装)研究草图

圈头合子(五彩遍装)研究草图

豹脚合晕(五彩遍装)研究草图

团窠宝照(五彩遍装)研究草图

团窠宝照(五彩遍装)研究草图

团窠柿蒂(五彩遍装)研究草图

团窠柿蒂(五彩遍装)研究草图

元代彩画:粗犷豪放

元代彩画继承并发展宋制,色彩主基调为青绿冷色,五彩遍装仅用暖色进行局部点缀,整体风格清淡素雅。梁、檩、枋三类构件的彩画构图逐渐统一,梁栿彩画端头部分出现了明清彩画“旋瓣”元素的雏形。

元 阑额彩画小样(复制品,局部)

元 阑额彩画小样(复制品,局部)

中国文化遗产研究院藏

元 永乐宫三清殿内槽东面外侧阑额彩画(复制品,局部)

元 永乐宫三清殿内槽东面外侧阑额彩画(复制品,局部)

中国文化遗产研究院藏

元 永乐宫三清殿内槽南面外侧西次间阑额彩画(复制品,局部)

元 永乐宫三清殿内槽南面外侧西次间阑额彩画(复制品,局部)

中国文化遗产研究院藏

元代彩画遗存以永乐宫三清殿、纯阳殿彩画为代表,三清殿各类构件的彩画整体色调以青绿为主,体现由宋代冷暖并施逐渐向冷色调过度。纹饰种类丰富,有曲水纹、龙纹等,还在宋代如意头角叶的基础上加入旋瓣元素,开启了明代彩画以旋花纹为主题纹饰的序幕。

元 永乐宫三清殿明间神龛横剖面彩画复原示意图(局部)

元 永乐宫三清殿明间神龛横剖面彩画复原示意图(局部)

清华大学建筑学院供

明代彩画:简约中正

明代官式彩画建筑大部分由朝廷工部主持营造或派员监督,在纹饰、工艺、颜色等方面都规范严谨。纹饰造型以旋花和如意头为母题,色彩配置以青绿为主,局部以红色点缀。明早期用金节制,整体风格素雅简练,明晚期趋向华丽。明初方心头为“一波三折”,明晚期方心头为“宝剑头”造型。

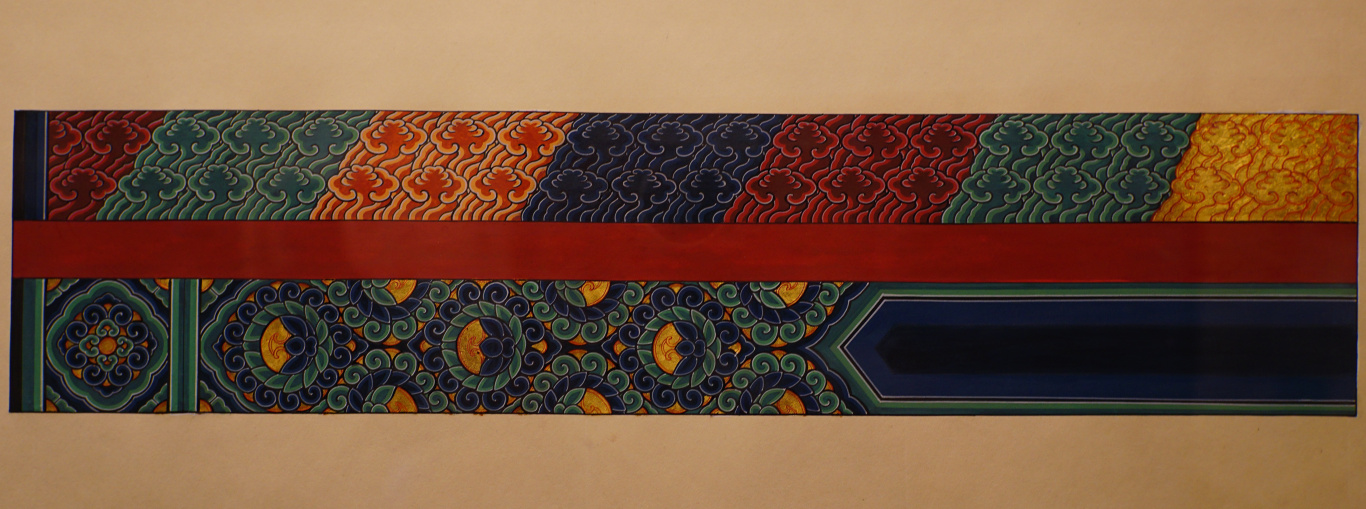

明早中期 南薰殿明间前檐内侧龙方金线石碾玉点金彩画小样

明早中期 南薰殿明间前檐内侧龙方金线石碾玉点金彩画小样

故宫博物院藏

紫禁城的南薰殿、储秀宫等多处建筑现存有不同时期的明代官式彩画,代表了明代彩画的最高成就。南薰殿内檐保留了较为完整的明代早中期高等级官式彩画,类型为金线石碾玉点金彩画。找头为一整两破旋花纹,旋花心为石榴头,头路瓣带翻瓣,二路瓣为凤翅瓣,是典型的明早中期旋花特征。

明 储秀宫明梢间内檐脊部、金部墨线石碾玉点金彩画小样

明 储秀宫明梢间内檐脊部、金部墨线石碾玉点金彩画小样

故宫博物院藏

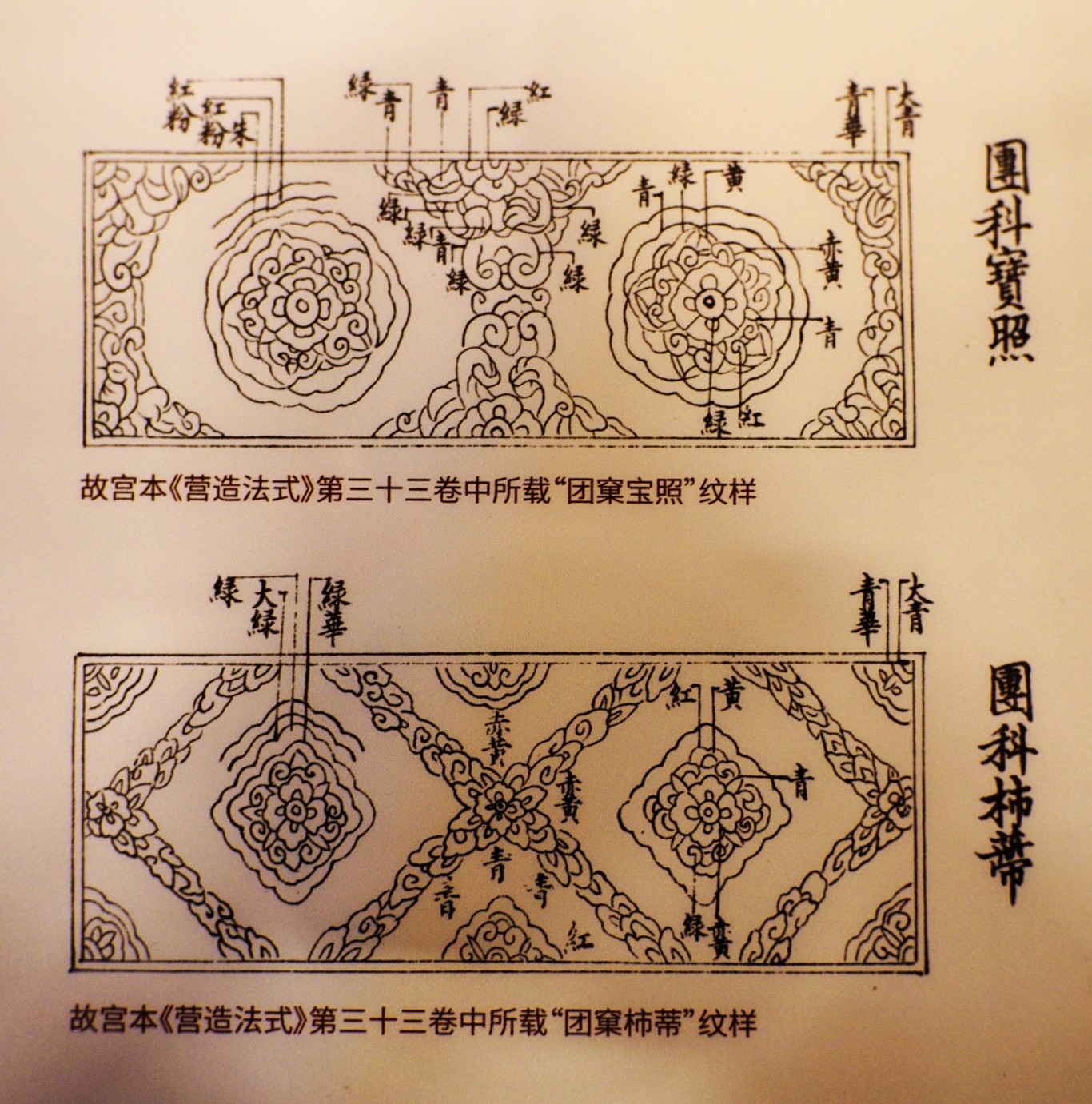

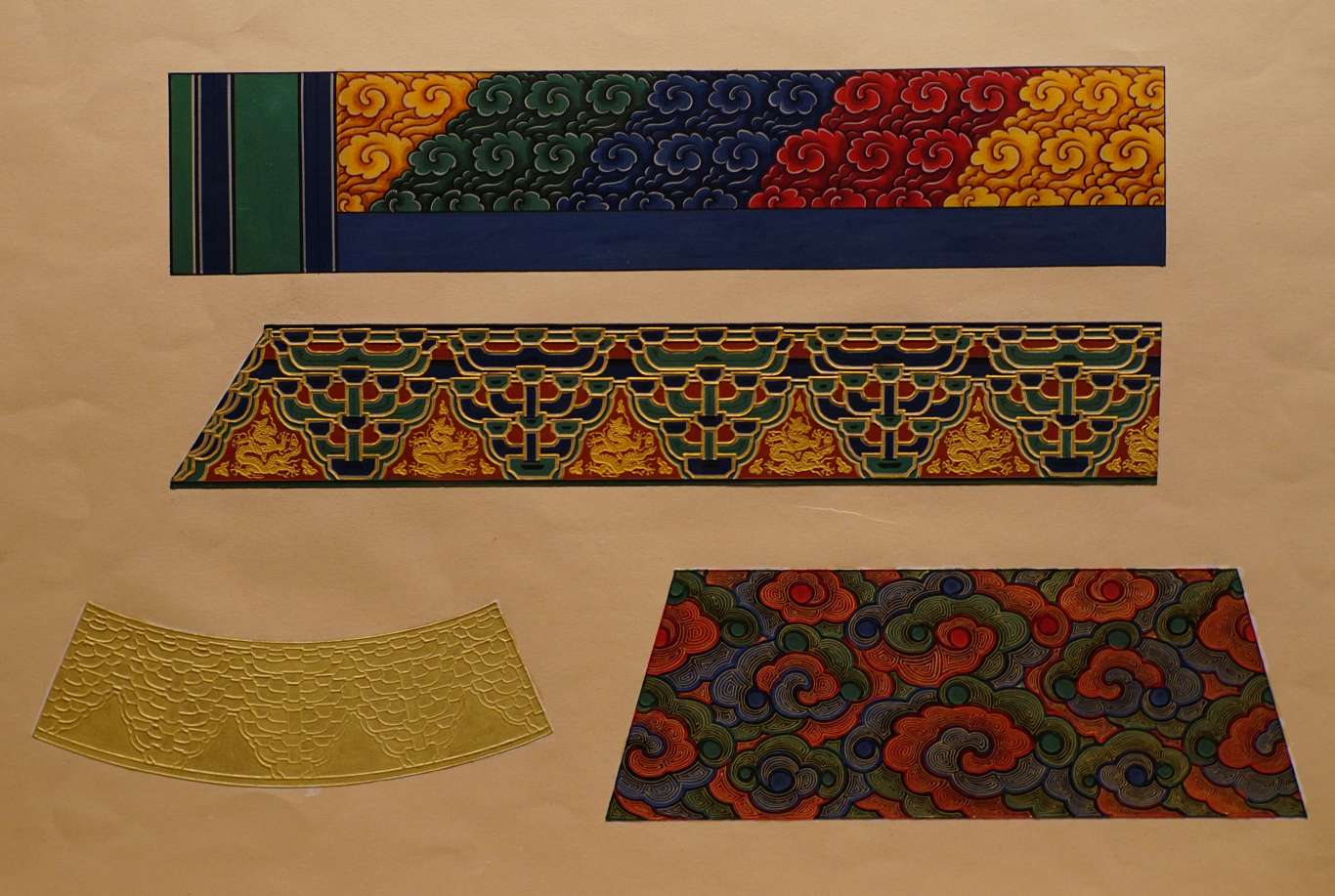

明早中期 南薰殿明间内檐脊檩五彩祥云彩画、斗栱彩画、藻井云纹彩画小样

明早中期 南薰殿明间内檐脊檩五彩祥云彩画、斗栱彩画、藻井云纹彩画小样

故宫博物院藏

这幅南薰殿明间内檐脊檩彩画绘制有五彩祥云纹,用来厌火祈福,是明代至清中期高等级官式脊檩彩画的典型特征。

明嘉靖 养心殿明间脊部彩画小样

明嘉靖 养心殿明间脊部彩画小样

故宫博物院藏

养心殿保留了明代中晚期彩画,找头以旋花为母题,花心是莲瓣托如意头,头路瓣为旋纹,二路瓣为叠压型花瓣,依构件长度,灵活设计为三组整破旋花组合。

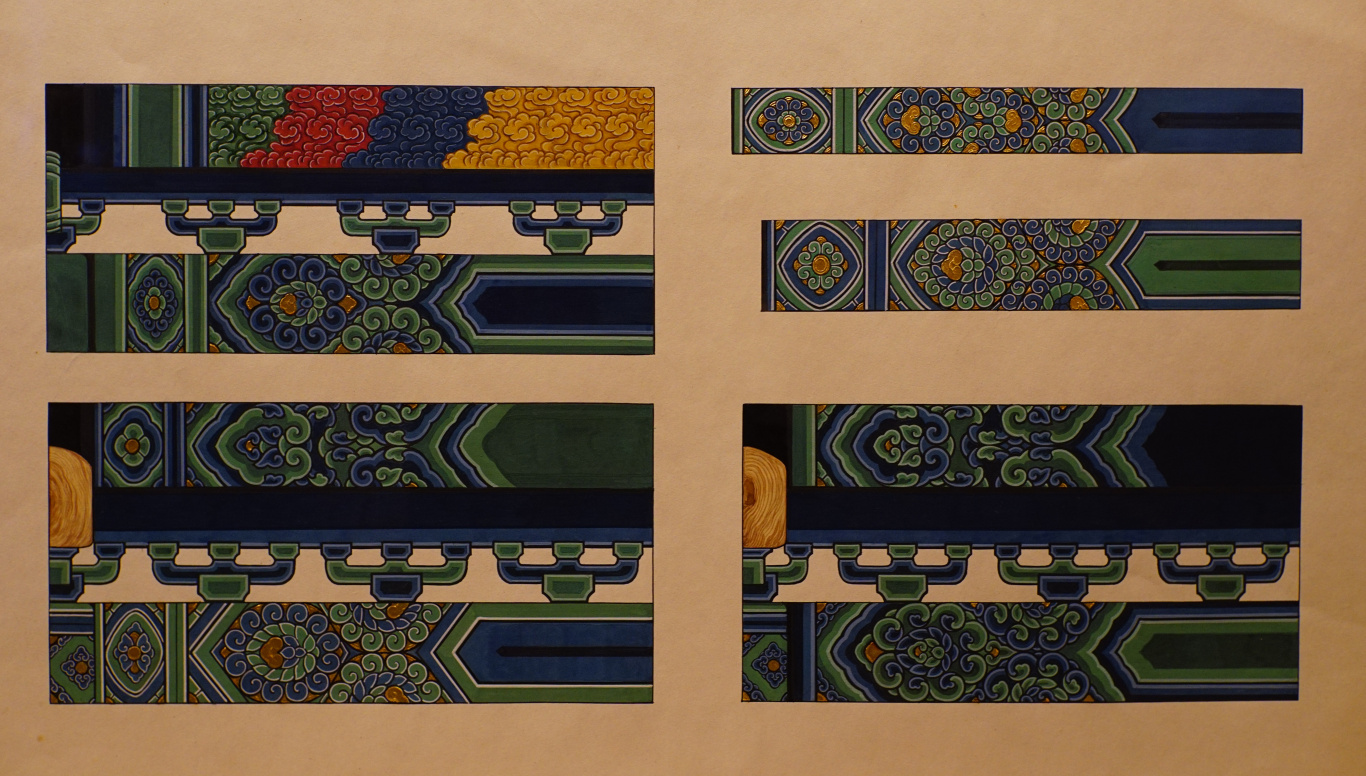

清代彩画:金碧辉煌

清代是中国建筑彩画发展史上的最后一个高峰期,彩画类型较明代大为拓展。根据纹饰的框架结构和题材,主要分为五大类别:以龙凤纹为主题的和玺彩画,以旋花纹为主题的旋子彩画,以吉祥寓意纹饰为主题的苏式彩画,以宝珠大卷草为主题的宝珠吉祥草彩画,以斑竹、爬蔓藤萝类植物为主题的海墁彩画。清雍正二十年,清工部颁布了《工程做法》,使得官式彩画型制更加等级严明、构图严谨。清代彩画等级以用金量作为区分标志,高等级的彩画几乎遍施金箔,建筑装饰金碧辉煌。

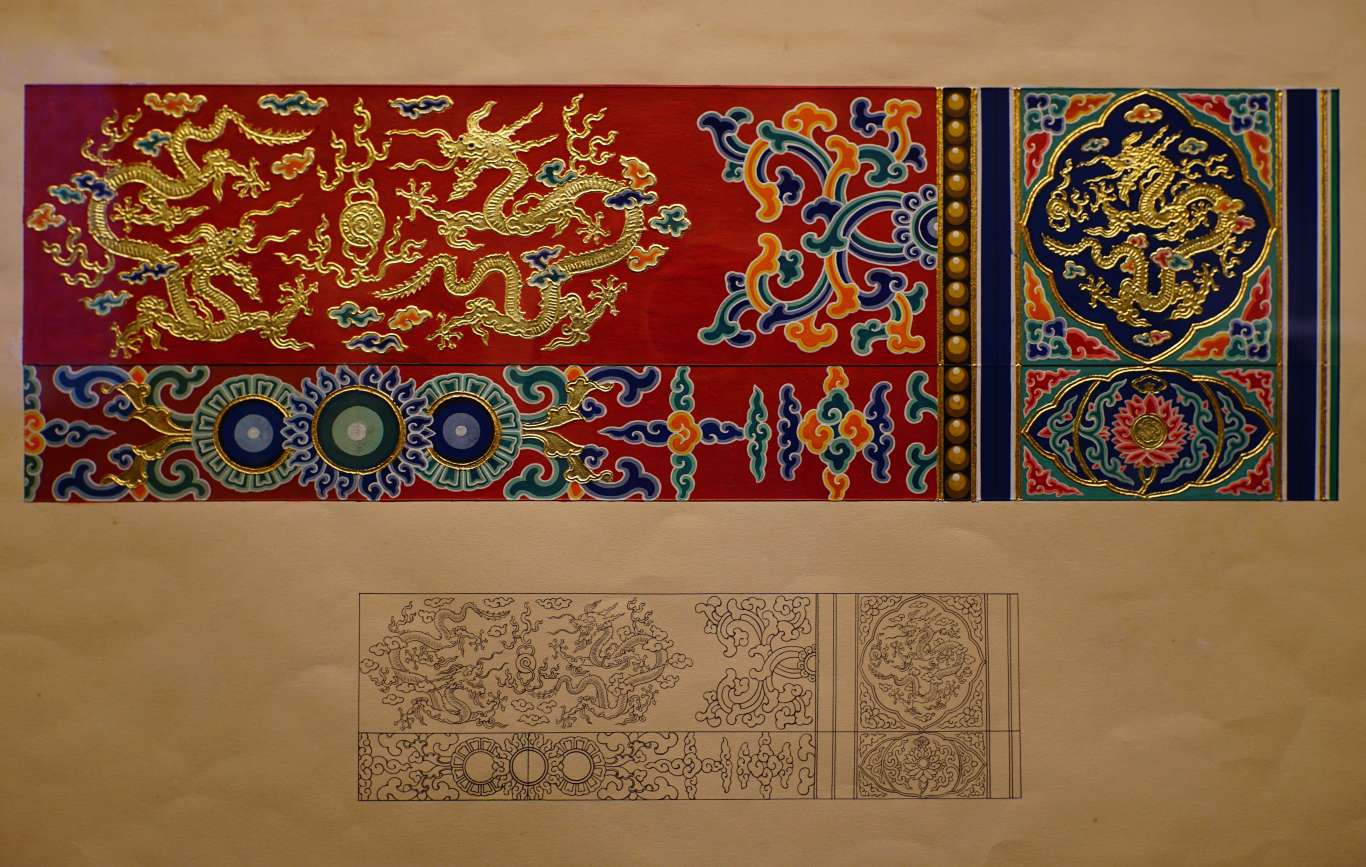

明末清初 大高玄殿明间内檐脊部彩画小样

明末清初 大高玄殿明间内檐脊部彩画小样

故宫博物院藏

和玺彩画是清代登记最高的彩画类别,画面主要轮廓线呈横置W造型,主题多为龙凤纹,轮廓大线采用沥粉贴金工艺。“和玺”是民国对“合细”的雅称,原指清工部《工程做法》中“合细伍墨金云龙凤沥粉方心青绿地仗上五彩”,表示把最精细的纹饰聚集起来。

清中晚期 寿安宫明间内檐梁枋龙草和玺彩画小样

清中晚期 寿安宫明间内檐梁枋龙草和玺彩画小样

故宫博物院藏

和玺彩画在继承元代、明代纹饰之外,还将融合了关外满蒙民族纹饰。例如,寿安宫明间内檐梁枋龙草和玺彩画就将宝珠吉祥草纹饰与汉族龙纹融合,形成和玺彩画的一个品种。

清乾隆 宁寿宫花园碧螺亭檩垫枋落地梅海墁式苏画小样

故宫博物院藏

清晚期 漱芳斋抱厦梁架金线方心式苏画小样

故宫博物院藏

清乾隆 崇敬殿天花梁金线方心式苏画小样

故宫博物院藏

苏式彩画简称“苏画”或“苏作”,源于江南苏杭一带民间建筑彩画传统做法。传到京城后,与官式彩画结合,形成“官式苏画”,主要用于皇家御用建筑宫殿、坛庙、园林、王公大臣府邸等。清工部《工程做法》将苏式彩画归纳为方心式、包袱式和海墁式三种类型,以吉祥寓意、历史典故、山水花鸟等为主要题材。

清晚期 静憩斋明间前金部金线方心式苏画小样

故宫博物院藏

清乾隆 宁寿宫花园旭辉庭聚锦彩画小样

故宫博物院藏

清中晚期 景阳宫内檐天花梁包袱锦苏画小样

清中晚期 景阳宫内檐天花梁包袱锦苏画小样

故宫博物院藏

清代旋子彩画发展自明代,突出特点是构件两端找头部位多画有旋瓣组成的花团,最常见的是一个整花团和两个半花团组成的形式,称为“一整两破”旋花。根据用金量多少、设色和工艺复杂程度,旋子彩画又分金琢墨石碾玉、烟琢墨石碾玉等多个等级。

清早期 玄穹宝殿明间脊部彩画小样

清早期 玄穹宝殿明间脊部彩画小样

故宫博物院藏

奉先殿后殿明间前内檐一字方心金线大点金旋子彩画小样

奉先殿后殿明间前内檐一字方心金线大点金旋子彩画小样

故宫博物院藏

宝珠吉祥草彩画最早始自关外,后来由满足统治者根据政治、风俗习惯和审美取向,将满蒙藏等多民族、多元化的宝珠吉祥草纹饰引入紫禁城。这类彩画主要由西番草和宝珠两种纹饰组合而成,设色以大红地色为主,没有特定的构图框架,母题纹饰粗犷、豪放,体现游牧民族特色。

清顺治四年 午门东北阙楼西山面下层檐部额枋宝珠吉祥草彩画小样

清顺治四年 午门东北阙楼西山面下层檐部额枋宝珠吉祥草彩画小样

故宫博物院藏

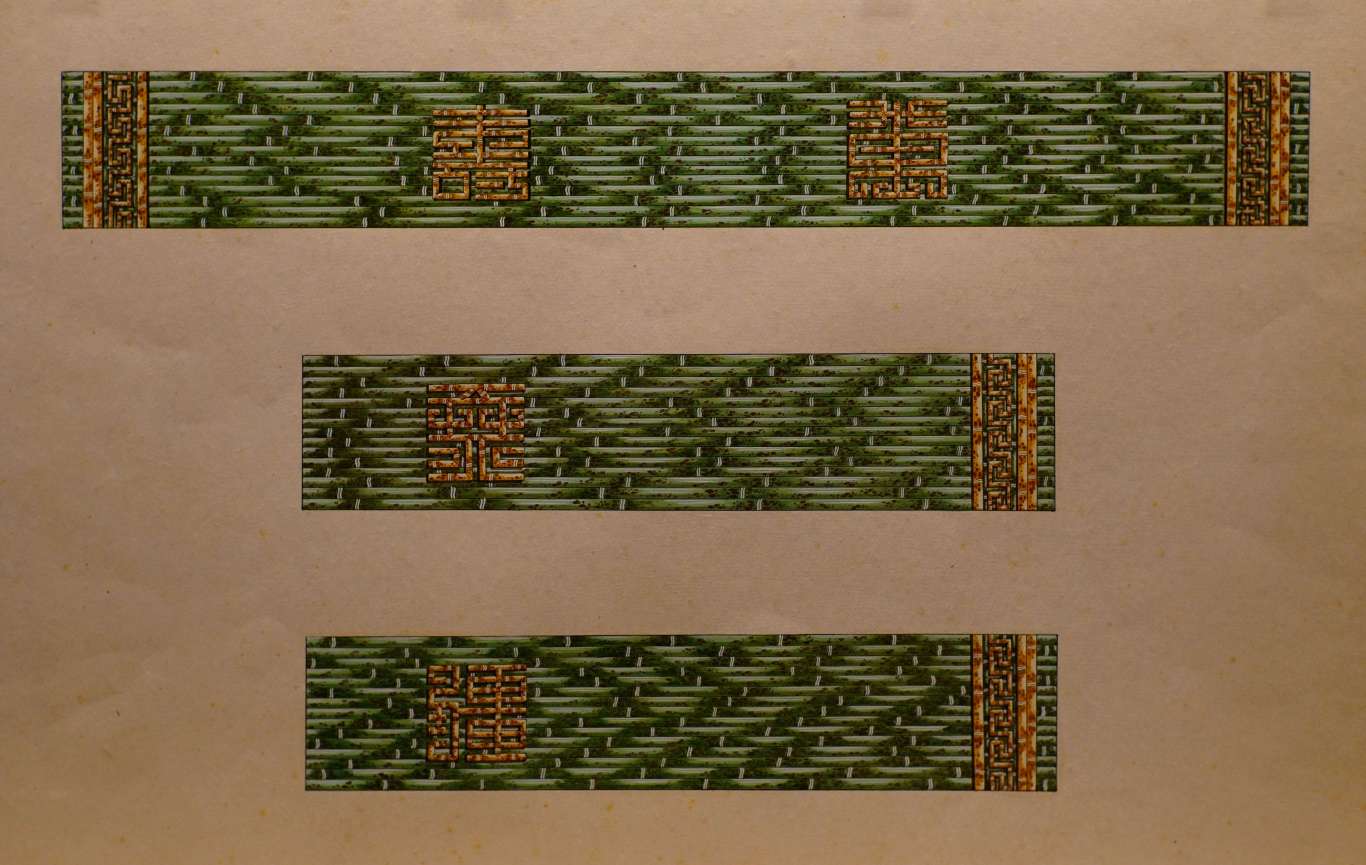

海墁彩画区别于海墁式苏画,是通体满绘单一纹饰于建筑构件的彩画形式,约产生于清代早中期,常用于皇宫园囿、重要王公大臣的府邸花园,是官式彩画中的小品种。

清晚期 绛雪轩抱厦海墁斑竹纹彩画小样

清晚期 绛雪轩抱厦海墁斑竹纹彩画小样

故宫博物院藏

07

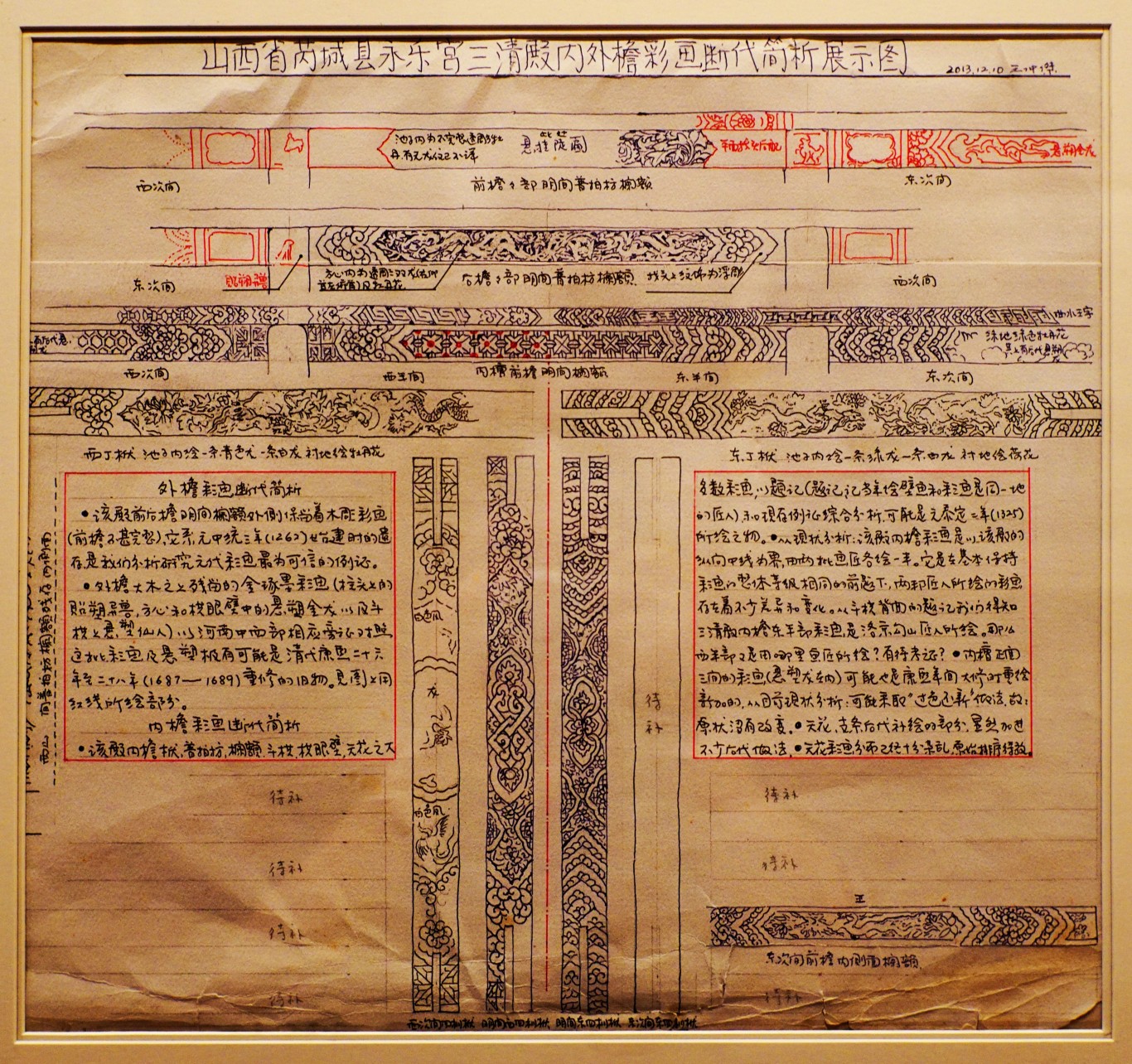

焕彩人生

中国古建筑彩画依靠历代工匠的口传心授,得以延续至今。展览还首次展出了中国官式建筑彩画泰斗王仲杰先生(1933~2023年)的彩画研究及其贡献,王仲杰先生是我国古建筑彩画保护研究事业的开拓者,从事官式彩画研究与保护七十余年,主持及指导数十项故宫及全国各地的彩画修缮工程,在彩画工程实践与理论研究方面做出了开创性贡献。

永乐宫龙虎殿东次间东六椽栿南段彩画复原设计稿(复制品)

中国文化遗产研究院藏

山西省芮城县永乐宫三清殿内外檐彩画断代简析展示图

王仲杰家属提供

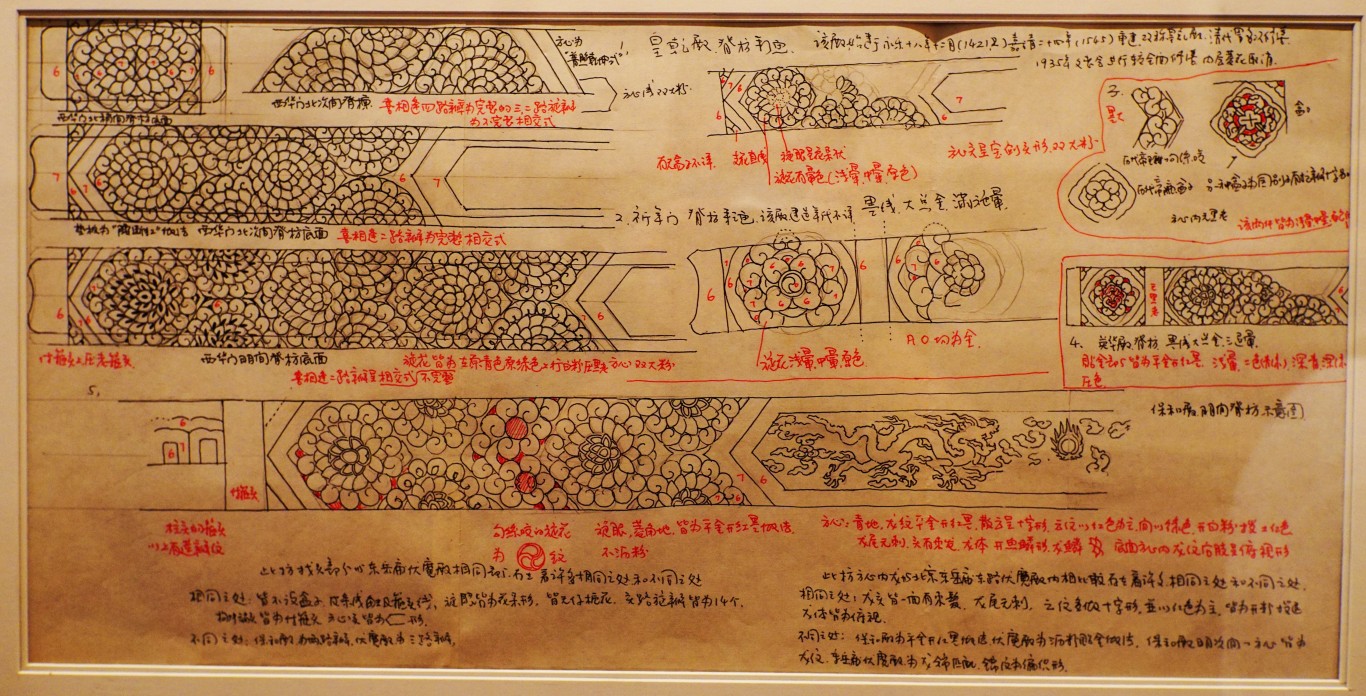

西华门等明清官式旋子彩画分析图

王仲杰家属提供

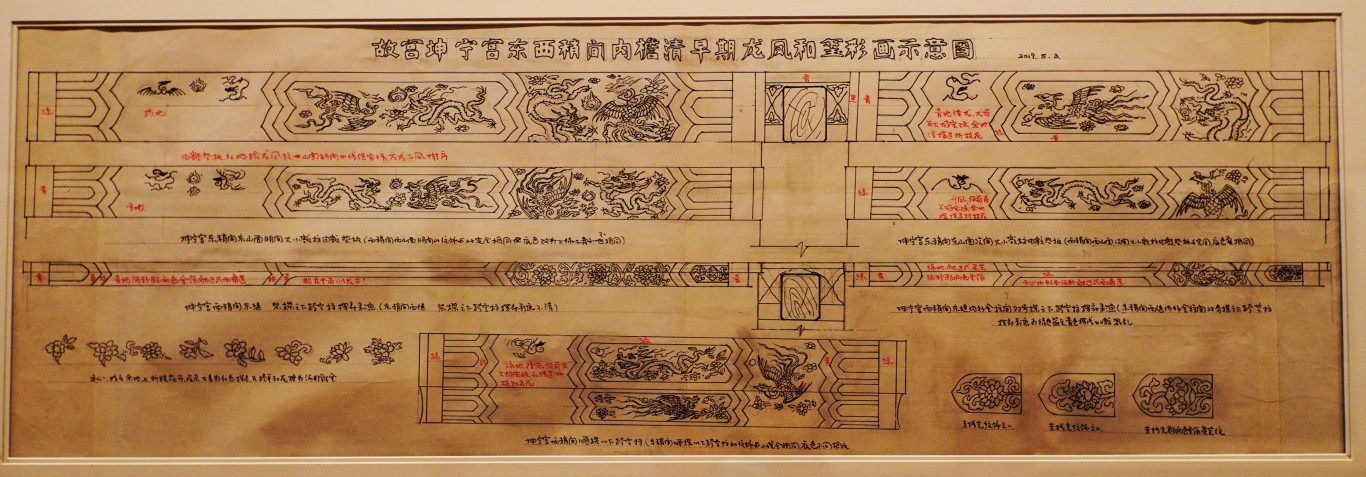

故宫坤宁宫东西梢间内檐清早期龙凤和玺彩画示意图

王仲杰家属提供

元 永乐宫三清殿西次间八椽栿前段彩画(复制品)

中国文化遗产研究院藏

观展攻略

彩画千年——中国官式彩画传承与创新展

展览地点:故宫博物院永寿宫展厅

展览时间:2025年5月27日至2025年8月26日

开放时间:8:30-17:00,16:00停止入馆,周一闭馆(法定节假日除外)

注意事项:需提前预约故宫博物院门票,到达展厅入口处后,扫码登记即可参观

图片 | 杜广磊

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号