文博时空 作者 翟德芳 前面说过,我访问苏州博物馆,本是奔着两座古塔所出的佛教珍品而去,却不料在馆内被一个窖藏、两座古墓所吸引,耽搁了半天,当然最后还是如愿看到了苏州虎丘云岩寺塔和瑞光寺塔所发现的佛家珍宝,所以相当圆满。在介绍过严山窖藏和“娘娘墓”、王锡爵墓之后,现在理当把这两座古塔中发现的佛教文物为文介绍。

宝塔之城

苏州地处太湖之滨,河湖密布,物产丰饶,隋唐时经济加快发展,到唐大历十三年(778),已升为江南唯一的雄州。宋代苏州经济文化全面提升,成为全国最富饶的地区之一。就佛教而言,唐代域内佛教出现的新因素都在苏州辖境内获得传播和发展,两宋时期更达到繁荣高峰,重建佛寺和新造佛寺都创新高。元代苏州佛教衰落,但仍维系而不至于中辍,明代又得到恢复与复兴,一直到清代,佛教都保持着良好的发展势头,在当地文化和民众生活中扮演着重要角色。

苏州自古以来就被誉为“宝塔之城”。苏州历史上曾有过100多座宝塔,至今保存完好的有20多座。现存于苏州碑刻博物馆中的南宋石刻《平江图》中,就标示10余座古塔。苏州旧城有“七塔八幢”之说,七塔一般指北寺塔、白塔、瑞光塔、石塔、大同塔、双塔。八幢,是指形方如塔、层层供佛的八棱形柱状的经幢,今只余甲辰巷砖塔(名为塔,实为幢)硕果仅存。这里就介绍几座宋代的宝塔。

北寺塔位于人民路北端的报恩寺内。报恩寺因地处城北,故习惯称之北寺。传三国时孙权为乳母陈氏在此建通玄寺,南朝梁武帝时,通玄寺建11层高塔。现存的宝塔为南宋绍兴二十三年(1153)重建,为九层八角砖木楼阁式,高76米,俗称“北寺塔”。该塔雄伟壮观,是苏州古城的标志性建筑。

云岩寺塔位于苏州市虎丘风景区,又名虎丘塔,建于北宋建隆二年(961),为砖结构仿木楼阁式塔,高43米。崇祯十一年(1638),大火将塔顶及各层木檐焚毁,铁刹倒塌,塔身严重倾斜,重修时改九层为七层,并在七层有意向东南倾斜,以改变向西北偏倒的速度。清咸丰十年(1860),太平军攻占苏州,该塔又遭纵火焚烧。1949年后后经三次大修,塔体保持稳定。

瑞光寺塔位于苏州古城人民路西南端的盘门景区,相传东吴赤乌四年(241),吴大帝孙权为西域高僧性康在盘门内建普济院,又建舍利塔于寺中,以报母恩,此即瑞光塔前身。现存的瑞光寺塔始建于北宋真宗景德元年(1004),仁宗天圣八年(1030)竣工。该塔千年来几经毁坏和修复,1987~1990年经大修,古塔风貌得以再现。大修后的瑞光寺塔为七级八面砖木混合结构的楼阁式佛塔,高53.6米,塔刹以铜铸贴金的日、月和葫芦结顶,象征“日月瑞光”。

双塔在苏州城东的定慧寺巷内,又称罗汉院双塔,始建于北宋太平兴国七年(982),由王文罕、王文华兄弟捐资所建。二塔一名舍利塔,一名功德塔,均为七层八角楼阁式仿木砖塔,高度分别为33.3米、33.7米,两塔间距仅20余米。

上方塔位于上方山国家森林公园,又名楞伽塔,始建于隋朝大业四年(608),北宋太平兴国三年重建,高28.32米,七级八面,砖砌仿楼阁式。

云岩寺塔文物

云岩寺塔中的文物是在1956年起的维修工作发现的。l957年3月30日,维修工人在第二层塔心发现一暗穴(天宫),其中有经箱等文物,后来又在第三、第四层塔心天宫中发现珍贵文物。这批文物有经箱和经箱外石函、经卷、刺绣经帙、铁铸金涂舍利塔、秘色瓷莲花碗、铜佛像、檀木雕三连佛龛等。

石函由六块砚石板榫合而成,平面长方形,函顶和函身每面浮雕佛像五尊(一佛二弟子二菩萨),底部四周刻如意云纹花边,函盖内面涂成漆地,用银珠写“口信心造口口盛众口金字法华经”等字。石函内原置鎏金镂花包边楠木经箱。

楠木经箱箱底垫有丝织物,外涂漆,各部边缘和接缝处都镶包银质鎏金花边,或作莲花,或作凤尾,极为工细。边上并列凸形圆钉。箱口搭链上扣有鎏金镂花爆仗锁,钥匙扣在锁上。箱盖中间分钉鎏金角形莲花四朵(一朵脱落),中心原有交飞凤凰一对,已佚失,只存痕迹。底座四周木边雕有镂空如意头,附近镶边上横凿小字一行:“建隆二年男弟子孙仁郎镂,愿生安乐国为僧。”箱底外部有墨书文字。箱后铰链作茧形,上面有双钩凿“孙仁口”三字。这只经箱大体完整,镂金工艺精妙,箱上记镂艺人姓名,更属可贵。

越窑秘色青瓷莲花碗由碗和盏托两部分组成,碗为直口深腹圈足,盏托形状如豆,盘口外翻,束腰,圈足外撇。碗身外壁、盏托盘面和圈足均饰重瓣莲花,如浅浮雕状凸起,构思巧妙,恰如一朵盛开的莲花。其釉色滋润内敛,捩翠融青,呈现出玉一般的温润感,应是五代、北宋年间秘色瓷标准器,是越窑青瓷的代表作,堪称 “秘色瓷”中的稀见之作。

铜一佛二菩萨像底座呈覆盅状,上接三个枝形藕生仰莲座,佛结跏趺坐于中间莲座上,两侧莲座上为立相菩萨,整体造型流畅优美,疏朗明快。

两尊铜十一面观音立像大体相同。观音立于束腰莲花台上,一脚向侧前略伸,身穿天衣,一条飘带轻轻搭在右手上,左手持一宝瓶。全身佩有璎珞、耳珰、颈饰、胸饰、臂钏、腕钏等装饰,一条珠链从项颈处垂至足背。

铜镜共发现3件,一件镜背光素,有墨书“女弟子陆七娘敬舍大镜一面入武丘山塔上…隆建二年三月口日题”等49字;一件镜背有四神、八卦、十二生肖等图案和镜铭;一件小镜无背纹,镜面錾刻有一组佛像。

瑞光寺塔文物

20世纪70年代,维修前的瑞光寺塔风雨飘零,其木制腰檐、平座全部脱落,塔身裂隙纵横,野草丛生,引来鸟雀筑巢其中。1978年4月12日,三个孩童登上古塔掏鸟蛋,在第三层塔心的一堆干草中发现两尊泥质彩色观音像,扒去干草后,发现一个很深的窖穴,穴内还藏有宝物。三个孩童将宝物装入麻袋,带回家中,后交到苏州博物馆。

这批文物包括多种唐五代和宋代时书写的佛经,黑漆嵌螺钿经箱(唐、五代),真珠舍利宝幢(北宋),彩绘四大天王像内函(北宋),铜质金涂塔 (五代),地藏、观音、如来像 (宋),彩绘描金模制泥质观音像 (宋)等。这批文物大部分同密宗有关,对于研究密宗五代北宋时在南方的传播有重要价值。

真珠舍利宝幢高122.6厘米,主体为楠木制成,分须弥座、佛宫、刹三个部分。须弥座呈八角形,座上有一条满身缀珠的九头龙。须弥山之上为佛宫,宫外有八大护法天神,宫中为碧地金书八角经幢,分别以真、草、隶、篆书阴刻填金七佛之名及梵语“南无摩诃般若波罗密”。经幢中间是供奉舍利子的浅清色葫芦形瓷瓶和雕版印《大隋求陀罗尼咒经》。

幢顶为金银雕缠枝纹佛龛,龛内趺坐通体描金的木雕佛祖像。龛顶又设漆龛,内置金质宝瓶,其上罩八角形金银丝串珠华盖。华盖上部为刹。刹顶是一颗大水晶球,球两侧用银丝缠绕。这尊宝幢构思独特,造型优美,综合了木雕、描金、玉雕、穿珠以及金银细工等多种工艺技术,是一件珍贵的佛教艺术品,为国宝级文物,原件不公开展示,现陈列的是复制品。

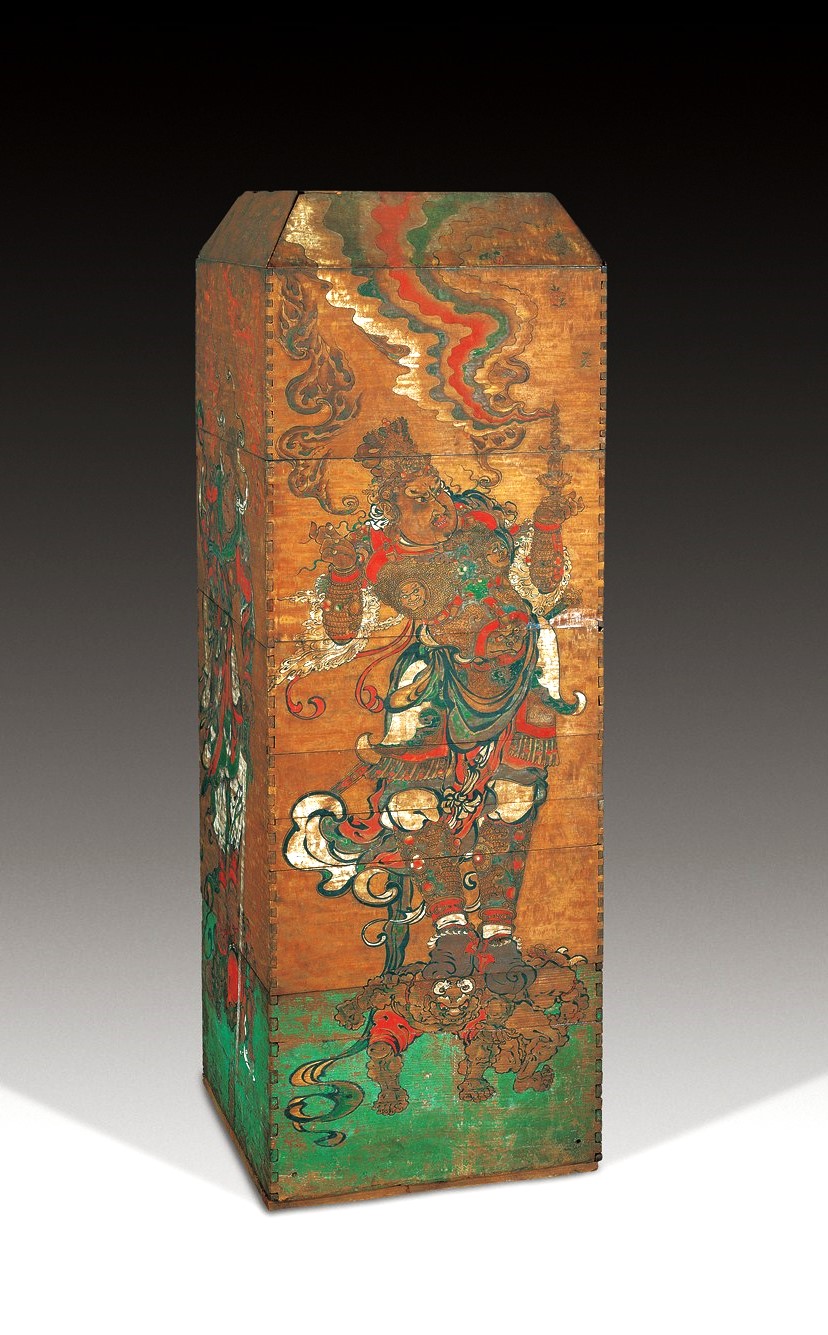

盛真珠舍利宝幢木函用银杏木制成,为五节正方形套叠式。木函外壁彩绘四天王像为罕见的宋画精品。四天王像比例均匀,面部表情夸张,笔墨浑厚雄健,线条生动流畅,富有变化,达到近乎完美的境界。

铜质大金涂塔为四方形,可拆卸,全塔从上到下分别为塔刹、蕉叶形插角、塔身、铜盖及带有四面十六个罗汉像的须弥座。塔身雕刻为印度风格,各面刻有佛教故事,蕉叶形插角外侧共刻故事三十二则,内侧分立四大天王像。

嵌螺钿经箱为盝顶长方形套盖,盖面图案主体为三朵团花,中间镶半圆形水晶,并点缀五彩宝石。箱身壁面四周嵌缠枝形石榴、牡丹等花卉,寓意“子孙满堂”。台座采用须弥座形式,设16个凹形台门,中有堆漆描金瑞草,金碧辉煌。

铜地藏菩萨坐像身披袈裟,衣纹流畅,半跏坐于长方形座上,左足下踏着莲花台,右手持一宝珠,左手置于膝上,阔额长耳,表情慈悲。

铜如来佛像皆螺发肉髻,身姿修美,肩圆,臂瘦削,胸肌结实,结跏跌坐于束腰莲花台上。

除此之外,瑞光寺塔中发现的碧纸金书《妙法莲华经》七卷、雕版印刷《妙法莲华经》六卷、碧纸金书《佛说阿弥陀经》一卷、墨书《佛说天地八阳经》一卷、《佛说相轮陀罗尼经》一〇五卷等也都极有价值。

二塔所出佛教遗物均极精美,惜乎最珍贵的几件不公开展出,为此只好借用苏州博物馆官网的图片,以便使读者得以一睹其真容,在此对苏州博物馆表示感谢!

图片 | 翟德芳

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号