9月10日,知名企业家罗永浩在社交平台发布长文,直指连锁餐饮品牌西贝“几乎全用预制菜却按现做菜高价收费”,并呼吁国家立法强制餐馆标注预制菜使用情况。这场突如其来的舆论风暴,再次将餐饮行业“明厨亮灶”承诺与消费者知情权之争推向风口浪尖。

据罗永浩描述,其与同事在机场附近西贝门店用餐时发现,所谓“现做菜”实为工业化预制的“加热菜”,价格却与现炒菜品持平甚至更高。他强调:“餐厅卖预制菜不标注的本质是欺骗,即便安全美味也是欺骗。”这一言论迅速引发网友共鸣,#西贝预制菜争议#话题阅读量单日破亿,大量消费者晒出“商场餐厅电磁炉加热即食”的用餐体验,直指“现做感”沦为营销噱头。

西贝方面紧急回应称,招牌菜牛大骨为“每日现煮”,莜面系“门店手搓”,炒菜使用“新鲜蔬菜现场炒制”。但同时,西贝旗下“贾国龙功夫菜”系列自2019年起便主打预制菜产品,只是月销量长期低迷——2022年其电商平台销量最高的酸汤鱼鱼月均仅售百余份,羊蝎子、糖醋小排等明星产品月销不足百单。

根据六部门联合印发的《预制菜食品安全监管通知》,预制菜需经工业化预加工且需加热/熟制后食用,中央厨房配送的净菜、半成品不纳入预制菜范畴,但需符合食品安全标准。然而,西贝“中央工厂+门店现制”的混合模式,恰好处于政策灰色地带——其宣称的“现场制作”是否包含中央厨房预处理的半成品?消费者能否通过标识明确区分“现做”与“复热”?这场争议背后,折射出预制菜行业长期存在的“定义模糊”与“标识缺失”顽疾。

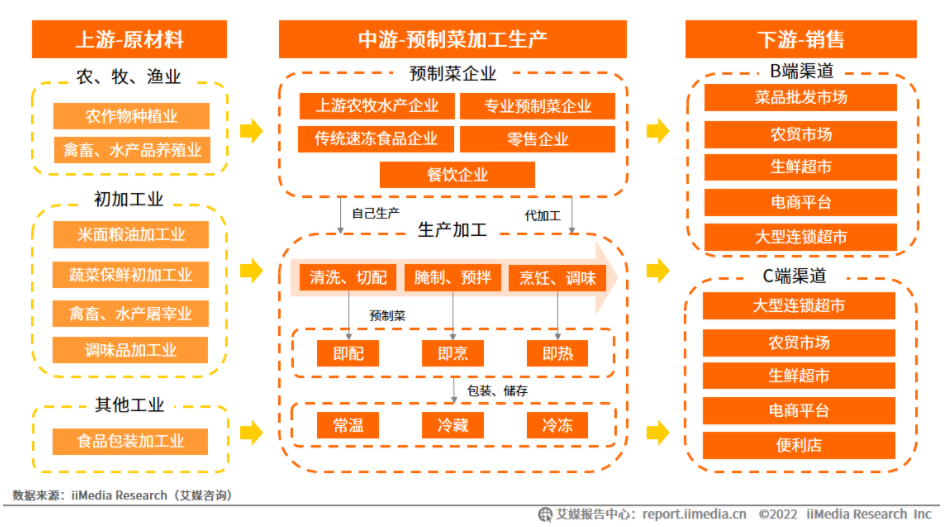

值得一提的是,预制菜在B端市场的“降本增效”逻辑正悄然侵蚀消费体验。据人民网研究院发布的《预制菜行业发展报告》,预计未来3-5年,中国预制菜市场规模有望以20%左右的高增长率逐年上升,在2026年达10720亿,预制菜渗透率预计在2030年将增至15%-20%。数据显示,我国预制菜行业大的需求来自餐饮行业,有85%以上的预制菜产品销售至B端。

罗永浩此次发声,或许是消费者对“信息透明”的迫切诉求。当餐饮企业用“中央厨房”模糊预制边界,用“现做”话术掩盖工业化流程,消费者不仅为“伪现做”支付溢价,更在知情权缺失中沦为“餐桌实验”的小白鼠。

这场争议,或将成为推动餐饮行业明示预制菜使用的转折点,重构消费者信任,餐饮行业才能真正驶入高质量发展轨道。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号