经济观察报 关注

2025-09-13 13:02

![]()

在一次因琐事和儿媳妇争吵几句后,50多岁的商英负气回了老家,留下一句“我下次来,如果你还甩脸子,不知道感恩,我就没有义务带孩子。”

2021年暑假,为了帮儿子儿媳照顾刚上学的孙子,商英从陕西农村赶赴西安,开启了老漂生活。三代人共同生活,矛盾逐渐凸显。除了照顾一家人的生活起居外,商英还得适应儿媳妇的生活消费习惯。比如,“忍受”儿媳妇把衣服四处乱丢或者购买一万多元的化妆品等。

除了每天都忙得心里发慌,商英也感觉失去了自我,浑身不舒适。

回到家后,邻居问她为何突然回来,她只能以“住不惯”来搪塞。但只在老家待了几天,她又开始操心孙子的生活起居,计划着要重返“漂着”的生活。

“老漂族”是指从外地来到子女所在城市,帮子女看孩子、做家务的老人。2015年,国家卫计委(现国家卫健委)发布的流动老人健康服务专题调查显示,流动老人占流动人口总量的7.2%。其中,照顾晚辈生活的老漂族比例达43%。2020年,中国流动人口总量为3.76亿,如果依旧按照2015年比例计算,中国老漂族超过1100万人。

他们是子女所在城市的陌生人。其中一部分老人拥有极强的适应能力和社交能力,能够用比子女更短的时间,熟悉一个社区、一个街道。但对大部分老人,老漂生活只是在退休的年龄,突然离开自己的舒适圈,在一座陌生的城市中,以一个“尴尬”的身份,深度参与年轻家庭的劳动分工中。

在网络世界中,情况更糟,他们可能是陈旧生活习惯的维护者,是被吐槽的对象,是不得不“利用”起来,但又带来种种冲突矛盾、需要“对付”的家庭角色。《银发摆渡人》中写道:因为是陌生的城市,老漂族漂浮在“城市”,多数没有扎根感。他们是城市的外来者,有的老漂也感觉自己是家庭的外来者。

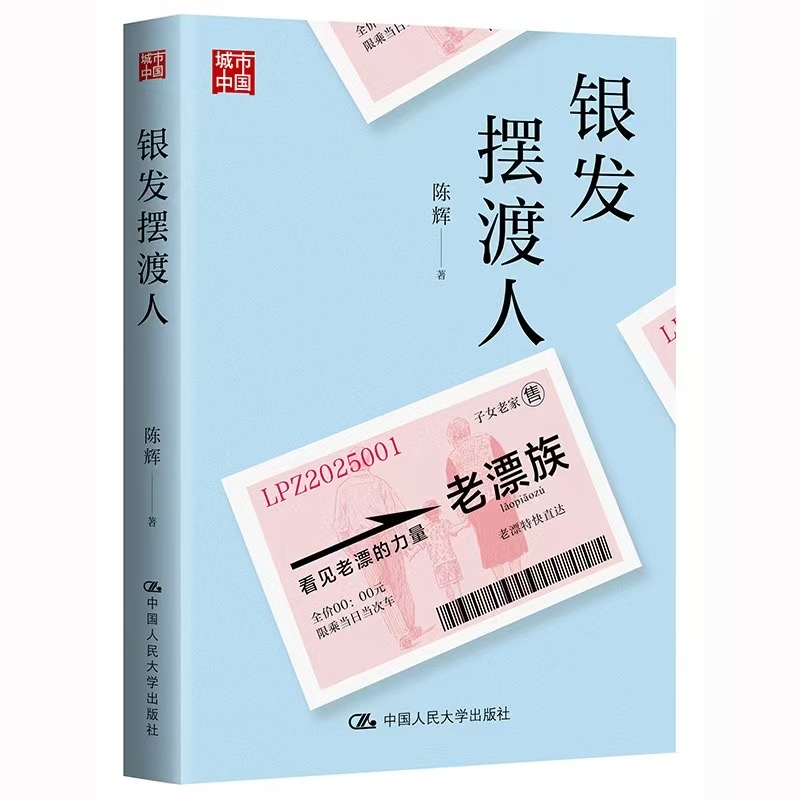

过去10年来,为研究老漂族现象,西北农林科技大学人文社会发展学院教授陈辉在全国多地陆续入户深度访谈了100多名老漂族或者老漂族的家人,而商英的故事就是其中一个案例。2025年6月,他也根据自己对老漂族的研究写成了《银发摆渡人》一书。

陈辉说,老漂的命运具有时代属性。一方面,在城市生活中,大量异地定居的夫妻无法独立抚育孩子,老人出于代际责任,就需要站出来鼎力支持,在这个角度,老漂族是推动子女城镇化的重要力量。另一方面,因为老漂族的介入,家庭关系被重塑,许多家庭矛盾就此产生。调研中,有的儿媳妇因婆婆对自己私生活干涉,倍感委屈而短暂离家出走。

这种冲突来源于多方面,其中最显著的还是在育儿观念上的冲突。陈辉在调研中发现,很多年轻父母遵循精细化的育儿理念,但因为年轻人没时间,于是将这种高要求“转嫁”给老漂族“执行”,但老漂族从个人意愿或能力的角度,无法“执行”这些要求,冲突就此产生。

陈辉说,当下精细化抚育和教育内卷极大增加了家庭运行成本,大量家庭抚育教育需求超载、能力不足,而老漂族成为解决“孩子有人带,下班回家有饭吃”的最佳选择。但很多老漂族也不知不觉被困在婴幼儿抚育中,他们周而复始地为家庭辛勤付出,在和子女相处中委曲求全且缺少关爱,甚至憋出病来,出现心理健康问题。

调研中,一位耗费10年时间为3个子女带孩子的老漂族感慨,给子女照顾孩子,是每个老人都要走的“长征路”。

融入

在调研中,陈辉发现,老漂族的一天具有高度重复性。小孩没上幼儿园时,老人需要兼顾带孩子、做饭、做家务,抚育强度非常大;小孩上学后,老漂族忙闲不均,早晚时间段,老漂族需要在早晚两个时段完成做饭、接送孩子上学、购买食材等高强度家务工作,其他时间则独留在家。

他说,因为忙于工作,当代年轻人很难独立完成上述“一日三餐、养育子女”的基本家庭任务。老漂族不仅让年轻人从家务活中得到解放,还变相为年轻家庭提供了经济支持,让年轻夫妻能再次成为“双职工”。可以说,老漂族是现代家庭秩序持续运转的保障者。

2016年,广东一项针对1.2万个全国二孩家庭的调查发现,86.5%的家庭“没人照管”列为生育二孩的最大困难。

因为被子女需要,千万老漂选择前赴后继,从熟悉的老家奔赴陌生的城市。在这个过程中,大量老漂族的首要感受就是在子女家受拘束、不自在,甚至要谨小慎微。

其一,因为是家庭的外来者,老漂族通常需要主动去适应新的家庭生活。比如商英每晚一般都会在收拾完碗筷后外出跳广场舞。但每次儿媳妇下班回家后,会先洗漱、敷面膜,然后才开始吃饭,导致商英只能在一旁干等以至于错过广场舞时间。

调研中,老漂族也反映了多种多样的家庭矛盾。比如老人抱怨子女饮食不健康、不规律,经常出门吃火锅、烧烤;在养宠物上花费巨大;子女要求顿顿都有肉且不能贪图便宜买打折菜,当天吃剩下的饭菜基本就直接倒掉。

在陕西合阳农村调研时,一位老人用“坐牢”一词向陈辉形容自己的老漂生活。比如抽烟要去楼下抽、看电视需要调低音量避免影响孩子学习和休息;每天早上醒来时,为了不吵醒儿子儿媳,只能憋在卧室等待子女醒来再出卧室门。

陈辉说,不少老人都很苦恼于和子女作息时间不匹配带来麻烦。比如子女晚上不睡,早上不起,老人做好早餐后,不敢叫醒子女,只能在卧室门口和厨房门口来回走,欲敲又止,等着怕凉,左右为难。

其二,农村老人还需要适应城市生活方式。包括如何搭乘地铁、使用地图导航,甚至如何取快递。调研中,多位老漂族也提及城市拥挤的住房条件,没有熟人和“牌搭子”生活环境,很难让人适应。

当然,在融入小家庭过程中,大量老漂族也感受到了天伦之乐。

陈辉说,在流动社会中,青年在异地上学、就业、安家的现象十分普遍,可能多年来都与原生家庭处于分离状态。许多老人因为长期的“空巢老人”生活,十分憧憬与儿孙过朝夕相处的生活。成为老漂族刚好可以满足老人的这一愿望。

调研中,许多老漂族也提及,自己很享受当前的团聚状态,拥有了日常被子女关心的机会。一些年轻人也感慨,因为父母的到来,能吃上熟悉的家乡饭菜。与父母拉家常、聊小时候的事,也让忙碌疲惫的自己有了诸多心理慰藉。

冲突

作为老漂族,段晴每一次带孩子下楼溜达半天回家后,都会纠结是否给孩子换一身衣服。因为这是儿媳妇的要求,但她本人并不认同。

如果儿媳妇在家,段晴就会按照儿媳妇的要求,给孩子换一身衣服并把脏衣服丢进洗衣机里洗。但如果儿媳妇不在家,她就不会严格执行此“家规”,甚至多次趁儿媳妇不注意,把刚丢进洗衣机里的衣服再拿出来给小孩换上。

段晴抱怨:“儿媳妇洗衣服特别勤。有时孙子衣服只穿了一会儿,也要重新换一件。这样频繁洗,费水、费洗衣液,有的衣服没穿坏却被洗坏了。”

从内蒙古老家奔赴成都帮儿子儿媳带孩子后,像这样的琐碎的育儿理念冲突,段晴记不清发生了多少次。

陈辉说:“老漂族和下一代人的冲突是多样的,但主要集中在育儿方面。两代人对于育儿通常有不同的目标和定位。其中,老人的育儿理念是让孩子吃饱穿暖、不哭不闹,而年轻人追求精细化育儿。但因为年轻人没时间,于是将育儿的高要求转嫁给老漂族‘执行’,冲突就此产生。”

调研中,老人也讲述了许多育儿观念冲突的案例。例如,在孩子哭泣时,一位老漂族经常用“再哭,等会儿警察就来抓你了”或“再哭,奶奶就不要你了”来制止孩子的哭泣,儿媳妇对此十分反感。此外,儿媳妇还要求给奶瓶消毒、勤洗屁股、涂护理霜等,老人则认为没太大必要,同时这些烦琐的流程多数时间需要自己去执行。

一位年轻夫妻吐槽,尽管自己数次强调不能给小孩看手机,否则会影响孩子的视力,但婆婆总是嘴上答应,现实中则不做任何改变。

陈辉说:“中年夫妻的金钱、人力和时间并不能承载精细化抚育的要求。这种抚育理想,变相地增加了老漂族在抚育劳动上的投入。”

一位老漂抱怨道:“一些年轻人存在一种奇怪的‘巨婴’心态,对生活要求很高,但是自己时间或能力不足,精力投入不够,对老人提出很多要求,求全责备。”

因为达不到子女的精细化抚育要求,许多老漂族选择忍受子女的批评。调研中,许多老漂族也吐槽自己是免费的保姆——只干活没工资,没有话语权还受气。

为了维护家庭团结,面对冲突,老漂族往往选择忍受。陈辉说,委曲求全是大多数老人的心理状态。很多时候老人不怕苦累,就怕受委屈。如果出发点是为下一代好,但结果却是不被理解甚至受到了不应有的指责,老人的委屈感就会更强烈。

尽管冲突往往集中发生在婆婆和儿媳或者母亲和女儿之间,因为作为女性,两者同样承担着更多家庭劳动的责任。但在带来冲突的同时,这种共同的责任偶尔也会带来彼此的理解和某种“同盟”。由于有老漂族的存在,年轻的女性也可以维持自己的职业角色。

2017年,苏雨与丈夫定居佛山后,三代同堂的生活让出租屋内的家庭关系变得更加不稳定。当时苏雨的想法是,自己的家庭就要以自己为中心,这也导致了她和婆婆经常在家中发生“话语权”的争夺。

只是半年后,轻微的中风让苏雨的婆婆从老漂族的生活中退了下来,回到老家静养。此后,苏雨更加意识到婆婆在家中其实扮演着不可或缺的角色。

她说:“如果没有婆婆的帮忙,此前家庭生活不可能运转得如此顺利。”调研中,许多儿媳妇会向陈辉抱怨自己的婆婆存在许多不足,但依旧对婆婆的付出很感激,婆媳之间在磕磕绊绊中磨合,许多产生了感情,在情感上彼此依赖。

一种制度性角色

陈辉说,在绝大多数普通家庭中,请家政工照顾孩子是无奈之举。2020年11月,北京市卫健委的调查发现,北京3岁以下婴幼儿入托率不足3%。这意味着超97%的0—3岁孩子在家庭中被照料。

陈辉说,绝大多数城市青年生育孩子后,优先考虑的方案是调动家庭资源来实现婴幼儿在家照料。可以说,老漂是整个家庭成本最低、最可靠的支持力量。

在现行的政策、社会环境中,家庭是子女抚育的主体,而从经济成本考量,“双职工”又是大部分“新市民”在一座城市生活发展的必要条件,在这种结构中,老漂族几乎是不可或缺的角色。

在抚育成本上,北京地区普通月嫂的平均月薪约1万元,普通育儿嫂的平均月薪在7000元以上。在二、三线城市,普通育儿嫂的月薪也通常在5000元以上。以此计算,一个普通家庭如果在婴儿0—3岁时均雇佣普通育儿嫂,整体需要花费约18万元。

在西安访谈时,一位已有2个孩子的关先生给陈辉算了一笔账:夫妻两人分别月入1万元和9000元,每年租房、老家县城的房贷、大儿子幼儿园学费、家庭日常生活开支总共约13万元/年,因此小家庭每年能存下10万元。但如果不依赖老漂族照顾两个孩子,而是让妻子辞职在家照看,自己一个人的收入甚至没办法支撑家庭开支,更不用说在西安买房。

另一方面,在可靠性方面,育儿往往会涉及家庭隐私,需要夫妻对家政工有很强的信任。陈辉说,雇主可以购买家政工服务,但无法购买家政工在劳动过程中的情感投入。但老人可以无条件地进行情绪投入,家政工未必能够实现。

国家统计局数据显示,近些年常住人口城镇化率不断提高,2024年达67.00%。按照《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》设定的目标,2030年中国常住人口城镇化率将提升至接近70%。

陈辉预言,在个人经济压力、区域经济发展不平衡、城镇化率不断提高的背景下,未来老漂族仍将长久存在。“未来,如何缓解老漂族的抚育压力、保障老漂族的养老生活,都需要政策的更多探索。”

陈辉在调研中发现,许多老漂族的父母依旧健在,他们同样处于上有老、下有小的结构性压力中,有的老漂族夫妻两人被迫分居两地。为了缓解分居状态下的孤独感,一些老漂会在做家务时,和另一半视频通话或语音通话,即使双方没有聊天,通话依旧会如现场直播般地持续进行。

因为面临长期的家庭关系紧张、心理失衡和精神压力,个别老漂还患上了抑郁症。而他们的子女往往不知缘由,只是感觉父母记性越来越差,脾气越来越大。

陈辉说,在大部分三代家庭结构中,老漂族得到的关爱往往最少。很多子女下班回家后很少和老人聊天,不能理解和响应老人的情感期待,一些老人整天都会处于“失语”状态,这进一步增加了老人的孤独感。

2021年,大润发发布的《老漂族逛超市报告》提及,60%的老年顾客一周会去逛大润发3次以上,近70%的老年顾客则会和相熟的店员唠家常。上述报告发布后,大润发相关负责人就提及,这份报告是为了呼吁对老人的更多关注,和店员唠嗑、聊家常背后体现的是社交需求和归属感。

陈辉说:“老漂族的心理健康问题往往具有隐匿性,如果子女长期忽视,将不利于老漂心理精神问题的及时诊断和治疗。”

|对话|

经济观察报:老漂族在一个家庭中发挥了哪些重要作用?

陈辉:概括来看,老漂族是现代家庭秩序持续运转的保障者。第一,因为忙于工作,当代年轻人很难独立完成“一日三餐、养育子女”的家庭生活,老漂族让年轻人可以从带孩子、做家务中解放出来。可以说,老漂是否在,年轻人的家庭生活状态截然不同。

第二,工业社会为女性走出家庭、获得独立的职业角色创造了条件,但是并没有真正带来女性的解放,因为他们在获得经济独立的同时,还面临家务劳动和职业劳动之间的矛盾。家务劳动和子女抚育活动一定程度上限制着女性的职业发展。老漂族可以让女性走出家庭去工作,追求个人价值,因此许多家庭中的年轻女性都非常感谢老漂。

第三,老漂在很大程度上增加了家庭生活的烟火气。很多年轻人很难挤出时间在家做饭、做家务,家庭生活缺乏烟火气。

经济观察报:不同于父辈,当代年轻夫妻为何难以独立应对抚育?

陈辉:许多老漂家庭中,一对夫妻和两个老人联合起来围着一个孩子转。大多数父母处于一种有目的的盲目性之中,他们按照社会上流行的套路去培养孩子,上兴趣班、补课,积极或被动地参与教育内卷。

近几年调研,我也在不同的老漂家庭生活中深切感受到了中年人的迷茫与疲惫、青少年的高压与内卷、老年人的辛苦和委屈。之所以每一代人都过得不轻松,除了源于社会发展压力增大,还与我们的代际伦理过于厚重有关。父母无限责任意识所推动的精细抚育和教育内卷,伴随着对孩子的过度管教和干涉,增加了孩子的成长压力,也增加了父母的经济负担和思想负担,老漂父母也被卷入其中。

经济观察报:调研中,老漂族对于开启漂泊的意愿如何?

陈辉:老人们的心理活动比较复杂,许多老漂处于一种“心甘情不愿”的状态。一方面,心甘是出于自己作为父母的责任,这种义务感根植于中国传统家庭伦理;一些老人不情愿是因为确实不想离开老家,不愿意到陌生城市生活。如果是多子女家庭,还需要考虑如何把一碗水端平。有的老人上面还有高龄父母需要赡养照料。即便有如此多的困难,大部分老人还是以子女当下的紧迫需求为中心。

经济观察报:你在书中提及一些家庭会为老漂族在同小区单独租一个房子,哪些因素促成了这样的现象?

陈辉:此现象非常有趣。在三代人相处过程中,除了老漂族会感到委屈外,年轻人其实也会感觉自己的生活边界被侵占。年轻人既希望老人帮忙照顾孩子,又不希望老人打扰、影响小家庭生活。

相比于农村家庭空间,城市家庭空间也更加狭小。特别是在一些高房价城市,三代人住在狭小的房子里,关系变得更加敏感,气氛压抑,负面情绪也容易传染。

在许多老漂家庭中,为缓解婆媳关系的紧张状态,只要经济条件允许,都可能尝试在同小区专门租一套房子给老漂单独居住。这种模式非常受老人欢迎,可以让老漂族拥有独立的生活空间和情绪空间,有利于老人的身心健康。当然,这考验着家庭经济实力。

经济观察报:研究了这么多老漂族后,你会给老漂族和他们的子女什么建议?

陈辉:每代人都有每代人的辛苦和委屈,给他们提建议是一个非常“危险”的举动。只能说,为了增加家庭和谐度,让家庭运转有效,可以注意以下两方面。

一方面,中年人要学会做儿女。中年人往往在做父母方面比较认真,继承了父辈在做父母方面的全情投入意识,但在做儿女方面还不足。因此,中年人需要反思自己的角色扮演和责任担当,多关心、理解老漂,比如下班后抽时间和老漂聊聊天,老漂的心理状态都会完全不同。

另一方面,老漂族要自我调节。老人需要尽可能多与子女沟通,将自己内心的情绪表达出来,进而增加家人间的沟通。老人还需要勇敢走出家门,多与外界打交道,比如跳广场舞、溜达、打球等。

经济观察报:大量老漂族在完成带孩子任务后又将回到农村,未来他们养老问题如何解决?

陈辉:农村老漂因为生活习惯和经济条件的限制,在完成任务后,更大比例会选择返乡养老,特别是在有自理能力的情况下,自我养老意愿强烈。随着年龄增长,未来他们的养老将是一个非常现实且重大的问题。因此,要积极发展农村互助养老,让那些无法在城市养老的农村老漂有一个兜底性的养老支持和保障。

(文中商英、段晴、苏雨系化名)

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号