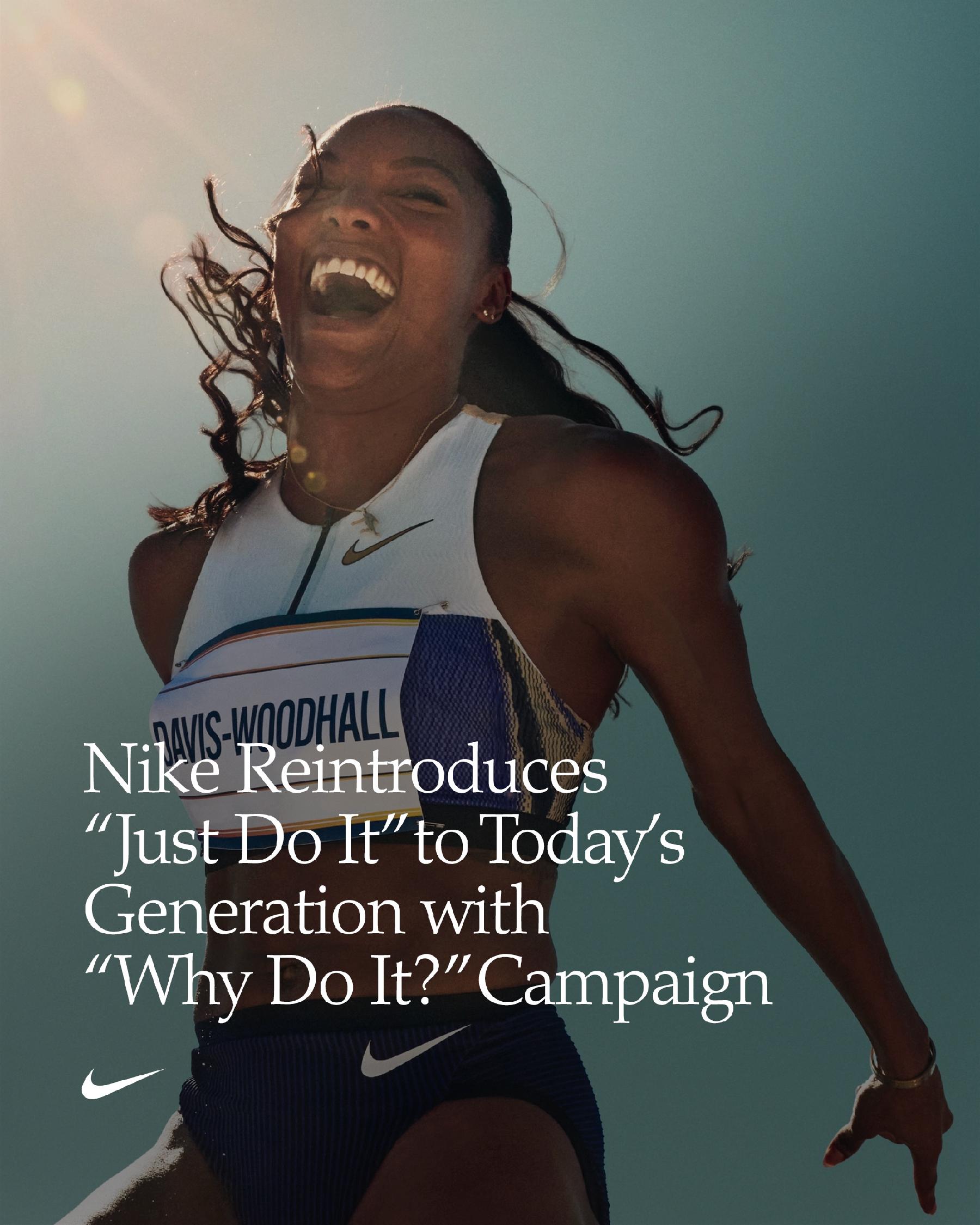

“Just Do It” 自 1988 年问世以来,已成为品牌史上最牢固的文化资产之一 —— 一句简短有力的话语,将运动、决心与日常行动紧密相连。2025 年 9 月,耐克却将这句经典口号 “颠覆” 为一个问句:“Why Do It?”,旨在重新对话年轻一代,把 “开始” 的理由推至台前,让 “行动” 不再是被动服从,而是有意图、有目的的主动选择。其官方新闻稿将这一转变定义为 “将伟大重新解读为一种选择,而非必然的结果”,这并非简单的文案调整,而是一次品牌修辞框架的深层重置。

从 “去做” 到 “为什么要做”,语义间的微小变化,实则映射着品牌对外部现实的精准洞察。当代年轻人(尤其是 Z 世代)在互联网与社交媒体的放大效应下,对失败、比较与 “完美主义” 的恐惧更为敏感,他们不再需要命令式的驱动,而是渴望为行动找到合理的 “理由”。耐克正是抓住这一特质,试图将自身沉淀数十年的历史资产,转化为适配当下语境的对话方式。

这一策略的落地,首先体现在创意表现与叙事重心的转变上。“Why Do It?” 主片由 Wieden+Kennedy Portland 打造,搭配 Tyler, the Creator 的旁白,镜头不再聚焦于运动员胜利时刻的荣耀,而是定格在他们做出抉择、迈出第一步的瞬间 —— 起跳前的屏息、出手前的犹豫、起跑前的蓄力、出杆前的坚定。官方与媒体均强调,片中选角极具多元性:从篮球巨星勒布朗・詹姆斯、网球名将卡洛斯・阿尔卡拉斯,到中国网球选手郑钦文、滑板新星蕾莎・莱亚尔、女篮精英凯特琳・克拉克等。这份全球化的明星矩阵,既是对品牌影响力的彰显,更是对 “每个人都是运动员” 主张的延展,将关注焦点从 “结果” 彻底拉回 “选择与开始” 的初心。

而将目标直指 Z 世代,背后藏着两层现实动因:一方面,人口消费结构正在更替,年轻群体的偏好直接决定未来十年品牌的活力;另一方面,多项研究与一线访谈显示,许多 Z 世代在行动前会先追问 “为什么”,他们要求每一次选择都有意义、有价值。耐克首席营销官妮可・格雷厄姆在采访中直言:“这一世代身处‘为追求完美而惧怕尝试’的压力锅文化中”,品牌希望以温度与合理的理由,鼓励他们勇敢迈出第一步。将口号从陈述句改为问句,既是对话式沟通的尝试,也是品牌试图与年轻群体建立情感契约的核心策略。

不过,这场修辞冒险也伴随着争议,核心分歧在于:耐克此举是 “理解并引导” 年轻群体,还是 “为吸睛而刻意迎合”?支持者认为,这是对当下语境的敏锐调整 —— 在社交质疑氛围浓厚的当代,命令式口号容易被解读为居高临下,而提问式表达能激发受众的反思与参与感;批评者则发出警告,“Just Do It” 作为品牌的 “北极星” 资产,是不可轻易触碰的文化符号,动用这一核心资产进行修辞游戏,存在稀释品牌核心价值、丢失一贯品牌声调的风险。部分报道指出,已有少数品牌与营销专家对耐克此举持谨慎或怀疑态度,担忧经典资产的权威性受损。

若将这次广告策略放在耐克当前的公司发展节点中解读,更能看清其背后的商业考量。过去两年,耐克经历了业绩波动、组织架构调整与战略收紧,明确将重心从泛生活方式领域回归到 “运动表现” 与重大体育事件上,管理层也在努力重回品牌核心、恢复市场敏感度。多方媒体将 “Why Do It?” 视为耐克试图在文化层面重获话语权的关键一步:品牌的目标不仅是 “卖货”,更是重新定义与下一代消费者的情感连接。换言之,创意调整只是表象,其底层是品牌寻求复苏、布局长期用户培养的战略赌注。

当然,风险始终存在,可梳理为一份清晰的 “风险清单”:其一,稀释经典资产的风险 —— 当标志性口号被改写,必然会触动对品牌历史情感有强烈依赖的受众(如老牌粉丝、怀旧群体),若新语境缺乏足够说服力,反而会被解读为对品牌遗产的 “轻率玩笑”;其二,真假意图的检验风险 ——Z 世代对品牌诚意的敏感度极高,若 “为什么行动” 仅是表层话术,没有配套的社区建设、产品策略或长期承诺支撑,很容易被贴上 “表演式营销” 的标签;其三,传播两极化的风险 —— 强烈的创意往往伴随激烈的讨论,好处是能显著提升关注度(即 earned media,自发传播媒体曝光),但坏处是可能让话题焦点偏离 “运动价值”,转向对品牌本身的争议,耐克必须主动引导讨论方向,回归 “运动与选择” 的正面语义。

那么,耐克若想让 “Why Do It?” 超越一次短期广告 campaign,转化为长期品牌资产,需要同时做好三件事:首先,将 “为什么” 转化为可参与的叙事 —— 鼓励用户分享自己 “为什么开始运动” 的真实故事,并通过社群运营、线下活动等渠道放大这些案例,让口号从品牌单向输出变为用户双向互动;其次,将口号与产品、体验深度绑定 —— 例如推出针对运动入门者的装备套装、定制化训练课程或线上指导计划,把抽象的 “行动理由” 具体化为可操作的实践路径;最后,推动传播长期化而非一次性投放,持续在运动社区、校园活动与基层赛事中渗透这套话语体系,让 “追问为什么” 成为日常的激励机制。唯有如此,品牌的这次修辞实验才能真正转化为持久的竞争力。

归根结底,从 “Just Do It” 到 “Why Do It?”,是耐克在文化与商业双重压力下的一次大胆下注:它既回应了年轻世代对 “意义” 的追求,也把自己置于舆论聚光灯下,必须用实际行动证明这并非单纯的营销噱头。若耐克能在问句之后,连接起真实的用户路径与长期承诺,这次冒险有望大幅拉近与 Z 世代的距离;反之,若仅停留在表层话术,则可能被视为对品牌遗产的误读,最终只换来短期讨论热度,却失去长期用户信任。在竞技赛场上,耐克一向擅长从风险中寻找胜机,这一次,它以 “为什么开始” 为题,正试图再次将 “行动” 本身,塑造成更深刻的文化符号。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号