万历二十八年,西历1600年,海内外并无大事。这一年夏天,在伦敦各阶层的市民涌入泰晤士河南岸新建的环球剧场观看莎士比亚的新作《哈姆雷特》。此后400多年来,这部戏剧成为世界上上演次数最多,被研究最多的戏剧。在英语世界,哈姆雷特的演出成为一种文化传统和名角的终极追求;日本、俄罗斯、法国和德国分别创造了极富本国语言特色的演出历史。

首都剧场距离万历的皇宫城墙两个街区。当朝戏剧作家汤显祖和莎士比亚死于同一年,比万历皇帝早四年。我带着这种并无关联的联系走进首都剧场,期待北京人民艺术剧院的《哈姆雷特》(以下简称人艺版)创造中文演出的新章。

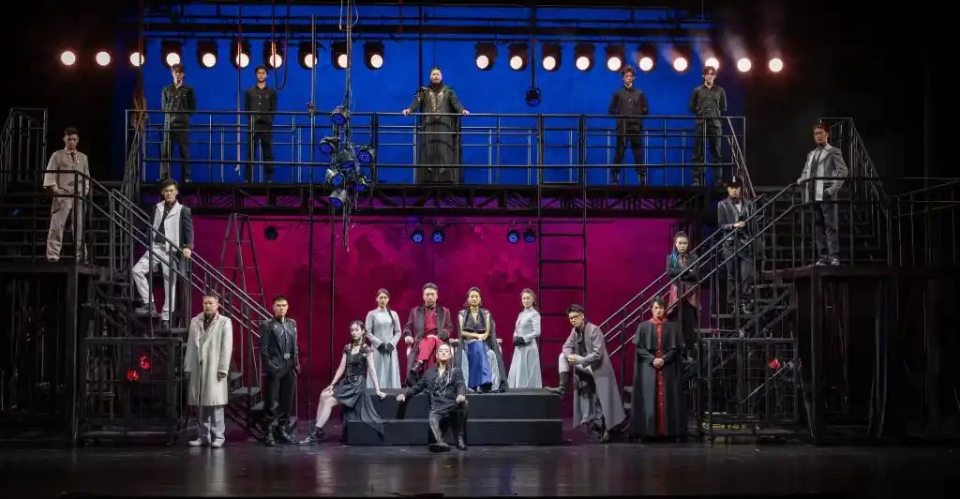

郑云龙领衔的演员班底和舞美设计都非常有实力。但是演出开始的第一分钟和第一句台词就预告,这是一场关于如何毁掉哈姆雷特的灾难。

人艺版《哈姆雷特》最大的问题是导演过于自以为是的改编和由此引发的剧情和人物关系的错乱,致使三个小时演出充满喧嚣和愤怒(full of sound and fury),让人如鲠在喉,不吐不快。

改编和乱编

《哈姆雷特》当然可以改编。这部戏剧是莎士比亚全集中最长的一部,虽然有两个印刷版本,篇幅略有差异,但都需要几乎四个小时才能演完。莎士比亚时代一部戏的时长一般两个半小时以内。过去一个世纪,舞台和电影版缩短剧本是经常的做法,不过近三十年英美舞台都试图演出全本。但是打乱五幕场景的时间线安排,重新分配台词和景别可能是人艺版最主要的创新,也可能是演出史上最糟糕的创新。

人人都会一句哈姆雷特的台词:To be or not be,生存还是毁灭。导演把全剧的开场台词交给了郑云龙:生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题:默默忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?导演可能觉得这句文学历史上最著名的一句就是整部戏剧的概括,必须开宗明义,宣告主旨。但是这句台词如果没有上下文就没有意义,何况这段独白一直被两百年来的学者和演员琢磨研究,并没有一个确定的阐释。

《哈姆雷特》的第一句台词:谁在那?(Who is there) 就是戏剧和文学作品的经典开篇句子,从未有戏剧以如此冷不丁的一句提问立即将观众带入剧情。 “谁在那”创造了一个足够紧张的开场气氛:到底是人还是鬼在那边?很快,观众就会知道原来城堡露台上的哨兵遇见了鬼魂。然而,原著第一句被“生存还是毁灭”以口号的方式替代了,其实完全没有出现在台词中。

前十分钟就足以毁灭整整三个小时的演出。霍拉旭、马西勒斯以及勃那多在遭遇老国王鬼魂之后转入第二场,新国王克劳狄斯宣布他的登基和新婚。然而,这个具有浓厚礼仪性和政治虚伪性的国王演讲被导演拆成蒙太奇式的串烧。霍拉旭并没有按照原剧本是在国王和宫廷人物退场后,并在哈姆雷特第一次独白(人艺版不是第一次独白)后才出现。导演安排霍拉旭和哈姆雷特的第一次对白穿插在国王和宫廷众卿的对话之间,这个穿插必须让舞台上的国王和众卿突然凝固在舞台上,成为背景,让灯光聚焦在霍拉旭和哈姆雷特的对话上。这个穿插对于推动剧情毫无作用。哈姆雷特讽刺说霍拉旭是参加婚礼的,葬礼上的残羹冷炙刚好用于婚礼;接着霍拉旭告诉哈姆雷特他见到了先王的鬼魂,王子表示要在子夜去城堡露天;紧接着国王继续和廷臣对话。这种舞台蒙太奇生硬和刻意地切割舞台空间,在剧情和表演上毫无益处,毫无意义。

此处还有一个令人无语的安排:哈姆雷特和霍拉旭初见时两人都拿着酒杯,好像他们刚刚参加完国王和王后的婚礼。郑云龙饰演的丹麦王子端着酒杯在台上踱着步,似乎忧愁必须搭配酒精,实属斯文扫地。剧中喜欢大口饮酒的恰恰是国王克劳狄斯。哈姆雷特与霍拉旭在城堡露天上等待鬼魂出现时,听到国王夜宴群臣时的礼炮,王子解释说,这种(酗酒纵乐的风俗)“我却以为把它破坏了倒比遵守它还体面些。

第三场是从两个掘墓人的对话开始的!他们谈论一个自杀的人不应该按照基督徒下葬的方式埋葬。这本是第五幕第一场的内容,为什么要搬到第一幕第三场来?大概导演是想为几分钟前哈姆雷特的第一次独白说到“那永生的真神未曾制定禁止自杀的律法”做一个注解,告诉不懂《哈姆雷特》的观众为什么王子在生死问题上如此犹豫。若是如此,这可能是戏剧上最蹩脚的注解。导演该如何解释哈姆雷特和朋友告别后为什么出现掘墓的场景?这是谁的坟墓?导演忘了奥菲利娅要在三幕之后才死去么?

挪威王子福丁布拉斯这个角色在人艺版中完全被删除,如果从缩短演出时间的角度考虑,删去这部分并不会影响故事主体的发展。但问题在于这个版本的演出在改编上过于自以为是,过于粗暴和肤浅。

胡乱改编的另外一例是国王祈祷一场。国王在观看《捕鼠机》后惊魂未定,勉强跪下祈祷忏悔,此时哈姆雷特有机会从背后刺杀克劳狄斯。但在他拔出手枪对准国王后脑勺时,舞台灯光全熄,宣告中场休息。导演可能想留一个悬念,哈姆雷特到底有没有开枪,因为这决定后面剧情的走向。(如果此处哈姆雷特杀了国王,这部戏就可以在此处结束了,哪来的悲剧。)此处设为中场,这本身没有问题,但是下半场开始后,国王祈祷的部分又重新演了一遍。我不知道导演是用电视剧重播上集重点的方式提醒观众,或是出于奇门巧思的设计。如果删去部分情节和台词是为缩短时间,加快节奏,那么这一出就更显莫名其妙了。

国王的鬼魂

据考,1600年《哈姆雷特》在环球剧场上演时,莎士比亚扮演了剧中的老国王鬼魂。16、17世纪的欧洲人相信鬼魂的存在。虽然此时英格兰已是新教时代,但天主教中的炼狱概念依然留存民间。剧中老国王鬼魂向王子泄露天机时,描述的是炼狱场景。老国王鬼魂是剧中一个核心存在。

《哈姆雷特》是一部关于怀疑的戏剧,代表人文主义精神的丹麦王子怀疑真伪,怀疑生死,怀疑爱恨。而怀疑和重建正是文艺复兴的精神。我们的时代也在模凌两可之间没有确定的理性。因此,《哈姆雷特》的魅力之一就不断提醒我们保持对周围世界的怀疑精神。

哈姆雷特遇见老国王鬼魂的时候,称呼他“哈姆雷特,君王,父亲,尊严的丹麦先王”。此后他在宫廷里变得疯疯癫癫。因为他怀疑这个鬼魂到底是先父还是一个恶魔(a damned ghost),直到他通过一场戏剧证实了国王鬼魂所言,正是他的叔父密谋毒死了老国王,然后速娶遗孀王后。

但是人艺版中,哈姆雷特和国王鬼魂的直面对话在第一幕第四场中被删去,挪到了第三幕王后寝宫。这个改编匪夷所思。导演挪走这场人鬼对话后,并没有删去哈姆雷特和他告别并要求霍拉旭和卫兵宣誓保密的一节。一个未曾读过剧本的第一次看戏的观众一定会很懵圈:为什么要三番五次地要求宣誓保密?

难以理喻的是,导演把王子和老国王鬼魂的第一次对话和鬼魂在王后寝宫中出现的一场结合起来了,说的还是还原犯罪现场的那番话语。且不论这段话语和他在寝宫责难哈姆雷特拖延毫无关联,这个改编导致剧情进展完全脱节。

如果鬼魂和王子第一对话时没有说出生前被谋杀的冤情,为什么哈姆雷特要安排一场复原谋杀现场的戏剧证实叔父的罪证?如果没有第一次对话,宫廷演出《捕鼠机》的毒药场景又是怎样被设计出来的?国王看到又怎样会惊惶失措?又怎么会有哈姆雷特被王后召见这场戏?显然,导演对于剧情的推动机制完全置之不理。

1590年前之前,伦敦剧院流行过一阵复仇剧。最著名是《西班牙悲剧》,其中也出现了鬼魂。但《哈姆雷特》远非复仇剧一个标签可以概括。这个忧郁的丹麦王子并非软弱多愁。他有敏感和敏锐的心灵,他无法感知到周遭那个"神志清明"世界的意义,他的困境正是他试图寻求答案。

老国王鬼魂交代给哈姆雷特的复仇任务极其艰难。他要弑杀一位受膏的君王,此人是他的叔父,又是他母亲的丈夫;事后他还需向母亲和世人证明此举正当,但世人又岂会轻信他的一面之词或者从炼狱出来的鬼魂?哈姆雷特从最初就陷入内心分裂与虚弱。心灵愈是精致,内心平衡愈是微妙;他的精神实在不堪煎熬。超自然(鬼魂)冲击更使情况恶化,本就忧悒的心智难以抵御这般侵袭。自此他陷入三重内在冲突:情感、信仰与理性相互倾轧,最终凝结为那句诘问:生存还是毁灭?

这句话已成为陈词滥调的台词恰恰是人类区别于神的所在。只有具有自我意识的人会提出这样的疑问。神对一切则是笃定无疑的。上帝回答摩西提问时说:我就是我(I am who I am/ego sum, qui sum)。诺斯罗普·弗莱(Northrop Frye)写道,这段被滥用的To be or not to be独白,是全剧精髓。它主要由不定式构建——这种既非动词亦非名词,既非行动亦非实体的神秘词类,恰似将意识视为存在中心的虚空。我们终将归于虚无,为何非要强调被动赴死?没有哪部戏剧对"行动"与"关于行动的思虑"之悖论探索得如此深刻,正因这种探索,后世文学得以抵达前所未有的深度与胆魄。

哈姆雷特精神困境正是在和老国王鬼魂对话之后。但是人艺版导演仅仅把鬼魂当成了舞台上无人辨识的一个配角,废掉了整部戏剧的核心。

剧本与舞台

剧本的文本和舞台表演是两种不同的艺术,不同的介质和存在,也是不同的体验。文本是固定的,舞台表演则可以表达台词中没有的内容。这给了导演和演员对同一个剧本无限的表现可能。每个哈姆雷特都不一样,每一次制作也都不一样。台词之外的表达完全由导演来主导。

在《哈姆雷特》文本研究的两个世纪中,国王与王后的关系,王子与母后的关系早已超越了文本本身。王后在老哈姆雷特死后两个月就和叔子结婚,她自认为这是哈姆雷特郁郁寡欢的原因。很多批评者猜测,王后和叔子早有奸情,这种猜测试图解释为何王后会如此迅速地再婚,虽然同时也认可王后并非弑君的同谋。剧作家没有写的内容就是不存在的,但是导演拥有一种权力,通过表演暗示甚至创造文本中不存在的内容。过去五十年的英语演出中,不同导演对于国王和王后在舞台上表现出来的亲疏关系都有不同的处理。但我没有见过人艺版如此这般露骨的浪荡表现。

哈姆雷特在寝宫粗鲁斥责母后时说,“你不能说那是爱情,因为在你的年纪,热情已经冷淡下来”,“地狱中的孽火可以在一个中年妇人的骨髓里煽起了蠢动”。剧中哈姆雷特三十岁,如果中世纪早婚生子,王后应该不会小于46岁了。 两个50岁左右的中年人依然可以产生爱情,依然可以新婚热烈。但是人艺版的演出中,国王和王后在哈姆雷特独白时在舞台背景中如胶似漆般的亲密,让人产生生理上的不适。而且这是哈姆雷特独白“生存还是毁灭”,遇见奥菲利娅后让她去尼姑庵的一场。在这场主角撕心裂肺的对戏中,国王和王后本来是退到在舞台背景中偷听哈姆雷特(剧本中只有国王和波洛涅斯偷听),王后却像个妓女一样攀附在国王身上,搔首弄姿。是可忍,孰不可忍!

二十世纪《哈姆雷特》批评研究中最具争议的一个方面是哈姆雷特的恋母情结。Ernest Jones医生出版了Hamlet and Oedipus: A classic study in psychoanalytic criticism(《哈姆雷特与俄狄浦斯:心理分析批评的经典研究》),这本书影响了1980年代以来的制作。前文提到的寝宫是朱生豪的翻译,原文是chamber,严格来说不应该译为寝宫。Chamber是连接卧室的厢房,用以接待和交谈。一些制作中,导演把这场设计在王后卧室,有床为证,也有一些制作只有座椅。这样的安排带有暗示。有些导演走得更远,在一个制作中,哈姆雷特轻吻了王后,这引起了巨大争议。但这种争议依然在可以接受的范围之内。

然而,在人艺版中,我们看到哈姆雷特强硬地安排王后坐下,说道:“来,来,坐下来,不要动”,此时他站在王后背后猛地把母亲的头抬起,狠狠地强吻了她。这已经超出了心理学分析意义上的暗示,变成了一种直接暴力。难道是霸道总裁的风气入侵了戏剧舞台?孰不可忍!

如何拯救中文《哈姆雷特》

《哈姆雷特》的中文翻译历史只有100年。田汉最早翻译了《哈孟雷特》,据说译文不适合演出,民国时期孙大雨和卞之琳用顿步法以诗歌体翻译,还原了原著体裁;朱生豪和梁实秋则用散文翻译,朱生豪版流传最广,也是国内各种演出制作的底本。(本文引文均来自朱生豪版。)

用中文演出《哈姆雷特》既是戏剧表演的试金石,也是一次文化实验。日本导演黑泽明基于《麦克白》改编拍摄的电影《蜘蛛巢城》成为了莎士比亚戏剧外语经典。用中文演出莎士比亚戏剧拥有很大的创作和创新空间。但是所有创新必须基于对剧本的理解,尊重剧本原本的样子和纯粹性。

关于《哈姆雷特》戏剧和演出的研究汗牛充栋,中国导演如果希望借他山之石,可以看看这两本书导演和作家Harvey Granville-Barker的著作 Prefaces to Shakespeare,或者学者John Dover Wilson的书 What Happens in Hamlet。研读这些学者文章虽非必要,至少务必熟读剧本。

-finis-

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号