历史记载是不均衡且不平等的,有的人没有获得铭记,但却可以化作丝缕,串联起时代的足迹,获得后世的回响。

故事之外的故事

在邂逅本文的线索式人物前,请容笔者先做一段稍显曲折的铺垫。

唐开元二十九年(741),稳坐皇位半甲子的玄宗皇帝,在梦中邂逅了自家圣祖——太上老君。铭记这一事件的《梦真容敕碑》记载道,玄宗自称在一日朝礼之后、天色蒙昧之时,“端坐静虑,有若假寐”。恍惚间,梦遇老君。老君自称为李氏远祖,有造像“可三尺余”,藏于京城西南一百余里处,令玄宗寻访。梦境之中,老君亲口保证佑护大唐,“享祚无穷”,宣称将与玄宗“于兴庆中相见”。玄宗于是命使者及道士寻访造像,最终在终南山楼观东南的山间寻获真容,并将之迎入玄宗身为藩王时的宅邸兴庆宫。

时任中书门下兵部尚书的牛仙客盛赞老君灵应,“镇我皇家,启无疆之休,论大庆之应”,故当“宣示中外,编诸简册”。玄宗闻此颇感欣慰,于开元二十九年闰四月廿一日下敕,应允牛仙客所请。接着,博州刺史李成裕上奏,认为虽然史籍已记载此事,但碑石仍未刊刻(“虽缣缃已载,而琬琰未书”),尚不足以广宣玄元神异,“伏请于开元观具写纶言,勒于贞石,入仙宫而物睹,知圣祚之天长”。对于李成裕的恳请,玄宗自然深表欣慰,予以赞许。由此,一场轰轰烈烈、沸沸扬扬的“梦真容”运动在大唐宇内展开。

这场运动标志着天宝时期李唐国家形象和意识形态整体道教化趋势正式展开。一年多后,也就是天宝二载(743)春,玄宗的妹妹、已经入道三十多年的玉真公主作为朝廷使者,带领团队从长安出发,去往传说中的老子故里谯郡紫极宫(即老君庙)建斋设醮,向老君及老君的母亲先天太后表达敬意,希求获得祖先神的庇佑。这场带有国家信仰和意识形态宣传目的的朝圣之旅,是玄宗“梦真容”运动的组成部分。

玉真在紫极宫的祭祀活动,留下一方《玉真公主朝谒真源紫极宫颂碑》,这方碑刻在宋代金石著作中曾获著录(但内容不详),此后便不知所终,直到2006年太清宫进行考古挖掘时才重见天日。

从谯郡回程途中,玉真公主的使团先后造访了嵩山和王屋山等道教圣地。路经嵩山时,玉真公主跟从善于炼丹的女道士焦静真修行存思之法,而焦静真则是盛唐高道司马承祯的杰出弟子。在王屋山上,玉真公主获得人生最后一次受法机会,经由恒代地区而来的某位胡尊师开度,获得上清玄都大洞三景法师这一最高法位。玉真公主这趟出行中截至此次受法前的活动,被洛阳大弘道观道士蔡玮记录在一方碑铭里。这方碑石保存至今,即《玉真公主受道灵坛祥应记》。

令玉真公主心心念念的王屋山是一座极为重要的道教圣地,拥有天下第一洞天、王褒和魏华存的传说与圣迹、司马承祯的阳台宫,以及天坛和仙人台等道家胜境。而就在仙人台下,玉真公主建造了自己的灵都观,获得玄宗亲笔书额的优待。

负责撰写《玉真公主受道灵坛祥应记》的大弘道观道士蔡玮,在当年六月又帮玉真公主撰写了另外一方碑铭《唐东京道门威仪使圣真玄元两观主清虚洞府灵都仙台贞玄先生张尊师遗烈碑》(简称《张探玄碑》)。从碑题可知,张探玄既担任道官重任,同时又身兼两座道观的观主之职,是当日中州地区权力最大的道士之一。从碑文来看,张探玄据信为正一真人张道陵的后裔,玉真公主王屋山中的灵都观,正由这位天师后人督造建设——可惜工程未克完成,张探玄便羽化辞世了。

据《张探玄碑》记载,开元十四年(726),玄宗皇帝计划祭祀大圣祖玄元皇帝庙(也就是老君庙),亲自精选黄冠,最终决定由张探玄与“峨眉王仙卿、青城赵仙甫、汉中梁虚舟、齐国田仙寮”五位高道主持祭祀。蔡玮称,五人一路上获得地方官府热情接待,“登邙山,俯河洛,飘飘明霞之外,窅窅凝玄之迹,望者以为神仙之会也”。五人中,除张探玄有碑铭传世外,田仙寮亦有墓志留存,藏于千唐志斋。根据《大洞法师齐国田仙寮墓志》之记载,田仙寮正是那位前后两次为玉真公主撰写碑铭的大弘道观观主蔡玮的师父。青城赵仙甫(后文稍有讨论)和汉中梁虚舟的情况目前还没有得到清晰梳理,但峨眉王仙卿则因一个特殊事件引起了我们的注意。我们的线索式人物“王仙卿”终于登场了。

一番曲折的铺垫和倒叙,不是(至少不纯是)为了故作高深,而是试图借此揭开盛唐道教错综关系网的一角,呈现彼时道教与政治骨肉相连的历史背景。接下来,让我们把焦点转向开元十二年(724)发生在蜀中青城山上的一起“夺观”事件。

青城山中的“夺观”事件

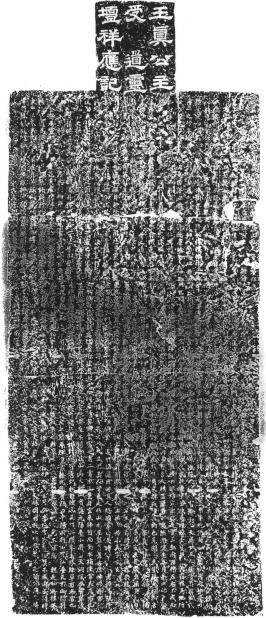

记载“夺观”事件的最主要材料是一方碑刻。这方碑刻被命名为《青城山常道观敕并表》,碑石保存至今,依旧屹立在青城山上,向后人讲述着开元年间发生的那个故事。此方碑石阴、阳及两侧均有刻文。碑阳主体为玄宗手写敕书,后接敕书下达过程;碑阴为地方官僚和教界合作解决事件后,张敬忠所上之表文;碑右系开元十八年(730)奉敕斋醮投龙活动的记述,碑左则是参与此次斋醮活动的官员和道士题名。

碑阳刻写的玄宗墨敕,系发给益州长史张敬忠的文件,原始文件于开元十二年闰十二月十一日下发。敕书中,玄宗首先表彰张敬忠治理边疆的辛劳,给予关怀问候,赐衣一领。接着,玄宗开始进入正题。敕书称,蜀州青城山,先有常道观位于山中,听闻有飞赴寺僧夺此观为寺。鉴于蜀州归属剑南道节度使管辖,而张敬忠此时除担任益州长史外,还任剑南节度使一职,故玄宗特令其过问此事。务必使僧道不再相侵,“观还道家,寺依山外旧所,使佛道两所,各有区分”。同时派遣内品官毛怀景、道士王仙卿往蜀州公干,令二人带去敕书。张敬忠收到玄宗手诏后,对“夺观”一事非常重视。其在开元十三年(725)正月一日收到敕书,二日即将敕书下达蜀州,并令“节度使判官、彭州司仓杨璹”加“专检校移寺官”之任,与蜀州刺史平嗣先、青城县令沈从简一同处理此案。碑阴为常道观观主甘遗荣所书,上半段抄写张敬忠上呈玄宗的表奏。张敬忠的上表,首先按体例抄写玄宗敕书所交托之事务,而后表示已差派杨璹前往青城山,“准敕处置”;在当月九日,已将飞赴寺僧移置山外旧所,“观还道家”,责成僧、道“更无相侵”。张敬忠接着称,常道观旧地归还道士后,观主甘遗荣继续申诉,指出此前飞赴寺僧占领常道观期间所种植的竹木不易移动,此时僧人既已居于山外,唯恐未来再有争执,特请区分。张敬忠将此事委托所属州县(即蜀州青城县)办理,令常道观道士收领竹木。至此,相关事务处置妥当,僧道各安其所,但张敬忠等当地官员似乎没有严厉苛责僧人。最后,张敬忠将表奏附于采药使内品官毛怀景奏状上达。碑阴下段为道士题名,其中上座蔡守仙、监斋勾灵相与观主甘遗荣共同组成常道观的“三纲”。

以上即《青城山常道观敕并表》所呈现的“夺观”事件始末。负责处理事件的张敬忠是盛唐时期著名官员,史料中常见关于他的记载,并有诗歌传世。青城山是道教信仰中极负盛名的圣地之一,是司马承祯《天地宫府图》洞天系统中第五洞天青城山洞的所在,“周回二千里,名曰宝仙九室之洞天”,青城丈人治之。亦是道教传说中,天师张道陵与六天魔鬼战斗并立定誓约、昌盛正一盟威之道的地方,同时也是传说中黄帝求道宁封子的所在。而宁封子则以为黄帝受道的功劳,获封“五岳丈人”。青城山所拥有的以上胜迹,在唐玄宗统治时期及之后的年代里常常被一并提及。开元十五年(727),司马承祯建议在五岳庙外另造“五岳真君祠”,“配套”的青城丈人祠也在开元十八年(730)获得敕建祠宇的待遇。祠庙建好后所立之《青城山丈人祠庙碑》,开篇便高调列述青城山的三种道教身份:

夫丈人山者,本青城山,周回二千七百里,高五千一百丈,即道家第五宝仙九室之天矣。黄帝拜为五岳丈人,因以为称。服朱光之袍,戴盖天之冠,佩三庭之印,乘科车,主五岳,上司六时降水。仙唱泠泠而霄转,神灯烂烂而夕照。仙都众妙之奥,福地会昌之域,张天师羽化之处焉。

这样的描述,在保存至今的青城碑铭和蜀地方志中都很常见,在杜光庭的《修青城山诸观功德记》和《青城山记》等著述中获得反复回响。“夺观案”的原告方常道观,与青城山黄帝受道宁封子的传说关系密切。晚年隐居青城山的杜光庭,在其《道教灵验记·青城山宗玄观验》中称:“青城山宗玄观,古常道观也。在黄帝受箓坛前。”明代曹学佺整理碑石文献等材料,在《蜀中广记》对常道观的基本情况进行描述,称明代的延庆宫就是古常道观,“乃古黄帝祠址”,据信初建于隋大业七年(611)。“夺观案”的被告方飞赴寺,也有一些记载留下。宋代祝穆《方舆胜览》云:“飞赴寺,在青城县飞赴山下,名昌圣院,乃唐左军容使严君美舍宅,有四望亭。”但陈艳玲根据《续高僧传》的记载,指出南朝萧梁之初青城山便有飞赴寺,则飞赴寺的历史比《方舆胜览》记载的要早很多。在“夺观案”发生时,常道观与飞赴寺均为当地颇具传统的宗教场所,考虑到常道观与黄帝受道青城传说的紧密联系,且唐代青城山和蜀地的道教势力强大,飞赴寺僧轻易侵占此观的情况就不禁令人心生疑惑:第一,飞赴寺到底是如何侵占常道观的?第二,此事为何能获得玄宗皇帝亲自过问?

有关第二个问题,很可能是线索人物王仙卿的功劳。正如天宝二载大弘道观道士蔡玮的追忆所述,深受玄宗器重的王仙卿是一位“峨眉”道士,他的圈子里还有一位“青城赵仙甫”。鉴于王仙卿由玄宗派往青城检校“夺观案”,推测常道观观主甘遗荣等人可能与王仙卿(以及赵仙甫)有旧谊,故借王仙卿之口向玄宗提出申诉。事实上,杜光庭《道教灵验记·青城山宗玄观验》中便直接说:“道士王仙卿奏请移观还旧所,寺出山外。”至于第一个问题,目前并无史料给出解释,但杜光庭《青城山宗玄观验》中的记述或许能提供某些启发。在这则灵验记中,杜光庭首先给出玄宗时期“夺观案”的记载。但与保存至今的玄宗手诏碑对比,便可发现收入《道藏》的《青城山宗玄观验》版本在文字上存在明显疏漏,例如:将事件发生的时间写为“开元十九年”(其实应该是开元十二、十三年);将“内品官毛怀景”写为“高品官王怀景”等。继而,杜光庭记述事件结束后常道观获得金仙、玉真公主“道像石真”等石雕碑刻。再接着,杜光庭给出一个不见于其他著作的故事,称:咸通末年,常道观无道士居住,道观荒废,仅剩尊殿石坛,余皆成墟丘,为草木所覆盖。有僧二人,欲复移飞赴寺于此。二僧居常道观月余,计议已定,即将摧毁造像坛场,抢夺其地。但此时开始,二僧夜卧,便有巨蛇卧腹;昼饭,则有飞沙投食;并见巨手、毛脚等怪异。二僧惊惧,奔驰而去。乾符己亥年(879),县令崔正规与道士张素卿重兴常道观;至僖宗幸蜀时,奏改为宗玄观。

杜光庭给出的这则发生在咸通末年的故事,不见于其他记载。但记述中张素卿、崔正规、僖宗幸蜀、咸通末年等人物、事件均与杜光庭同时代、同地域,周围见证人恐多,且又能与稍后将要提到的《青城绝顶上清宫天池验》的记述对应,纯然“杜撰”的可能性不大。故事中的两个人物,张素卿和崔正规在当时其他材料中均留下痕迹。张素卿是蜀地高道,生活于晚唐至王蜀时代,尤以绘画著名。

《宣和画谱》记载宋代内府存张素卿画作十四幅,又记载张素卿为简州人,因少孤贫而为道士,在僖宗幸蜀时获赐紫衣;并在僖宗欲封青城山为“希夷公”时上表,指出五岳均已封王,青城丈人山地位高出五岳,不当仅仅封公。尽管《宣和画谱》记载僖宗应允了张素卿的上表,但这显然不是事实——根据唐僖宗中和元年(881)的《封青城丈人山为希夷公敕》碑来看,僖宗依旧只肯给予青城山“希夷公”的爵位。崔正规也是杜光庭的同时代人,可能与杜光庭有直接往来。中和元年封青城山为希夷公时,由朝廷在青城山中施设醮礼,青城县令崔正规便是执行人之一。杜光庭乾宁二年(895)所撰《修青城山诸观功德记》,同时提及崔正规修缮丈人祠、常道观以及张素卿受命为这些道观绘制壁画的情况。因此,杜光庭有关咸通末飞赴寺僧又欲占常道观地的记述,应该不全是向壁虚构。《青城山宗玄观验》有关较晚飞赴寺僧又欲侵占常道观的记载,为我们提供了一些想象开元十二年“夺观案”背景的思路。彼时常道观是否也曾荒废,故飞赴寺僧才有占据此观的愿望和可能?修整常道观故地并栽种“竹木”的飞赴寺僧是否有些冤枉,徒费修整之力到头来都是“为他人作嫁衣裳”?因知晓此中曲折,故张敬忠等地方官员才没有明显苛责僧人的举措?史料之缺,使这些猜测难于定案,是非曲直暂时无法判定。但不论如何,杜光庭对飞赴寺确实毫无好感。杜光庭在自己的作品中屡次三番地记述开元“夺观”案,并屡屡展示玄宗手诏作为谴责僧侣的权威证据。

与此同时,如果我们选择相信杜光庭的话,飞赴寺僧人似乎也确实非常觊觎常道观的地产。根据收入《云笈七签》的杜光庭《道教灵验记·青城绝顶上清宫天池验》所述,宗玄观(常道观)之南有玄宗御容碑:

乾符己亥年,观未兴修,水常如旧。忽有飞赴寺僧,窃据明皇真碑舍中,拟侵占灵境,创为佛院,其水遂绝。半岁余,僧为飞石所惊,蛇虺所扰,奔出山外。县令崔正规秋醮入山,闻乡闾所说,芟剃其下,焚香以请,水乃复降,至今不绝。

这段记述看似清楚,实际却存在疑问。第一,杜光庭这则记述与其《青城山宗玄观验》后半段类似,除抢占常道观地产外,《青城绝顶上清宫天池验》所述飞赴寺僧为“飞石所惊,蛇虺所扰”与咸通末飞赴寺二僧的遭遇尤其吻合。第二,《青城山宗玄观验》中的崔正规正是《青城山宗玄观验》与张素卿一同重修常道观的青城县令,两则材料所给出的重要时间点都有乾符己亥年。这些“巧合”不禁使人怀疑两个传说拥有共同的源头、指向同一起事件,但却被杜光庭在有意无意间区分为唐懿宗咸通末与唐僖宗乾符己亥年两场闹剧。根据《青城山宗玄观验》所谓“县令崔正规秋醮入山,闻乡闾所说”的记载,推测相关情况或许是杜光庭从崔正规口中得知,而崔的信息来源则是当地乡民。

综合以上讨论,可以发现杜光庭笔下共记录了三起飞赴寺僧抢占常道观的事件:第一起发生在开元年间,有玄宗手诏为证;第二和第三起分别发生于唐懿宗和唐僖宗时代,但其实很可能是由同一个事件演绎而成的不同灵验故事。

开元十八年青城山上的斋醮

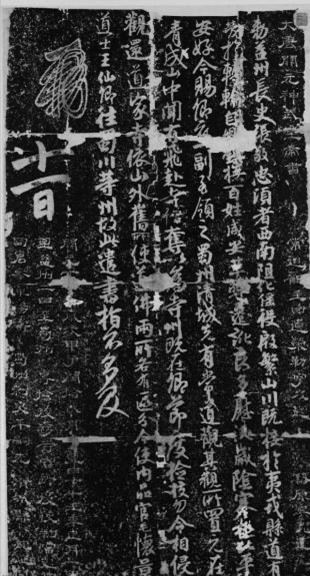

常道观的“夺观案”至此已讲述完毕,让我们再把视线拉回峨眉王仙卿身上。开元十三年从青城返回长安后,王仙卿依旧获得玄宗重视,次年受玄宗之命参与玄元皇帝庙的祭祀活动。四年之后,也就是开元十八年(730),王仙卿再次来到青城山。《青城山常道观敕表》碑的左右两侧,记录下开元十八年青城山斋醮活动的历史瞬间。石碑右侧的刻文,记载太常少卿专知礼仪集贤院修撰韦韬,奉玄宗圣旨,“令检校内供奉精勤道士、东明观主王仙卿,就此青城丈人灵山修斋设醮,并奉龙璧”。当年“六月七日庚申,入净斋醮,十一日甲子,敬投龙璧”。碑左记载下参与道教仪式的主要官员姓名,包括时任蜀州刺史的杨励本等。

参与此次青城山祭祀活动时,王仙卿已成为东明观的观主。这一身份并没有出现在此前的玄宗手诏、张敬忠上表以及蔡玮的《张探玄碑》中,推测王仙卿可能是在开元十三、十四年后才开始担任东明观主,此前是否隶属东明观尚不清楚。东明观是唐代长安城中的著名道观。此观最初与西明寺一起,系为高宗太子李弘求福而建,拥有一定官方性质,是组织官方崇道活动及长安佛道论辩的重要场所。

东明观有多位颇具影响的道士,与皇室和朝廷关系密切,常奉皇命行事,开元十八年王仙卿奉命斋醮青城山亦属此类。东明观高道中有数位来自巴蜀,如极负盛名的重玄学家李荣是绵阳人;《大唐故东明观孙法师墓志铭》中记载的孙思,于蜀郡青城山受三洞法等。王仙卿得以进入东明观并担任观主一职,或许存在地缘人脉的关系。

开元十八年六月青城山斋醮投龙的核心仪式场所,应该就设在常道观。杜光庭《青城山记》记载玄宗敕王仙卿青城设醮之所是“黄帝坛”,而常道观本为古黄帝祠,黄帝坛就在常道观前。王仙卿、杨励本等人选择在旧碑两侧刻铭纪念,似乎是希望将此次仪式活动与不久前玄宗的青城护道行为联系起来。此时,更适合作为祭山仪式场所的青城丈人祠尚未建立。根据徐太亨《青城山丈人祠庙碑》的记载,就在王仙卿、杨励本举办斋醮仪式的半年后(闰六月十八日),玄宗皇帝下敕“于青城丈人山置祠室”。但丈人祠的建立可能要到开元二十年(732)方才真正付诸实现。《金石录》著录徐太亨《青城山丈人祠庙碑》,系开元二十年正月;《册府元龟》记录开元二十年四月己酉敕,令庐山九天使者祠及青城丈人祠准五岳真君祠之待遇,与徐太亨碑记中“八月二十五日敕”内容呼应。可推《青城山丈人祠庙碑》确实应当是在开元二十年撰写树立,故文中所谓“今年八月二十一日敕”,指的就是开元二十年的玄宗诏令。在这则敕书中,玄宗命令下辖青城山的州县“拣本山幽静处兴立祠庙。其图分付道士,将往建立”。蜀州刺史杨励本“奉尊宸旨,恭惟灵庙。亲画规模,改兴版筑”,不多时便建成祠庙。碑文记载,同年八月二十五日,玄宗下敕:“青城丈人庙准五岳真君庙例,抽德行道士五人焚香供奉。”按正常情况而论,二十一日敕择地建丈人祠,二十五日祠庙不太可能建造成功,但道士配备已提前着手准备。

或许正是因为玄宗手诏碑的妥善保存和声威广被,开元十八年王仙卿的青城山祭祀,在一百六十多年后杜光庭的笔下获得回响。据杜光庭《青城山记》所述,王仙卿受玄宗之命修醮青城黄帝坛时,出现神灯遍山的灵瑞。而僖宗幸蜀之年,在青城山中修灵宝道场罗天大醮时,这一神奇景象得到复现——此时“神灯千余,辉灼林表”。玄宗手诏碑两侧的刻文中并没有提及开元十八年出现灵灯祥瑞,杜光庭的追忆更像是在创造记忆。当这样的记忆被创造出来后,僖宗时代青城灵灯的出现,便将正在遭受入蜀避难窘境的僖宗与拥有同样经历的玄宗联系起来,两个时代如出一辙的际遇和完全相同的灵瑞,昭示着大唐必将浴火重生的希望——当然,后来的历史告诉我们,希望落空了……

结语

一个人的身上,可以寄寓一个时代的声音;一个时代的声音,可以在另一个时代获得回响。王仙卿不是一个生命轨迹清晰明白的历史人物,但他的一些经历,以及这些经历在不远的后世的回响,共同构成了一幅错综的图画。

在放任意识涌动的追忆中,我们既目睹了开元道教的盛世光鲜,也意识到晚唐朝廷避难蜀地后以神道设教提振士气的无奈,佛道之间的矛盾为这些记忆涂抹上一层奇幻的色彩,使本已破碎的历史景象更加曲折迷离。以王仙卿为线索,时代的声音和后世的回响,交织成一场松散但有节律和高潮的音乐剧。这场音乐剧不免杂乱与琐碎,但道教历史的一段“印象”或许已在心中浮现。

(选自白照杰《仙道寻踪:唐道士廿八考》,原标题《峨眉王仙卿串联的一段道教散史》,发布经作者授权)

作者简介

白照杰,中央民族大学哲学与宗教学学院副教授;澳门大学史学硕士、哲学博士,北京师范大学史学学士。主要致力于中国道教研究,兼及佛教及佛道关系探讨。著有《整合及制度化:唐前期道教研究》《圣僧的多元创造:菩提达摩传说及其他》《十字门内飘法雨:澳门当代佛教问题研究》等,译有《中古道教文学研究》《李白与中古宗教文学研究》等,在国内外学术刊物发表论文数十篇。

图片 | 白照杰

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号