文博时空 作者 金笛 在将近半个世纪的时间里,毗邻西安城墙、铁道以北、西安人俗称“道北”的广大区域,由于历史原因形成了西安市最大的棚户区。这里低矮潮湿、斑驳杂乱,而在一千多年前,这块土地矗立着金碧辉煌的天上宫阙——大明宫。

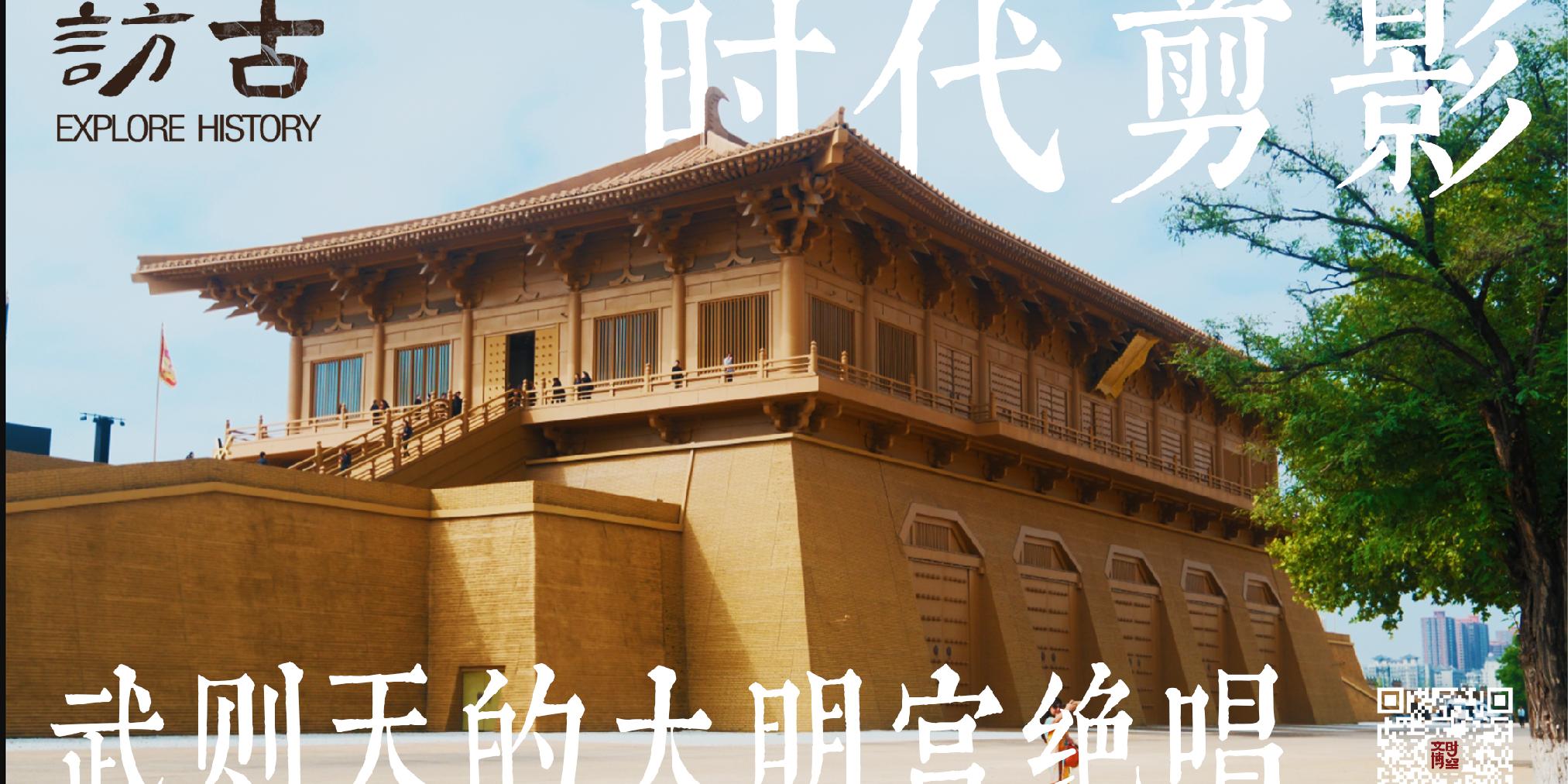

1959年冬天,中国科学院考古研究所的马得志等专家来到龙首原一带发掘。经过9个月的摸索,根据元代李好文的《长安图志》所示,取得重大考古发现,这里是废弃的大明宫,面积是3.3平方公里,而明清故宫的面积为0.72平方公里,竟然是故宫的4.5倍。大明宫不仅是唐帝国最宏伟壮丽的宫殿建筑群,也是当时世界上面积最大的宫殿建筑群。站在大明宫含元殿向南眺望,整个长安城尽收眼底。

经过六十余年的持续发掘,大明宫国家遗址公园终于成型。战火摧毁不了地层中的石器,抢夺者带不走宫城的泥土。

重启修建

大明宫,最初为唐太宗贞观八年(634 年)为其父李渊修建,因唐初所用宫室为隋朝所建太极宫,地势低洼、潮湿不安。次年(635 年)李渊去世,唐太宗以“孝治”为由,大明宫停工搁置。

三十年后,龙朔二年(662 年),唐高宗李治正式下诏重启工程。诏书虽由高宗发布,但此时“二圣临朝”已初步成局,武则天对重启大明宫起到了决定性的作用。在太极宫里,唐高宗因风疾,头痛目眩,无法理政,委托武则天代为理政,据《资治通鉴》载,“自是上每视事,则后垂帘于后,政无大小,皆与闻之。天下大权,悉归中宫,黜陟杀生,决于其口,天子拱手而已,中外谓之二圣。 ”

武则天以“尽孝”、为皇帝改善环境为由,力排众议,决定上马工程。大明宫如此庞大的宫殿群,无论如何应是一个漫长的时间,但实际上仅仅用了短短两年时间,征用了十万工匠“昼夜轮作”,迅疾而成。

考古队在挖掘过程中,有了惊人的发现:在含元殿附近,有二十处多处火烧痕迹,周围密密麻麻全是砖窑。可想而知,这样巨大的工程量,当时需要多么周详的安排,必须是有条不紊、忙而不乱,才能在短时间内完成各项任务。

唐代以“赤”为“国色”,因李渊自称“火德”,对应赤色。凤凰自古以来是盛世的象征,在《诗经・大雅》中有“凤凰鸣矣,于彼高岗;梧桐生矣,于彼朝阳” ,大明宫正门被命名为“丹凤门”,取“丹凤朝阳”之意。

后武则天当政时,改中书省为“凤阁”、门下省为“鸾台”,并宣称有凤来仪,暗示天命所归。

丹凤门采用“天子五门道”,为中国古代城门的最高等级,其墩台东西长74.5米、南北宽33米,两侧筑有54米长的马道。

大明宫二十载

从662年始建,663年刚刚建好,李治与武则天就急匆匆搬进了大明宫。直至683年离开大明宫赴洛阳,武则天陪伴李治在大明宫度过了二十年。

在这个新的空间里,凤凰将振翅飞翔。

666年,在武则天的建议下,高宗欲携武则天前往泰山举行封禅大典。武则天不仅随行,更前所未有作为“亚献”,即作第二主祭人行祭地大礼。朝野上下,议论声不断,认为“牝鸡司晨”“慢神悖礼”。

武则天随即上《封禅请祭地祇表》,据理力争:“乾坤定位,刚柔之义既殊;经义载陈,中外之仪斯别。瑶坛作配,既合于方祇;玉豆荐芳,实归于内职。”天地分工明确,刚柔有别;经典记载中,内外礼仪本应不同。祭地之礼既需女性神祇配享,献祭品的职责理应由后宫承担。

她以“天尊地卑”的儒家理论为依据,皇帝祭天,祭地仪式应由女性主导,巧妙地将性别角色与礼制结合,既符合儒家伦理,又为自己争取到合法地位。

“宁可仍遵旧轨,靡创彝章?”难道要固守旧制,不创立新规范吗?她一番言辞,鞭辟入理,别人一时难以反驳。

唐高宗最终采纳了武则天的建议,下诏:“祭地祇、梁甫,皆以皇后为亚献,诸王太妃为终献。”

武则天成为中国历史上首位在封禅中担任亚献的女性。

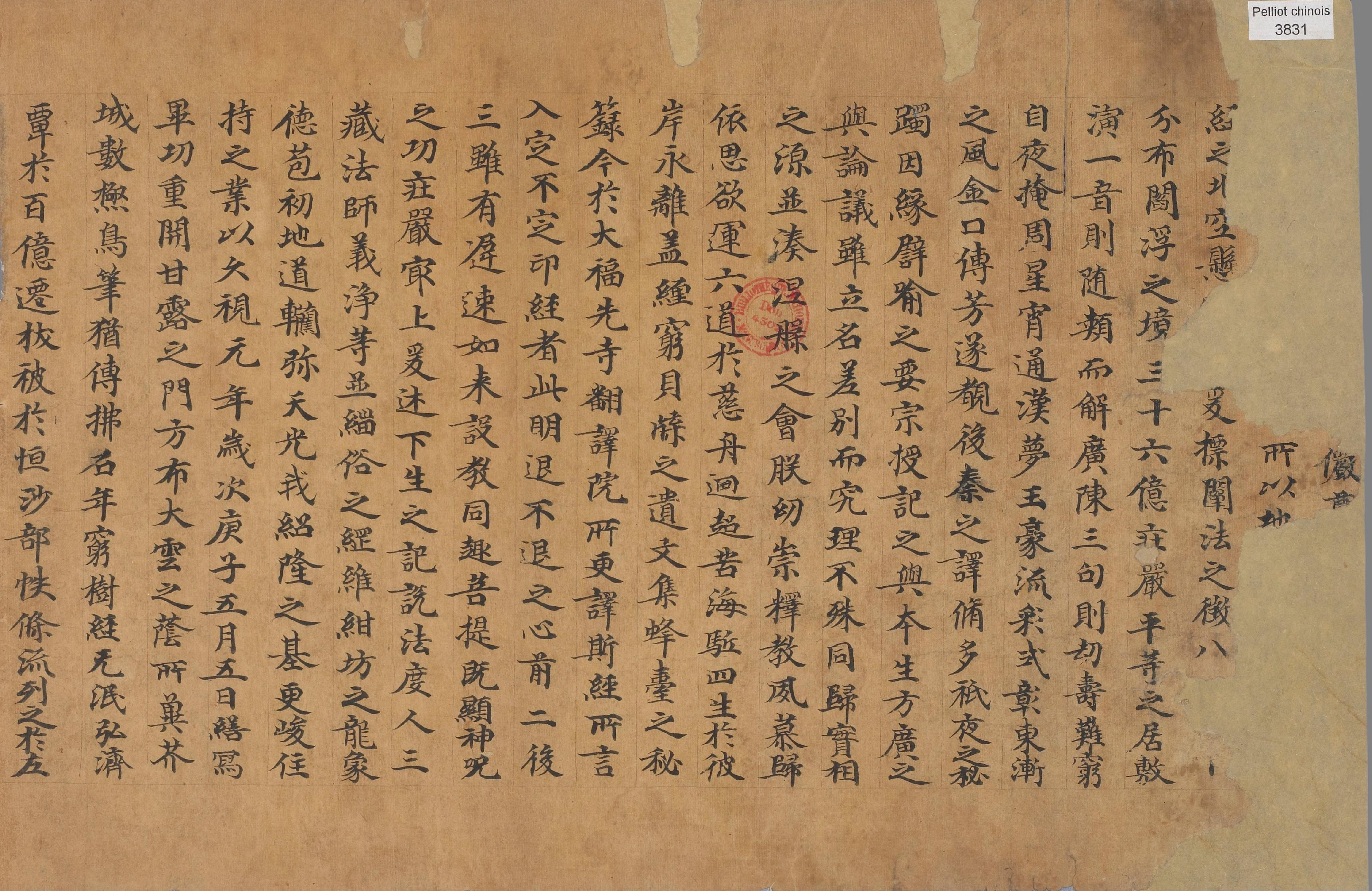

武则天以皇后身份提出“建言十二事”,包括“劝农桑、薄赋徭”“父在为母服齐衰三年”等政策。宰相郝处俊以“违背周礼”为由反对母服改革,武则天驳斥“孝不分男女”。经多年争论,仪凤三年(678年)正式下诏实行母服三年制。此后,武则天命北门学士在宫中宣扬新政,并编纂《古今内范》(由元万顷等主编),以历代贤后事迹为自身执政提供依据。

675 年,武则天在大明宫玄武门内设立“北门学士”机构,召集元万顷、刘祎之等文人学士“以修撰为名,密令参决时政”。

明堂的修建一直悬而未决。最早在《周礼》《礼记》中明确记载,明堂承载皇室祭祀、朝会、教化等国家级礼仪活动,堪称古代王朝的“礼制中枢”与“精神象征”。关于如何建造明堂, 自高祖至高宗几经议论, 群儒未能决, “终高宗之世, 未能创立”。

而武则天“独与北门学士议其制, 不问诸儒”,武后依靠北门学士,绕开迂腐诸儒,修建明堂,开始“明堂布政”。

此时,武则天已经在打破门阀旧族迈出重要的一步,重修《姓氏录》。魏晋南北朝至初唐,社会阶层长期被“门阀士族”垄断 ——“上品无寒门,下品无士族”,普通人即便才华出众,也难以突破门第限制进入上层社会。此次修订《姓氏录》,打破了魏晋以来的门第观念,为科举上来的寒门子弟开辟了上升通道。

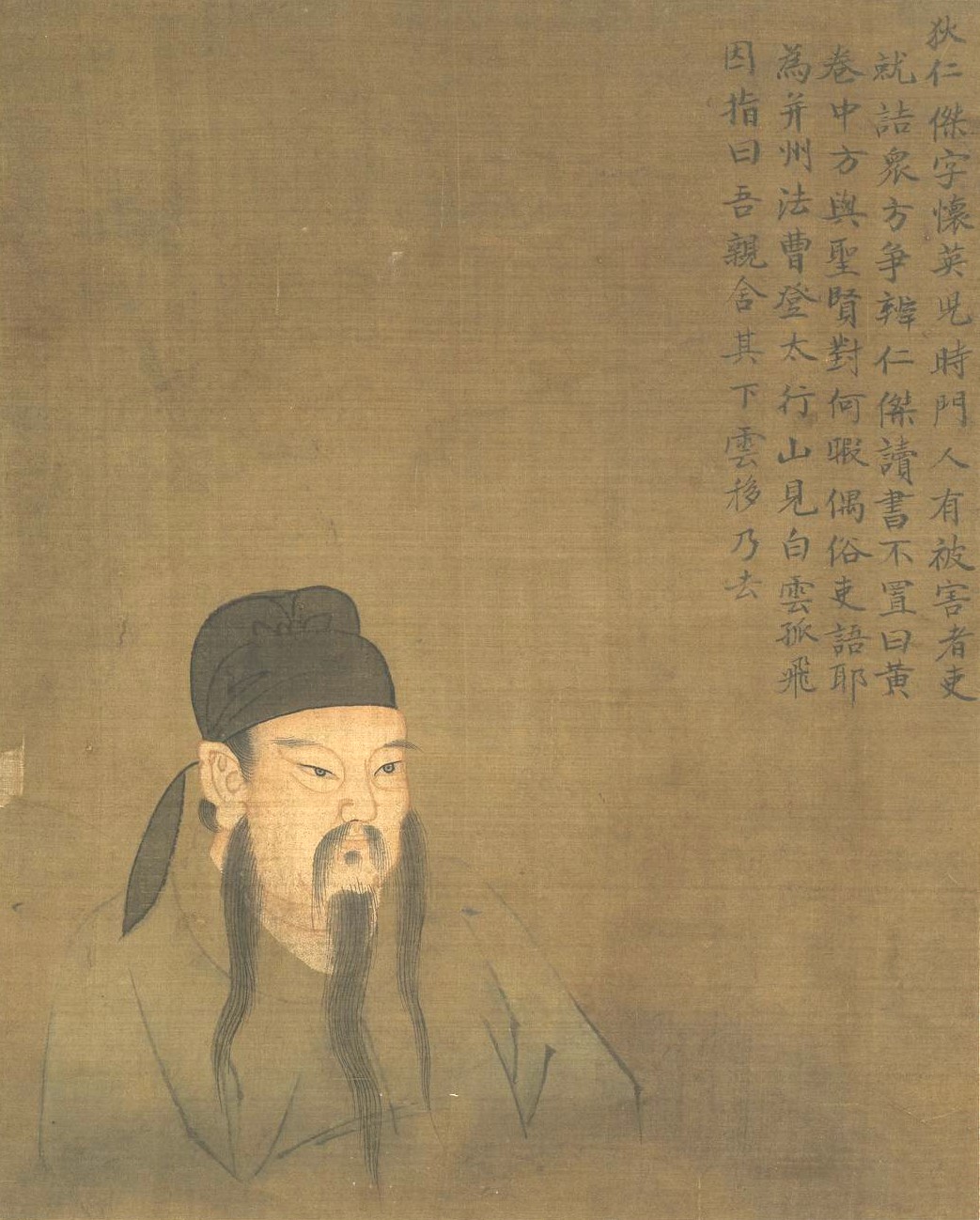

此前,科举考试“明经科”(背诵经义),为士族子弟垄断,武则天则侧重提拔 “进士科”(靠文才、时务策论),仅 669 年~683 年,进士科录取人数较贞观时期增长近3倍,狄仁杰就是这个时候录取的。

在洛阳称帝后,武则天对科举施行“怀牒自列”之策,庶民群体可以不经过地方官员荐举,允许通过自我报名的方式,以应试选官。陈寅恪先生说:“武曌做皇帝时有很多改革, 其中之一是变革隋代以来的科举制度……武则天注重进士科, 那便不管是什么人,也不分地域,只要能作诗,做文章,尤其是诗,便可到洛阳考进士。因此所有的人,都可以因会作诗, 而爬到最高的地位。门阀制度被推翻, 社会的关系也由此而扩大。”

683年,高宗驾崩,武则天开始临朝称制。次年,她正式将都城迁至洛阳,改洛阳为“神都”,长安沦为陪都。

奉先寺是龙门石窟规模最大、艺术最精湛的一组摩崖型群雕。主尊卢舍那大佛通高17.14米、头高4米、耳朵长达1.9米,以神秘的微笑著称,被誉为“东方的蒙娜丽莎”、“世界最美雕像”。卢舍那,意为光明遍照。《大卢舍那佛龛记》有“实赖我皇,图兹丽质”的记载,这尊卢舍那佛的形象是仿武则天的形象雕刻的。

690年,武则天称帝,建立武周,定都洛阳。在洛阳,经武则天的推行,科举制成为了一个无法动摇的制度,对中国历史产生了深远影响。实施轻徭薄赋、劝课农桑的政策,促进了农业生产的发展,为后来的开元盛世奠定了一定基础。

698年,武则天在早朝时突然提出“欲以武三思为太子”,狄仁杰曰:“文皇帝栉风沐雨,亲冒锋镝定天下,传之子孙。陛下今欲以武三思为嗣,臣观天意人心未厌唐德!且姑侄与母子孰亲?陛下立子,则千秋万岁后,配食太庙,承继无穷;立侄,则未闻侄为天子而祔姑于庙者也。”(《新唐书・狄仁杰传》)狄仁杰说,儿子继位,会把母亲敬供于太庙,侄子继位,还没听说过侄子为姑姑供祭的。武则天感悟,即日遣徐彦伯迎庐陵王(李显)于房州。

重回大明宫

701年,武则天又回到了朝思暮想的大明宫。

抵达长安当日,武则天宣布改元“长安”,显然,有“还政李唐”之意。改元同时,武则天宣布大赦天下,平反冤狱。

回到长安不久,下诏将含元宫复名“大明宫”,“大明”则取自《诗经・大雅》“明明在下,赫赫在上”,取天命与德行和合之意,是回归李唐正统的铺垫。

702年,武则天在长安创设“武举”,以选拔军事人才。考试内容包括马射、步射、负重等项目,打破了此前“以文取士”的局限。为民间习武者及下层军官,提供了晋升通道。后来平定安史之乱的郭子仪即通过武举入仕。

武举创始于长安二年(702年),废于清光绪二十七年(1901年),前后延续近1200年。据学者统计,科举时代大约选拔了10万余名进士,其中武科进士有1.5万人左右。因为资料缺失,唐代武举只考证出23人,宋代2300余人,元代未设武科,明代4000余人,清代8000余人。

702年正月,重启含元殿元旦大朝,接受百官与四夷使节朝贺,重现太宗时期“万国来朝”场景。

吐蕃赞普派遣大论(宰相)论弥萨出使长安,请求和亲。武则天在大明宫麟德殿设宴款待。麟德殿是大明宫最大的建筑群,建造时共用了192根柱子,是今天故宫太和殿的3倍,是皇帝宴饮群臣、观看杂技舞乐、作佛事及外事召见的地点。台基南北长130米、东西宽80余米,全殿建筑总面积达12300平方米。

宴会席间奏《秦王破阵乐》《霓裳羽衣曲》等盛唐雅乐。论弥萨惊叹:“臣生于边荒,不识中原雅乐,请陛下允臣近前观之”。武则天特许其离席观赏乐舞,随后指着太液池中的蓬莱岛说:“此乃神仙居所,尔吐蕃可有此景?”论弥萨惶恐叩首:“吐蕃唯有雪山荒漠,安敢与天朝相比!”。

702年,武则天在庭州(今新疆吉木萨尔)设立北庭都护府,以维护丝绸之路的畅通。接见波斯末代王子卑路斯三世(驻长安波斯流亡政权首领),赐宅于醴泉坊,巩固与萨珊遗民的关系。

703年,武则天在大明宫麟德殿宴请第八批遣唐使日本国使粟田真人。武则天因其“容止温雅、好学能文”,授予司膳卿(从三品)虚衔。《旧唐书・倭国传》未直接记载武则天“允准国号”的具体措辞,但明确提到粟田真人返回日本时已被唐朝官方认可为“日本国使”。日本《续日本纪》亦载,粟田真人在唐自称“日本国使”,并与唐朝官员就国号变更展开问答,最终获得默许。唐代张守节在《史记正义》云:“倭国,武皇后改曰日本国。”就此观之,中国对日本国号之承认,粟田真人功不可没。

704年,武则天返回洛阳,把大明宫留给了李唐。

神龙元年(705年)正月,武则天病笃,在迎仙宫(迎仙宫为唐代东都洛阳宫城紫微城内的宫殿建筑群,由武则天主持修建,是其晚年重要居所。)集仙殿卧床不起,只有张易之、张昌宗兄弟侍侧。宰相张柬之、崔玄暐与大臣敬晖、桓彦范、袁恕己等,交结禁军统领李多祚,佯称二张谋反。于是发动政变,率禁军五百余人,冲入宫城,杀死二张,随即包围集仙殿,要求武则天退位。

二十三日,李显代理国政,施行大赦,改年号为神龙。二十四日,武则天被迫传位给李显,次日,李显在通天宫即皇帝位。退位后的武则天徙居上阳宫。李显复位后,率百官到观风殿问武则天起居,此后每十日一往;又为武则天上尊号为“则天大圣皇帝”。二月初四,恢复国号为唐,百官、旗帜、服色、文字等皆复旧制,复称神都为东都。

神龙元年十一月二十六日(705年12月16日),武则天在上阳宫的仙居殿病逝,享年八十二岁。遗诏省去帝号,称“则天大圣皇后”,并赦免王皇后、萧淑妃二族以及褚遂良、韩瑗、柳奭三人的亲属。神龙二年(706年)五月,她得以与高宗合葬于乾陵。

自唐高宗起,先后有17位唐朝皇帝在大明宫处理朝政,历时达240余年。唐僖宗广明元年(880年),黄巢率军攻入长安,与唐军交战三年,使得长安城“宫、庙、寺、署,焚荡殆尽”,大明宫也遭到极大破坏。此后两次被焚毁,至宋代时已所剩无几。

图片 | 金迪

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号