经济观察报 关注

2025-10-31 17:12

![]()

关渔/文

10月31日,《新世纪福音战士新剧场版:终》(内地译《天鹰战士:最后的冲击》)正式登陆大银幕。

在动画史上,极少有作品能像《新世纪福音战士》(Neon Genesis Evangelion, 简称 EVA)那样,经三十年仍被不断观看、解读与争论。它早已超出一部动画的范畴,成为一种文化现象,一个关于孤独、自我与理解的永恒隐喻。

表面上,《新世纪福音战士》(Neon Genesis Evangelion,简称EVA)是一个标准的“少年与机甲”故事。

末日临近,神秘的“使徒”接连来袭,14岁的少年碇真嗣被疏离多年的父亲召回,驾驶巨大的人形机甲与敌人作战。每一次出击,他都必须与机体实现神经连接,感受它的疼痛,也暴露自己的情绪。

然而,导演庵野秀明从一开始就拒绝讲述一个少年如何成长为英雄的故事。对他而言,真正的“冲击”并不来自宇宙,而来自人类内部。敌人不是“使徒”,而是焦虑、自卑、疏离、亲密恐惧……是真嗣无法直视的自我。

“果然人类的敌人还是人类”——这是EVA中最经典的对白之一。

1995 年的日本正处在社会裂变的边缘。泡沫经济破灭、终身雇佣制解体、青年失业激增。阪神大地震与奥姆真理教毒气袭击事件接连发生——现实的“使徒”击碎了安全与秩序的幻觉。

《EVA》正是在这种背景下诞生。它将传统“热血成长”的动画类型结构拆解殆尽,留下一地心理碎片。这部动画制作过程中,庵野秀明正在经历抑郁。

而观众的回响超出了他的想象。EVA被认为是一代日本青年“失落感”的集体记录。“逃离了痛苦之后还会觉得痛苦”“人类正因抱着生存之意,才算是真的存在”这类哲理性的台词,激发一种文化共鸣。

三十年过去,《EVA》所提出的问题并未过时;相反,它在新的时代背景下变得更加尖锐。孤独被制度化,理解被算法化,情绪被商品化。“不要逃避”,当世界愈发喧嚣,人们反而重新听见那句台词。

在《EVA》的最终剧场版中,真嗣终于不再回避自己的伤口,也不再执着于拯救世界。他开始理解、告别、道歉、原谅,不是对别人,而是对自己。

庵野秀明选择以“重启”为结尾。他把少年送回日常,送回人群。他给真嗣一个平静告别的背影,也给了观众一个机会,可以不再沉溺于痛苦之中,但也不否认痛苦的存在。

某种意义上,这正是《EVA》之所以历久弥新的原因,它不是一个关于胜利的故事,而是一个关于“如何与自我共处”的练习。

一、崩塌时代的青春与“补完计划”

1990年代初,日本从经济奇迹的幻梦中惊醒。泡沫崩溃之后,股市暴跌、银行破产、地价蒸发,“增长神话”一夜破灭。终身雇佣制的瓦解不仅带来就业制度的巨变,更击碎了人们的心理秩序,那种“我属于某个组织”的安全感不复存在,个体第一次孤立无援地站在社会面前,既不知来处,更不知归途。

对成长于这个裂变年代的年轻人来说,未来不再是可预测的路径,而是一片布满不确定性的荒原。

1995年前后,这种崩塌感化为具体的灾难事件。1月,阪神大地震将神户从现代都市变为废墟;3月,奥姆真理教在东京地铁施放沙林毒气,导致13人死亡、数千人中毒。两场灾难几乎连续发生,日本社会从“安全神话”的顶峰跌入现实不安的深渊。失业、裁员、自杀、无家可归……一系列社会问题此起彼伏。

1998年起,日本年度自杀人数首次突破三万,持续十余年。社会学者将这种弥漫的不安称为“平成不安社会”。家庭和地域共同体的联结日益松动,青年人既无法融入失序的系统,也缺乏可依附的情感支撑。NHK的报告形容这是一场“静默的灾难”:许多年轻人并非物质贫困,而是“生きづらさ”(难以生存之感)和“生存疲劳”的受害者。换句话说,他们不是想死,而是找不到活下去的理由。

社会学家见田宗介称这一时代特征为“自足型社会”,人们被困在消费与信息的闭环之中,用情绪替代共同体,用努力覆盖无助。“关系的贫困化”成为普遍状态,个体必须独自对人生负责,却没有任何结构性的支持。失败变成一种私罪,羞耻内化为精神枷锁。

《新世纪福音战士》正诞生在这种“生きづらさ”(难以生存)的集体语境之中,为时代的疼痛提供了一个出口。

与当时主流少年动画热衷塑造强大、有信念的主人公不同,EVA的主角真嗣恰恰相反。他不是英雄,更像一个不情愿的执行者。被疏远多年的父亲突然召唤他加入NERV组织,驾驶EVA作战。原因只有一个,“除了你,没有人能上。”

他没有选择,只是被需要。他不是被选中拯救世界,而是被系统征用来填补空缺。价值,不在于“我是谁”,而是“我是否可被使用”。这与当年日本青年被大企业遗弃后的感受如出一辙,他们被抛进父辈留下的庞大系统,却既无归属,也无认同。

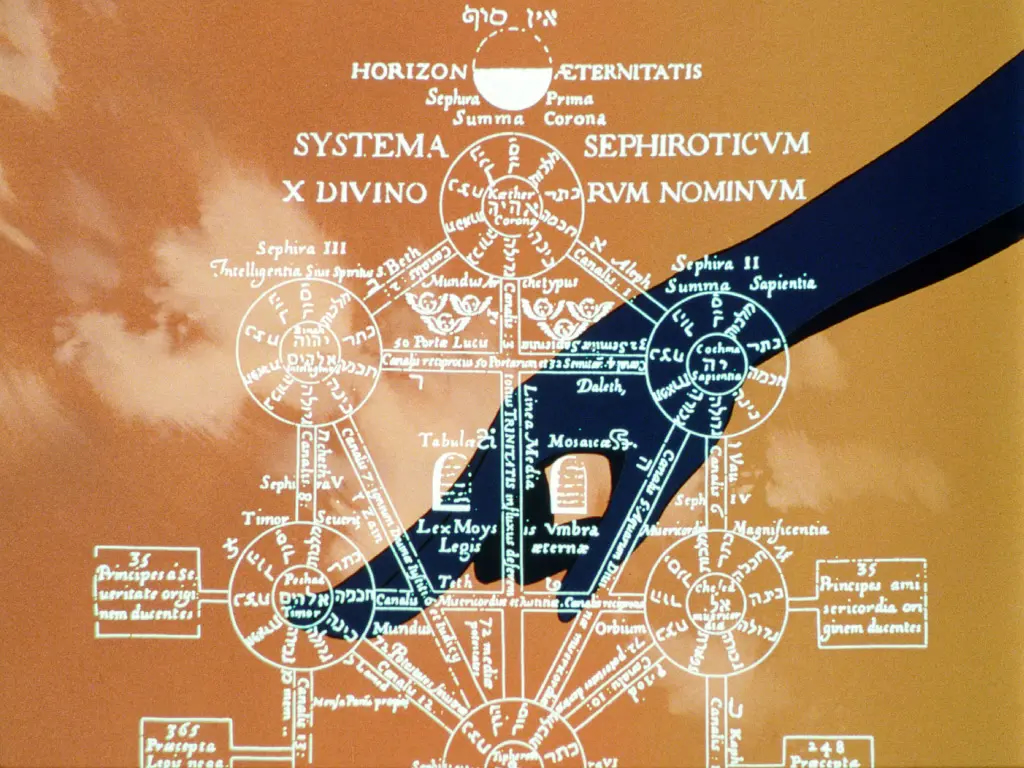

EVA中最核心的设定“人类补完计划”,正是这套系统逻辑的终极象征。SEELE组织设计的这个宏大蓝图,试图消除个体之间的“心之壁”,让所有人的意识融合成一个统一的整体,没有冲突、没有误解、没有孤独。

表面看,它像是宗教性的终极救赎,但从另一个角度看,它是一种以“完满”为名的暴力,消除差异,取消边界,迫使所有人失去自我,以换取整齐划一的安宁。

这种结构性的“补完”逻辑,在真嗣父亲碇源堂身上体现得淋漓尽致。他是冷酷的体制执行者,也是情感上的缺席父亲。他代表着一种制度化父权,排斥脆弱、压制情感、追求秩序。哪怕是亲子关系,也必须服从于“使命”。

但真嗣最终拒绝了这套逻辑。在故事高潮中,他喊出:“我就是我。”这一近乎平凡的宣言,是对整部作品最有力的反叛。

他不再试图成为“可用之人”,不再屈从于父辈设定的完美剧本。他选择接受自我即使破碎、情感依旧混乱,也要在不完满中活下去。

这种抗争不是激烈的革命,而是艰难的自我保留。但正因为如此,它才真正深刻。对那个年代的日本青年而言,真嗣的选择表达了一种失语中的坚持。真正的自由,不是被补完、被治愈、被理解,而是勇敢地承认自己的裂缝,带着它们活下去。

二、算法和内卷时代的“补完计划”

三十年过去,人们面临的“补完计划”换了模样。它不再以宗教或政治的明面姿态出现,而是悄然潜入日常生活。算法推荐、人格标签、社交网络……这些数字技术构成的新系统,像是一场当代的精神“补完”实验。

人们被不断优化、分类和预测,被“你可能感兴趣”的世界温柔包裹。一切都变得可控:兴趣被精准投喂,观点被巧妙引导,社交圈也由算法协助搭建。每个人都渴望被理解,结果却是被更精确地标签化与操控。

这就是今天的“被理解”,由数据模拟、用模型推算。AI算法可以生成拟人对话,社交平台上“虚拟伴侣”一应俱全,一切看似让人们更接近“完满沟通”的理想,却悄然抹去了不确定与情感的空间。真正深刻的关系,往往正是建立在误解、边界和差异之上。

美国社会心理学家雪莉·特克(Sherry Turkle)在《群体性孤独》中指出,数字时代制造了一种“可控的亲密”。人们随时在线、保持连接,却难以真正相遇。人际交往被高度优化和管理,看似“高连接”,实则“低理解”。

她一针见血地道出当代社交的悖论,越是曝光自己,反而越感到孤独。在朋友圈或短视频平台,人们持续输出,但输出的只是被算法认可的那部分自己。人们沉溺于“存在感”,却越来越缺乏真正的共情。每个人都活在自己的信息同温层里,被源源不断的内容刺激,却难以听见彼此真实的声音。

《EVA》三十年前就预示了一种“精神接口化”的未来,人类与机体共生,意识通过系统连接。如今,这不再是科幻,而是日常。情绪被切割成表情包,痛苦被包装成流量,心理状态成了数据流的一部分。人们早已生活在某种“补完”之后的时代。

更令人警醒的是,人们对此甘之如饴。这一套机制没有强制,却更具诱惑力。没有人命令人们同意,但人们心甘情愿交出自主性,用标签定义自己,用数字证明存在。

哲学家韩炳哲在《倦怠社会》中对这种新型控制机制做出深刻剖析。他指出:现代人最大的误解,是把自我剥削当作自由。当外部权威退场,“选择权”成为新的义务。你可以不上班,但你必须有规划地“搞副业”;你可以不结婚,但必须活得精彩。个体既是压迫者也是被压迫者,剥削者和被剥削者合而为一。

在这种“功绩社会”中,每个人都被鼓励不断进步、持续产出。失败,不再是社会结构的责任,而是被归咎为个人不够努力。自律成了新道德,疲惫被视作美德。近年来流行的词汇“内卷”恰恰道出了类似的困境。

《EVA》的意义正在于此。它无情拆穿了“完美理解”的幻觉。庵野秀明借由真嗣的抗拒,提出一个尖锐的问题:真正的理解,不在于完全融合、抹平差异,而是承认差异本身不可消除,承认人们终究是孤独的个体。

真嗣最终拒绝了那场“人类补完”计划。他没有选择合而为一,而是选择保持边界。他低声说,“我就是我。”

三、“我是谁?”:碎片化下的自我迷宫

90年代的日本是一个典型的“后泡沫社会”实验场。昔日以公司、学校、家庭为支柱的社会结构失去了凝聚力,“稳定”不再是信仰,而成了遥远记忆。青年从传统共同体中被解嵌,被迫自立,却在自立中找不到依附。他们在形式上获得了自由,在情感上却日益漂流。这种“被解放的孤独”成为平成时代的精神底色。

德国社会学家乌尔里希·贝克称之为“风险社会”中的“结构性个体化”。人们从传统角色和制度中被释放,却没有新的社会结构能够接住他们。每个人都被推入责任的洪流,却失去了意义的锚点。看似选择变多,但正是这种自由,使个体必须为一切后果负责。

“不确定的未来”取代了“一劳永逸的归属”,人生变成一项持续进行的计划书与风险管理。个体要不断选择,不断修正,不断担责。贝克指出,正是这种结构的消隐和选择的过剩,造成了普遍的不安。

庵野秀明借三个关键“他者”——绫波丽、明日香、渚薰——构建了真嗣“我是谁”的内心镜像。绫波象征空洞的顺从,明日香以攻击性维持自信,而渚薰则是被完全理解的幻象。他们并非性格设定,而是情绪的投射:空(情感真空)、满(焦躁与控制)、理想(对被理解的渴望)。这三人,也恰是90年代日本社会的精神切片:制度瓦解后的虚无、绩效竞争下的焦虑以及在断裂中对理解与联结的极度渴望。

今天年轻人的“他者镜像”更进一步地来自无处不在的屏幕。社交媒体成为新的镜子,反复投射出一个人应当如何被看见、被理解、被认可。点赞、转发、弹幕、标签——它们构成了一个高度注视但内里空洞的世界。

人们习惯“被看见”,却越来越无法表达自己;人们在“看见别人”时感到疲惫,在“被看见”时又感到暴露。韩炳哲将这一现象称为“透明社会的幻觉”,在一个看似高度信息化的时代,真正的理解却日益稀薄。人们暴露在聚光灯下,却缺少真正的交流;人际关系变得高度可计量,却愈发脆弱。

在这样的环境中,身份变成了一项没有终点的工程。波兰社会学家齐格蒙特·鲍曼指出,现代人不再拥有稳定的身份,而是被迫不断重塑,以维系存在感。他在2008年写道,“当今,身份仅存在于持续不断的重新协商过程中。身份的形成,更准确地说是再形成,变成了终身任务……由于生活条件和机会—威胁的组合从未停止变化,身份认同总需要不断调整。这会带来巨大的紧张和焦虑”。 在他的分析中,个体必须随着条件变化不断调整、再定义自己。而这种“流动中的自我”,正是焦虑的源头。

对于年轻一代来说,这意味着他们时刻都在为定义和表达自我而战斗。于是,MBTI人格测试、星座分析、心理标签成了新的工具箱。人们用轻巧的类型化语言来标注自我,也方便他人快速定位。这些看似是网络娱乐,实则是一种焦虑缓冲机制,当共同体的角色瓦解,个体急需某种确定性的框架来“认领”自己。

“我是I人,所以我内向”“她是天蝎座,所以她慢热”……这些标签构成了当代青年的人格说明书,既是一种自我解释,也是一种社交预防。在过度流动的世界里,人需要紧紧抓住某种东西,来对抗身份漂移的无力感。

这种自我命名、自我修饰的行为,其实是对稳定身份的渴望。在一个高速运转、强烈竞争的社会中,一个人很容易感到自己被人潮吞没。通过不断修饰、强调差异,人们试图证明“我与众不同”,又同时渴望“我属于某一类人”。但这种努力往往止步于表面,如同擦拭不尽的镜面,人们看到的是自己挑选的一部分,而非真正的核心。

《EVA》早在三十年前就已经道出这一困境。自我从来不是一个完整、统一的实体,而是关系的产物。真嗣的成长,不在于获得力量,而在于逐渐接受自身的不完整。他在与他人的互动、误解、冲突中,拼贴出自我的轮廓;在裂缝中,获得存在的重量。

这个历程,正是一场“自我化”的过程,从社会定义的“有用”,走向对“真实”的追问。

也正因为如此,《EVA》至今仍有穿透时代的力量。它不提供安慰性解答,也不是温情的励志文本。相反,它拒绝粉饰太平,直面内心的创伤与困惑。在这个常常“社交失语”、情绪标准化的现实中,人们依然有承认自己疲惫与混乱的权利。

就像故事的最后,真嗣轻声说,“还是……要活下去。”这句几乎微不可闻的低语,却像一道细线,牵住了人们在现实中漂浮的自我。

结语:三十年后,人们仍然需要《EVA》

三十年前,《新世纪福音战士》以一种几乎反类型的方式打破了日本动画的叙事惯性。它没有让主角成长为英雄,而是把视角深入到不愿“上场”的少年内心,用一连串崩坏、迟疑与沉默,完成了对“成长”这一命题的反诘。

从那以后,日本动画开始真正进入“成人视野”。孤独、创伤、父子断裂、情绪失语,这些原本属于心理学与社会学的关键词,开始进入动画叙事结构的核心地带。视觉语言与文化经验的结合,推动着动画从儿童娱乐的边缘媒介,转向一个可以承载复杂精神议题的公共容器。

在产业层面,《EVA》也推动了角色消费逻辑的转向——从商品到共情,从形象到投射,观众不再只是消费角色,而是在反复观看和二次创作中,借角色回应自我。角色系统的复杂化,意味着观众关系的深化。《EVA》之后,动画不再只是情节的容器,也是心理的镜面。

它所开辟的这条路径,延伸出众多方向。《攻壳机动队》的存在论探索、《死亡笔记》的伦理对抗、《未闻花名》《四叠半神话大系》的情绪修复……都在用不同方式接续“如何安置一个精神裂口”的问题。

三十年后重新观看《EVA》,人们不再仅将它视作一部“经典”。它留下的并不是结论,而是一个持续开放的问题空间:当外部系统失灵,当自我经验难以被社会语言表达,人们如何继续与自己、与他人、与世界建立关系?

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号