文博时空 作者 翟德芳 为了系统地缕述长三角地区的史前考古学文化,我适当地打乱了叙述的次序,将河姆渡遗址和上海地区的几处遗址提前介绍了。实际上,我的行程是在跨湖桥之后便到达绍兴,看了绍兴博物馆;由绍兴至余姚,看河姆渡;再转往慈溪,看越窑博物馆和遗址;从慈溪经杭州湾跨海大桥,取道嘉兴到达上海。

在我预定的访古路线里,浙江必看的一处发掘地是印山大墓,据说这是经正式发掘并被确认的第一座越王陵,是越文化考古的重大发现。但我到了杭州,发现印山大墓所在的越文化博物馆短时间都不开馆,令我十分郁闷。没有办法,在探访浙江省博物馆的时候,我在春秋战国时期的陈列室细心察看,希望能找到印山大墓的资料,遗憾的是,除了几张印山大墓木椁的巨大枋木照片外,没有发现相关文物。

然而失之东隅、收之桑榆,在展厅中,一件名为伎乐铜屋的文物引起了我的注意,再看其附近的其他展品,发现这些文物都出自绍兴狮子山306号墓。这座墓葬我以前从未听闻,但这些精美的文物引起了我极大的兴趣。令人高兴的是,在绍兴博物馆,我又看到了出自这座墓的一些文物,觉得这是一批很有意思的材料,很有必要加以介绍,因此在查阅了相关材料后,遂有了这样一篇访古之文。

一座偶然发现的墓葬

位于绍兴市越城区鉴湖街道的狮子山,又名云门山,是千年古刹云门寺的所在地,历史上是佛教重镇和文人雅士云集的文化圣地。这里不仅有与王羲之《兰亭序》真迹有关的“萧翼赚兰亭”的著名传说(唐太宗御史萧翼从王羲之第七代传人僧智永的弟子辩才的手中将天下第一行书《兰亭序》骗取到手,献给唐太宗的故事。唐代大画家阎立本据此创作了《萧翼赚兰亭图》,现藏辽宁省博物馆),还是智永禅师“退笔冢”“铁门槛”典故的发生地。在狮子山下的坡塘村,至今保存着春秋战国时期越国的重要水利设施遗迹,传说是越国大夫范蠡养鱼之地。

1981年11月,当时的绍兴市坡塘公社知青砖瓦厂人员在狮子山西北坡取土时,意外发现了青铜器。绍兴市文管会得知消息后,前往现场采集了残存的青铜器碎片,又从社员手中收集到出土的6件青铜器。此后,考古工作者对出土青铜器的地点进行调查,认为这里是一处东周时期的古墓。1982年3月,浙江省文管会组织考古人员对墓葬进行发掘,墓葬编号为M306。

发掘持续了9天,确认这座墓葬为阶梯墓道带壁龛的土坑墓。由于此前砖瓦厂取土,墓葬的西部已被破坏,残存墓底南北长8.14米,南端残宽5.4米m,深2.8米。墓道带4层台阶。葬具为一棺一椁,棺木髹朱漆。随葬品都出土于壁龛和壁龛下方的土台上。墓葬规格显然高于平民墓葬,是当时浙江省内发现的首座先秦时期大型墓葬,墓主人的身份应属于高级贵族。

墓中共出土文物1244件,其中包括鼎、罍、盉、尊等青铜器17件,玉器6件,玛瑙饰物102件,文具51件,金器6件,陶器3件,水晶珠13粒,以及琥珀珠、绿松石珠、漆木器与石器等。3件青铜器上有铭文,一件大瓿的铭文未经释读,铜鼎、铜炉的铭文均自题为徐国贵族所作。

关于墓葬的年代,原发掘报告初步定为战国初期,但随着研究的深入,现在一般认为应在春秋晚期到战国初期。

306号墓出土的精美文物

在出土的一千多件文物中,汤鼎、提梁盉、伎乐铜屋、插座、玉耳金舟等都极为珍贵,下面重点介绍这几件器物。

伎乐铜屋为青铜质。通高17厘米,底部平面为长方形,面宽13厘米,进深11.5厘米。三开间,明间较两次间多0.3厘米。正面仅立着两根柱子,其余三面有墙,呈透空格子状,背墙中间开一格子窗。里面有六人,分别呈击鼓、抚琴、吹笙、咏唱等姿态。屋顶是四角攒尖顶,上面为7厘米高的八角柱,柱端塑一大尾鸠。屋面饰勾连云雷纹,柱身饰“S”形云纹。

伎乐铜屋形制小巧精致,但制作工艺非常复杂,系先将屋顶、乐器、乐师分开浇铸,再铸造铜屋的主体,最后用铜和锡将各部分焊接起来。关于铜屋之内的伎乐人的功能,一般认为其正在进行宗教祭祀活动,所以这个伎乐铜屋可能是越人的宗教建筑模型。这种房屋模型在青铜器中仅见此一例,对研究先秦时期南方建筑、越人习俗和音乐史具有重要意义。

提梁盉为青铜质,通高27 厘米,盖径11.5厘米,腹径21.5厘米,最宽27厘米。腹呈扁圆形,环饰四道绞丝状粗弦纹,将全腹界为五段,中段饰菱形格、内填细密蟠螭纹带,中上、中下两段各饰交错三角形蝉纹带,肩部和底部均素面。腹部一侧中段引出螭首状流嘴,螭首两侧及后顶部延出四组蟠螭形象。流嘴相对应的腹部另一侧立透雕扉棱状尾鳍一道。

盉口为覆盘式平盖,盖面以二道绞丝状粗弦纹和菱形几何纹为地纹,其上数条蟠螭昂首聚中,十二走兽呈十字形排列,中间设一双链环钮,该钮与提梁挂链间缺失一环。盉肩部架固定式环形提梁。提梁满饰三角几何纹,一端作螭首状,梁上前后两段立透雕扉棱状背鳍。盉底面呈缓弧状,底缘匀布三蹄形足,足的上根部饰十二条蟠螭,前侧塑立一虎形兽。

汤鼎为青铜质,通高40.8厘米,口径19.2 厘米,腹径34.5厘米,底径16厘米。鼎身呈圆形,直口短颈,覆盘式平盖,盖面饰宽弦纹和蟠螭纹带,中心有双头螭形小纽,纽中贯以绞丝纹圆环,盖面外围匀布三个凤鸟形立纽。鼎肩两侧立环形竖耳,耳面饰三角几何纹,耳根两端作螭形雕饰。鼎腹部中段主纹带为圆涡纹和矩螭纹相间,上侧为绞丝纹和蟠螭纹,下侧为蟠螭纹;中段纹带与上、下段纹带之间各有隔空,上段纹带为三角形蝉纹,下段纹带为三角形填云雷纹。鼎为平底,下腹至底缘外侧附立三足,兽蹄形足略向外弧撇,上端足跟部饰蟠螭纹。

鼎的器身、器盖内均有铭文。鼎身的铭文在肩部,环绕两周,顺时针旋读;器盖的铭文在器盖内壁,自左向右竖读。器身、器盖铭文相同,共有44个字,释文为:“唯正月吉日初庚,徐釐尹皆自作汤鼎,温良圣敏。余敢敬盟祀,以津涂俗,以知恤辱,寿躬㝅子,眉寿无期,永保用之。”大意是正月某吉日,徐国一祭祀官铸了这件鼎,以敬圣灵并立誓匡扶涂山风俗,毋忘忧患耻辱,祈祝健康长寿,世代保用。

镇墓兽座为方形,盝顶,上为椭方形、中空的插孔柱,柱的四周饰蟠螭纹。座身外侧每面饰有镂空凤纹六组,原镶嵌绿松石,现已脱落;铜壳内灌铅,与插孔柱相接。座体四角以跪人为足,跪人身饰云雷纹,双手双膝着地,引颈昂首,目视前方,以榫卯结构与座体相连。推测这种镇墓兽座其实就是镇墓兽,但上面所插之物已腐烂,无从得知具体形象。

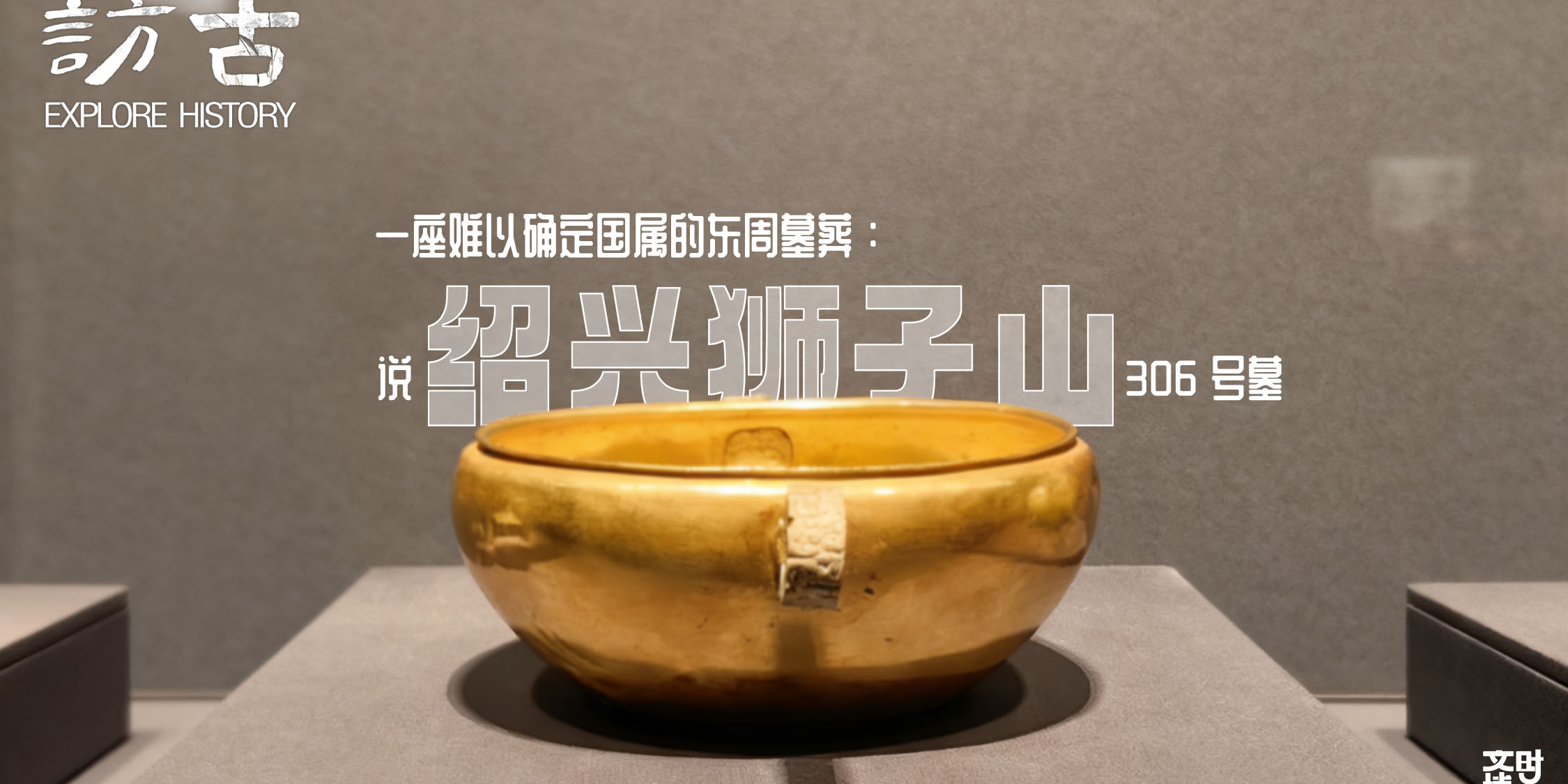

玉耳金舟高6、径11.2~14.2厘米,连耳重285克。器身以纯金捶打而成,呈椭圆形,敛口,卷沿,鼓腹,平底。器腹两侧对称铆接一对环形玉耳,耳上琢刻精细卷云纹。整器均匀轻薄。出自墓葬的土台,原在长方形漆盒内贮存,出土时内置一体积甚小的泥质灰黑陶盂。

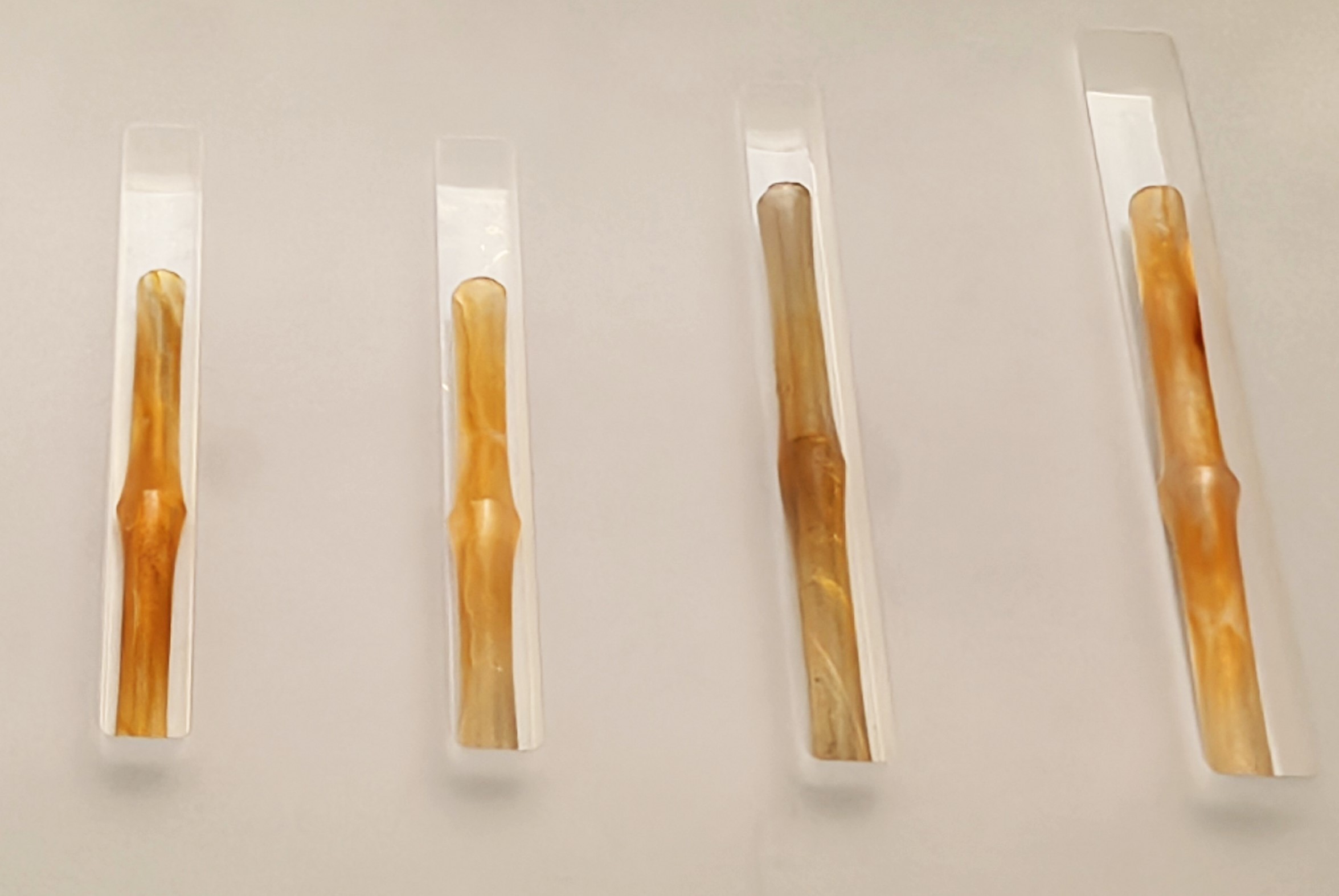

除此之外,墓中出土的螭纹青铜分体式甗、螭纹青铜附耳圜底鼎、青铜甗盉、青铜尊,以及作为弄器的虺纹青铜小豆、青铜束腰小壶、铭文虺纹青铜圈足炉,作为装饰品的紫水晶串饰、绿松石串饰、玛瑙管,还有云纹玉瑗、云纹龙形玉佩、云纹玉琥等都很有特色。

墓主到底是哪国人?

这座墓位于传统的越国首都附近,但随葬品中又有徐国贵族制作的青铜器,所以关于墓主人的身份以及所属国家,研究者的看法分歧颇大。具体说来,主要有以下几种观点。

有人认为是越国贵族墓,陪葬品中有部分器物是越国灭吴国的战利品,但此前吴国曾经灭掉徐国,所以其战利品中也有带徐国铭文的铜器。原发掘简报就这样解释墓中徐器的来源:“公元前512年,吴灭徐,徐器可能落入吴人之手,随之越又灭吴,在俘获吴器的同时也获得一些徐器,是完全可能的。”至于墓葬年代,发掘主持者牟永抗先生认为“此墓的入葬年代当在公元前473年越灭吴以后不久”,是一座战国初期墓,“墓主人有可能是越国相当于卿大夫的巫祝一类人物”。

有人认为这是徐国贵族墓。徐国是个古老的东夷方国,强盛时期势力范围覆盖泗水和淮水流域,并深入浙江境内,徐偃王(西周时期徐国第32代国君)的传说和遗迹在浙江较普遍,这个大墓和这件汤鼎就是徐人在越地活动的见证,徐人中的一支有可能成为越国的精英阶层。

还有人认为这是徐国贵族墓,但此徐国已被吴国所灭,徐国的旧贵族流亡到越地,死后葬在异国他乡。因为吴国是越国和徐国的共同敌人,所以越国对他们予以庇护。

近年李零先生著文,深度解读汤鼎和小炉这两个公认为徐器的铭文,对于该墓的墓主提出了自己的看法。他认为汤鼎的作器者是徐国贵族,官居賚尹,其名为皆,可能是墓主的近亲。虺纹青铜圈足炉上的铭文,李零先生释为“徐王之元女北不作少(小)炉”。此炉的主人名叫“北不”,是徐王的长女,可能即是徐器铭文中曾有记载的嘉子孟嬴。除汤鼎、小炉外,306号墓出土的其他铜器也多属于徐器。玉耳金舟估计是越器,玉器和印纹陶器亦属越器。墓中出土的刀、削、砺石等多与女性的纺织、竹编等活动有关;伎乐铜屋、小铜簋、小铜炉、小铜豆皆属弄器(玩具),似与女性关系更大;墓主身佩玉器及玛瑙、水晶、琥珀串饰,也暗示墓主可能是女性。基于上述,李零先生认为此墓墓主是徐王元女(长女);此墓是越地的墓葬,但墓主不是越人,而是从徐国嫁到越地的女子;墓中出土物以徐器为主,总体特征更接近春秋晚期,而非战国早期。

李零先生的解读向我们展示了徐、越两族深度交融的真实画卷,但徐、越历史上的交往情况究竟如何?徐王元女是久居越地后而亡还是避居越地时而亡?她所嫁之人是外族越人还是同族徐人?这些疑问都还没有答案,因此306号墓的墓主和国属目前还难以定论。

不过,无论如何,306号墓是绍兴地区的重要考古发现,对当地的文化建设具有重要意义,别的不说,位于府山脚下的绍兴博物馆的建筑设计灵感,就来自306号墓所出土的伎乐铜屋。

图片 | 翟德芳

排版 | 刘慧伶

设计 | 王梓琳

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号